# {7 Z1 T# d! X, ]% Q # {7 Z1 T# d! X, ]% Q

海洋观测系统是地球观测系统的主要部分之一,在天—空—岸—海一体化立体观测系统中,卫星海洋遥感或空间海洋学又占据着重要的地位。海洋的广袤性,使得海洋遥感技术自1960至1970年发端后,逐步成为海洋观测系统的最重要手段之一。1990年代开展不同遥感技术的业务/准业务应用,至2000年后,全面展开业务应用(包括水色遥感在内),海洋遥感已经成为业务化海洋学、海洋观测预报、防灾减灾等不可或缺的工具。 5 `' W" K0 E. @6 c- x

4 l( F: @8 R1 m0 s0 G

中国空间地球观测及卫星海洋遥感体系的发展也是日新月异。随着中国航天科学与技术的进步,自2002年第一颗发射的海洋水色水温卫星HY-1A、2011年发射的海洋全微波遥感卫星HY-2A、2016年发射的GF-3合成孔径雷达海洋监视监测卫星,中国卫星海洋遥感业务应用已步入全体系布局的快速、稳健发展的道路,并逐步接近欧美先进水平,自主航天工程与技术已涵盖卫星工程的90%以上。但总体上,中国对地观测科学与技术的原创不足,模仿和跟跑现象依然比较明显。当然,兼容国际相关空间对地观测技术、夯实国际同类业务应用卫星体系也是中国卫星遥感发展必须承担的责任。随着国家整体科技能力的提高,之前借鉴国外遥感器技术发展道路的“尾灯效应”理念已无法进一步指导中国海洋遥感科技的发展,急需地球系统科学、海洋科学的创新牵引。如何能前瞻性、引领性地推动自主航天技术的发展是十分重要的课题。

8 D2 e# s+ V" r' n* o/ W

; O; V4 h# Y4 e8 N& k9 K 在海洋观测系统领域,面向大科学问题的解决、面向长期气候变化核心要素的高精度观测,创造性地提出空间对海观测的中国方案,是中国空间对地观测体系“技术推动,科学牵引”,科学与技术相互迭代发展,进而达到国际前沿领先的必由之路。目前,国际海洋卫星遥感探测能力和技术依然存在很多需要突破的盲区和技术局限。主要体现在以下6个方面: 4 M+ v" Y" l S- m1 X

(1) 现有的海洋遥感技术总体上是二维平面遥感,与海洋业务及科学应用所需的水体剖面或三维探测需求存在巨大的差距。传统的海洋光学遥感(即水色遥感)也仅是海洋上层50m以内水体的积分式成像观测;微波、红外遥感器,都只是在二维平面进行海洋水体的皮层遥感,其探测深度在毫米(微波)、微米(红外)量级。而海洋学中的基本参量和要素都是随着深度垂向层化的,如温度、盐度。一些基本的海洋现象,如洋流、涡旋、海洋生物、水体颗粒物、声速剖面等,都要求随深度变化的特性观测。尽管海洋现场观测技术装备耗费巨大且采样稀疏,但因其垂向探测能力依然是海洋观测系统的基础。

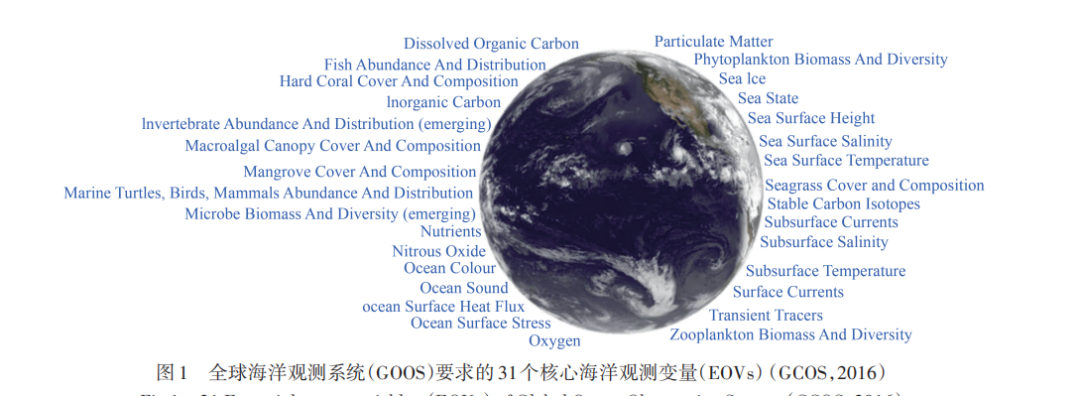

. ?6 V6 R) M7 m. P N (2)现有海洋遥感技术可以观测的海洋变量的数量与精度和地球系统科学及业务化海洋学要求的观测精度还有很大的差距。国际对地观测系统委员会CEOS针对全球气候观测系统GCOS定义了一组核心气候观测变量ECVs,并提出了利用观测系统实现的四项具有很大挑战性的长期首要目标:闭合碳估算问题、闭合全球水循环问题、闭合全球能量平衡问题、阐明生物圈的条件变化。这四项目标,既是地球系统科学问题的首要目标,也是业务应用系统发展的长期目标。地球观测系统核心观测变量ECVs中的海洋部分,就是全球海洋观测系统GOOS所提出的31个核心海洋观测变量EOVs。要实现这31个EOVs的观测(图1),遥感技术不可或缺。但遥感技术的探测能力、探测精度等方面仍然与EOVs的观测需求有巨大的差距。

1 {- U" ^5 Z) E; A- X- Q" f

7 i0 j* F1 J, N F" c& m* s4 W 目前的海洋遥感只能实现11个EOVs的观测。对于多个次表层参数和过程及水声等方面,遥感观测还是空白;浮游动物生物量等的探测也仅仅开始,仍存在很大的不确定性。

. f8 j0 C; A- H# ^, i 从探测精度来看,以业务化遥感观测参数中最成熟的海表温度SST红外探测为例,气候观测要求在100km空间尺度10年时间尺度上的稳定度在0.03K,国内外现有业务应用型红外遥感器的单次观测准确度水平在0.5K左右,是否能达到气候观测的要求还存在争议。现有星载高精度红外遥感器的辐射分辨率已达到几个mK级,但其准确度受限于星上定标黑体的不确定度。历史上,1995年发射的欧洲ERS-2卫星搭载的先进沿轨迹扫描仪星上黑体定标不确定度为0.1K,保证了其海洋皮层温度反演不确定度为0.3K。水色遥感是研究全球碳循环不可或缺的手段,已经开展业务化观测近20年,但依据平面二维水色遥感数据产品估算海洋有机碳、初级生产力等的不确定性依旧很大。试验表明,如果利用分层信息,可以将现有净初级生产力(NPP)的估算精度提高54%。

; S2 R" R# Q$ G (3)高光谱、高几何分辨率海洋光学遥感器的信噪比问题,依然限制了其在水体环境或水色遥感中应用。 ( v( _! \$ e( F5 M, n, H2 u1 u6 Q

(4)遥感新技术的发展面临基础性机理及其现场观测技术瓶颈。比如,激光探测水体分层中所涉及的复杂水体成分偏振特性或Mueller矩阵参数测量与分析,复杂海气界面的粗糙度、波浪破碎产生的白帽与气泡层等对主动/被动光学信号传输的影响、主动/被动光学探测参数的闭合问题等。 5 W# G4 Q: L; `* ^: M

(5)光学遥感尚未很好地实现对高动态变化海洋的全天时观测。如对夜间海洋浮游生物的变化、晨昏或极地弱光下连续生态过程的遥感监测。

$ J O' I# U! S (6)尚未实现海洋生命系统的直接观测。目前,除了偶然情况下的高分辨率光学与红外遥感器对大型鲸类活动的捕捉外,海洋遥感还停留在对海洋生物生存环境参数的遥感上,如温度、盐度等,或者是浮游植物的表层积分观测,对浮游动物生物量及其群落、鱼类活动的直接观测尚未实现。

0 C2 t) B6 w9 c6 B. n/ C 来源 | 本文节选自《遥感学报》

2 h |4 L6 V3 `0 K 作者 | 唐军武 唐戈 陈卫标 吴立新 潘德炉等人

% }& E( y! g& W3 ^( R 排版 | 数智海洋公众号 转载请注明来源  9 N' v8 m; E& M- [6 Y- |* {/ z 9 N' v8 m; E& M- [6 Y- |* {/ z

扫码关注

5 m3 v& l. s7 v' x9 J, K+ v: A 推动海洋数智化进程

% R& F: [; x( k* l3 p- y 往/期/回/顾 4 o% V! K$ E8 [) |

欢迎来到卫星物联网时代!你对它了解多少? 2 F: b: t5 i; o) [* r- R! l" k4 |

论坛观点 | 航天如何赋能海洋产业?专家建言用好卫星“天眼”!

" U- r" z. `. R/ Z d# I 海天重器 | 我国海洋卫星十年发展取得了哪些成果? 9 V9 I6 p+ c7 a) d4 x

7 d6 z/ ?7 R, z$ B+ A& Y5 l# d: B# f3 n& v' t

2 j5 P1 Q% V T8 b: S3 u- X8 }

6 ?' @: f. M3 S, r& v9 n: G" W4 L

|