|

; r Y" s0 q3 P& E3 t3 o; W9 B 全文刊发在《中国土地科学》2019年09期

3 \; v: E' Y2 r0 j, I 作者:王 静1,李泽慧1,宋子秋 2 ,方 莹1,刘晶晶 1,翟天林1 ! Q4 N- Q) k1 Y, l0 p3 D. T

单位:1.武汉大学资源与环境科学学院

9 D# A& `! q% L' O& k 2.烟台市自然资源与规划局土地利用规划站 # ?, Z9 D; K' B; X2 j5 y

, v3 f7 u& @. F0 h. s3 e , v3 f7 u& @. F0 h. s3 e

内容提要: 本文主要探索了走向可持续城市生态系统管理的城市国土空间规划编制方法和应用实践。研究发现:(1)明确了走向可持续城市生态系统管理的国土空间规划目标与编制方法,以及规划编制的空间边界;(2)构建了“底线约束—区域协同—多目标优化—空间管制—功能提升”的国土空间规划编制技术架构;(3)以烟台市为例,探索了走向可持续城市生态系统管理的国土空间规划方法应用与实践。生态文明背景下的国土空间规划走向可持续城市生态系统管理成为必然,研究提出的国土空间规划方法和应用实践,可为市级国土空间规划编制提供新的思路与方法。关键词:国土空间规划;可持续城市生态系统管理;规划编制技术框架;烟台市  “ “随着工业化、城镇化快速推进,烟台市国土空间开发重构加快,其经济社会发展与资源环境保护矛盾日益突出。本文在已有研究基础上,探索走向可持续城市生态系统管理的国土空间规划定位与编制方法;面向保护自然生态系统和人类活动调控,构建“底线约束—区域协同—多目标优化—空间管制—功能提升”的城市国土空间规划编制技术架构;以烟台市为应用实践,为市级国土空间规划的编制提供新的思路与方法,为相关地区政府部门决策提供信息支持和服务。 1

; K7 w3 E) M: G6 a 研究区域与数据来源 " w* x* ]- k" [

0 T# e1 a. r0 v

1.1 研究区概况

4 O& _6 P- _6 A2 P 烟台市地形以低山丘陵为主,林业用地面积与森林覆盖率均位于山东省首位,拥有大小230个海岛和7个天然海湾,海岸线长909 km;人均水资源占有量为 487 m3,低于人均 1000 立方米的国际缺水警戒线,属严重缺水地区。据烟台市2018年统计年鉴,2017年地区生产总值7338.95亿元,三次产业结构为6.5 : 50.1 : 43.4。第二产业仍是重要经济支柱,第三产业和第二产业增加值差距缩小。 1.2 数据来源

, L7 C) e/ D: ~% R* a- { (1)遥感和高程数据:运用Landsat 8遥感影像获取NDVI数据;从http://www.gscloud.cn/中获取ASTER GDEMV2,分辨率为30 m。

( P# G/ T8 z: \* { (2)统计数据:人口、GDP、固定资产投资、水资源量、大气污染、地表水和地下水污染数据等源于《烟台市统计年鉴》等相关统计数据。 % a4 D! Q! k$ B

(3)土地利用与生态保护相关数据:土地利用变更调查、基本农田保护、农用地分等、规划禁止建设区与地质遗迹等数据源于烟台市自然资源与规划局;生态保护红线成果来源于烟台市环保局;地质灾害数据和地下水资源数据来源于2017年烟台市地质灾害排查报告等成果;土壤地球化学环境质量分级数据来源于中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所;海洋污染数据来源于海洋质量公报等。 (4)大数据:基于网络地图获取烟台市兴趣点数据;基于携程网和114票务网获取城市间每天的汽车、普通火车、动车和高铁的班次数目;从www.index.baidu.com获取城市间的百度指数。24 P( i8 V q7 U" V- r; E7 u. @

走向可持续城市生态系统管理的国土空间规划目标与重点

* x" D1 {# x6 x' j* v $ W. @9 W2 ?9 V1 F+ x

2.1 规划目标与定位 可持续城市生态系统管理是一种理念,强调从生态系统的维度认识土地的用途、质量和功能,强调生态系统的适应性管理,与自然生态系统低度或干预调节性管理不同,城市生态系统管理强调集约型管理。走向可持续城市生态系统管理的国土空间规划目标是促进城市重建和效率提升,维护城市生态系统的健康及生产力和恢复力,保证城市生态系统为人类提供所需的产品和服务,构建科学适度有序的国土空间布局体系。: `3 t4 T- m H, |. | F

规划定位于承上启下,突出区域统筹性、约束性和发展性,突出城市生态系统与周边区域或自然生态系统的关系,综合考虑国土空间开发、利用和保护的生态、社会、经济前景及管理政策的影响,关注不同地理空间人类活动的影响,以生态保护红线和永久基本农田为“底”,构建科学适度有序的国土空间。 2.2 规划的管理边界与分析边界规划的管理边界指需要编制规划的区域,通常是按照政府行政区确定或国土空间管理划定的明确独立管理单元。管理边界不可能消除来自管理边界外的人类活动与自然过程产生的影响。规划的分析边界范围通常比管理边界范围更宽泛,体现出区域与周围的互动和联系,有助于识别对管理界限内区域产生的影响和“外部性”问题,及在规划实施过程中对这些影响和“外部性”问题负有责任的机构或部门。36 Y$ P% U/ P: x# @

走向可持续城市生态系统管理的国土空间规划编制技术架构

& T6 }* Q1 f1 l6 }7 l; a : o' Q4 O2 n; S

走向可持续城市生态系统管理的国土空间规划编制以大数据技术为支撑,将“反规划”逆向思维的规划方法与现有规划方法有机结合。在收集整理分析各类数据和资料基础上,客观分析国土空间现状和生态系统现状,评估城市资源环境承载力和国土空间开发适宜性,强化生态空间保护和生态红线保护,研究区域协调发展,强化城市与周边区域交通、信息、产业、科技创新等合理分工和有序衔接,增强城市服务辐射能级,合理进行城镇集聚开发,构建宜居城市空间; ) j+ ]/ c% H% @4 {) U4 O

严格保护基本农田,强化耕地资源的“生产—生态”多功能利用,促进乡村振兴;落实上一级国土空间规划“三区三线”,以生态保护红线和永久基本农田为“底”,构建科学适度有序的国土空间布局体系,强化国土空间分区管制与空间引导,构建全域国土空间管制体系; r* ]2 _) l" ]' n, C( r9 V

开展规划的环境影响评价和环境社会公平性评估,优化规划实施手段,构建规划实施保障机制。走向可持续城市生态系统管理的国土空间规划编制技术架构如图所示。  * ~- h, S a; c7 q) S2 r w9 y$ K * ~- h, S a; c7 q) S2 r w9 y$ K

图:面向可持续城市生态系统管理的国土空间规划编制技术框架 4: s1 _; _! o4 r; Q# U

烟台市国土空间规划应用与实践

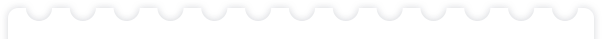

% n& O M8 a$ ]- Z( f' l 4.1 国土空间开发利用现状与城市发展定位烟台市国土空间规划管理边界为烟台市域范围内陆地空间和海洋空间,其分析边界是以烟台市为核心,以烟台市周边地区及环渤海地区为国土空间现状与发展定位分析的范围。基于人口、经济、POI、百度指数等数据,以及土地利用变更调查和生态保护数据,分析人口、产业、国土空间开发利用和生态系统服务供给与需求现状,剖析存在的问题。烟台市交通流、信息流、经济流强度均有待提高,城镇建设用地扩张快,城区用地扩张速率明显快于城区人口集聚增长速率,中心区域融合度不够,城市空间结构有待优化;滨海城市特色不够彰显,城市宜居竞争力有待提高;城市发展依赖传统路径,经济结构不够合理;人口增长缓慢,城市吸引力亟待提升。2035年烟台城市发展目标是全面建成现代化生态型滨海大城市,未来发展建成繁华美丽宜居的绿色创新智造滨海大城市。城市发展定位为新时代生态文明城市建设的典范、环渤海世界级城市群的东亚门户中心城市、绿色创新智造城市和国家海洋经济示范区。4.2 陆海统筹开展资源环境承载力与国土空间开发适宜性评价面向可持续城市生态系统管理目标,基于本底约束—综合限制—承载力评价—多空间适宜评价的逻辑框架,并设置城市生态系统保护的不同情景,采用限制性因素识别和多要素空间叠置等方法,陆海统筹开展资源环境承载力与国土空间开发适宜性评价,将陆域空间和海域空间同时考虑,为烟台市与周围的互动和联系提供支撑。面向烟台市未来发展,烟台市资源环境承载能力总体较高,但区域差异明显。栖霞市、海阳市与牟平区资源环境承载力较高,而莱州市西南与芝罘区北部沿海地区较低。基于烟台市陆海统筹资源环境承载力与国土空间开发适宜性评价结果,面向烟台市可持续城市生态系统管理情景,各县市开发建设适宜性差异显著,适宜建设区范围较小,未来应以内部挖潜和提升中心城区城市品质为主。若面向城市生态系统管理基准情景,烟台市未来不适宜建设开发与适宜建设开发比例为4:5,城市土地利用潜力较大,重点沿海岸带东西方向发展;不适宜开发面积占全域面积41.8%,陆域主要分布在莱阳、莱州等生态功能和农业功能极其重要或敏感区域,海域主要集中在长岛、牟平等生态保护重要性较高的近岸海域。! s& e% ?& C/ ?- N

4.3 构建区域生态安全格局,强化城市生态空间保护,实施国土综合整治与生态修复

5 s" V& Y8 o3 c- g% G @0 }$ I 城市生态系统保护的重点是统筹生态系统各要素,实行整体保护、宏观管控、综合整治与生态修复,划定生态保护红线,制订生态保护的分级、分区和分类管制方案。 基于土地利用调查数据和基础地理数据,利用InVEST模型和谢高地等提出的生态系统服务测算方法,采用生境质量模型和生境风险评估模型,识别和确定烟台市生态源地668.85km2,主要为林地、水域等,呈现“两横两纵”的空间特征。考虑陆域和海洋的互动联系,考虑烟台市与周边区域在地理空间的连接与相通,构建了烟台市“两带”“两屏”“四廊”“多脉”的区域生态安全格局,并确定国土空间生态修复关键区域。“两带”即烟台北部和南部的滨海生态涵养与海洋保护带,“两屏”即以罗山、艾山、牙山、昆嵛山为支撑的“胶东屋脊”和以招虎山为支撑的生态屏障,“四廊”和 “多脉”即烟台境内的自然生态廊道和骨干河流。烟台国土空间生态保护修复关键区域,包括13处待修复生态“夹点”区域、8处生态障碍点区域、39处生态断裂点区域,以及破碎生态空间,并分别确定修复方案。4.4 严格保护基本农田,强化耕地资源“生产—生态”多功能利用,促进乡村振兴基于烟台市土地利用调查、农用地分等、社会经济统计、基础地理数据等,结合InVEST模型和谢高地等提出的生态系统服务价值测算方法,开展烟台市耕地资源“生产—生态”多功能利用评价、耕地后备资源评价等,确定“生产—生态”功能均高的耕地作为耕地资源的重点保护区域和永久基本农田整备区,确定“生产—生态”功能均高的其他土地作为耕地后备耕地;分析粮食生产对耕地保护的需求、耕地保有量和粮食安全保障情况、永久基本农田保护状况。 分析烟台市未来城市发展人口增长与产业转型的需求,增强耕地资源的生态系统调节功能和生态系统稳定性,提高耕地资源利用的综合效益,强化耕地资源的生产-生态功能耦合协调。按照“田、水、路 、林、村”综合整治、建设美丽乡村的要求,研究促进烟台市乡村土地复合利用、农业空间多功能保护发展方式;保障乡村新产业、新业态发展用地,重构乡村空间,提出建设美丽乡村的模式和措施。8 O( [$ G1 D' K1 [+ v0 r

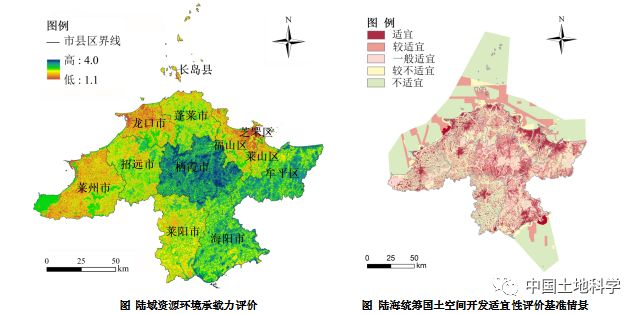

4.5 实现区域协同发展和城镇集聚开发,构建宜居城市空间借鉴国内外带形组团结构城市发展模式、国际性港口城市发展模式等,烟台市未来将以对外开放格局融入区域,形成“一带”、“一廊”、“两轴”、“两区”的城市发展区域格局。积极参与区域环渤海城市群的整合,扩展烟台对日韩的区域联系轴;通过绿色创新发展轴和对外区域联系轴,形成烟台—大连经济发展区和烟台—威海—青岛经济协同发展区;打造新时代滨海生态文旅廊道,协同保护生态系统和修复胶州半岛海岸带。烟台低度节约集约乡镇(街道办事处)比例较大,建设用地供需矛盾尖锐,必须节约集约利用稀缺的建设用地。烟台市资源环境承载力与人口密度和经济密度空间匹配整体上以低度承载为主,牟平区、栖霞市、海阳市和莱阳市东部以高承载力—中低密度人口为主;资源环境承载力较高、具有较高开发利用潜力的现状建设用地面积较少,分布零散,主要分布在福山区、莱阳市和栖霞市等;国土空间开发建设适宜性与经济密度的匹配存在区域差异,以较匹配和匹配为主,说明烟台市土地利用较合理;未来处于适宜和较适宜开发建设用地面积仍较大,主要分布在栖霞市、海阳市和牟平区。烟台市需实施城市空间结构集聚战略,促进中心城市发展,培育烟台中心职能;中心城区形成“两核,两城,两湾”轴带组团,引导城镇低效用地再开发和土地复合利用,保护重要生态基础设施,发展社区生活圈;并“做精一产、做强二产、做优三产”,低碳增长,重点发展创新智造业。! N- K8 W, s( q' E( ]) y+ \# n 分析烟台市未来城市发展人口增长与产业转型的需求,增强耕地资源的生态系统调节功能和生态系统稳定性,提高耕地资源利用的综合效益,强化耕地资源的生产-生态功能耦合协调。按照“田、水、路 、林、村”综合整治、建设美丽乡村的要求,研究促进烟台市乡村土地复合利用、农业空间多功能保护发展方式;保障乡村新产业、新业态发展用地,重构乡村空间,提出建设美丽乡村的模式和措施。8 O( [$ G1 D' K1 [+ v0 r

4.5 实现区域协同发展和城镇集聚开发,构建宜居城市空间借鉴国内外带形组团结构城市发展模式、国际性港口城市发展模式等,烟台市未来将以对外开放格局融入区域,形成“一带”、“一廊”、“两轴”、“两区”的城市发展区域格局。积极参与区域环渤海城市群的整合,扩展烟台对日韩的区域联系轴;通过绿色创新发展轴和对外区域联系轴,形成烟台—大连经济发展区和烟台—威海—青岛经济协同发展区;打造新时代滨海生态文旅廊道,协同保护生态系统和修复胶州半岛海岸带。烟台低度节约集约乡镇(街道办事处)比例较大,建设用地供需矛盾尖锐,必须节约集约利用稀缺的建设用地。烟台市资源环境承载力与人口密度和经济密度空间匹配整体上以低度承载为主,牟平区、栖霞市、海阳市和莱阳市东部以高承载力—中低密度人口为主;资源环境承载力较高、具有较高开发利用潜力的现状建设用地面积较少,分布零散,主要分布在福山区、莱阳市和栖霞市等;国土空间开发建设适宜性与经济密度的匹配存在区域差异,以较匹配和匹配为主,说明烟台市土地利用较合理;未来处于适宜和较适宜开发建设用地面积仍较大,主要分布在栖霞市、海阳市和牟平区。烟台市需实施城市空间结构集聚战略,促进中心城市发展,培育烟台中心职能;中心城区形成“两核,两城,两湾”轴带组团,引导城镇低效用地再开发和土地复合利用,保护重要生态基础设施,发展社区生活圈;并“做精一产、做强二产、做优三产”,低碳增长,重点发展创新智造业。! N- K8 W, s( q' E( ]) y+ \# n

4.6 强化国土空间规划分区与空间管制,构建全域国土空间管制体系划定国土空间规划“三区三线”,与相关规划协同,通过市、县(区)“两下两上”联动工作模式,科学评估生态保护红线、基本农田保护红线、城镇开发边界,划定烟台国土空间规划分区,包括生态保护区、海洋特殊保护与保留区、永久基本农田保护区、城镇发展区、农业农村发展区、海洋利用区等。以不同类型生态保护区为例,制定烟台海岸带、湿地、水资源等生态保护区的空间管制规则,实施全域国土空间管制,明确各分区的核心管控目标、政策导向与管制规则;提出国土空间规划指标传导模式,明确下级行政区国土空间开发保护约束性指标要求。4.7 优化规划实施手段,构建规划实施机制

* a) `! V% f/ h; f 烟台市上一轮规划的实施评估结果表明:烟台市上一轮规划实施保障了国家、山东省重大战略目标,有力促进了烟台市社会经济可持续发展,规划约束性指标实施良好,有效控制了建设用地规模,耕地和基本农田保护成效显著。 . ?, o" S' p, J$ w

通过烟台市国土空间规划的环境影响评价和社会环境公平性影响评价,提出烟台国土空间规划方案对生态环境和社会公平与环境正义造成的可能影响;分析规划方案的合理性和对可持续发展的影响,提出顾及环境影响的规划优化建议。

& |9 s* Y# m6 u& c9 E! j 明确烟台市陆海统筹规划的实施机制,从基础设施布局、产业链设计、财政体制改革、港口与内陆一体化的经济、政策、技术措施实施,着力推进陆海联动开发和生态保护。 . ^0 J8 e) W/ X L& s$ x: g

强化烟台市国土空间用途管制,重视国土空间用途冲突的管制和生态与经济绩效的管制,实施耕地资源“生产+生态”、生态空间“结构+功能”的双重管制,应建立规划实施的经济激励机制和各部门协同机制,制定规划的法规政策体系,构建规划实施的保障体系。

, Z- X% m' u/ H9 V* e, w( \. n 建立烟台市智慧化城市规划信息系统平台,形成规划一张图,定期检测规划实施情况,并实施动态监管,实现陆海统筹的资源环境承载能力和国土空间开发适宜能力的监测预警。 50 s" v! y' E) S5 r- o, E) ^- l

结论与讨论

! {8 r5 ], r* P* X! K7 ] / O; W" c" S7 k7 I/ A

在生态文明背景下,国土空间规划走向可持续生态系统综合管理成为必然。本文明确了走向可持续城市生态系统管理的国土空间规划目标和定位,以及规划编制管理边界和分析边界;将“反规划”与现有规划方法结合,本文提出了“底线约束—区域协同—多目标优化—空间管制—功能提升”的编制技术架构。 在此基础上,对烟台市国土空间规划相关内容进行实践探索。利用常规多源数据和大数据,客观分析国土空间开发利用现状,对城市未来发展进行定位;考虑海陆统筹,开展了烟台市资源环境承载力与国土空间开发适宜性评价;基于生态系统完整性角度,构建了烟台市生态安全格局,提出了生态空间保护和国土综合整治与生态修复关键区域;强化对耕地资源的多功能利用,严格保护基本农田;提出打造绿色宜居烟台、区域协同发展策略与城镇集聚开发模式;提出全域国土空间管制体系和规划实施机制的建议。本文从城市生态系统综合管理视角,基于自然生态系统保护和人类活动调控,对烟台市国土空间利用活动进行分析和配置,提出国土空间规划方法并以烟台市为应用和实践,不仅对国土空间规划理论方法进行有益探索,同时也为市级国土空间规划编制提供借鉴和参考。随着大数据技术应用深入,未来将进一步应用现代技术,深化面向可持续生态系统管理的不同尺度国土空间规划理论和方法研究,以期为政府部门管理和决策提供有效支撑。(本文责编:陈美景)声明:本文为原创作品,版权归属于《中国土地科学》编辑部,纸媒、网站、微博、微信公众号转载请注明出处,对于不注明出处的侵权行为,本刊保留追究法律责任权利。

6 e; d! F. {0 M) Z- d7 F# m: w9 s* ]

-------------------------------------------------------------------- “中国土地科学”公众号,发布《中国土地科学》《土地科学动态》相关出版信息。关注我们,获取最前沿的土地科学知识,了解土地科学领域最新的研究成果~~~    3 h9 r; n2 o& n, o2 c X$ h

; ~7 M5 p/ _3 Z

3 w* V' n! z$ r 3 h9 r; n2 o& n, o2 c X$ h

; ~7 M5 p/ _3 Z

3 w* V' n! z$ r |