|

# e" z" C I f! |1 G) l 编者按

% h) U7 D3 Q; p! K$ V* m 物理世界和信息世界,在很长一段发展阶段,地理信息系统(GIS)仅实现了前者向后者的单向映射。当前,人类科技正以前所未有的速度发展,特别是云服务、大数据、人工智能的异常迅猛发展,让这两个世界融合成为可能。

: y& o% O5 D1 n' b 为此,苏奋振研究员提出了“智能地理系统”,指征这种融合了两个世界的地理系统,并撰文介绍了该系统的理论方法、组成部分、研究内容,最后以南海岛礁的无人值守智能系统作为案例区进行了展示。

8 ?5 y' D: I9 l 相关论文已在学报2020年第1期发表啦(文末点击“阅读原文”可以查看完整论文)!

7 P3 y# U/ ^7 Y2 w- s 《地球信息科学学报》   0 x' m% G! [+ e m3 h# j$ w3 g. M 0 x' m% G! [+ e m3 h# j$ w3 g. M

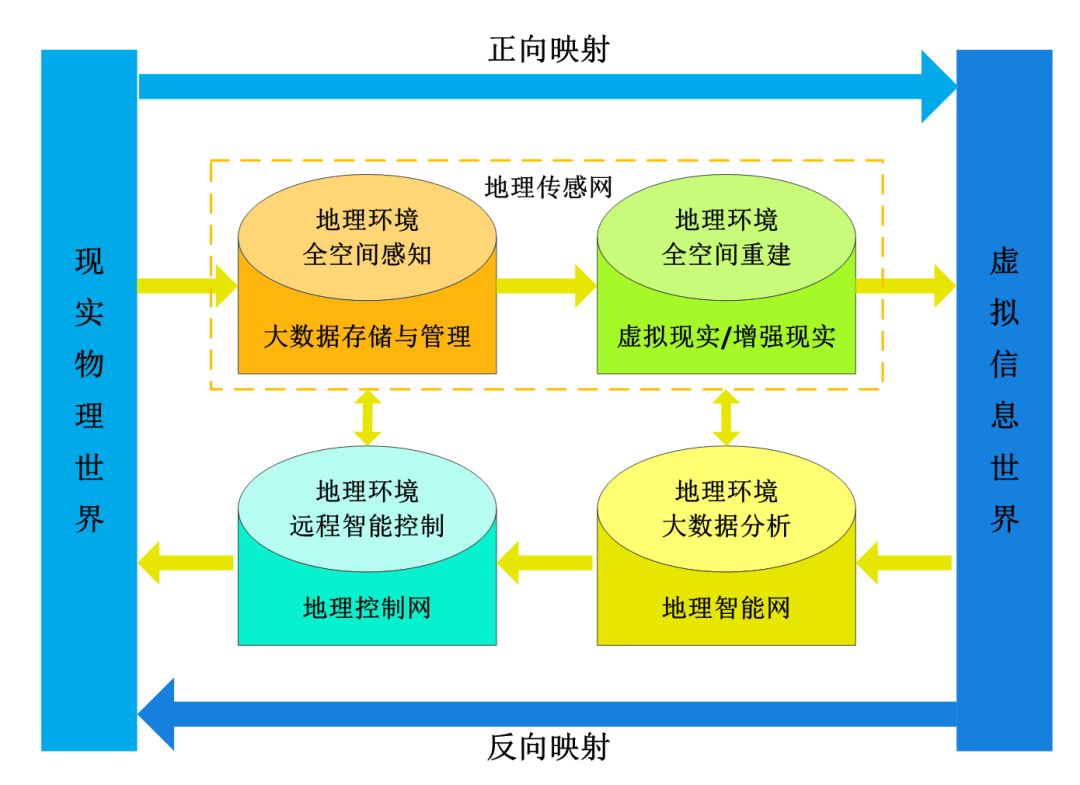

地理信息系统将物理世界的地理系统抽象为一系列地理对象的动态组合,并将之用数字投影到计算机系统中。在很长一段发展阶段,信息世界的地理系统一旦建成,其与物理世界的地理系统不存在直接的联系或关联,当物理世界的地理系统发生改变时,信息世界的地理系统不会发生改变。也就是说,地理信息系统仅实现由物理世界向信息世界的单向映射,映射过程结束,物理世界与信息世界相互割裂独立。是否有可能实现反向映射,即通过改变信息世界的地理系统,从而实现对物理世界的地理系统改变?是否能够构建双向映射,也就是融合物理世界的和信息世界的地理系统,改变任何一个系统,另一个系统随之改变,最终实现2个系统的完全融合,不再区分物理世界的和信息世界的,而只有一个融合了信息地理系统的物理地理系统?   ) v, }' q q5 a7 }* L! ~

) v, }' q q5 a7 }* L! ~ 智能地理系统融合自然地理学、人文地理学和地理信息系统3个分支学科的理论方法,综合运用物联网、互联网、智能控制、大数据挖掘、人工智能等现代信息技术,实现客观地理世界和信息地理世界的双向映射,是一个集地理传感网、地理智能网和地理控制网于一体的融合系统,旨在突破时间和空间限制,实现物理世界与信息世界的相互映射与融合。   & p n7 N, W3 @0 @ & p n7 N, W3 @0 @

地理传感网

9 a* b6 M; \7 b* m+ n 是智能地理系统的感官系统,利用星载遥感观测网、泛在互联网、原位传感器网络等全方位、全要素的传感网络,对物理世界的地理环境进行全方位实时感知与数据采集,保证物理世界的地理系统能够不间断地向信息世界的地理系统映射。地理传感网注重硬件基础设施和信息基础设施集成,各个传感器节点自适应组织与协同监测,并通过制定统一的传感网服务信息模型和接口规范实现物理世界的地理环境信息感知、获取与传输。 4 ?6 t' E) i# V! Q7 [- b; h/ R7 K; P

地理智能网

E& Y; G. u, J 是智能地理系统的神经中枢,由一系列具有特定功能、按照一定逻辑顺序的地理神经单元组成的地理神经网络,负责地理环境各类信息的接收、处理、存储、分析、决策、反馈与表达。地理智能网借助大数据挖掘、深度学习、人工智能等技术,对物理世界的地理传感网各个节点感知的地理环境数据进行模拟、推演、预测与预警等分析,并通过物联网、互联网对物理世界的地理系统发出智能处置指令。 , y0 \$ B6 V. c

地理控制网 # [4 F3 f0 s0 k) I

是智能地理系统的运动系统和行动系统,由各种地理环境控制器、机械设施或设备组成的网络,根据地理智能网的决策指令,采取行动,改变物理世界中地理环境状态和机械运转状态,从而实现信息世界的地理系统向物理世界的地理系统映射。地理控制网不仅是物对物的控制,更是物理世界、信息世界与人的互联、互动,人无论在何时、何地都能感知物理世界的地理环境状态信息,并参与信息世界的控制管理,同时人也是地理系统的构成部分,也是地理控制网可改变的构成部分,由此实现人与地理系统的互动和融合。  . u( m7 l+ t5 \" q& ^1 A0 N

. u( m7 l+ t5 \" q& ^1 A0 N 在了解了智能地理系统的框架及构成后,智能地理系统研究方向又可以从哪些方面做起呢?可以从以下九个方面着手:

- T$ Y L" o5 T; B 1

9 p2 _0 C4 s# s6 D- L' S 智能地理系统表达模型

@9 j$ F& n! A7 _ 智能地理系统将地理系统作为研究对象,需要对地理系统进行抽象描述,以完成地理系统的信息映射,包括地理系统的抽象、地理系统的尺度分割、地理子系统之间的关联等研究内容。 / p& Q2 I! ]7 N- {4 N

2

5 ~& G6 M' r9 U7 ? 智能地理系统采样模型 % \: v; {2 }7 E$ y+ b4 ~& [

智能地理系统注重空间采样、时间采样、地理系统角度或要素选择,需要分别或综合构建或发展时间域、空间域和要素域采样模型,采样方案或模型直接与传感器布设方案、数据读数频率及机械控制单元布设等关联。 ( p o* M+ i. x, ?2 Y" K3 P, q# [

3

V+ ]8 v4 p, k0 G 智能地理系统存储结构

1 C2 {% k" ]! J& I: ] 地理系统处于动态过程中,需要将源源不断产生的数据有序的统一组织与管理,涉及高维、高动态、多要素、跨尺度数据模型,复杂地理系统分块、分层存储机制,以及时空维度与语义维度的联合索引策略等。

/ t1 Y: R" ~9 N1 L 4

0 f$ c& L! c ~+ w 智能地理系统过程特征分析 ; d# h/ P4 _$ B' X! \% g8 l

针对实时获取的智能传感网数据,如何提取地理环境要素的时空变化以便连续分析该要素的变化过程,如何实现地理过程多维过程的特征描述或提取以便实现地理过程特征综合分析。

& m5 C" Q: X1 S7 G x" R3 S 5 0 o' P! v' |( ]2 B& D9 H

智能地理系统过程模拟 Z, S' @, J9 m: {5 D! ~. U

从地理系统角度出发,模拟分析各地理环境要素间能量流、物质流和信息流的相互作用,同时研究人类活动与地理环境间的耦合作用,在地理信息分析平台上综合自然地理和人文地理研究方法,从而形成地理系统变化过程的综合模拟。

' b/ u2 y" P, ?: J# O' t: O& D 6 C2 k+ C" D. `- ?" G. p( p

智能地理系统异常检测 " T$ U. k. ?# X, B' r& q% L5 i. o+ E

强调的是系统性的地理过程异常检测,包括如何构建地理过程异常的判断准则,如何建立地理过程异常检测机制以判断地理过程状态,如何建立地理过程的智能预警机制以实现应急响应等研究内容。

/ ]) }7 p& N! p% {/ a& F7 z. J 7

7 D# h5 h% }8 _- A 智能地理系统控制模型

u5 c6 G5 u/ \! J& H( s& E 研究地理环境控制器的布设位置和布设数量,即寻找最优布设位置和最佳数量实现控制范围的最大化问题,尤其是全空间、全时间和全要素范围,地理环境控制器的布设位置选取变得更为复杂。 $ `# @; ?+ d0 a3 r. O! n! U1 m

8

5 H0 z) m8 W7 _& t1 o F 智能地理系统现实重建 9 W1 O" m# g: ]0 H6 f

利用现实增强技术与精确的地理空间坐标和地理参数融合,将人的视、听、嗅、温、压、触等感觉通过声、光、气、电、磁等手段进行精确模拟,涉及信息地理几何和物质构成搭建、信息地理系统的过程模拟、地理系统与人的多角度多层面交互等研究内容。

8 d9 v% T% l' B$ E9 r 9 3 }) Z( q( V9 M1 O5 o7 T+ f" Z

智能地理系统共享互操作 & L4 R7 F& @: `& b0 C0 |' z

智能地理系统共享的不仅仅是来自传感网的海量实时大数据,同时还包括通过共享控制网功能来改变物理世界和融合了物理和信息系统的双向映射系统共享,实质上是对融合了信息的物理地理系统的共享与互操作。  ' G* d) p, |. i8 ]# p7 g1 }% j ' G* d) p, |. i8 ]# p7 g1 }% j

按照上述研究思路,苏奋振研究员团队研发了“南海岛礁智能系统”,该系统以精细三维模型方式将物理世界岛礁系统映射成为信息世界的岛礁系统,并通过传感网将物理世界岛礁的基础地理环境和设施状态信息不间断映射到信息世界的信息岛礁中,用户足不出户就能身临其境地掌握物理世界岛礁的港池水体、土壤、气象、植被、地下水管、水表、电表等基础地理环境和设施的实时状态信息。   fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) * \! J; p- q, w1 [8 a, K * \! J; p- q, w1 [8 a, K

在反向映射方面,根据岛礁基础地理环境和设施实时监测数据,通过大数据分析和异常检测模型,智能岛礁系统对地理环境信息异常状态进行预警,如对土壤干旱、地下水管爆破等状态预警,并启停地理控制网中的喷水、阀门等装置,将客观地理世界的参数调整到智能网设定的数值上。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  5 G: k l* q7 r. `* M( J9 v( W 5 G: k l* q7 r. `* M( J9 v( W

随着智能地理系统的研究和实践的深入,地理学的自然地理学、人文地理学和地理信息系统三大分支学科将在新技术条件下,有望进入全新的学科融合时代。

; i4 t# S3 @# F7 y: Y 作者信息

" z# G' I2 Y$ ^/ E2 Q1 ] 苏奋振 研究员 * x- L0 Z$ [- k2 |& j% v! J# e" {

中国科学院地理科学与资源研究所研究员,资源与环境信息系统国家重点实验室主任,中国科学院核心骨干研究员,中国科学院地理科学与资源研究所学术委员,中国科学院大学岗位教授,国际地理联合会地理信息科学委员会主席。长期从事高维动态地理过程的表达、组织、集成和关联挖掘等研究工作,为我国重大战略决策及行动部署提供了关键信息支撑。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 6 s: [; u( \9 O9 U2 H 6 s: [; u( \9 O9 U2 H

《地球信息科学学报》由中国科学院地理科学与资源研究所和中国地理学会联合主办,月刊,是中国科学引文数据库(CSCD)核心期刊、中国科技核心期刊、全国中文核心期刊、北大《中文核心期刊要目总览》来源期刊。《2019年版中国科技期刊引证报告(核心版)》显示,《地球信息科学学报》影响因子位列测绘科学技术期刊第3名,综合评价总分位列第4名。欢迎国内外学者踊跃赐稿,欢迎国家重大科研项目、国内外学术会议组织专辑专栏。 2 a& X+ C; q5 j

负责人联系电话 $ C5 g- b1 S3 Q' l, u9 s

010-64888891 / 13661362137 # ~1 R/ c* B- q8 |4 ?0 X* `, a

邮 箱

- g+ T- _6 w, W5 a: _, t7 C dqxxkx@igsnrr.ac.cn . @, ?% q7 r+ Q/ F

gengyh@igsnrr.ac.cn

@6 N: R9 R% w) [# |" I 网址

1 b4 ^# I( \+ i; s http://www.dqxxkx.cn/CN/1560-8999/home.shtml  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 6 M. r5 K2 J! g3 J- x& e7 T

6 M. r5 K2 J! g3 J- x& e7 T 长 8 x8 q0 |8 I5 |" Q) w

按

! l) h, L8 }- x' d 关 8 i* v& F+ O0 }) {* X$ u; H4 y9 `

注 ( [* k4 X6 l4 [# t, V( f

策划创意 ; S. V# ~& z) }) {

耿艳辉 " `6 J6 W: Q) K5 U

编辑

. p- x% ~+ h/ `% O$ ]8 N1 g( y 吴文周,耿艳辉 & x- w: G4 D: ` k' Q# i% `, z* |& U

内容校对 & L" @2 d9 v8 P2 [& a

- C8 z1 E4 N* F! C$ d

蒋树芳,黄光玉 - K J2 ^, v4 ~1 o! R0 |6 j+ a

美化制作

5 H' a5 s3 V/ Y D+工作室 : T, K" A# z# _! T# V- m6 ?

点击“阅读原文”,查看完整论文。 . _: X* \ U6 q7 Y+ y

i+ T$ }4 ~3 y2 ^* [% ?

0 t. X2 ^/ f" Q, X. R# C; M6 X# I( m4 U8 R. W9 H& Z* n- V

6 I4 a- L$ ?9 `# t

|