|

! v9 p z2 f l. T4 o- k$ ~ 许多研究海洋的人都在讲“海洋生源要素”, 但究竟什么是“海洋生源要素”, 至今都找不到其确切的定义,既然本专著研究海洋生源要素的生物地球化学, 所以有必要探究海洋生源要素生物地球化学的含义。 生源要素显然源于生物的生存生长,又与初级生产相关, 所以狭义理解生源要素一定是与浮游植物光合作用有关的化学物质, 但海洋环境极其复杂,深海的冷泉与热液附近“幽黑”环境中的生物显然又与光合作用无关,但海洋环境共同的特点是所有生物都在进行有机生产,因此,对海洋生源要素的定义就要基本做到其概念内涵的全覆盖, 这是给出“海洋生源要素”定义的要件。 “海洋生源要素” 指控制海洋有机生产水平, 海洋基础生物生存生长所必需的一类关键化学要素或化学物质, 主要有包括营养盐在内的碳、 氮、 磷、硅、氧、硫等。 ( u! w$ i/ M* V' B: Z0 d4 y2 {) K% k0 p

至于“海洋生物地球化学” 的定义, 业内的认识至今还有差异, 早在 2004 年本人撰写的专著《中国近海生物地球化学》 中有其确切定义: “海洋生物地球化学” 是研究生物过程作用下海洋环境中生源要素或生物有关化学物质的分布、富集、 分散、 迁移、转化规律,探明海洋生态系统对这些化学物质变化反馈机制的一门综合交叉学科,侧重于海洋环境中碳、氮、磷、硅、 氧、 硫等生源要素的研究。

0 t+ x7 g5 T$ P# Z5 B7 c" n 从以上对“海洋生源要素” 及“海洋生物地球化学” 含义的探究不难发现,海洋生源要素生物地球化学的研究有极其重要的科学意义和应用价值。

5 w5 B0 q% ]8 |

# g1 `' n% O: \3 s

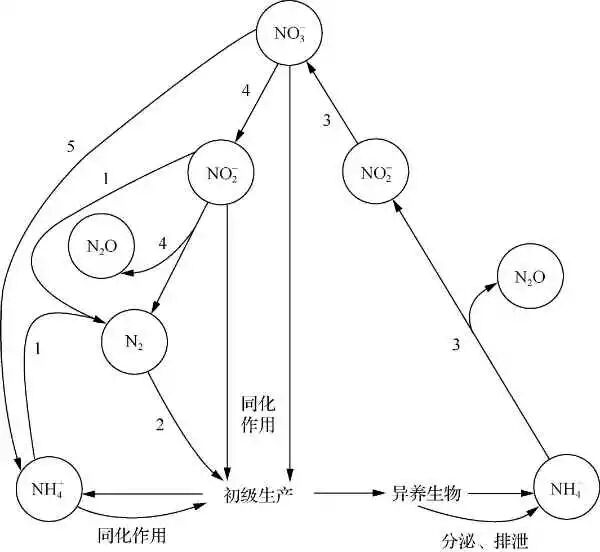

▲海洋氮循环(Voss and Montoya,2009)

! w7 Q4 F& F) f5 i% I! e) y5 ~ 1. 厌氧氨氧化作用;2. 固氮作用;3. 硝化作用;4. 异养反硝化作用;5. 硝酸盐异化还原成铵作用

W! r- _$ a! r- d8 P. j+ h$ G0 b 渤黄东海指由中国辽宁、 天津、 河北、 山东、 江苏、 上海、 浙江、 福建、 台湾等省(直辖市)与琉球群岛、 九州岛、 朝鲜半岛等围成区域内的海域, 面积约 1.22 × 106 km²。在这片广袤的海域中, 既有比较封闭的内海(渤海),也有与西北太平洋交换良好的南黄海和东海, 既有典型受人为影响的近海海域, 也有 2700 多米深的海沟(冲绳海槽), 既具有海岸带 - 近海 - 深海一应俱全的陆架、陆坡、深海、盆地并存的海洋地理地貌特点,也具有典型近海生态系统中河口生态系统、海湾生态系统等及开阔海洋的大海洋生态系统,不言而喻,渤黄东海是研究生源要素生物地球化学过程机制的理想海域。本研究组长期致力于渤黄东海生源要素生物地球化学过程的探索和研究, 发表过大量论著,对渤黄东海生源要素的地球化学特性、迁移控制机制, 以及生源要素与生态系统耦合关系的解析有较深入的认识,《渤黄东海生源要素的生物地球化学》(宋金明 等著 . 北京: 科学出版社, 2019.2)展示了近年来本研究组在此领域进行研究的主要成果。

0 q8 U8 |: M6 u5 ?; J- } 本书系统阐述了渤黄东海主要生源要素碳、 氮、 磷、硅等的分布、 迁移和转化的生物地球化学过程, 以及生源要素与生态系统变化的关系, 是第一部有关渤黄东海生源要素生物地球化学过程的研究专著。 4 p$ B7 I& E, v% F6 t

书中通过对渤黄东海海水、 颗粒物、 沉积物中不同形态生源要素进行系统研究, 诠释了百年来渤黄东海生态环境变化的沉积记录, 揭示了生源要素的生态学功能, 探明了渤黄东海区域碳源汇过程及其控制因素, 取得了一系列创新性的认识。

3 n: T% H( j0 o( p ▋ 比如,碳化学在生源要素生物地球化学研究中占据极为重要的位置。 如果仅考虑海 - 气界面的 CO₂ 交换,渤海向大气中释放约 0.22Tg C/ 年, 黄海吸收大气 CO₂ 约 1.15Tg C/ 年, 东海吸收 6.92 ~ 23.30Tg C/ 年, 渤黄东海显然是大气二氧化碳的汇。 黄海在冬、 春季表现为大气CO₂的汇, 在夏、 秋季表现为源, 表层海水温度与浮游生物活动控制着黄海 CO₂ 源汇的变化, 两者分别主导了黄海外部海域与近岸海域的海 - 气CO₂交换。 东海全年则表现为大气CO₂的汇, 年均通量约为 –3.16mmol/ ( m ² · 天), 其中冬、 春、 夏季吸收大气 CO₂,秋季释放 CO₂。黄海和东海水体中分别储有 425 × 106 t 、 1364 × 106 t 的溶解无机碳( DIC )和 28.2 × 106 t 、 54.1 × 106 t 的溶解有机碳( DOC ), 南黄海近年 DOC 浓度有减小趋势,其水体溶存实际碳汇量在减小。黄东海颗粒有机碳( POC )的总量约为 10.6 × 106 t ,与海 - 气界面 CO₂交换通量基本处于同一量级。 黄海浮游生物年固碳量约为 60.42 × 106 t ,东海为 153.41 × 106 t , 其中近海大型经济藻类的年固碳量为( 0.36~0.45)× 106 t 。 黄海陆架沉积物中有机碳的埋藏通量每年约为 4.75 × 106 t , 其中海源有机碳的埋藏量为 3.03 × 106 t ,占黄海浮游生物固碳量的 5.0% , 而东海陆架沉积物中有机碳的埋藏通量每年为 7.4 × 106 t ,其中海源有机碳的埋藏量为 5.5 × 106 t ,占东海浮游生物固碳量的 5.4% 。 : y( ~, Y: q7 p! f/ a+ j9 ]& ~

: ^- J% a6 j% g

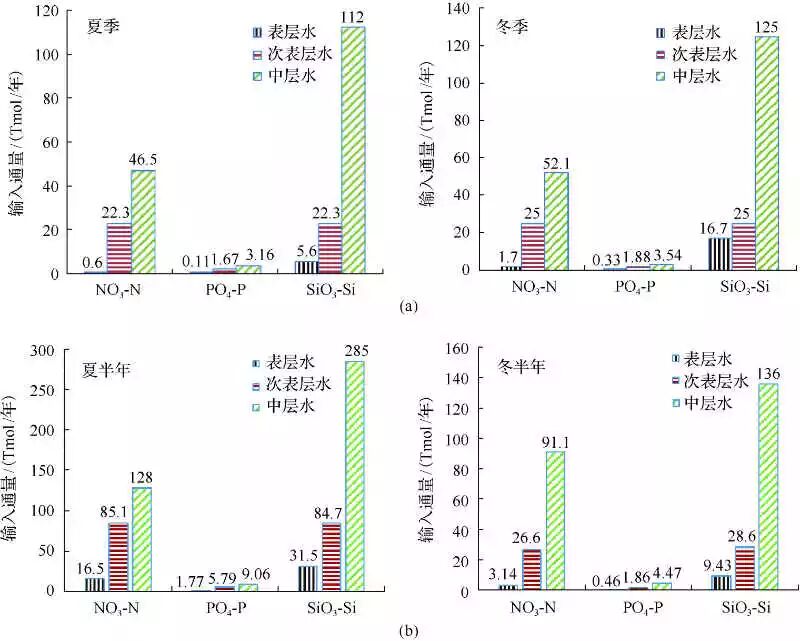

▲ 黑潮不同水层对东海生源要素氮、磷、硅的输入通量( a.Chen and Wang ,1999 ;b.本研究)

% ?7 ~0 \# K$ Q ^0 ]) G ▋ 再如,黑潮与东海生源要素的交换对东海的生态环境有重大影响,交换主要有经中国台湾东北部海域输送至东海陆架和通过日本九州西南海域由东海陆架向外海的黑潮输出两个通道。 对黑潮与邻近东海生源要素的交换特征进行的系统调查和研究表明:

K* p3 v% j9 H0 E/ b2 I ①在台湾东北部区域, 碳主要以表层水 - 次表层水为载体输入, 秋季的输入量高于夏季; 黑潮溶解营养盐的输入占据绝对主导地位, 且以黑潮次表层水 - 中层水的输入为主, 输入通量春季高于夏、秋季,可为东海春季水华提供一定的物质基础,但输入到东海的黑潮其 N/P 值与 Redfield 比值 16 接近, 黑潮这些“正常水” 的输入显然对调和东海异常高的 N/P 值有重要的作用, 从而对东海的生态环境起到稳定和缓冲作用。 所以, 黑潮对东海的输入不仅补充了东海生态系统运转所需的生源要素,更为重要的是降低了受人为强烈影响的东海海水的高 N/P 值,使东海本已失常的营养盐结构向合理的氮磷比方向转变,因此,黑潮与东海生源要素的交换在一定程度上起着稳定和缓和东海生态环境的作用。

: W5 X; ^1 Y7 ~+ K ②通过构建海水 Ba-S 新指标体系, 定量细致地刻画了黑潮对东海生源要素的输入的范围和程度, 黑潮次表层水经台湾东北陆架坡折处沿底部向北偏西方向入侵东海,其近岸分支可以入侵到浙江近岸,黑潮次表层水占比仍可达到 65% 左右。垂直方向上,陆架外侧站位受黑潮次表层水的影响范围更大, 50% 黑潮水的范围可延伸至外侧 TW0-1( 122.59°E, 25.49°N )站位表层,而内侧靠近大陆的站位则只限于陆架中部位置底层。 ( q( M7 b! q5 R% K H

全书分为 6 章,第一章总结阐述了渤黄东海生源要素的研究进展;第二章归纳总结了生源要素的分析测定方法, 这是海洋生源要素研究的基础;第三至五章分别系统总结了本研究组近年来对渤海、黄海、 东海生源要素研究的主要结果和结论,同时参考归纳了前人研究结果, 这三章是本书的核心; 第六章对近年及今后海洋生源要素研究重点关注的领域进行了前瞻性分析。 5 s3 Q# ?" r* k( G9 |: }2 v: U

本书的研究结果主要源于近几年本研究组对渤黄东海生源要素研究工作的总结, 尽管多次外海调查所选的区域、 站位、季节及测定的参数都有很大差异,但仍可从中获得渤黄东海生源要素的分布、迁移、 转化特征, 生源要素与生态系统变化的关系, 以及生源要素在近海生态环境演变中的作用等信息, 可为今后研究渤黄东海生源要素的生物地球化学过程提供基础资料和经验, 这也是我们撰写本书的初衷, 希望读者阅读参考并就书中可能存在的问题批评指正。

9 K0 o% n q- f: |; H$ \; @' \ 宋金明

" a4 ]9 f: ` e- V 2018 年 12 月于青岛汇泉湾畔 END 3 i) X! I. m# u0 x 3 i) X! I. m# u0 x

本文摘编自《渤黄东海生源要素的生物地球化学》(宋金明等著 . 北京: 科学出版社, 2019.2)一书“前言”,有删减,标题为编者所加。 / Y; r2 L% u' ]- L* `) D1 e* I

; L) R" o( g0 o% z6 L8 N

( 现代海洋科学:从近海到深海 )

. |# _& ^3 t6 Q. M } K7 C/ s* G# c ISBN 978-7-03-058939-2 - u# w6 s: l) y( B1 Z* @

责任编辑:王海光 闫小敏

Y/ r1 [8 M) l& f# x. Q. ` 本书共分 6 章 27 节, 系统阐述了渤黄东海主要生源要素碳、 氮、 磷、硅等的分布、 迁移和转化的生物地球化学过程, 以及生源要素与生态系统变化的关系, 是第一部有关渤黄东海生源要素生物地球化学过程的研究专著。 书中通过对渤黄东海海水、 颗粒物、 沉积物中不同形态生源要素进行系统研究, 诠释了百年来渤黄东海生态环境变化的沉积记录, 揭示了生源要素的生态学功能, 探明了渤黄东海区域碳源汇过程及其控制因素, 取得了一系列创新性的认识。本书可供海洋学、 环境科学、 生态学、 地理科学等相关领域科研、 教学及管理人员阅读参考。

$ @& X! U5 I, f( j (本文编辑:刘四旦)

: }7 y9 k: O" Q8 _$ F

2 r2 s8 ]% D( V6 [) l3 S* {

地球为你而转!

3 m( \, j e' f5 \# v9 @% S 欢迎关注:赛杰奥(sci_geo)

7 ~8 i7 a2 f5 a4 V 科学出版社地球科学订阅号

! o/ t& |. r6 _# F: \$ ?0 }% D 原创不易,欢迎给我“好看”▼

* Z: J: x% Q9 H8 P% S5 \* W& p! Y7 L# f( b; {

8 v! u, |7 k2 _5 W3 K) H3 c

; V/ w2 j* T! J" X

, G" F( A3 F% G: m5 }0 \. l- E |