|

# @' v" D% M3 j5 Y+ R, p& A' K1 t X( e) ~

原标题:多维场景应用 技术融会贯通——《储能技术应用及案例分析》(文末福利)

) ?5 Q" C8 A5 v0 M @% D( H/ o7 R0 J6 q. k. f

2022年3月,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》提出, 到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟。其中,电化学储能技术性能进一步提升,系统成本降低30%以上;火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用;兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟;氢储能、热(冷)储能等长时间尺度储能技术取得突破。

1 v# [5 v7 C' o 到2030年,新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,市场机制、商业模式、标准体系成熟健全,与电力系统各环节深度融合发展,基本满足构建新型电力系统需求,全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。

0 Z/ @5 E0 B' { F0 y3 A

! L& }- D5 ^% p8 r; o) X 储能的应用场景 ( j6 C/ J9 ^6 x! m- h# L4 c

储能技术作为第三次工业革命的关键支撑技术,随着我国“双碳”目标的提出以及新型电力系统发展战略的确立,其战略地位和重要作用正在得到进一步彰显。

& ^7 U, l9 ~9 G$ d

) h; e1 _; X2 f! D) S 浙江首个电网侧铅炭储能电站——湖州长兴雉城储能电站

; Q% I/ l* U3 p. L& D9 i! k5 Y 新型电力系统的核心显著特征是新能源在电源结构中占据主导地位,总体呈现“风光领跑、多源协调”态势。而新能源具有随机性、波动性、间歇性特点,导致系统调节资源需求大,系统大范围和长周期电力电量平衡难度显著加大,新型电力系统在持续可靠供电、电网安全稳定和生产经营等方面将面临重大挑战。储能作为电网一种优质的灵活性调节资源,可进行大规模容量充放电,有效地满足新能源大规模接入和用户用能方式升级带来的系统平衡新需求,改变电能生产、输送和使用同步完成的模式,使得实时平衡的“刚性”电力系统变得更加“柔性”,提高电网运行的安全性、经济性和灵活性。目前, 储能已在电力系统的发、输、配、用等各个环节均发挥重要作用,特别是在平抑大规模清洁能源发电接入电网带来的波动性方面,保障清洁能源大规模发展和电网安全经济运行。

0 A/ @! p8 s, x$ E8 L

5 w/ W2 b" T2 F, ]+ |6 t/ X. s! x

青海海西格尔木电化学储能电站 / E' Z! c7 q, o" W/ q

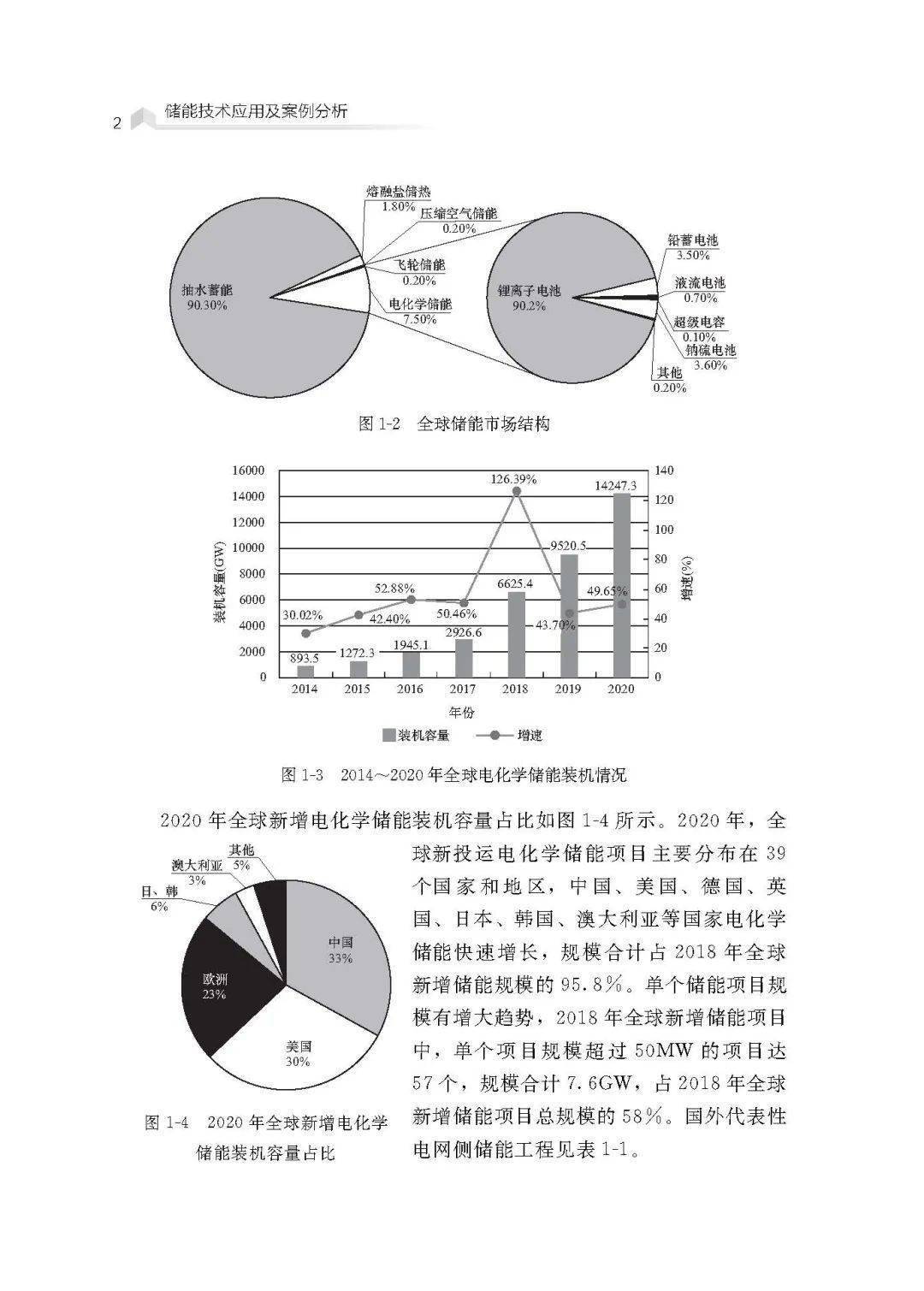

根据国际可再生能源署(IRENA)的预测,到2030年全球储能装机将达到230GW以上;世界能源理事会(WEC)预测,到2030年全球储能总装机将达250GW。国家发展改革委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中指出,到2025年我国新型储能装机规模将达30GW以上,到2030年,实现新型储能全面市场化发展;前瞻产业研究院在《2021-2026中国储能电站行业市场前瞻与投资规划分析报告》中预测我国储能电站装机容量在未来5年内仍将保持26%以上的增速,到2026年超过141GW;到2060年,我国仅新型储能装机将达4.2亿kW左右,全国储能总装机容量将达7.5亿kW,市场将达到万亿级的规模,因此储能具有很大的发展潜力。

- O, S6 c# w$ V6 a% t+ l b

( p; C( [7 e, ~4 w: P% H5 y9 {* i

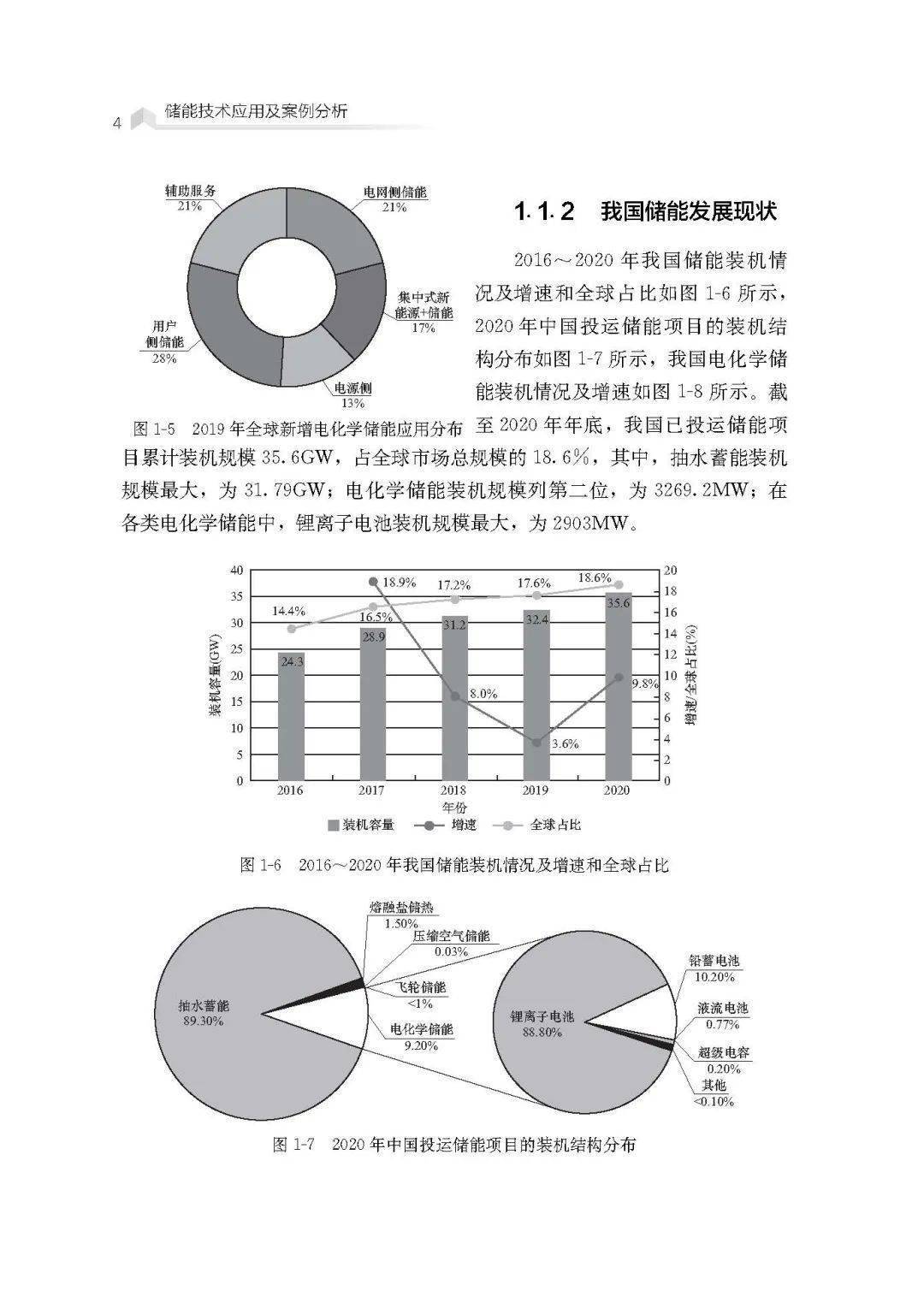

2016-2020年我国储能装机情况及增速和全球占比 ( J8 t; }7 ]8 y$ r8 N. @8 O! W5 T

今天,笔者就向大家安利一本全面系统介绍国内外储能技术理论与应用案例的实用好书。

p' d+ ]8 m1 q+ O (点击图片即可购买) 8 m/ H7 A3 b+ C8 a' T0 k2 M2 t* X" K

书名:储能技术应用及案例分析

4 A3 C1 Y" o6 k4 g% y5 }" m1 @ 定价:58.00元 : U5 u( M. I3 I

通过阅读此书,你将了解到以下内容:

+ F$ r( f8 d; i

! q. G/ P& N; f H0 @4 c8 X1 _- P' ~/ U

z* E. _% B: N$ _7 e! ]

3 v O5 B5 c* ^) Q

左右滑动查看更多 ) T( Q( u9 K2 E: o4 d: l) Z

储能技术的分类 . g) P4 K, ^+ J, \

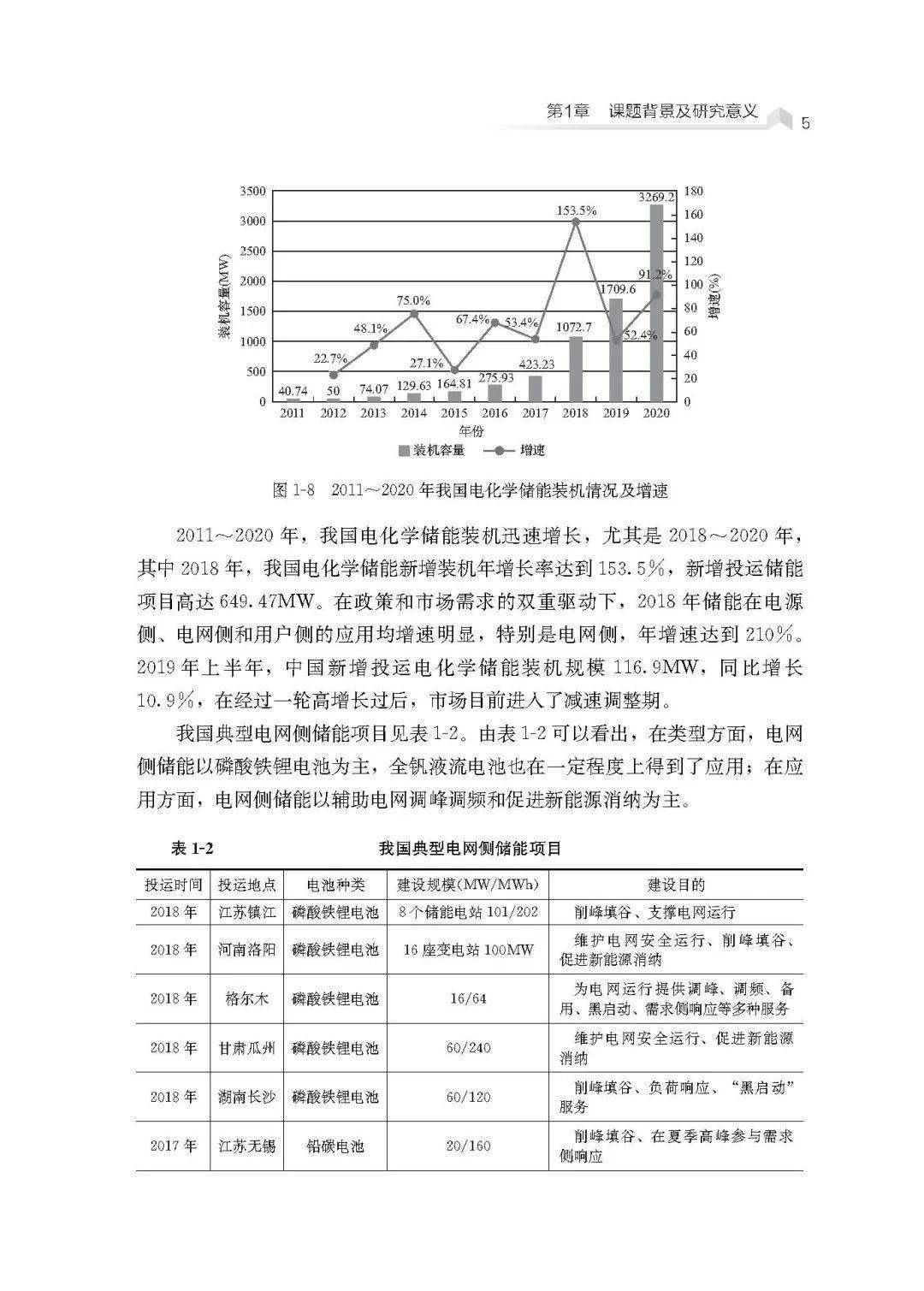

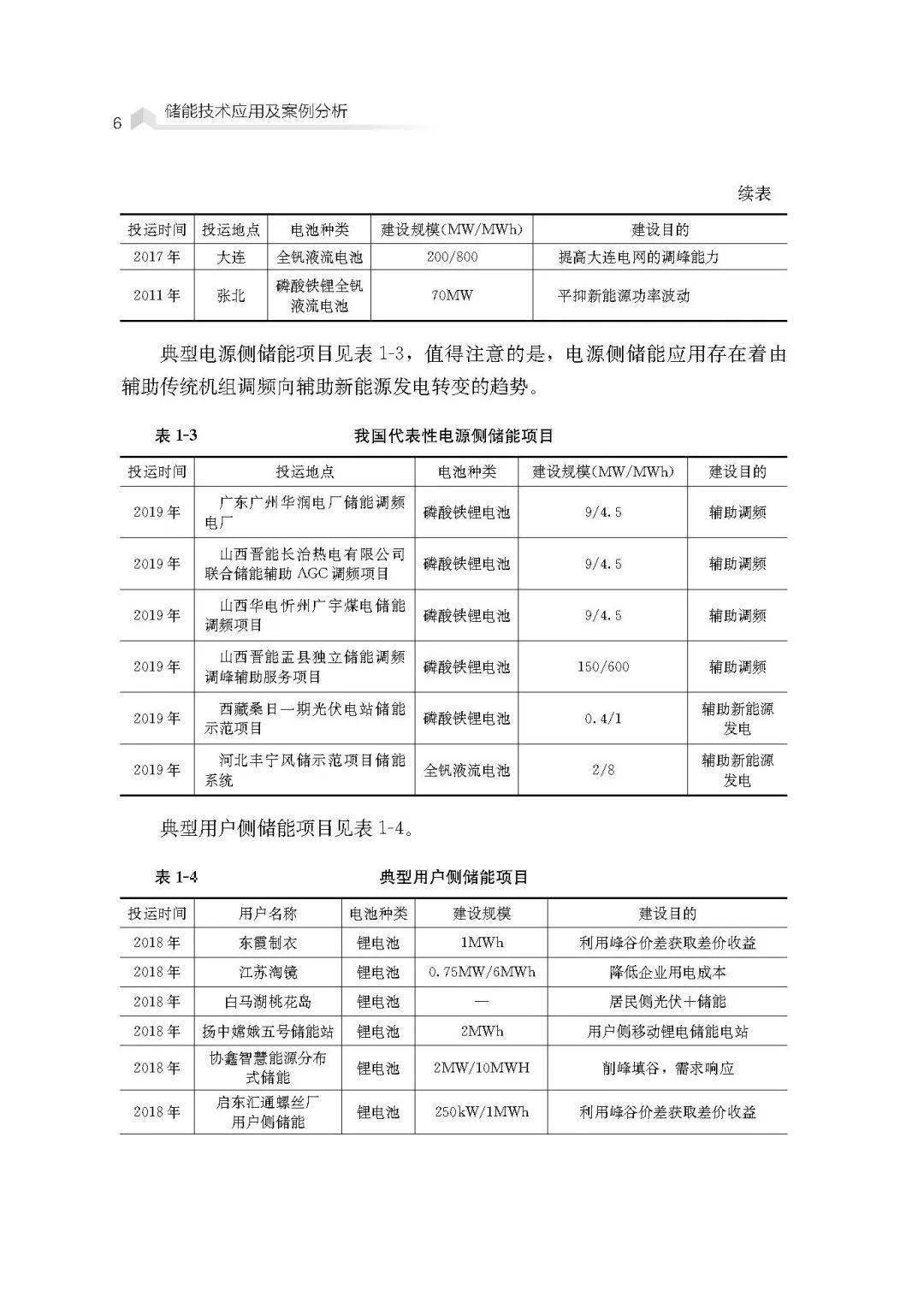

按照能量的存储方式,储能技术主要分为电化学储能(如铅酸电池、锂电池等)、电磁储能(如超导电磁储能、超级电容等)、物理储能(如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等)、热储能(如显热储能、潜热储能)等。目前全球发展最成熟、装机规模最大的储能是抽水蓄能,电化学储能紧随其后。同时,以氢储能、储热/冷技术、电磁储能和飞轮储能等为代表的新型储能技术也在不断进步。 - S8 r. P2 m) T w( {" P

未来,储能材料将朝着低成本、高储能密度、高循环稳定性、长周期存储的趋势发展;储能装备将从关注单体设备效率、成本,转向满足差异性需求的高品质供能、储用协调方向;规模化储能技术将从单纯供能转向兼顾电网辅助服务和综合能源服务的多元化用能。

/ P! x5 y$ D j% e q

- r. ]! a4 l9 W" _: X6 Q

国内首个电网退运电池储能站——山东口镇综能储能电站

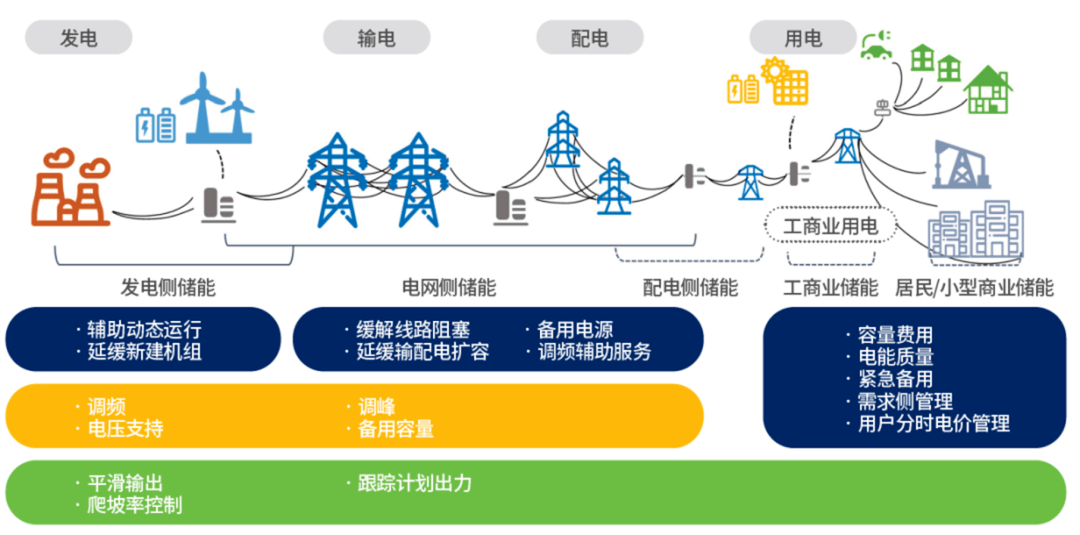

, |+ `2 { \/ @% r: p j" d* F 储能还可分为发电侧储能、电网侧储能和用电侧储能。发电侧对储能的需求场景类型较多,包括可再生能源并网、电力调峰、系统调频、辅助动态运行等;电网侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等;用电侧储能用途包括电力自发自用、峰谷价差套利等。 # A" m& ?- m- x7 K4 G& U

7 d9 B) U, e+ T: G7 }! @ f+ V

南方电网江门朗达1MW/2.5MWh用户侧储能电站竣工投产

I: I# `9 i7 t) \8 z7 q 内容提要 1 ?/ R9 k w& G8 F

本书从我国电力系统发展形势及储能技术现状出发,首先介绍了国内外储能技术发展现状及政策,分析了不同储能技术的优缺点、价格趋势及电池的梯次利用;在此基础上结合电网实际案例对储能在电网侧、电源侧和用户侧典型应用场景的应用方式和收益模式进行量化分析,并阐述了储能在电网侧、电源侧和用户侧的运行控制技术;最后介绍了储能技术在微电网、综合能源中等新兴主体中的应用模式、关键技术及示范工程。 ( y+ e4 Q/ y: C" ?" x- B" H

读者对象 $ y8 }1 j% P( Z! K

本书对新能源及储能领域的工程技术人员具有一定的参考价值,同时也可供电气工程领域的研究人员、电力公司技术人员及相关专业的学生查阅参考。 $ x; a0 n( m% J) L& a2 A

. |% m S0 E% Z6 s3 E i( P 青海中控德令哈50MW塔式熔盐储能光热电站

c9 \0 ^. e" P2 h' a; b 精彩试读

8 m* I0 z' @7 R4 k- ?9 [

2 D k8 [! D; z# X+ H' [

3 G' C2 O8 r. Z5 z; x. c4 @+ |

8 v; ]( ]7 M& P

" s5 H7 T9 e9 G' V

9 D4 [8 I, {; p* y

! k5 _# X: d. |

y3 }7 F6 F7 p6 {- ]

H8 f1 o( L3 g j$ m) B& F } 左右滑动查看更多 7 B- z4 i; z( D9 k' a0 a# u9 `6 C

写在最后

( C9 v- v% n# l2 M# ]2 n5 Y 综上所述,随着储能技术的优势不断显现,在发电侧、电网侧和用户侧都可以发挥巨大的作用。为了促进储能技术的发展,国家、地方政府以及电网企业相继出台政策和措施从储能产业的整体发展、储能本体技术、储能电池梯次利用以及标准体系的建立等方面推动储能技术的发展。与此同时通过出台储能参与削峰填谷、辅助服务(调峰、调频、黑启动等)、需求侧响应、综合能源服务的价格机制的补贴办法,进一步明确了储能应用的收益方式。在储能技术不断革新的前提下,国家、地方和企业储能相关政策的出台,必将给储能的发展提供更加广阔的发展空间。 {& a8 a/ K6 b6 c/ K6 C. s3 Z# D

f% |: D; R+ D$ T “光伏+储能”前景广阔,将成为未来能源领域重要角色 . H& x5 P- P+ m

以上就是笔者向大家推荐的一本有关储能技术应用的实用好书,很高兴与你进行分享,并希望对你有所帮助。

5 n) Z" U, Y3 h$ K7 q' ^( A 彩 蛋

+ R0 S- _/ |4 Y2 F& T8 q# }/ @/ o 赠书福利又双叒来了!!! 3 }+ A9 r" c7 s" u' \

评论区留言点赞量前五名的粉丝将自动获赠本书一册,记得给我们踊跃留言哦~(截至2022年11月3日10时)

6 {- B$ ], e! Z5 k

5 T& @: [& d! u0 U 作者:吴迪 " U9 s1 G9 V5 I2 c8 F

责编:银河铁道

$ l {% t' y( B$ X 精彩推荐返回搜狐,查看更多 ! {: W7 J+ p' q x* Z& \! E# Q8 J

# b& R% j7 D& @ q" B4 j 责任编辑: ; u8 ~* o) n5 A) K# W! I

S7 N9 n0 j$ g: w6 ^6 P- J; m7 \

9 x7 b1 Y- X b' }. x8 j

" z% F9 b! e% B* V6 E7 \1 N

) {2 ?: ]" p5 y @4 u6 f" F |