|

) [; e3 a$ V4 v z/ l 原标题:广州科普大讲坛丨中山大学教授带你“探秘深海 筑梦深蓝”

. Y G& Y" n( J$ ^. [! ^: F L$ S2 Z v1 f; w: q, r$ V. r+ E' H% _

- b4 x4 Q7 `* a 扬帆起航 挖掘探寻广袤深海的科技力量 $ n' F5 S2 x8 v6 G

北起鸭绿江口,南至北仑河口,我国是一个海洋大国,拥有漫长的海岸线、广袤的管辖海域和丰富的海洋资源。党的十八大以来,中国海洋科技取得了举世瞩目的成就,在深海科技领域,实现一个又一个重大突破,不断向“深海”挺进。

" [7 ]3 I0 Y$ G+ p4 B B 2022年6月28日,由广州市科学技术协会、广州日报社、中山大学主办,广州市科学技术发展中心、广州市广播电视台、中山大学大气科学学院海洋科学考察中心承办的《广州科普大讲坛》第195期——“探秘深海、筑梦深蓝”,带领大家登上目前我国排水量最大、技术最先进的海洋综合科考实习船——“中山大学”号,近距离了解科考船核心设备,倾听南海故事,感受海洋魅力,学习探索海洋资源、海洋大气的科学知识、方法,弘扬我国科研人员在高水平科技科研领域奋发图强的科学精神和科学家精神。 : @- j2 Z% F, K0 h( N7 @. `! y

1 . ]; L9 U& A9 v! V% ?& v

Part.1

0 M! m7 U z6 l; p 南海油气勘探开发现状与趋势

0 A/ M* h* v! e. H; }) } 深海蕴藏着人类远未认知和开发的资源,油气资源勘探和开发则是全球发展的着眼点之一。在交通运输、工业、农业、国防和人民的日常生活中到处都有石油的身影,可以说它的产品已经渗透到社会生活的方方面面。中山大学海洋科学学院教授万志峰介绍,我国一直是石油进口大国,为了把能源的饭碗牢牢地抓在自己手上,提高石油的自给率,保障能源安全,我国需要更加重视石油的勘探开发。 . V6 c* l' H) O+ c$ }3 L, }3 R

# @* { ~0 M( j

▲ 主讲嘉宾万志峰 5 i9 k$ R5 }6 B) t2 v

谈及我国的油气勘探开发,万志峰介绍,我国海域总体从北到南是渤海、黄海、东海、南海四大海域。我国近海海域面积约130万平方公里 ,勘探面积达90万平方公里。在勘探方面获得重大突破的盆地6个,包括渤海、东海、珠江口、琼东南、莺歌海、北部湾等盆地。南海南部远离陆缘区,属于远海区域。南海大陆边缘盆地则呈现“外油内气”的环带状分布特征。 3 ]* `& B2 R y: ~( B3 Z& ^

提到南海的油气资源,万志峰认为不得不提天然气水合物,也就是我们通常说的可燃冰。这种新型绿色能源的资源规模相当于煤炭、石油与天然气总储量的两倍,具有巨大的资源潜力。万志峰介绍,我国对南海的可燃冰勘探开始于上个世纪90年代,至今已经有30多年的历史。目前我国已经圈定了东沙海域、神狐海域、西沙以及琼东南四个可燃冰调查区,预测整个南海北部的可燃冰的资源量达到了185亿吨。同时我们已经在神狐海域成功实施了两次可燃冰试采工作,第一轮试采连续试气点火60天,累计产气30.9万立方米,平均日产5151立方米,甲烷含量最高达99.5%。第二轮试采为期近一个月,平均每天采气2.87万方,合计开采量高达86万方,再次刷新记录。第二轮开采实验创下了两项世界纪录。 , u8 g3 _; Y- X" @% ` B/ J, {& c

1 _& [9 _! i1 n: R( }& i8 K+ @1 S

展望未来,南海的油气资源开发趋势如何?万志峰认为,在南海的深水油气开发方面,随着技术进步、装备水平的提升,我国将向更远、更深、更难的方向开发;他也坚信,随着海洋科学和技术领域的继续突破,未来会涌现更多的国之重器,助力我国突破“卡脖子”技术、开发海洋资源、维护海洋权益。 3 o3 L; k: \9 S1 u+ x% x. c$ y* \

要更精准、科学、高效、和谐地开发和利用海洋资源,我们需要更了解海洋,那么海洋科考就显得尤其重要。科学家出海进行科学考察到底要做些什么?科考船上又有哪些先进设备来提供对科研工作的支撑呢?一同来听听中山大学大气科学学院教授杨清华,中山大学海洋工程与技术学院副院长、极地研究中心副主任谢鹏在“中山大学”号上的介绍。 7 r& n9 ~* u- J+ @$ e

2 # F. O8 F D: Y: h. K: S6 i8 ^5 [

Part.2

0 q( @7 V, F6 U- a+ y/ o 海洋科考中的海洋气象观测

' ]+ R/ Q, i2 V8 f' r+ @ 提到出海远航,人们可能会想到“风云变幻无常”。但如今,科学技术的发展为科考船装上了“千里眼”和“顺风耳”,它们可以在船舶劈波斩浪、挺进蔚蓝海域的过程中,实现气象观测和分析,为科考提供数据和安全支撑。杨清华介绍,风向、温度、湿度、气压、能见度等数据对航海都非常重要。对科学考察研究来说,这些是基础参数。

0 _1 j" ]- @/ O! Q* ]

7 A* h8 C& z9 L& Q- t W+ O

▲ 主讲嘉宾杨清华

\* V* [# I8 S$ L. c 在科学桅观测平台,杨清华为大家介绍了“中山大学”号上的海气通量观测系统。“整个观测系统是我们自己的设计,可以通过排除其它气流的干扰,测量真正的海洋表面,也就是海洋下界面跟大气的交换。”杨清华指出,海气通量指的是海洋大气之间的通量交换,简单一点说既包含能量的交换,也包含物质的交换。海气通量观测系统可以测量辐射、高频观测温度和湿度的变化、计算出湍流通量。 ! x5 e1 g7 q# ?$ V Q2 B

收集完所有的数据后,它们可以用作哪些方面的分析用途?对科研工作又有怎样的帮助呢?杨清华介绍,其实在陆地上这样的观测系统是很多的,森林里、草地上、城市里,都有许多这样的通量观测系统,可以观察大气跟陆地表面发生了怎样的能量物质交换,但我们对海洋的观测却非常局限。

+ d) q/ i$ w) R 因此,科考船是一个非常重要的平台,基于有限的科考船航次,把通量记录下来,这个数据就很好地反映了海洋跟大气之间发生了怎样的相互作用。通过这样的通量观测系统,我们就知道到底这个能量的传递是从大气到海洋,还是从海洋到大气。当有了更多科学数据的累积,我们才能够更好地对海洋气象的天气、地球的气候变化作出预报预测,提升对台风、强降水等气象预报的准确率。

" B% f7 A1 L: r( y

. P) {: `! q: B; D) y* E9 ]

杨清华提到,有个说法称人们对深海的了解还比不上对月球表面的了解程度。他认为海洋占到地球表面的近70.8%,海洋科学是个非常大的研究领域,并不是一两个学科就可以研究透彻的,蔚蓝的海域还有许多未知值得我们去探索, 需要大家一同努力,实现我国的海洋强国梦。 ( ?0 }5 ~' P" K$ I r9 L4 s J5 f

3 ; S: F7 E3 B9 ^5 P' M

Part.3 : t9 i: t7 j/ g4 P3 z" |9 }7 ^6 X, x

海洋科考中的关键核心设备 ; h( T6 C. ^% R ]/ I# y1 P- S# g

近年来,我国全力推进海洋强国建设,而关键设备的自主创新和研发,是建设海洋强国的重要支点。谢鹏认为,载人深潜方面的“蛟龙号”、“深海勇士”号、“奋斗者”号等,它们都是我国进行海洋科学考察和海洋工程装备研制方面取得杰出成就的代表。这些先进的设备为我们更好地探索这片蓝色海域提供了有力支撑。 3 r8 U5 p& C7 K3 ^# I6 r1 N

. `5 g6 @4 o8 |0 ?# V' x/ S& q* w3 n+ n ▲ 主讲嘉宾谢鹏

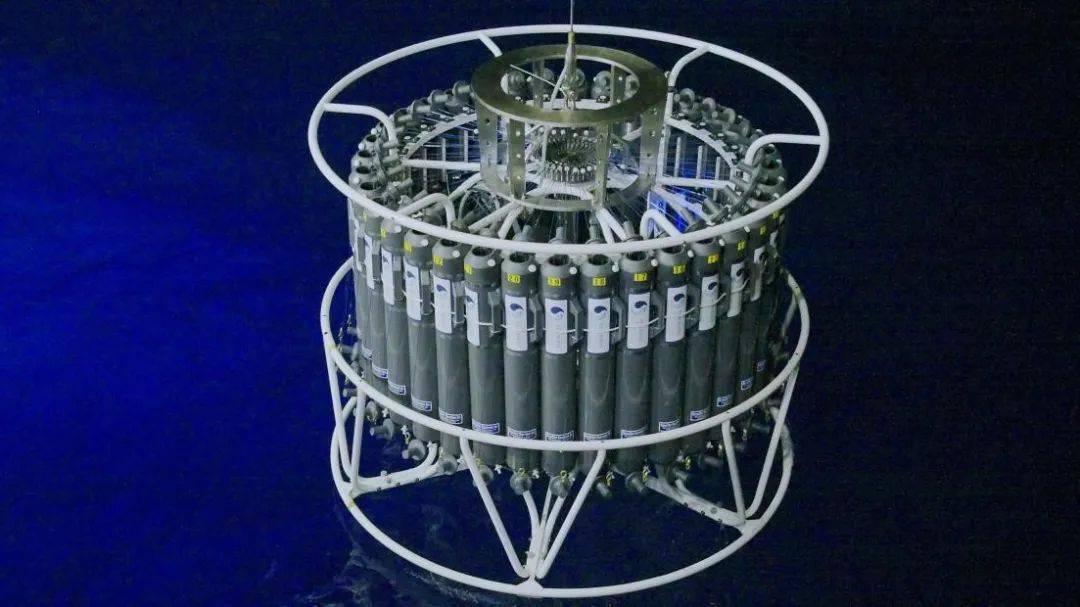

& i/ P: l/ _. ]+ h 谈及“中山大学”号上的关键设备,谢鹏介绍到,“中山大学”号有7台绞车,其中2台CTD绞车是专门用于下放CTD设备(温盐深剖面测量系统)的。其中有一台最深可以把设备下放到12000米深度。12000米是一个什么概念呢?哪怕是在地球上已知的最深的海域——马里亚纳海沟,这个绞车都可以将科考设备放下去,这意味着它能支撑我们在全球任何深度的海域进行科考作业。那CTD(温盐深剖面测量系统)有何作用呢?顾名思义,它主要是用于测量不同深度、不同时间里海水的温度和盐度的变化情况。因为在海洋里,不同的海域、不同的时间就意味着时空的变化,海水中的温度和盐度肯定是不一样的。海水温度和盐度的变化,是进行海水及物理海洋学分析的基础数据,也是海洋观测当中必须要收集的数据。

* u: z1 H. A! Y) ?

6 B- F% J; V- M6 ]

▲ CTD(温盐深剖面测量系统)

( H; @* H: n; p8 V 对海洋科考中经常使用的探测设备,谢鹏如数家珍:“‘中山大学’号上有一台探测设备名为‘深海电视抓斗’,它较为先进,可以在6000米的水深工作,从深海的海床上抓取一些深海沉积物、深海的土壤。”相比于传统的抓斗,它具备了电视功能,能通过配备的高清摄像头选择要抓取的样本,同时它具备在五十米范围内进行移动的能力,为海洋地质学家进行深海取样提供了帮助。取回来的地质样品,可以帮助科研人员分析和获取海床上特定区域范围内的地质活动资料。 6 l/ t* T+ M, | _4 U

" o0 v2 B% s. Z' g 展望未来的海洋科考探索,谢鹏坚信,它会朝着更加先进的技术方向发展,前景是非常美好的。比如从海洋探测装备上,可能会趋向于智能化、无人化发展,智能无人母船“珠海云”就是最近的研究成果。作为一艘无人的科考船,它上面可以放置许多无人艇、水下机器人等无人设备,组成一个海洋科考设备的无人编队。谢鹏认为,未来新型的海洋科考、海洋装备研制和海洋科学的重大发现等,一定是互相成就、相辅相成的。

. y8 A# F% N3 v6 K+ K' \ 来源:广州市科协 9 E+ @& e2 M" R6 L" ], f1 Y' Y

往期推荐

) `% F) W9 B1 |2 F2 Q* Q: g; J 广州科普大讲坛丨从“芯”出发,追求更智慧的城市生活 $ h* s! w& _4 M* r2 o

广州科普大讲坛丨叶思宇院士主讲《绿色低碳,美丽家园》

. ^* z1 P7 |: x 广州科普大讲坛 | 疫情防控,科学担当

& P* j* E+ j8 m! k 广州科普大讲坛 | 聚焦“碳达峰”“碳中和”背后的绿色工业革命

$ D- ]: N2 Y) S5 C 广州科普大讲坛:听罗锡文院士讲述无人农场背后的故事 6 l0 |' G2 _' g2 c3 B$ Y @

广州科普大讲坛:走进脑科学——自然科学的“终极疆域” 返回搜狐,查看更多

# \% h( E) }6 w U* Q0 H, E

4 H. ^% L3 y: L2 h. w 责任编辑:

- H* P: b+ S9 ^- J; V" Y5 Y6 M- ~3 f# c" E

, ?, F" M5 E& D% Q( H {

5 v! A& @6 H: w# e6 [& d, B) p7 O2 i* \! G6 t# X6 B/ k4 L

|