|

3 w$ B$ l* j l) l

原标题:气候变暖是骗局?南大洋正疯狂吸碳,年吸碳量约比释放多5.3亿吨

" J* I$ ~; w6 V1 u0 i3 G. V; c5 ?# `5 ]7 D ~+ n

文|奇趣科普知识

9 k' j/ n! O0 R E! m NASA在《科学》杂志上发表的一篇论文称: f- R* Z% |7 ^% R. \( l! I

2009年-2018年,专家利用航空技术对大气中含碳量进行了三次监测,分析后发现,南大洋45°S以南的海域年碳净通量暴涨,夏季该区域低层上空的二氧化碳含量低于其它三季,冬季所释放的碳量更是少之又少。 ; ^, V* @. z `$ {$ v' o; X

( g* @! l( C% L* T' Q4 j2 n G% U 研究数据显示,该区域的吸碳量比释放的碳量高了0.53 petagrams,大约5.3亿吨,占海洋吸碳总量的40%,是一个天然的“碳汇”。 & l- w$ J. g$ I- t9 A, a% C

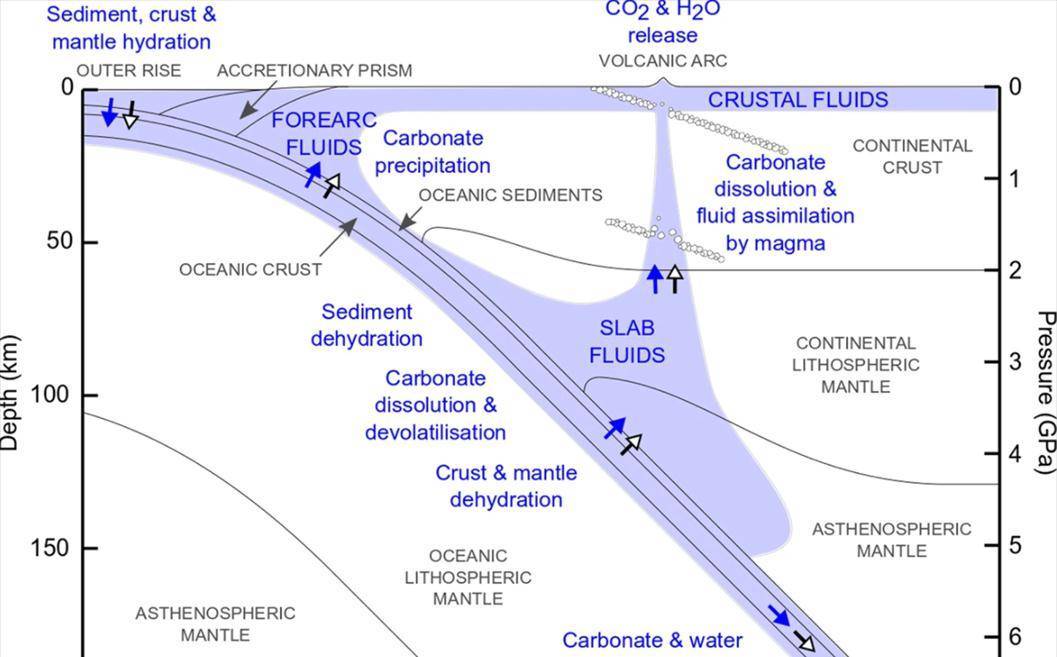

在此之前,剑桥大学和新加坡南洋理工大学的研究员发布在《自然通讯》中的研究表示:板块与板块之间的碰撞会造成“吞碳”现象。

) @; u6 m- c) k; R! \9 m

: \5 @& g$ R: K M% E/ e9 H7 ?

板块之间的活动会锁住二氧化碳,南大洋正在疯狂吸碳,地球难道在进行自我修复循环? 3 N9 M' q1 c! W$ U

二氧化碳是一种温室气体,有一个吸碳量如此巨大的“碳汇”,有人认为这会对温室效应起到明显的对冲作用。 9 x0 K$ u v) ^3 f

9 x8 a7 _. ^$ [& _0 F) G, }# ^

那么,世界只有四大洋,南大洋究竟是哪个区域?它为什么会疯狂吸收二氧化碳?未来气候究竟是变暖还是降温,气候变暖是骗局吗?

! D8 {. }! l* b* R 南大洋:世界第五大洋 8 }4 R2 n9 B8 {1 |

太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋是世界公认的“四大洋”,但在地球的最南端、南极洲的外围,存在着唯一一个完全环绕地球且被没有大陆分割的海洋。

" g. u* l2 { o) X5 t

% Q% |2 t0 q& F r0 y# l) v/ b

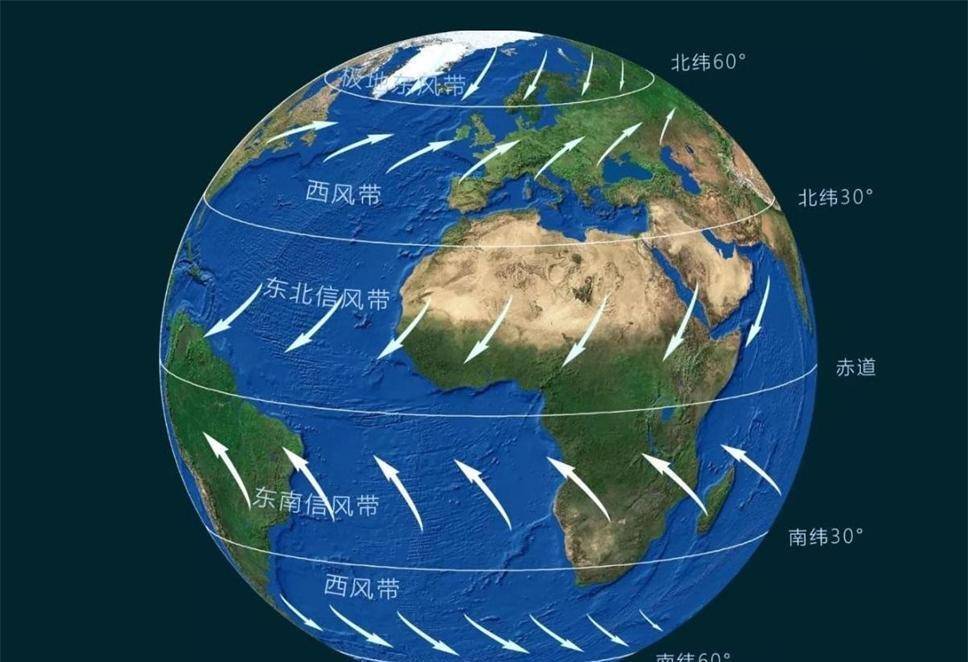

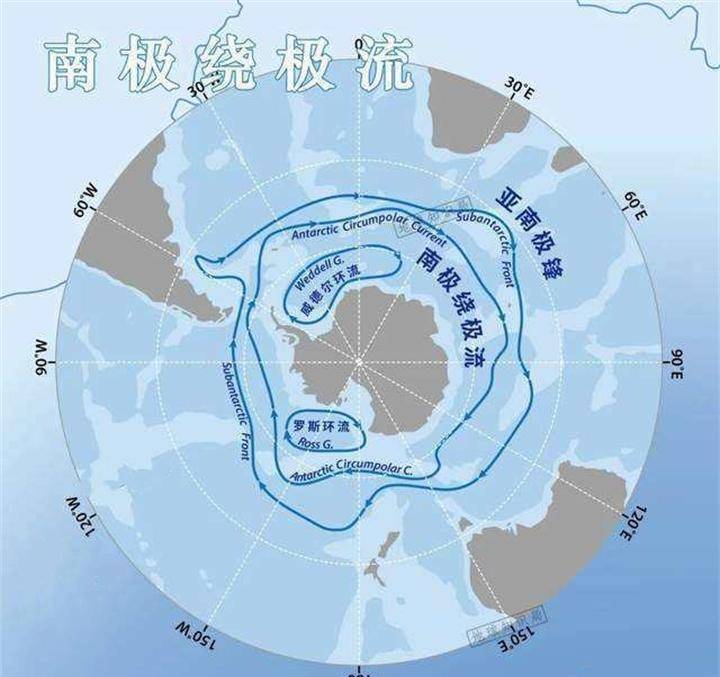

海洋研究发现,南极附近存在围绕南极洲自西向东流的洋流,在洋流边界和40°S附近形成了风力极强的“咆哮西风带”。 : `5 a9 R. C7 b' v. c; j

2000年,国际水文地理组织以洋流为划分依据,将“印度洋50°S以南、大西洋和太平洋55°S-62°S之间的海域”确立为一个新的独立大洋——南冰洋,2021年国家地理学会正式将南冰洋列为世界第五大洋。 % `# f' u/ l4 T3 o# k7 z" N. h! g, M

南冰洋,也叫南大洋,面积约为2032.7万平方公里,海水温度在-2℃——10℃,它不与任何大陆接壤,德雷克海峡是其中最狭窄的地方,宽约1000公里。 ( g& e* p% \" e1 K, D% D

1 ~. j8 ?5 o) w6 g 但是,很多人依旧坚持“四大洋”的说法,不承认南大洋作为世界第五大洋的地位,因为它的分界线不像其它大洋以大陆为划分依据明显,所以地图上没有南大洋的相关字样。 & Y9 T- N) x; S% [+ a, N1 d- h+ K

南大洋为什么会疯狂吸收二氧化碳? & _1 n, @# S$ M

南大洋之所以能吸碳,主要是周围湍急的洋流与强劲的西风带在海水辐合作用下形成了一个巨大的“漩涡”。 $ L$ ], Q, P( ?2 u% i5 e4 |

" Y$ a* ~. a& a- O+ P, N( v “咆哮西风带”与“闭合式洋流”: " E l$ W& }1 C2 V8 a9 {

在南极大陆冷空气和下沉风作用下,南大洋相当于一个“咆哮西风带”,又被称为“南极风暴区”。 3 G$ L$ C$ T4 w0 K3 q

南极环绕流是地球最强的海流,狂啸的西风肆意搅动再加上湍急的“闭合式”洋流,海面不断翻腾,一波又一波浪潮将空气中的二氧化碳不断卷入表层海水并往海水深处传送。 * D3 s+ O* ]) c) L" Q9 R

% N: X2 w! A) @3 Q

研究数据显示,南大洋表层海水中的碳含量占吸碳总量的9%,吸碳作用显著。 5 p4 \7 K7 o7 C2 @$ o. s3 A* H

海水辐合:

- j5 c( X7 ]; ]& g 南大洋下沉的冷水在海底向北流动,与其它四大洋往南流的暖水相撞并被取而代之,交汇处形成了南极辐合带并发生海水辐合现象。 4 u* U' h% m8 d+ M- f- E( B6 u

% v* |# U( E/ A& Y6 R

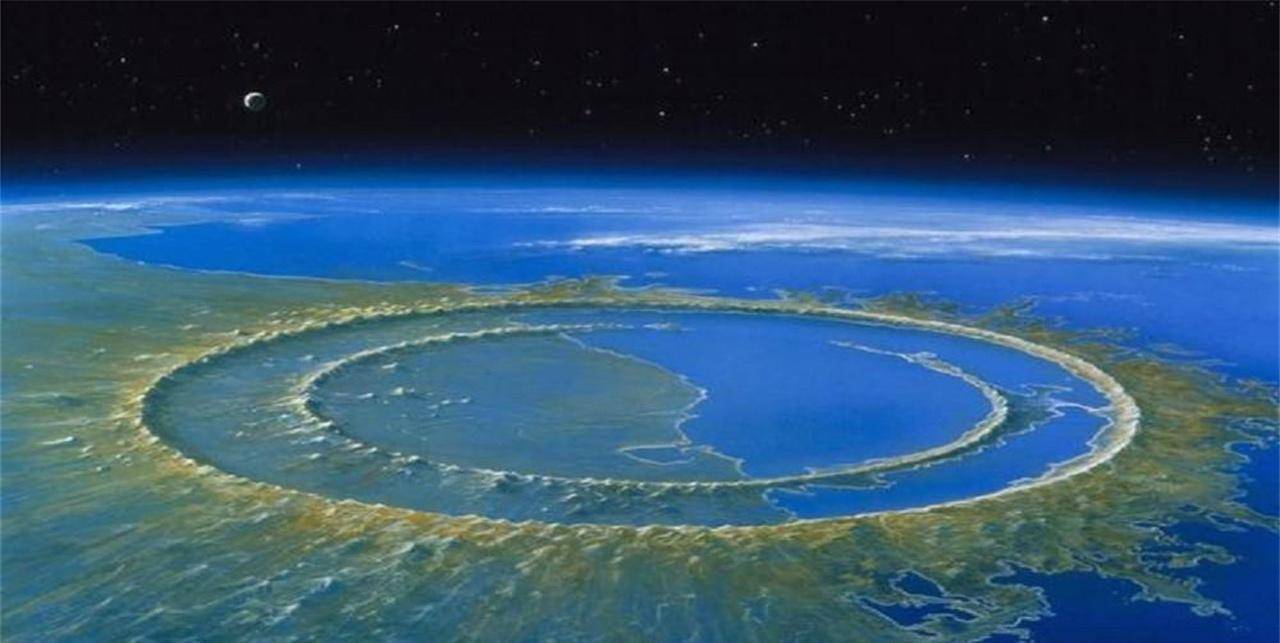

在海水符合作用下,南大洋海面形成了一个直径约10万米并逆时针旋转的漩涡,宛如一个巨型“漏斗”疯狂吸水。

# T, J- I7 x$ x: M2 v! C+ _9 w6 d& N 在漩涡以及洋流逆流的带动下,南大洋的海水在55°S附近下沉,所吸的二氧化碳下沉到1000米的深度后随着水流向北流动到达亚热带海域或赤道附近,亚热带海域中的浮游植物能够将水中的二氧化碳吸收并转化成氧气。

! B5 o0 _+ v- }/ P. y

& c# g* G; W5 o6 H; m 科学家认为,海水会释放二氧化碳,但最终都会自行吸收,还能吸收各类化石燃料和森林燃烧所产生二氧化碳的25%,南大洋占据总量的40%。

m: ~3 Q. f0 C( n 如此大体量的温室气体被吸入海洋中,是否说明气候变暖是个“骗局”?气候究竟会不会出现新的变化呢? Z8 K+ |4 L9 B7 G; w

0 C: \9 w1 @+ N2 {8 S' c- [- F 地球究竟要降温还是升温?气候变化是“骗局”吗?

4 O; _; R4 J ~" U4 b 关于气候变化,学界一直有分歧:

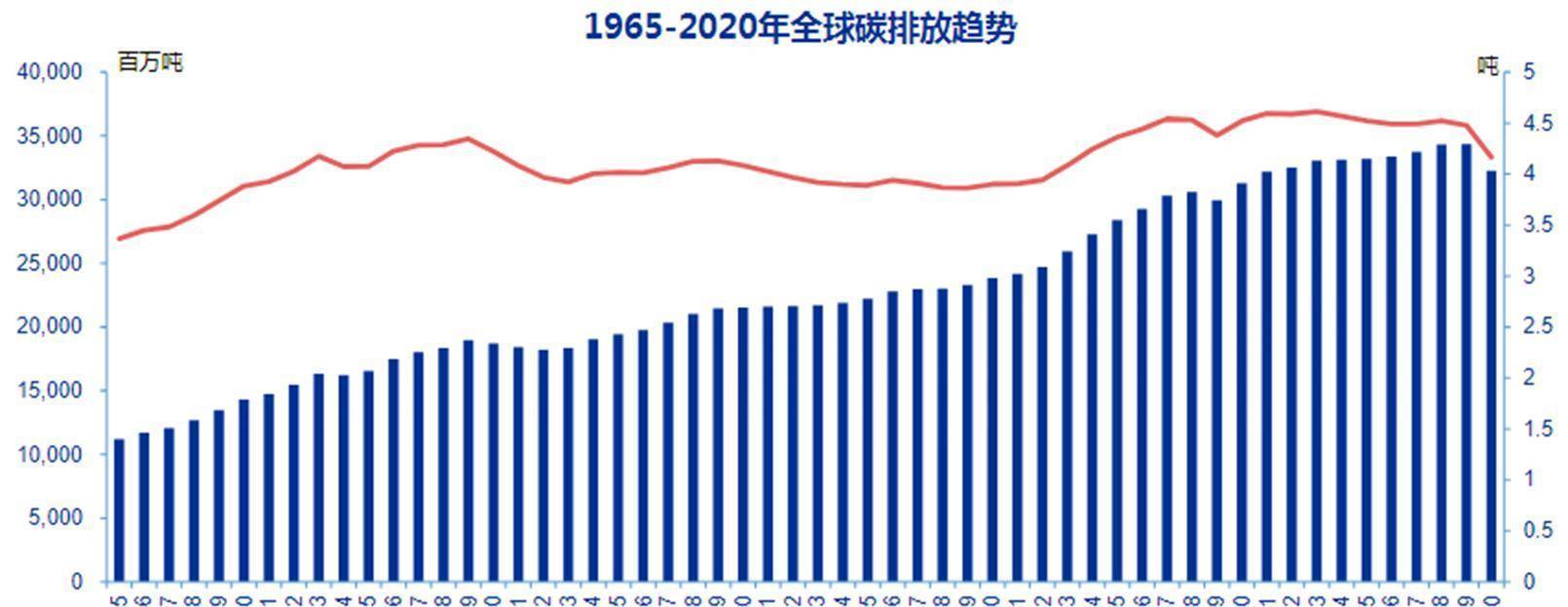

r7 A4 a% Q/ k- }5 v5 J* K/ P 变暖:工业发展造成二氧化碳等温室气体排放过多,气候变暖; - t$ i- S- m y( r4 B. W" L u

降温:小冰河时期即将来临,地球将会面临30年的大降温时期。

1 T4 i! o! k+ v( ? 南大洋吸碳虽然是一个好现象,但科学家依旧对气候问题忧心忡忡。

5 v. `0 I8 k. b k' s# ^) N! m6 \/ u

9 f7 P7 n) R# @# h

守恒定律:

5 F1 r/ T. G# j* l5 ]2 c+ d 从热量守恒来看,南大洋疯狂吸碳并不代表温室气体减少了,反而说明大气中的碳含量也在疯狂增长,碳的载体只是短时间内变成了海洋,最终都会循环重新回到大气。 9 J4 A2 l, K H8 D- o, X9 C) }! p4 L, n

9 K/ m* Y* v( S- f2 X

有研究显示,二氧化碳在南大洋下沉随着洋流向北,再被绿植吸收转化,大约需要1000年的时间。 % V, B; ^' [% n& t b

二氧化碳没有减少,循环转化的时间又长,所以,气候变暖仍是大趋势。

: h; }% F# ^; q

2 ]& p& n7 s; x! o 局部吸碳无法逆转整体碳排量超量的结果: 3 f6 {6 ^( s9 W4 i

南大洋只是地球一个极小的区域,它疯狂吸碳并不能改变其它区域“碳排量超负荷”的状态,无法逆转地球变暖的局面。

t3 K5 O" X& I: D! ?

8 J0 P, b4 l* ` 亚马逊雨林面积减少以及澳洲熊熊燃烧了几个月的大火,加上人类活动和工业生产的排放,空气中的碳含量越来越多,澳大利亚与南极洲之间的海洋吸碳能力在不断减弱。 4 h# Y. g$ X$ r$ Y/ \

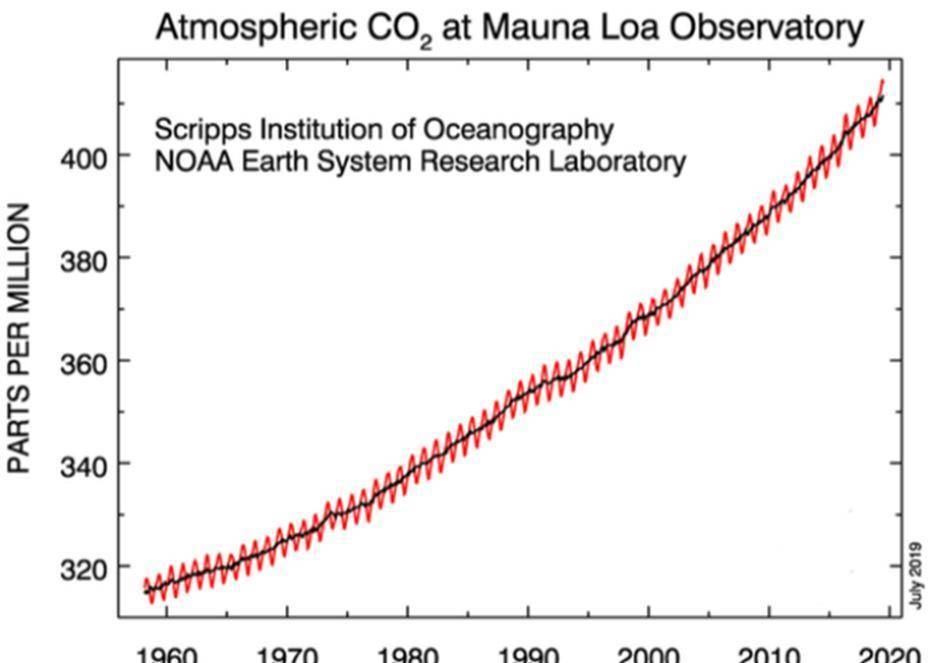

6 C- R- W: |! E6 {) L 2021年5月,全球二氧化碳浓度达到历史最高水平,地球整体的气温走向并不乐观。 5 e5 Q) y7 ]8 z' u. a

" b+ k( y- w7 r l+ E. D

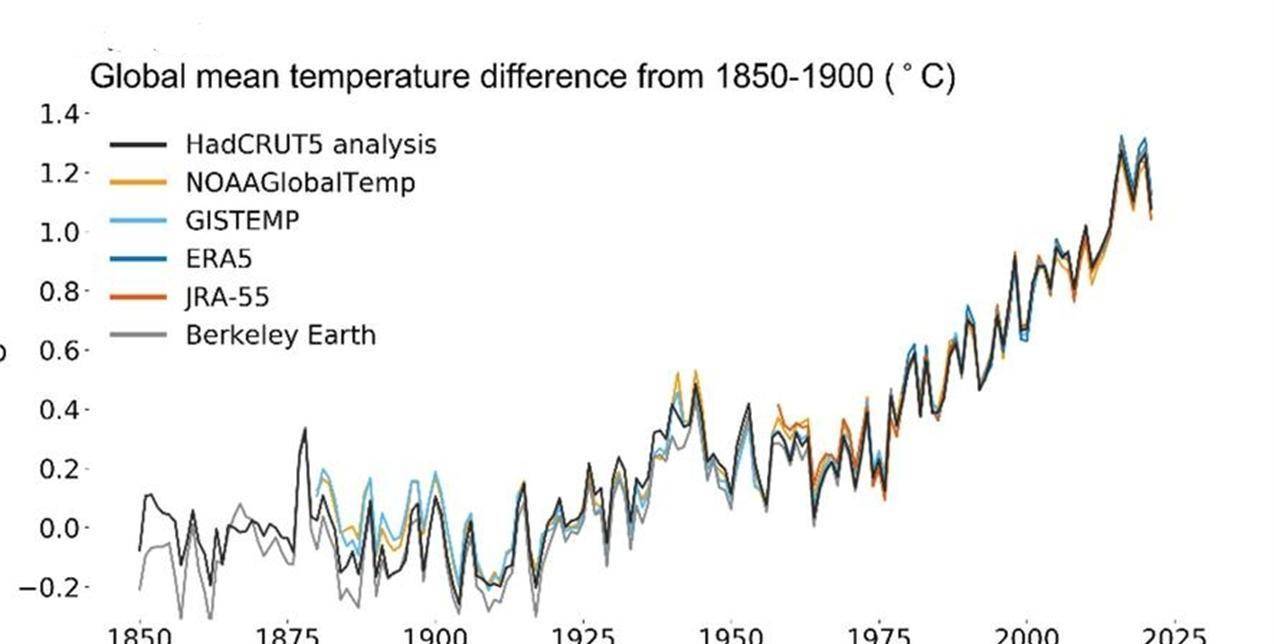

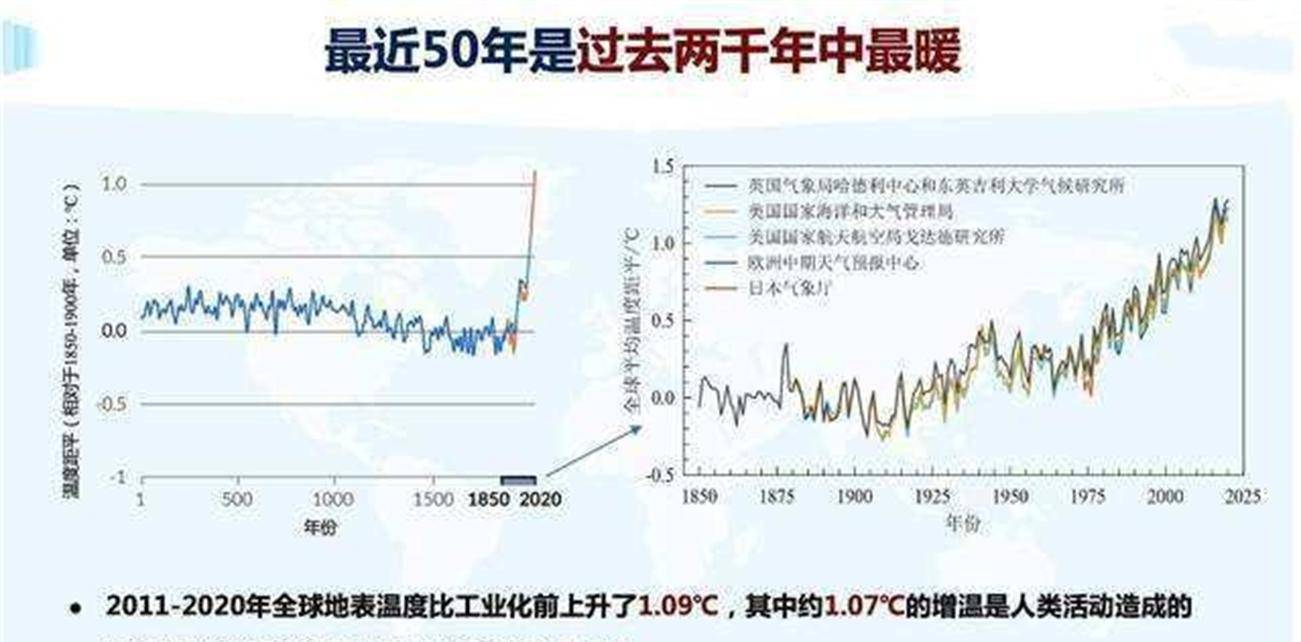

全球气温仍在不断上升: , m0 O, |; n _* _: n$ C* w

数据显示,仅2021年全球温度比1850至1900年高出约1.09℃,科威特等地区最高达到70℃,一些极寒区域夏季气温高达38℃。

) \7 r5 [5 E, `# c6 l: b

) i0 c0 t; J9 D$ A* h: b. T ?

《中国气候变化蓝皮书(2022》显示,我国2021年的平均比往年高出1℃,各种气象灾害频发,气候变化越来越严峻。 & ]4 y: F. L; A

《中国版柳叶刀倒计时人群健康与气候变化报告(2021)》显示,2000-2019年,在全球气候变化背景下,我国洪水发生次数大幅增长。

* V8 i$ D$ N2 q5 Y

! U$ R$ n9 T! F1 @! [# Q

蔡文佳表示:如果不及时采取应对措施,全球百年一遇的大洪水期会加速来临,我国或许会首当其冲,受灾害影响最大

3 Z/ x* j" K S 事实上,人类所有的恶行的后果和负能量,海洋承担了90%以上,这些经过循环,终将应验在人身上,比如海水污染、出现塑料、海平面上升等等,这些都会造成大型的、异常的气象灾害。

4 s7 e; V. ^9 d& E" O' w4 W* |5 x5 u- X' D4 X0 S" q* A

人类对气候变化非常重视,各国积极履行大国责任,成功将全球温升控制在1.5℃范围内,但气候变化对人类的威胁在未来数十年的时间内只会增多,极端天气也会越来越多。

% z8 y" C3 p9 |1 q; R. g, ]3 `& d1 s/ m9 X+ H7 k( j

南大洋吸碳量很多,看起来似乎能够缓解全球变暖的趋势,但这只是一种“假象”,背后蕴藏着更深的危机,气候变暖或许并非骗局,节能减排仍任重道远。 1 c, p" n& u" e1 d# s4 T$ j

——————THE END——————

5 _) a P s7 [( l* m (本文图片源于网络,如有侵权请联系删除)返回搜狐,查看更多 ' p1 j/ ?! C0 S! q; e

/ \: N4 \& q8 L% C( f `9 m0 V2 ? 责任编辑:

) p U+ q+ r# ]9 `# g8 F1 F( c

' r2 m$ J- l9 d: [. c0 w3 P

* Q, }$ j. ]# [4 H2 `3 q" F2 ^, `1 T7 t3 |

; P8 h0 X- S& m' r, U

|