, m7 Y, ]& I. p$ R+ h: G

, m7 Y, ]& I. p$ R+ h: G 国内外海洋科技研究现状及热点分析1 C8 v8 D9 ]3 |" P7 X

为了解国内外海洋科技的研究现状及热点,找出国内外海洋科技研究的差距所在,广东海洋大学管理学院杜军等研究人员以美国科学网的核心合集数据库和中国知网数据库收录的1992—2018 年相关核心文献6 117 篇作为数据基础,运用CiteSpace 可视化软件分析发文趋势、研究热点等。

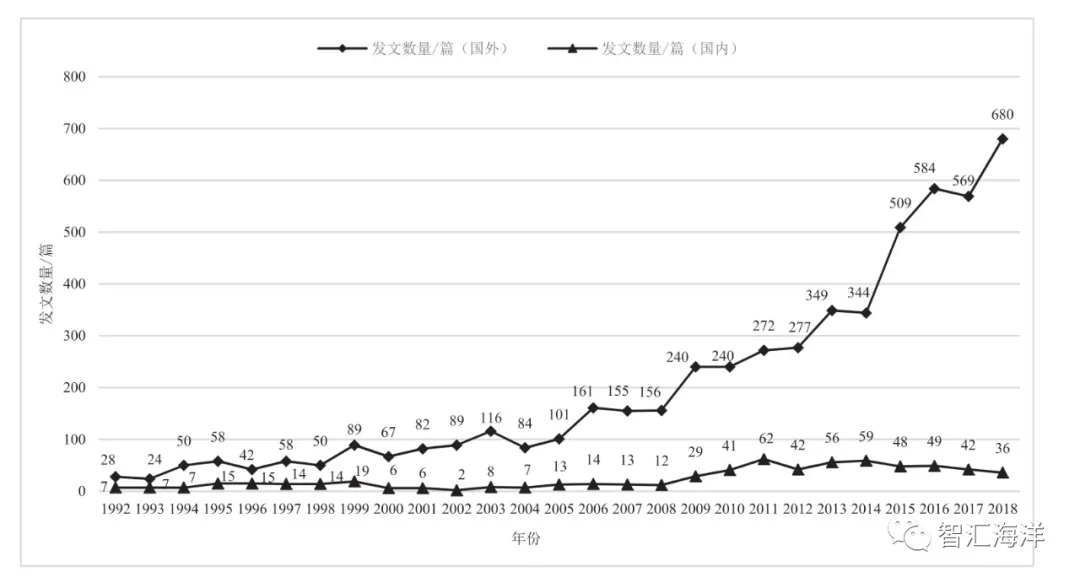

; T" X; v, J+ W4 ~ 发文量分析:国外对海洋科技的研究早于国内,最早的是1919 年Foppl对“旧德国”的海洋技术进行的研究;而国内关于海洋科技的文献最早出现在1992 年。2000年以前,国内外对海洋科技的关注度还比较低,海洋科技研究处于起步阶段;随后中国关于海洋科技的研究有所增加。2007—2014 年,国内外关于海洋科技的研究迎来了发展的春天,尤其是国外的发展非常迅速,发文量整体呈现快速增长。2014 年之后,国内外关于海洋科技研究的发展有了明显反差,国外的文献保持迅猛增长,海洋科技持续成为国外研究的热点;而国内的研究却进入了常态化发展,国家有关海洋政策法规在逐步完善,总体来看相关文献总量在不断增加,但是数量相对还是较少。

( x* G2 m2 I1 s1 X, P. W& V

' H1 n) T8 r6 C( v8 t

图1 国内外海洋科技领域文献量的年度分布

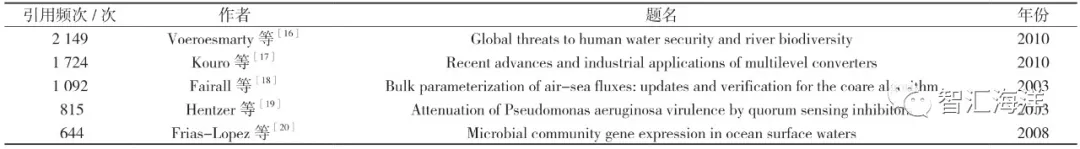

: I& U4 e: D) l5 R& i( t( @ 高被引文献分析:(1)从被引频次分析,外文样本中被引频次排名前5 位文献的引用频次共计6 424 次,然而中文样本中被引频次排名前5 位文献的引用频次共计530 次,不论是单篇文献被引频次还是排名前5 位文献共计被引频次,国内均远远落后于国外,这表明国内有关海洋科技研究的影响力相对较弱,这与文献质量有一定的关系;(2)从高被引文献发表时间分析,外文样本文献发表的时间略早于国内,这表明国内有关海洋科技的研究起步晚于国外;(3)从研究内容分析,国外研究偏重应用研究,主要解决船舶、医学、水安全等方面的问题,而国内偏重理论研究,主要对海洋意识、海洋战略性新兴产业、海权等进行研究,国内在应用研究方面有待加强。- U$ n4 |! g: p! j

表1 外文样本中高被引文献统计(前5位)

5 J0 w& w7 v- \: L) E; Q

! h ?3 T( b3 M; n1 }; v( e 表2 国内样本中高被引文献统计(前5位)

, `; A: o8 A" @) e h9 B

* V; f+ n) ^8 P" v) R

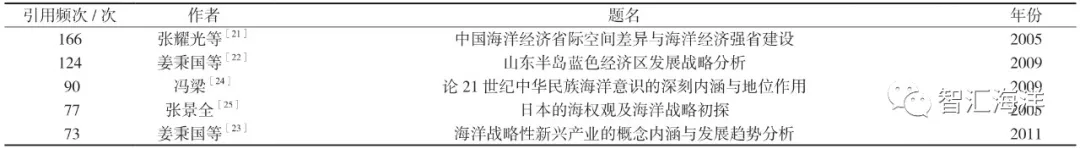

国内外海洋科技研究热点分析:在外文样本中,关键词共现频次最高的是“技术(technology)”,共现频次高达293次。其他共现频次较高的关键词有“系统(system)”“海洋(marine)”“模型(model)”“基因表达(gene expression)”“海洋科技(marine technology)”等,反映着国外海洋科技研究的热点。: G8 `7 r2 \1 G. m

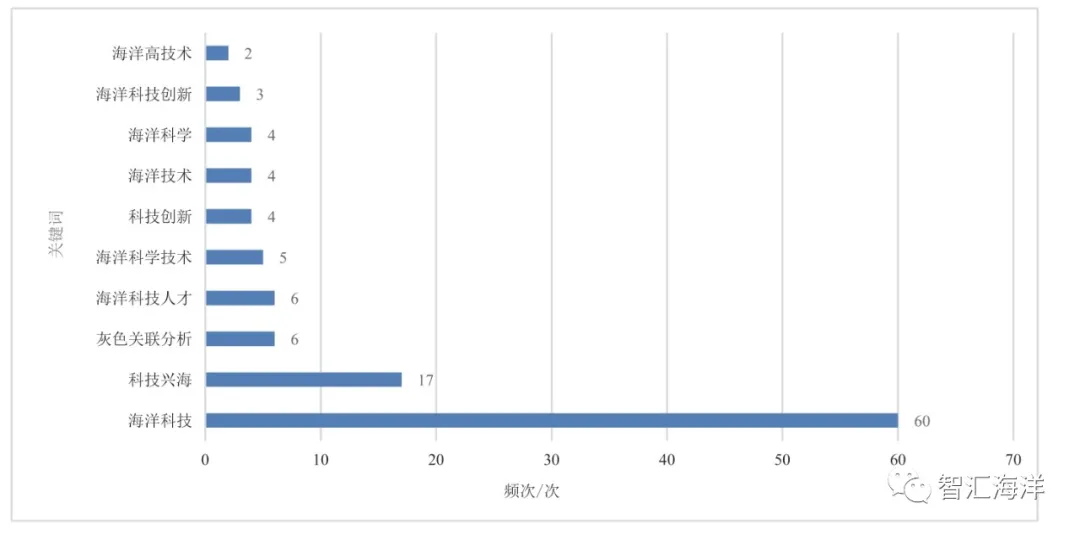

在中文样本中,“海洋科技”是共现频次最高的关键词,其他共现频次高于4 的关键词还有“科技兴海”“灰色关联分析”“海洋科技人才”和“海洋科学技术”,即共现频次最高的两个关键词分别是“海洋科技”“科技兴海”。在国家的大力支持下,海洋科技推动着国内海洋经济快速发展,海洋科技、科技兴海、灰色关联分析等成为国内海洋科技研究的热点。5 M3 `2 U* L u9 Q* v0 S

0 y$ y6 t" m2 k8 V P9 M7 g

图2 外文样本的高频关键词统计(频次>1)/ O) W; G9 P- R+ c& K, [ c! _

. _' n5 A4 R, ~8 S: p8 i& l8 I8 e, f 图3 中文样本的高频关键词统计(频次>1)

" g! _8 {3 _$ Y+ |1 f' f, E 相关研究成果发表于《科技管理研究》2020年第10期。

, C* I" \' O) K# I( z8 m; q 参考文献:杜军, 寇佳丽, 鄢波等. 基于CiteSpace 的国内外海洋科技研究现状及热点分析[J]. 科技管理研究, 2020, 40(10):48-55.

. c6 ~+ X/ G* J5 i4 c$ `7 o

: }% h$ m& n% p0 m; U) F5 Z( I1 N h

国内外海洋共享应用平台现状分析$ r1 D$ D! i, i+ A$ ~6 V+ a- ~% b

欧美等发达国家很早就认识到海洋科学数据共享服务平台的重要性,整合各种资源,投入大量人力物力建设具有国际影响力的海洋数据共享服务或应用平台。: _. l) [$ ?3 e# T7 ?

欧盟2009年启动实施的My Ocean计划,专门建立了6个专题数据中心(Thematic Assembly Centres),分别负责海平面、水色、海表温度、海冰与风场和原位观测的收集、处理和分发共享任务。

* w8 J+ g0 m+ b5 W/ s6 T" g 加拿大于2007年创建了海底观测网(Ocean Networks Canada,ONC),包括海王星(NEPTUNE)和金星(VENUS)两个海底观测网络。该观测网集成了多学科的观测平台,并为此在维多利亚大学建立了一个数据中心,来负责整个海底观测网的传感器遥控、数据接收、处理和信息共享服务。

5 U; m3 Y4 b( f( K) a" g0 }* a. f7 y/ j 2006年10月,美国正式启动实施IOOS项目,包含五大湖、近岸和大洋三大部分,由11个区域子系统组成,17个联邦机构参与其中,观测核心变量有34个,涉及的专业包括物理、生物地球化学、生物和生态系统等。IOOS使用3年时间(2007—2010年)建立了数据整合框架(Data Integration Framework,DIF),制定了多种有关数据管理和质量控制方法的规范和标准,建成了综合多种观测平台和学科的数据共享应用平台(包括基于互联网的人-机交互平台、工具,以及基于手机操作系统的App),是当前最为成功的智慧海洋国际共享综合应用平台。9 F. D3 ~: M. E, {

2000年启动实施的全球Argo计划是当前最为成功的全球海洋观测系统,由30余个国家和地区参与建设和维护。早在Argo计划实施之初,就初步建立了一套完整的数据流,9个主要国家建立了国家Argo资料中心,负责本国布放的所有Argo剖面浮标观测数据的接收、处理和分发交换,这些数据会在尽可能短的时间内提交至两个全球Argo资料中心(位于美国和法国)。Argo计划还专门成立了一个数据管理小组,来负责制定和更新Argo数据的存储格式、生物地球化学要素的计算方法和质量控制方法等规范,确保Argo数据的规范性及高质量,是当前数据管理和质量控制方面做得比较好的一个共享服务平台,但有关Argo数据的人-机交互平台开发则要比加拿大ONC和美国IOOS落后。

) y' t7 u6 {, z' d1 X6 t9 w- ^* \ 除了Argo数据中心,JCOMMOPS专门成立了国际Argo信息中心(Argo Information Center,AIC),主要负责整个Argo观测网的运行监测,提供每个浮标的元数据信息、漂移位置、观测剖面数量、数据质量等相关信息查询服务,但并不提供浮标的具体观测数据。此外,JCOMMOPS还为全球海洋观测系统(Global Ocean Observing System,GOOS)建立了一个庞大的数据监测系统,负责监测不同子系统中每个平台的运行情况,这些子系统主要包括Argo、DBCP(DataBuoy Cooperatio Panel,DBCP)、OceanSITES、GO-SHIP和SOT(Ship Observation Team,SOT)等,而这些平台的观测数据则还是由各自子系统来负责接收和处理。) F0 ~( Z2 Z) t

国内针对海洋大数据的共享应用平台的建设大多还处于概念或探索阶段,真正进入业务化运行的并不多见。 w G( k+ n( {8 [9 q- w

2018年,由国家海洋信息中心牵头建设的国家海洋科学数据共享服务平台(http://mds.nmdis.org.cn)正式上线发布,内容涵盖海洋实测数据、分析预报产品和专题信息产品等,数据总量达2.3 TB,是我国目前最为全面的一个海洋数据共享服务平台],但其最大缺点是大部分数据无法进行实时更新。

+ b! R( P8 @# G0 }1 Y 另外,像中国科学院海洋研究所、中国科学院南海海洋研究所、中国极地研究中心等单位也建立了海洋数据中心,但其提供的数据共享服务仍有很大的局限性。+ {/ v* _$ W* G" u0 O+ F. X

自然资源部第二海洋研究所下属的中国Argo实时资料中心(http://www.argo.org.cn)是国际Argo认可的9个国家资料中心之一,虽然其业务范围仅限于Argo观测数据,但其建立的整套数据接收、处理和分发系统已完全实现业务化运行,符合国际Argo的要求。7 q+ ~- s! C/ c1 a" \8 r1 |$ P$ R& V

同济大学于2017年开始在东海和南海建设海底科学观测网,该观测网将集成水文、生态和地质等多学科观测平台,观测数据通过海底光缆传输到岸基站,该观测网建设目前只处于起步阶段,针对观测网的数据共享应用平台还处于摸索阶段。

/ w( A( {5 X' U 2018年,由青岛海洋科技与技术国家实验室牵头,正式启动建设智慧海洋大数据共享支撑平台,该平台拟由一个总平台和若干子平台组成。+ J4 t" W0 S, z# y

参考文献:孙朝辉, 李兆钦, 刘增宏. 智慧海洋国际共享应用平台发展趋势及其对策建议[J]. 海洋开发与管理, 2020, 37(1):3-9.0 Y" O: d0 O" ~6 ]2 t0 Q

) U- Q- i- S$ t$ p# o+ W7 t 图 海南东寨港红树林国家自然保护区/东方IC

2 D& w. g8 R; }* I8 A 红树林及其生态功能% G9 |9 ?" b2 ?: O( M$ d

红树林与海洋生态有着密切的关系。红树林素有“海岸卫士”“海洋绿肺”等美誉,是生长在热带、亚热带海岸潮间带,由红树植物为主体形成的常绿乔木、灌木组成的湿地生态系统。作为海岸植被,其在净化海水、防风抗浪、吸碳减排、维护生物多样性等方面有着极其重要的功能,也是大量濒危珍稀水禽重要的栖息场所以及鱼虾蟹贝类等海洋生物的繁衍场所。

( q* k1 K' r$ k0 X 红树林为适应海岸潮间带的环境,形成了独特的形态结构和生理特性,其中最明显的是以“胎生”的方式进行繁殖,它的种子在尚未离开树木果实时就开始萌芽,生长成绿色的棒状坯轴,悬挂于果实下方,下端粗重,上端尖轻,待其成熟之后便脱离母体,或坠入滩泥、海水之中,或随波逐流到远方,在几个小时内就可以生根。红树的叶子较厚,表面有光泽,表皮组织有较厚的角质膜,气孔通常藏在表皮之下且有短紧的茸毛。为了避免海水进入,叶子里还有储水和泌盐腺体组织,可以将进入叶内的多余盐分排出。红树根系发达,有支柱根、板状根、呼吸根等不同根系,其中支柱根最为重要,其从树干或枝干部分呈放射状长出,向下深入泥土之中,形成一个固定的支架,保证树木在海浪中不折断。因其长期生活在缺氧的环境中,红树的通气组织发达,这是其适应环境形成的特殊能力,并由此形成了特殊的红树林景观。

: v/ i0 Q( @. `& E4 t g! d9 \ 红树林作为重要的海洋湿地类型之一,已被列入拉姆萨尔湿地分类系统及中国湿地资源调查分类系统。红树林湿地对保护海洋生态发挥着极其重要的作用,主要包括以下几点。* {- a2 {$ _+ X- z+ e

(1)维护生物多样性功能。红树林湿地系统在维护海岸带水生生物多样性方面发挥了无可替代的作用。与其他的生态系统相比较,红树林湿地系统的生物种类较多,是海岸带生态系统物种最丰富的区域。当前,全球红树林湿地中红树植物约70余种,中国有27种。红树林湿地生态系统通常具有物质循环周期短、能量流动速度快等特征,能够为各类海岸带生物生存提供物质空间,是藻类、浮游生物、底栖生物、昆虫、哺乳动物、爬行动物繁衍的天堂。同时,红树林湿地也是海洋鸟类理想的栖息地和中转站,特别是对于候鸟而言,红树林湿地广阔的滩涂、丰富的底栖生物,为候鸟中转歇脚觅食、恢复体力提供了良好的保障。1 |% ~! \, m/ M) u* [

(2)具有消浪护岸功能。暴风浪是海岸及堤防遭到冲击的主要因素,红树林是一道抵抗海浪的防护墙。红树根系发达,有着纵横交错的根系网络,它牢牢扎根于滩涂,在海岸边形成了一道严密的栅栏,能够减小海浪的流速,从而起到消浪防风的作用。研究表明,当红树林覆盖度大于40%及林带宽度在100米以上时,其能够消除85%的海浪,能够将10级大风刮起的巨浪化为平波,有效保护海堤免于冲击,减少海岸沿线区域的经济损失。

1 j- `7 b4 r% k (3)具备促淤造陆功能。红树林可以通过根系聚集碎屑的方式来促进土壤沉积物形成。红树林滩涂淤积的速度是一般滩涂的2~3倍,能够有效聚集半径小于0.01毫米的碎屑,并能够使自身的枯枝落叶也参与沉积。因此,红树林可以推进滩涂增高并不断向海中间延伸,进而扩大海滩的面积以及抬高海滩的高度,对保护海堤起到较好的作用。红树通过胎生产生幼苗,其从母树上脱落,在红树林带的前缘定植生长、成熟,然后再胎生再定植生长、成熟,如此周而复始,红树的根系不断向海中延伸,滩涂面积不断增加和抬高,使得原来的林区土壤变得干燥,土质变淡,最终成为陆地。红树林具备这一“沧海变桑田”的造陆功能,从而能够抵御全球变暖带来的海平面上升以及海水倒灌侵蚀陆地的问题。$ M& d) U4 k# B9 d+ K% s

(4)红树林还能够净化大气和海水。红树植物和其他的绿色植物一样,是二氧化碳的消耗者和氧气的释放者。红树林是常绿的阔叶林,每公顷的阔叶林在生长季节可以消耗二氧化碳1 000千克,释放氧气730千克。另外,红树林淤泥下的硫化氢含量较高,滩涂中大量的厌氧菌在光照的条件下利用硫化氢作为还原剂,从而将二氧化碳还原为有机物,而陆地上的森林并无这样的能力。红树林还能够通过多种方式将重金属污染物固定在滩涂沉积物当中,进而能够起到净化海湾河口的功能。此外,被红树植物所吸收的重金属主要分布于其根茎等部位,这些部位通常不易被海洋生物啃食,从而保证了其固定的重金属污染物无法通过食物链转移。有部分红树植物如木榄、老鼠簕等的幼苗还能够大量集聚放射性物质,从而有效减少放射性物质对海洋生态造成的污染。$ V% U; X6 R$ _# K! _* ~; g+ X

参考文献:花冬进. 红树林的保护与海洋生态[J]. 生态经济, 2020, (9):9-12.智汇海洋定位于中国海洋智库核心媒体,整合推送海洋资讯、传播海洋学术成果。免责声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本公众号观点或证实其内容的真实性;版权归原作者和媒体所有;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本公众号注明的“来源”,并自负版权等法律责任;如作者不希望被转载,请在公众号留言,确认后立即删除内容。批评是爱护,赞赏是鼓励!

0 p0 d t# {* ], K+ W

9 U5 R. W b, ]+ H1 R

5 K) F* e/ R7 A% ~

/ y1 v" S+ N! ]8 J y1 J; H* T

|