|

" u7 C2 t- o7 Y2 A

4 ~( n; ]: Z8 F7 t! Q6 r" i$ I* y/ _ 近日,记者从上海海洋大学获悉,该校海洋科学与生态环境学院常亮教授与合作者基于多源卫星平台的遥感探测技术,在北极大气边界层高度特性及其与海冰交互特征方面取得了重要研究进展。该研究成果在线发表在地球科学和遥感领域公认的国际顶级期刊——ieee transactions on geoscience and remote sensing(ieee tgrs)(最新影响因子8.2)。

: T% G# \1 h7 T K% |

. |6 P2 A3 u& B+ ?2 |' `$ K) Y: g

上海海洋大学为第一署名单位和唯一通讯单位,常亮教授为第一作者,海洋科学与生态环境学院冯贵平老师为通讯作者。

7 n3 O W, V9 o6 [. | m% N# s 大气边界层是北极大气-海洋-海冰耦合系统之间极为复杂的物质和能量交换区域,北极大气-海洋-海冰间的相互作用均在大气边界层内完成。精确探测北极大气边界层结构及获取物理参数特性,是建立北极大气边界层参数化方案的基础,有助于提高对北极气候变化的预测能力。针对北极天气条件和现场观测条件的限制,该论文创新性地引入了全球定位系统(gps)无线电掩星(radio occulatation)技术这一新型遥感手段开展了北极大气边界层高度(pblh)特性探测。通过与现场实测结果的比较,证实了gps无线电掩星技术能有效地开展北极大气边界层高度探测,并具有全天候、大范围和高精度的优点。

3 p* B) P+ U& B) R% w5 g( o

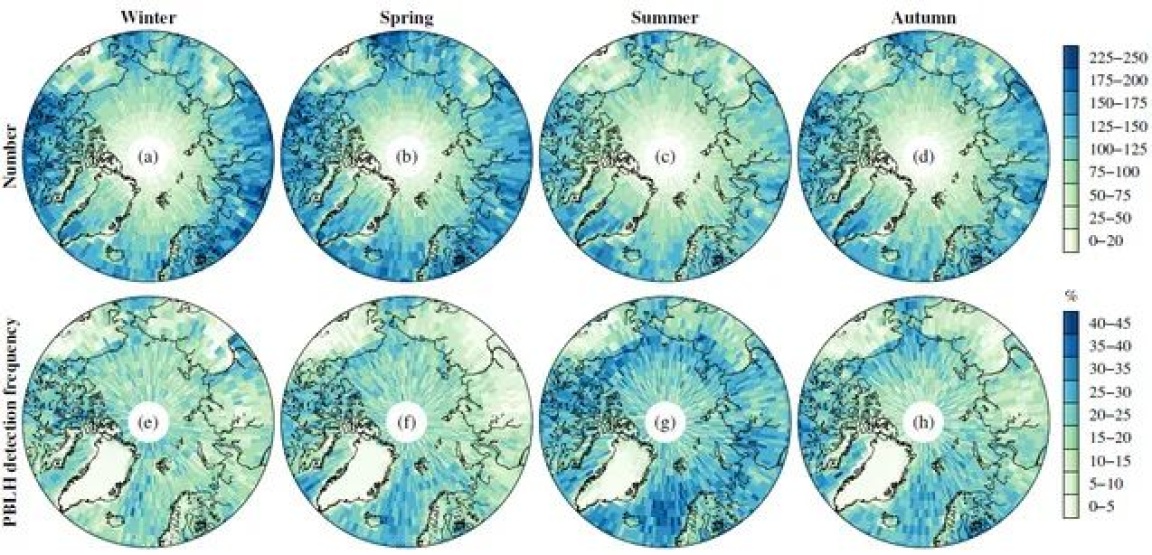

: N7 u' x# M% Y8 h3 f/ q 2006.12—2019.11期间各季节的到达北极地表500米以内的掩星观测数量的空间分布,以及对应pblh的探测频率的空间分布 A- s* z& N# U8 [! e' g" R" B

图片来源于《ieee地球科学与遥感学报》 0 j2 @. i. _ |% u3 a+ R

该研究进一步结合大气红外探测卫星(airs)获取的北极大气边界层内的地表气温(sat)、大气可降水汽含量(pwv)和云量(cf)等结果,进一步分析了北冰洋不同海冰状态下大气边界层高度与北极地表气象条件的关联。结果发现,北冰洋上空pblh与sic始终呈负相关,且与sat和pwv始终呈正相关,但pblh对sic、sat和pwv变化的响应随各季节北冰洋海冰条件的变化而变化。 " j/ i; U4 b! `. B1 @$ H- Q

此外,北冰洋开阔水域高度较高的不稳定大气边界层通常对应于薄且弱的大气逆温层,固体冰区的高度较低的大气边界层通常伴随着具有高度稳定性的贴地逆温,而冰边缘区的大气边界层高度具有介于开阔水域和固体冰区之间的过渡性特征。 7 j# r- {- _1 c1 \

该研究论文体现了上海海洋大学在极地领域的最新研究进展,也是常亮教授自2013年5月到上海海洋大学工作以来,在ieee tgrs上以第一作者发表的第7篇论文。常亮教授还曾于2019年在卫星遥感领域排名第一的期刊remote sensing of environment(最新影响因子13.5)上以唯一第一和唯一通讯作者发表了关于卫星遥感大气水汽校正模型的研究论文。 ; V/ i' P+ |/ p2 `

上观号作者:浦东观察

* w3 \. t" R. t9 F$ ^! t6 u5 ~

# Q c. ?- O) f: e% \- y6 I1 ~* [8 Z8 @3 K

. v0 ?+ \1 j- I+ x4 a4 p5 t% k: s3 G) ?6 L% B

|