|

- l% e9 x" X! i f

点击上方“中国海洋观测” 即可关注我们哦

1 k* g- ]4 I4 s 海洋平台现场监测通过在平台现场开展数据采集和分析,对在役结构进行设计验证和安全保障,有效弥补了荷载和结构简化带来的安全隐患。近年来,海洋平台现场监测覆盖率随工程需求逐年上升,在监测种类、传输方式、显示能力等方面稳步提高。伴随现场监测硬件、软件和分析技术的进步,以及大数据、物联网、数字孪生、元宇宙等新理论和新算法的应用,未来海洋平台监测将逐渐向标准化、深水化、智能化方向发展。

+ e* J3 e3 k% v/ e 01

7 D# {" q6 t9 S& ^) \8 o5 [6 s# E 监测标准化

+ `+ d( X+ n+ q- d8 T# }% S 海洋平台监测的难点之一在于海洋平台种类众多,同一类海洋平台服役环境也不相同,现场监测的侧重点存在差别,尚未形成统一标准指导海洋平台监测系统设计。同时海洋平台设计和建造阶段,未充分考虑监测系统硬件布局、走线方式以及集成空间冗余,造成目前海洋平台监测往往在平台服役后逐步更新,加大了监测系统安装的困难。未来海洋平台现场监测需形成较为统一的监测物理量选择、测点位置、走线方式、集成方式、接口方式、波特率、功耗、工作电压、硬件构架和传感器硬件标准,利用集成程度更高、数量更少的监测传感器使海洋平台现场监测能够更加快速、完备地在各类海洋平台结构物上开展。标准化信息管理平台既是现场监测数据工程化应用的重要手段,也是未来海洋平台智能化发展的数据基础。建立标准化信息管理平台,完整覆盖海上各类油气开发设施,构建区域化信息管理网络,结合陆地运营决策中心为在役海洋平台提供更加科学的运营维护服务和工程作业指导。 1 u( h q+ ]' C* p; c% U: M! J

, A$ b% u: w# @1 `" d% e 02 / t9 j- q2 p. n+ Y) k7 a

监测深水化 . H3 X1 q) t0 Y/ f" \$ M

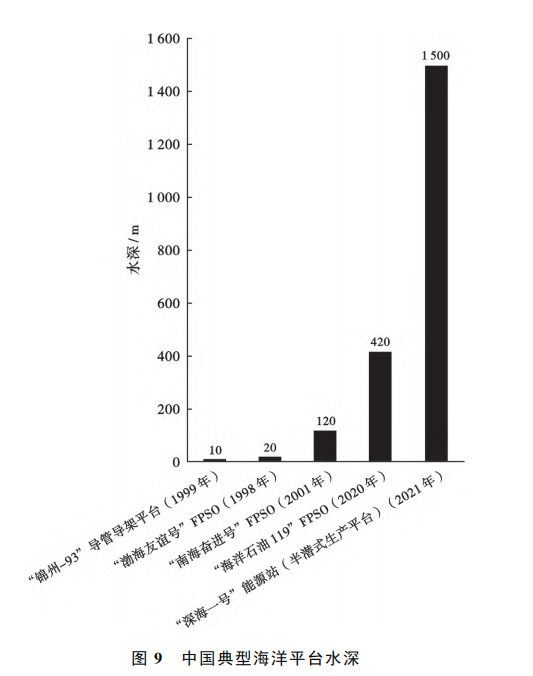

随着水下技术日趋成熟,海洋资源开发逐渐向深水发展。中国典型监测系统服役平台所在海域水深逐步增大(下图)。1500m水深的“深海一号”能源站服役,标志着中国海洋平台开发已经从浅海走向深远海。未来海洋资源开发,作业中心逐渐向深水转移。对于海洋平台监测,深水、超深水水下监测传感器、水下信号传输装置、水下信息组网技术、水下声传输、水下无线充电技术以及水下多功能机器人等多领域的国产化硬件研制和集成化水下监测网络建设将成为海洋平台监测深水化的研究重点。 7 o! Y7 y# L; s1 T& E

( {* J. U$ W! B, M. X. E

03

; u8 g2 h1 Z5 M8 ` 监测智能化

# c3 w1 ]0 r0 A) R! ]1 R 海洋平台智能化监测旨在通过传感器采集环境信息、响应信息,形成具有认知能力、记忆能力、学习能力、自适应能力、预测能力和决策能力的智能数字化孪生系统,完成对在役结构的实时评估、预测和控制。目前海洋平台现场监测对智能化核心问题,实时结构评估和预测的理论与技术的研究仍较为初步。其主要原因首先在于海洋平台监测需在真实的海洋环境下,真实结构上开展,现场开展难度限制了监测技术和分析方法研究的参与性;其次,海洋平台结构分析综合多个复杂学科、领域的理论和技术,增加了海洋平台监测智能化的研究难度。

0 v1 Q6 v+ X9 i: X+ N8 y, l 监测智能化分析主要有以下几部分核心内容。 & j% _+ ]3 @; A

1)数据特征分析。

4 o+ a6 c" I9 Q- y 数据特征分析包括环境数据、单一或组合响应监测数据的特征分析,如频域分布、相关性分析、概率密度拟合、功率谱、固有频率等。通过数据特征分析获得服役海域环境和海洋平台响应的特征,对平台进行设计评价和安全评估。

& L+ V! u) ~& D& I8 i* a 2)监测数据类别分析。 8 R3 B1 e2 q8 w! f. a' S4 _+ G

海洋平台大部分时间处在较为温和的海况下,监测信息集中在安全范围。结构安全分析中,极端工况等偶发行为对结构强度、系统稳定性校核更加重要。海洋平台监测数据维度多、耦合性强,合理划分监测数据类别对在役平台安全和新平台设计都有重要意义。

: w$ v/ E" Y: G 3)在役结构实时评价。 ! K6 L" F3 ]2 N6 _1 ?

在役结构实时评价主要分析长期服役导致的结构固有属性和运动特征变化,考核在役结构的安全性、人员舒适性等指标。目前针对平台质量、质心位置、转动惯量、节点损伤等问题已开展了大量研究,但海洋结构参数多,相关研究仍难以满足智能化监测要求。近年来,深度学习为在役海洋结构实时评价提供了新的方案。深度学习对海洋结构实时评价的关键问题在于提出准确且有效的含标签训练集。与其他大型工业装备面临的问题相同,有效数据的匮乏限制了现阶段深度学习在真实海洋结构实时评价的泛化能力。 5 w1 Q& u( S* g6 J) `

4)响应预测。

3 y5 k7 f( \) V) w- p5 c( q 海洋平台结构响应预测能够保障海洋结构物在特殊工况的作业安全,尤其对极端天气下(台风)的海洋平台结构安全意义重大。响应预测基于实时监测的环境荷载信息和结构响应信息对平台未来的运动时程和特征进行预测。目前利用深度学习算法对在役结构实时运动已开展了相关研究。

1 a5 \7 S3 I r4 |, n1 e 5)数字孪生。

& A' F& d/ O; ^ M 数字孪生技术在数字维度建立与物理平台等效的数字模型。与传统的有限元等建模方式不同,数字孪生的特点在于涵盖特征维度更广、参数随真实模型的改变可进行实时调整,且具备更强的人机交互能力。数字孪生技术既是未来智能化监测的最适合载体,同时也是未来无人化海洋平台、海洋风场、海上城市建设的重要核心。在美国、韩国的海洋风场,数字孪生技术已有较为实际的应用,为海洋风场安全、运维提供了科学的数值参考,节省了资金投入。未来海洋平台数字孪生系统不仅包含现阶段海洋平台监测的内容,还将集成平台生产系统、生活系统,形成在役海洋平台的完整数字映射。

4 ]. k- K+ ^* d5 H3 h: @ END 7 s% t: C$ G# l

内容来源 | 节选自《中国海上油气》2022.4 《海洋平台现场监测技术现状及展望》

! \# C ?. l* L1 w 作者单位 | 李 达 等 中海油研究总院有限责任公司 % f- z7 N2 ]9 [: l g, g" P# A6 g

转载:由“数智海洋”微信公众号排版设计  # M0 G1 P; o9 N- M # M0 G1 P; o9 N- M

公众号|中国海洋观测  . M. f5 C" l5 m( z* D3 } . M. f5 C" l5 m( z* D3 }

求分享  v7 `4 ]. [1 r/ J A

v7 `4 ]. [1 r/ J A 求点赞  , b, b* x1 i5 A9 G. R , b, b* x1 i5 A9 G. R

求在看

3 H* L, U" ^4 e0 _6 D! w* W H1 i, c) [

9 }% Q0 L" P7 }1 S3 x

|