|

" s4 n- x3 B- q4 Y/ w& j) Y

6 d! P2 z6 ?5 \ D6 O. Y, R

9 d" W( @$ C ~( D; F- c

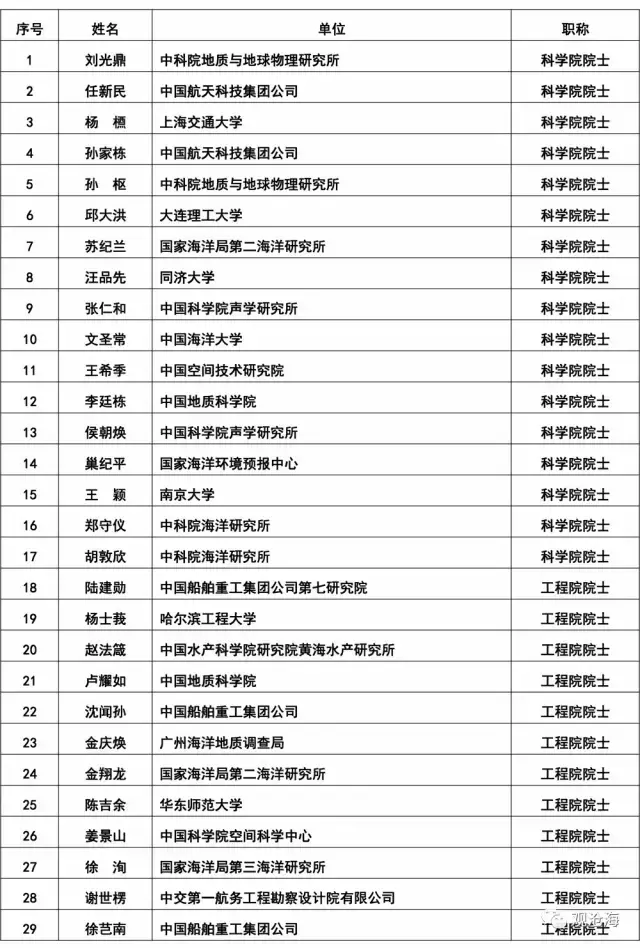

гҖҖгҖҖ2016е№ҙ12жңҲ13ж—ҘпјҢеӣҪ家жө·жҙӢеұҖеңЁдә¬еҸ¬ејҖе…ЁеӣҪжө·жҙӢ科жҠҖеҲӣж–°еӨ§дјҡпјҢдјҡи®®е®ЈиҜ»дәҶгҖҠеӣҪ家жө·жҙӢеұҖе…ідәҺжҺҲдәҲеҲҳе…үйјҺзӯү29дҪҚиө„ж·ұйҷўеЈ«вҖңз»Ҳиә«еҘүзҢ®жө·жҙӢвҖқзәӘеҝөеҘ–з« зҡ„еҶіе®ҡгҖӢпјҢ并йўҒеҸ‘зәӘеҝөеҘ–з« гҖӮжӯӨж¬ЎйўҒеҘ–зү№дёәејҳжү¬еҪ°жҳҫиҖҒдёҖиҫҲйҷўеЈ«дё“家еңЁжҺЁеҠЁжө·жҙӢ科жҠҖеҲӣж–°ж–№йқўдҪңеҮәзҡ„зӘҒеҮәиҙЎзҢ®е’ҢеҘүзҢ®зІҫзҘһпјҢеҸ·еҸ¬е…ЁдҪ“жө·жҙӢ科жҠҖе·ҘдҪңиҖ…еңЁж–°зҡ„еҺҶеҸІж—¶жңҹеҗ‘иҖҒдёҖиҫҲйҷўеЈ«дё“家зңӢйҪҗпјҢ继еҫҖејҖжқҘгҖҒејҖжӢ“иҝӣеҸ–пјҢдёәжө·жҙӢ科жҠҖеҲӣж–°еҸ‘еұ•иҙЎзҢ®еҠӣйҮҸгҖӮ 3 k+ R+ @5 ~; t7 ]9 [

( L0 q8 C: T( i+ R+ ~2 c, @: _1 ` еӣҪ家жө·жҙӢеұҖе…ідәҺеҗ‘еҲҳе…үйјҺзӯү29дҪҚиө„ж·ұйҷўеЈ«дҪҚиө„ж·ұйҷўеЈ«йўҒеҸ‘вҖңз»Ҳиә«еҘүзҢ®жө·жҙӢвҖқзәӘеҝөеҘ–з« зҡ„еҶіе®ҡ 8 D4 K& K% l( H K; o4 N

гҖҖгҖҖж–°дёӯеӣҪжҲҗз«Ӣд»ҘжқҘпјҢеңЁе…ҡе’ҢеӣҪ家зҡ„й«ҳеәҰйҮҚи§Ҷе’ҢдәІеҲҮе…іжҖҖдёӢпјҢд»Ҙжө·жҙӢйўҶеҹҹдёӨйҷўйҷўеЈ«дёәжқ°еҮәд»ЈиЎЁзҡ„е№ҝеӨ§жө·жҙӢ科жҠҖе·ҘдҪңиҖ…ејҖжӢ“еҲӣж–°гҖҒй”җж„ҸиҝӣеҸ–пјҢжҺЁеҠЁжҲ‘еӣҪжө·жҙӢ科жҠҖе·ҘдҪңдёҚж–ӯе®һзҺ°ж–°зҡ„и·Ёи¶ҠпјҢеҸ–еҫ—зҡ„дёҖеӨ§жү№дјҳз§Җ科жҠҖжҲҗжһңпјҢжңүеҠӣж”Ҝж’‘еј•йўҶдәҶжҲ‘еӣҪжө·жҙӢдәӢдёҡзҡ„科еӯҰеҸ‘еұ•гҖҒеҸҜжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•гҖӮ . n' q: @* B( N. j6 C$ L

2 ?7 H& Q: D4 a2 W2 R3 ~" j3 u

гҖҖгҖҖдёәеңЁж–°зҡ„еҺҶеҸІжқЎд»¶дёӢпјҢејҳжү¬е№¶дј жүҝжө·жҙӢйўҶеҹҹиҖҒдёҖиҫҲйҷўеЈ«дё“家зҡ„зӮҪзғӯжҠҘеӣҪжғ…жҖҖгҖҒејәзғҲеҲӣж–°ж„ҸиҜҶгҖҒж— з§ҒеҘүзҢ®зІҫзҘһе’Ңй«ҳе°ҡе“Ғеҫ·йЈҺиҢғпјҢиҝӣдёҖжӯҘжҝҖеҸ‘е№ҝеӨ§жө·жҙӢ科жҠҖе·ҘдҪңиҖ…жӢјжҗҸиҝӣеҸ–гҖҒе№ІдәӢеҲӣдёҡзҡ„еҺҶеҸІиҙЈд»»ж„ҹе’Ңж—¶д»ЈдҪҝе‘Ҫж„ҹпјҢиҒҡз„ҰеӣҪ家жө·жҙӢжҲҳз•ҘйңҖжұӮпјҢеӢҮж”Җжө·жҙӢ科жҠҖй«ҳеі°пјҢеӣҪ家жө·жҙӢеұҖз ”з©¶еҶіе®ҡпјҢеҗ‘еҲҳе…үйјҺзӯү29дҪҚдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўе’ҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўиө„ж·ұйҷўеЈ«йўҒеҸ‘вҖңз»Ҳиә«еҘүзҢ®жө·жҙӢвҖқзәӘеҝөеҘ–з« гҖӮеёҢжңӣиҺ·жӯӨиҚЈиӘүзҡ„дёӨйҷўйҷўеЈ«пјҢ继з»ӯе…іжіЁе’Ңж”ҜжҢҒжҲ‘еӣҪжө·жҙӢ科жҠҖдәӢдёҡзҡ„еҲӣж–°еҸ‘еұ•пјҢеңЁеӣҪ家жө·жҙӢе®Ҹи§ӮжҲҳз•Ҙз ”еҲӨе’Ңдёӯйқ’е№ҙжө·жҙӢдјҳз§ҖдәәжүҚзҡ„еҹ№е…»дёҫиҚҗзӯүж–№йқўеҒҡеҮәж–°зҡ„жҲҗз»©гҖӮ & L0 t E$ H- J7 t( |5 q1 d

/ Y+ j6 w9 a1 i8 X: x

гҖҖгҖҖеҗҢж—¶пјҢеҸ·еҸ¬е…ЁдҪ“жө·жҙӢе·ҘдҪңиҖ…д»ҘиҺ·йўҒеҘ–з« зҡ„иө„ж·ұйҷўеЈ«дёәжҰңж ·пјҢзҙ§еҜҶеӣўз»“еңЁд»Ҙд№ иҝ‘е№іеҗҢеҝ—дёәж ёеҝғзҡ„е…ҡдёӯеӨ®е‘ЁеӣҙпјҢж·ұе…ҘиҙҜеҪ»е…ҡзҡ„еҚҒе…«еӨ§е’ҢеҚҒе…«еұҠдёүдёӯгҖҒеӣӣдёӯгҖҒдә”дёӯгҖҒе…ӯдёӯе…ЁдјҡзІҫзҘһпјҢи®ӨзңҹиҗҪе®һеҲӣж–°й©ұеҠЁеҸ‘еұ•жҲҳз•ҘпјҢжҲ®еҠӣеҗҢеҝғгҖҒ继еҫҖејҖжқҘпјҢеҘӢеҸ‘жңүдёәгҖҒз Ҙз әеүҚиЎҢпјҢдёәжҺЁеҠЁжө·жҙӢејәеӣҪе»әи®ҫпјҢе…Ёйқўе»әжҲҗе°Ҹеә·зӨҫдјҡпјҢж—©ж—Ҙе®һзҺ°дёӯеҚҺж°‘ж—ҸдјҹеӨ§еӨҚе…ҙзҡ„дёӯеӣҪжўҰеҒҡеҮәж–°зҡ„жӣҙеӨ§зҡ„иҙЎзҢ®пјҒ

' t8 U- ~' b/ b! }- t8 Z$ o. v) V' \2 K" D M2 T! u# W

еӣҪ家жө·жҙӢеұҖ 2016е№ҙ12жңҲ12ж—Ҙ

7 m0 c" ?/ \0 h иҺ·йўҒвҖңз»Ҳиә«еҘүзҢ®жө·жҙӢвҖқзәӘеҝөеҘ–з« иө„ж·ұйҷўеЈ«еҗҚеҚ• * t/ v% \: i# J! u0 m

# f2 m" z! G8 W

еҲҳе…үйјҺйҷўеЈ«

X" \ a o# n- {5 X- Y

~" b. M+ I$ U R! c

гҖҖгҖҖеҲҳе…үйјҺпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўең°иҙЁдёҺең°зҗғзү©зҗҶз ”з©¶жүҖгҖӮ & v) R; [% m2 Z

гҖҖгҖҖеҲҳе…үйјҺй•ҝжңҹиҮҙеҠӣдәҺең°зҗғзү©зҗҶдёҺжө·жҙӢең°иҙЁгҖҒзҹіжІ№ең°иҙЁз ”究пјҢжҳҜи‘—еҗҚзҡ„ең°зҗғзү©зҗҶеӯҰдёҺжө·жҙӢең°иҙЁеӯҰ家гҖӮ1958е№ҙз»„е»әдёӯеӣҪ第дёҖдёӘжө·жҙӢзү©жҺўйҳҹпјҢд»»йҳҹй•ҝгҖӮеҲҳе…үйјҺеңЁжҺЁеҠЁжө·жҙӢ科жҠҖеҲӣж–°е’Ңжө·жҙӢдәӢдёҡеҸ‘еұ•ж–№йқўеҒҡеҮәдәҶзӘҒеҮәиҙЎзҢ®пјҢдәҺ1982е№ҙе®ҢжҲҗвҖңдёӯеӣҪжө·ең°иҙЁжһ„йҖ еҸҠеҗ«жІ№ж°”жҖ§з ”究вҖқпјҢ2002е№ҙдё»жҢҒдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҮҚеӨ§йЎ№зӣ®вҖңзҺҜжёӨжө·пјҲж№ҫпјүең°еҢәеүҚж–°з”ҹд»Јжө·зӣёжІ№ж°”иө„жәҗз ”з©¶вҖқгҖӮ

% J; O& e/ O" l. V$ z5 O1 A д»»ж–°ж°‘йҷўеЈ« 5 ^! F; Y; d" V5 z2 a1 H

6 L+ C* [- c- C- ]* e гҖҖгҖҖд»»ж–°ж°‘пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪиҲӘеӨ©з§‘жҠҖйӣҶеӣўе…¬еҸёгҖӮ

: y) ^% Z U# d; P. V гҖҖгҖҖд»»ж–°ж°‘жҳҜжҲ‘еӣҪи‘—еҗҚзҡ„иҲӘеӨ©з§‘жҠҖ专家пјҢжҳҜжҲ‘еӣҪж¶ІдҪ“еј№йҒ“еҜјеј№гҖҒиҝҗиҪҪзҒ«з®ӯе’Ңеә”з”ЁеҚ«жҳҹжҠҖжңҜзҡ„дё»иҰҒејҖеҲӣиҖ…д№ӢдёҖгҖӮд»–еңЁж¶ІдҪ“зҒ«з®ӯеҸ‘еҠЁжңәжҠҖжңҜгҖҒеӨ§еһӢиҲӘеӨ©е·ҘзЁӢзҡ„жҖ»дҪ“жҠҖжңҜгҖҒеҚ«жҳҹйҖҡдҝЎжҠҖжңҜгҖҒж°”иұЎеҚ«жҳҹжҠҖжңҜзӯүж–№йқўе»әж ‘еҚ“и‘—пјҢдёәжҲ‘еӣҪвҖңдёӨеј№дёҖжҳҹвҖқгҖҒиҝҗиҪҪзҒ«з®ӯе’ҢеҢ…жӢ¬жө·жҙӢеҚ«жҳҹеңЁеҶ…зҡ„еә”з”ЁеҚ«жҳҹдәӢдёҡеҒҡеҮәдәҶйҮҚеӨ§иҙЎзҢ®гҖӮ 5 y1 `1 |# y+ T! z4 q& F

жқЁж§ұйҷўеЈ« ' a* f8 m5 d% q$ m$ `/ A3 s

7 R9 q6 J& O4 K

гҖҖгҖҖжқЁж§ұпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёҠжө·дәӨйҖҡеӨ§еӯҰгҖӮ " q, V- U% E; b" D0 |& D

гҖҖгҖҖжқЁж§ұжҳҜжҲ‘еӣҪи‘—еҗҚзҡ„иҲ№иҲ¶и®ҫи®ЎеӯҰ家пјҢжҳҜдёӯеӣҪиҲ№иҲ¶и®ҫи®ЎеӯҰ科зҡ„ејҖжӢ“иҖ…гҖӮжқЁж§ұдё»жҢҒ并йўҶеҜјеҲ¶е®ҡзҡ„жҲ‘еӣҪ第дёҖйғЁгҖҠжө·иҲ№зЁіжҖ§и§„иҢғгҖӢпјҢеЎ«иЎҘдәҶдёӯеӣҪеңЁиҜҘйўҶеҹҹзҡ„з©әзҷҪгҖӮд»–д№ҹжҳҜжҲ‘еӣҪз”өеӯҗи®Ўз®—жңәиҫ…еҠ©иҲ№иҲ¶и®ҫи®Ўзҡ„еҖЎеҜјиҖ…пјҢйўҶеҜје’ҢеҸӮеҠ еӨҡйЎ№жңүе…ізЁӢеәҸзҡ„зј–еҲ¶пјҢеҜ№жҲ‘еӣҪйҖ иҲ№з§‘еӯҰжҠҖжңҜеә”з”Ёи®Ўз®—жңәиҫ…еҠ©и®ҫи®ЎеҒҡеҮәдәҶйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮ * X e( m- m# ~" p2 k$ ]' z

еӯҷ家ж ӢйҷўеЈ« + ^9 \8 J$ B* k- F

" W4 V" ?1 U4 }# b: u) n* H

гҖҖгҖҖеӯҷ家ж ӢпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪиҲӘеӨ©з§‘жҠҖйӣҶеӣўе…¬еҸёгҖӮ / o! C, T1 d) K' N

гҖҖгҖҖеӯҷ家ж ӢжҳҜжҲ‘еӣҪи‘—еҗҚзҡ„иҲӘеӨ©е·ҘзЁӢжҠҖжңҜ专家гҖӮеҸӮеҠ дәҶжҲ‘еӣҪжҲҳз•ҘеҜјеј№зҡ„еҲқеҲӣйҳ¶ж®өе·ҘдҪңпјҢжӣҫжӢ…д»»д»ҘвҖңдёңж–№зәўдёҖеҸ·вҖқвҖңе«ҰеЁҘдёҖеҸ·вҖқдёәд»ЈиЎЁзҡ„ж•°еҚҒйў—дәәйҖ еҚ«жҳҹзҡ„жҠҖжңҜиҙҹиҙЈдәәгҖҒжҖ»и®ҫи®ЎеёҲгҖҒе·ҘзЁӢжҖ»и®ҫи®ЎеёҲпјҢжҳҜжҲ‘еӣҪдәәйҖ еҚ«жҳҹе’Ңж·ұз©әжҺўжөӢжҠҖжңҜзҡ„ејҖеҲӣиҖ…д№ӢдёҖпјҢдёәжҲ‘еӣҪиҲӘеӨ©дәӢдёҡд»ҘеҸҠжө·жҙӢеҚ«жҳҹдәӢдёҡзҡ„еҸ‘еұ•еҒҡеҮәдәҶйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮ

, u1 l0 e. [. [. h8 f еӯҷжһўйҷўеЈ«

' D7 {9 N \9 {+ h+ m }. o

g" x. V; L8 H' z гҖҖгҖҖеӯҷжһўпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўең°иҙЁдёҺең°зҗғзү©зҗҶз ”з©¶жүҖгҖӮ

9 ~ c+ |/ T, r: N5 R* T гҖҖгҖҖеӯҷжһўй•ҝжңҹиҮҙеҠӣдәҺең°иҙЁз§‘еӯҰз ”з©¶пјҢжҳҜи‘—еҗҚжІүз§ҜеӯҰ家е’ҢжІүз§ҜеӨ§ең°жһ„йҖ еӯҰ家гҖӮ2008е№ҙиҮід»ҠжӢ…д»»еӣҪ家жө·жҙӢеұҖжһҒең°з§‘еӯҰйҮҚзӮ№е®һйӘҢе®ӨеӯҰжңҜ委е‘ҳдјҡдё»д»»гҖӮ1997е№ҙиҺ·еҫ—дҪ•жўҒдҪ•еҲ©з§‘еӯҰдёҺжҠҖжңҜиҝӣжӯҘеҘ–пјҢ2013е№ҙиҺ·еҫ—дёӯеӣҪжІүз§ҜеӯҰжҲҗе°ұеҘ–пјҢ1989е№ҙеҪ“йҖү第дёүдё–з•Ң科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢ1996е№ҙеҪ“йҖүеӣҪйҷ…欧дәҡ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«гҖӮ

) V% K% ]* d0 f йӮұеӨ§жҙӘйҷўеЈ« 2 O1 D( G6 ]/ \' y7 J( i

: O0 r3 L! U: z3 i E, h1 S. P1 X+ y

гҖҖгҖҖйӮұеӨ§жҙӘпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢеӨ§иҝһзҗҶе·ҘеӨ§еӯҰгҖӮ

: V$ {8 H7 T p1 E3 c6 o/ H L. y$ N гҖҖгҖҖйӮұеӨ§жҙӘжҳҜжҲ‘еӣҪжө·еІёе’Ңиҝ‘жө·е·ҘзЁӢ专家пјҢжӣҫдё»жҢҒжҲ‘еӣҪ第дёҖдёӘ10дёҮеҗЁзә§жІ№иҪ®ејҖж•һејҸж·ұж°ҙз ҒеӨҙвҖ”вҖ”еӨ§иҝһж–°жёҜзҡ„е·ҘзЁӢи®ҫи®ЎпјҢдё»жҢҒеӣҪ家иҮӘ然科еӯҰеҹәйҮ‘е’Ңе…¶д»–йЎ№зӣ®е…ұи®Ў20еӨҡйЎ№пјҢе…ҲеҗҺиҺ·еҫ—вҖңеӣҪ家зә§жңүзӘҒеҮәиҙЎзҢ®дё“家вҖқзӯүиҚЈиӘүз§°еҸ·гҖӮ 6 _1 I r) v& Y9 I0 t$ u

иӢҸзәӘе…°йҷўеЈ«

1 Y- L0 V% _& c& u

8 e, F! Y9 ]% i. U! y0 ~/ K

гҖҖгҖҖиӢҸзәӘе…°пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢеӣҪ家жө·жҙӢеұҖ第дәҢжө·жҙӢз ”з©¶жүҖгҖӮ 2 F" B3 Q& a& f5 K' q! I2 l

гҖҖгҖҖиӢҸзәӘе…°й•ҝжңҹиҮҙеҠӣдәҺзү©зҗҶжө·жҙӢеӯҰзҺҜжөҒеҠЁеҠӣеӯҰз ”з©¶пјҢзү№еҲ«е…іжіЁдёӯеӣҪиҝ‘жө·зҺҜжөҒеҸҠе…¶дёҺй»‘жҪ®зҡ„зӣёдә’дҪңз”ЁгҖӮдҪңдёәдёӯж–№йҰ–еёӯ科еӯҰ家主жҢҒдёӯж—ҘеӨ§и§„жЁЎй»‘жҪ®еҗҲдҪңи°ғжҹҘз ”з©¶пјҲ1986е№ҙпҪһ1992е№ҙпјүпјҢ并дәҺдёҠдё–зәӘ90е№ҙд»ЈдёҺжҲ‘еӣҪеҸ°ж№ҫжө·жҙӢеӯҰиҖ…еҜ№еҚ—жө·еӨҡж¬ЎиҝӣиЎҢжө·зӣҶе°әеәҰзҡ„еҗҢжӯҘеҗҲдҪңи°ғжҹҘгҖӮ1991е№ҙиө·пјҢдёҺжё”дёҡжө·жҙӢеӯҰ家е…ұеҗҢжҺЁеҠЁдәҶжҲ‘еӣҪжө·жҙӢз”ҹжҖҒеҠЁеҠӣеӯҰзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮ

+ V' r! r) G. Y жұӘе“Ғе…ҲйҷўеЈ« ' e9 Q( q+ |/ y5 A C5 _6 E

% D1 Q2 U$ e7 Y; x- G* k

гҖҖгҖҖжұӘе“Ғе…ҲпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢеҗҢжөҺеӨ§еӯҰгҖӮ

& }/ |+ T { A, ?! R0 ? гҖҖгҖҖжұӘе“Ғе…ҲжҳҜжҲ‘еӣҪи‘—еҗҚзҡ„жө·жҙӢең°иҙЁеӯҰ家гҖӮдё»иҰҒд»ҺдәӢжө·жҙӢеҫ®дҪ“еҸӨз”ҹзү©еҸҠеҸӨзҺҜеўғз ”з©¶пјҢеҜ№жҲ‘еӣҪжө·жҙӢең°иҙЁеӯҰзҡ„еҸ‘еұ•еҒҡеҮәдәҶеҲӣйҖ жҖ§иҙЎзҢ®пјҢеңЁжҲ‘еӣҪзҺҮе…ҲејҖеұ•дәҶеҫ®дҪ“еҢ–зҹіеҹӢи—ҸеӯҰзҡ„з ”з©¶пјҢејҖжӢ“е’ҢеҸ‘еұ•дәҶеҸӨжө·жҙӢеӯҰзҡ„з ”з©¶гҖӮз§‘з ”жҲҗжһңе…ҲеҗҺиҺ·еӣҪ家иҮӘ然科еӯҰеҘ–гҖҒдҪ•жўҒдҪ•еҲ©з§‘еӯҰдёҺжҠҖжңҜиҝӣжӯҘеҘ–зӯүйҮҚеӨ§еҘ–еҠұгҖӮ

' K$ m1 c) T: C9 ~) u6 a еј д»Ғе’ҢйҷўеЈ« 8 Y# L' c% @+ E: c q3 [

! l5 Z. w" N7 B$ t

гҖҖгҖҖеј д»Ғе’ҢпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўеЈ°еӯҰз ”з©¶жүҖгҖӮ , Y9 ?' e" A4 n, J. m/ {) G

гҖҖгҖҖеј д»Ғе’Ңй•ҝжңҹд»ҺдәӢж°ҙеЈ°зү©зҗҶдёҺеә”з”ЁеҹәзЎҖз ”з©¶пјҢ并еҸ–еҫ—дәҶеӨҡйЎ№жҲҗжһңпјҢеңЁж°ҙеЈ°зҗҶи®әдёҺжҠҖжңҜз ”з©¶ж–№йқўеҒҡеҮәдәҶзі»з»ҹжҖ§е’ҢеҲӣж–°жҖ§зҡ„жқ°еҮәиҙЎзҢ®пјҢжҳҜжҲ‘еӣҪе…·жңүйҮҚиҰҒеӣҪйҷ…еҪұе“Қзҡ„ж°ҙеЈ°еӯҰ科йўҶеҹҹзҡ„дјҳз§ҖеӯҰжңҜеёҰеӨҙдәәгҖӮеҸӮеҠ жҲ‘еӣҪдёңжө·гҖҒеҚ—жө·гҖҒй»„жёӨжө·еҸҠеӨӘе№іжҙӢжө·дёҠ科еӯҰиҖғеҜҹзҷҫдҪҷж¬ЎпјҢиҺ·еҫ—еӨ§йҮҸе…·жңүйҮҚиҰҒ科еӯҰж„Ҹд№үзҡ„е®һйӘҢиө„ж–ҷгҖӮ

! k$ Q, I- Y0 `0 o ж–ҮеңЈеёёйҷўеЈ« - C2 m* B4 X3 P( f

. G$ k/ y3 { u5 S

гҖҖгҖҖж–ҮеңЈеёёпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪжө·жҙӢеӨ§еӯҰгҖӮ " q8 y* w: k) a9 |- [$ ^

гҖҖгҖҖж–ҮеңЈеёёй•ҝжңҹд»ҺдәӢжө·жөӘзҗҶи®әеҸҠе…¶еә”з”Ёзҡ„з ”з©¶пјҢдё»иҰҒжҲҗжһңдёәжө·жҙӢи®Ўз®—е’Ңж•°еҖјйў„жҠҘж–№жі•д»ҘеҸҠжө·жҙӢи°ұгҖӮж’°еҶҷзҡ„дё“и‘—гҖҠжө·жөӘеҺҹзҗҶгҖӢе’ҢгҖҠжө·жөӘзҗҶи®әе’Ңи®Ўз®—еҺҹзҗҶгҖӢжҳҜеӣҪеҶ…жө·жҙӢ科жҠҖз•Ңе’Ңй«ҳзӯүеӯҰйҷўе№ҝжіӣеә”з”Ёзҡ„еҸӮиҖғд№Ұе’Ңж•ҷжқҗгҖӮ 2 u3 b+ r: b$ r( B$ D4 ?$ c

гҖҖгҖҖеңЁеӣҪ家вҖңдёғдә”вҖқ科жҠҖж”»е…ійЎ№зӣ®дёӯпјҢй’ҲеҜ№еӣҪйҷ…дёҠзӣӣиЎҢзҡ„第дёүд»Јжө·жөӘйў„жҠҘжЁЎејҸзҡ„зјәйҷ·пјҢжҸҗеҮәж–°еһӢж··еҗҲеһӢжЁЎејҸпјҢд»ЈиЎЁдәҶдёҖз§Қж–°зҡ„жЁЎжӢҹж–№жі•гҖӮд»ЈиЎЁдҪңжңүгҖҠжө·жөӘзҗҶи®әдёҺи®Ўз®—еҺҹзҗҶгҖӢгҖӮ & K1 M$ P8 \4 m2 U

зҺӢеёҢеӯЈйҷўеЈ« ' B' g7 r# Y, F4 u+ l2 e1 X5 b- i

( [% r% q d; u; g( X1 t, k гҖҖгҖҖзҺӢеёҢеӯЈпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪз©әй—ҙжҠҖжңҜз ”з©¶йҷўгҖӮ ) R$ ]7 `7 g9 [5 A1 J

гҖҖгҖҖзҺӢеёҢеӯЈжҸҗеҮә并主жҢҒз ”еҲ¶дәҶдёӨйў—иҝ”еӣһејҸеӣҪеңҹеҚ«жҳҹпјҢеә”з”ЁдәҺжҲ‘еӣҪжө·еІёзәҝеҸҳиҝҒгҖҒжө·жҙӢзҺҜеўғжұЎжҹ“гҖҒжө·жёҜж·ӨжіҘзӣ‘жөӢд»ҘеҸҠең°иҙЁжһ„йҖ гҖҒзҹҝдә§иө„жәҗеӢҳжҺўзӯүж–№йқўпјҢеҜ№ејҖеҸ‘еӣҪеңҹиө„жәҗж„Ҹд№үйҮҚеӨ§гҖӮд»–жҳҜжө·жҙӢеҚ«жҳҹзі»еҲ—зҡ„дё»иҰҒеҲӣз«ӢиҖ…д№ӢдёҖпјҢеҚ«жҳҹе…¬з”Ёе№іеҸ°жҖқжғіеҖЎеҜјиҖ…пјҢйӣҶеҗҢе·ҘдҪңи®ҫи®Ўж–№жі•жҸҗеҮәиҖ…гҖӮдё»жҢҒе®ҢжҲҗдәҶжө·жҙӢдёҖеҸ·еҚ«жҳҹжҖ»дҪ“ж–№жЎҲпјҢдёәеӣҪдә§й«ҳеҲҶиҫЁзҺҮеҚ«жҳҹеңЁжө·еІӣзӣ‘жөӢгҖҒжө·еІёзәҝз®ЎзҗҶгҖҒжө·жҙӢзҺҜеўғзӣ‘жөӢзӯүжө·жҙӢеә”з”Ёж–№йқўеҘ е®ҡдәҶеҹәзЎҖгҖӮ

3 S% p @5 w. Q1 q жқҺе»·ж ӢйҷўеЈ«

. d- h7 M4 {# ^

7 T: s% m9 @' ~- x# r

гҖҖгҖҖжқҺе»·ж ӢпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪең°иҙЁз§‘еӯҰйҷўгҖӮ x0 Z% ?* m% z$ c! O5 h. L( ?

гҖҖгҖҖжқҺе»·ж ӢеҸӮдёҺдәҶеӨҡж¬ЎеҚ—жһҒ科еӯҰиҖғеҜҹе’ҢеӨ§жҙӢзҹҝдә§иө„жәҗи°ғжҹҘз ”з©¶и§„еҲ’гҖҒи®ҫи®Ўе’Ңи°ғжҹҘж–№жЎҲзҡ„еҲ¶е®ҡпјҢеҜ№и°ғжҹҘйЎ№зӣ®з ”究方еҗ‘гҖҒеҶ…е®№зӯүжҸҗеҮәдәҶж„Ҹи§ҒгҖӮдё»жҢҒдәҶвҖңе…«дә”вҖқжңҹй—ҙвҖңеҚ—жһҒең°иҙЁжһ„йҖ еҸҠзҹҝдә§иө„жәҗжҪңеҠӣвҖқеӣҪе®¶дё“йЎ№з ”з©¶пјҢеҸ–еҫ—дәҶеҲӣж–°жҖ§жҲҗжһңгҖӮеҸ‘иЎЁиҝҮеӨҡзҜҮжңүе…іеҚ—жһҒе’Ңжө·жҙӢи°ғжҹҘз ”з©¶еӣҪйҷ…иҝӣеұ•еҸҠжҲҗжһңзҡ„ж–Үз« пјҢеҜ№жҺЁеҠЁжө·жҙӢи°ғжҹҘе·ҘдҪңеҸ‘жҢҘдәҶз§ҜжһҒдҪңз”ЁгҖӮ

/ L- P: ~- d* j" ~9 h# Q: m дҫҜжңқз„•йҷўеЈ«

: X, q' M L: _. y0 p  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

: p& }8 M! k% P. u% X# v# O) Q

гҖҖгҖҖдҫҜжңқз„•пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўеЈ°еӯҰз ”з©¶жүҖгҖӮ ( b( x B& x9 P9 o; X1 a

гҖҖгҖҖдҫҜжңқз„•иҮӘ1958е№ҙеҲ°дёӯеӣҪ科еӯҰйҷўз ”究жүҖеҸӮеҠ жҲ‘еӣҪ第дёҖж”Ҝж°ҙеЈ°еӯҰз ”з©¶йҳҹдјҚиө·пјҢдёҖзӣҙд»ҺдәӢж°ҙеЈ°е·ҘзЁӢз ”з©¶пјҢе…ҲеҗҺе®ҢжҲҗдәҶ13йЎ№еӣҪ家йҮҚеӨ§йЎ№зӣ®пјҢеңЁеӣҪеҶ…еӨ–еҲҠзү©дёҠеҸ‘иЎЁи®әж–Ү200дҪҷзҜҮпјҢдёәжҲ‘еӣҪжө·жҙӢ科жҠҖеҲӣж–°е’ҢеӣҪйҳІе»әи®ҫеҒҡеҮәдәҶзі»з»ҹжҖ§е’ҢеҲӣйҖ жҖ§зҡ„зӘҒеҮәиҙЎзҢ®гҖӮ

% ~; V/ q$ X" N% S е·ўзәӘе№ійҷўеЈ«

4 p3 W0 R4 T3 D  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

% H e6 d6 f! q( H1 O гҖҖгҖҖе·ўзәӘе№іпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢеӣҪ家жө·жҙӢеұҖеӣҪ家жө·жҙӢзҺҜеўғйў„жҠҘдёӯеҝғгҖӮ

: D! s( | T: _6 E9 u. _' y. V2 g гҖҖгҖҖе·ўзәӘе№іеңЁжҲ‘еӣҪж•°еҖјеӨ©ж°”йў„жҠҘгҖҒй•ҝжңҹж•°еҖјеӨ©ж°”йў„жҠҘгҖҒдёӯе°Ҹе°әеәҰеӨ§ж°”еҠЁеҠӣеӯҰгҖҒз§Ҝдә‘еҠЁеҠӣеӯҰе’ҢзғӯеёҰеӨ§ж°”еҠЁеҠӣеӯҰгҖҒзғӯеёҰжө·ж°”зӣёдә’дҪңз”Ёд»ҘеҸҠжө·жҙӢзҺҜеўғж•°еҖјйў„жҠҘзӯүйўҶеҹҹдёӯеҸ–еҫ—дәҶејҖеҲӣжҖ§з ”究жҲҗжһңгҖӮ1957е№ҙеҸ‘иЎЁдәҶжҲ‘еӣҪ第дёҖеј 48е°Ҹж—¶ж•°еҖјеӨ©ж°”йў„жҠҘеӣҫгҖӮдёҠдё–зәӘ70е№ҙд»ЈйҰ–ж¬Ўе»әз«ӢдәҶжҲ‘еӣҪжө·ж°”иҖҰеҗҲзҡ„ж»Өжіўзҹ©е№ій•ҝжңҹеӨ©ж°”ж•°еӯ—йў„жҠҘжЁЎејҸгҖӮ

& S2 j) S9 i- g зҺӢйў–йҷўеЈ«

5 C9 y* `& i2 U9 J2 F  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

% [4 O' S; H* Q1 A( x3 ~* d! r% v гҖҖгҖҖзҺӢйў–пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢеҚ—дә¬еӨ§еӯҰгҖӮ # p4 l1 O: ], d( [

гҖҖгҖҖзҺӢйў–дё»иҰҒз ”з©¶жө·еІёжө·жҙӢең°иІҢдёҺжІүз§ҜеӯҰпјҢдё“й•ҝдәҺд»Һжө·жҙӢеҠЁеҠӣгҖҒең°иҙЁең°иІҢдёҺжІүз§ҜеӨҡеӯҰ科结еҗҲзҡ„йҖ”еҫ„з ”з©¶жө·еІёжө·жҙӢзҡ„жҲҗеӣ зү№зӮ№гҖҒеҸҳеҢ–и¶ӢеҠҝдёҺејҖеҸ‘еҲ©з”ЁгҖӮеңЁе…·жңүең°еҹҹзү№зӮ№еҸ‘иӮІзҡ„ж·ӨжіҘиҙЁжҪ®ж»©жө·еІёгҖҒйј“дёҳжө·еІёд»ҘеҸҠжІіжө·дҪ“зі»дёҺеӨ§йҷҶжһ¶жІүз§Ҝзӯүж–№йқўзҡ„з ”з©¶жңүйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮ R# G; I5 H5 k4 @+ \

йғ‘е®Ҳд»ӘйҷўеЈ« , e8 ?7 w3 d3 Q9 h2 c! | V A+ B

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

+ C/ R" ?! d/ f/ G+ M* R: K& E

гҖҖгҖҖйғ‘е®Ҳд»ӘпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўжө·жҙӢз ”з©¶жүҖгҖӮ ( r `. k6 G8 g8 F0 _" Z$ q

гҖҖгҖҖйғ‘е®Ҳд»ӘжҳҜи‘—еҗҚжө·жҙӢз”ҹзү©дё“家пјҢеҘ№ејҖеҲӣ并全йқўеҸ‘еұ•дәҶжҲ‘еӣҪзҺ°д»Јжңүеӯ”иҷ«еҲҶзұ»еӯҰдёҺз”ҹжҖҒеӯҰз ”з©¶пјҢзӘҒз ҙдё»иҰҒеҮӯеӨ–йғЁеҪўжҖҒйүҙе®ҡз§Қзұ»зҡ„дј з»ҹж–№жі•пјҢеӨ§йҮҸи§ӮеҜҹиҷ«дҪ“еҶ…йғЁеҪўжҖҒз»“жһ„пјҢдҪҝжҲ‘еӣҪзҺ°д»Јжңүеӯ”иҷ«з ”究跻иә«дё–з•Ңе…ҲиҝӣиЎҢеҲ—гҖӮеҘ№дәІжүӢйӣ•еҲ»дәҶ250еӨҡдёӘжңүеӯ”иҷ«еұһгҖҒз§Қзҡ„ж”ҫеӨ§еҺҹжЁЎпјҢејҖеҲӣдәҶдё–з•ҢзҪ•и§Ғзҡ„жңүеӯ”иҷ«ж”ҫеӨ§жЁЎеһӢе’ҢеӨ§еһӢйӣ•еЎ‘зҡ„з ”еҸ‘гҖӮ % M) R! d! f" L

иғЎж•Ұж¬ЈйҷўеЈ« 2 T2 C/ O6 W! M" i

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

D' w R6 j8 G( @' |. ^9 V4 i

гҖҖгҖҖиғЎж•Ұж¬ЈпјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўжө·жҙӢз ”з©¶жүҖгҖӮ

2 u% ~5 n7 ~$ c/ e# [( P гҖҖгҖҖиғЎж•Ұж¬ЈжҳҜи‘—еҗҚзү©зҗҶжө·жҙӢеӯҰ家пјҢд№ҹжҳҜжҲ‘еӣҪжө·жҙӢйҖҡйҮҸз ”з©¶зҡ„ејҖжӢ“иҖ…гҖҒеӨ§жҙӢзҺҜжөҒз ”з©¶зҡ„ејҖи·ҜдәәгҖӮеңЁеӨӘе№іжҙӢеҸ‘зҺ°е№¶е‘ҪеҗҚзҡ„вҖңжЈүе…°иҖҒжҪңжөҒвҖқж”№еҸҳдәҶжңүе…іиҘҝеӨӘе№іжҙӢзҺҜжөҒеҠЁеҠӣз»“жһ„зҡ„дј з»ҹи®ӨиҜҶпјҢжҳҜиҝ‘еҚҠдёӘдё–зәӘд»ҘжқҘзғӯеёҰиҘҝеӨӘе№іжҙӢдёӨйЎ№йҮҚиҰҒ科еӯҰеҸ‘зҺ°д№ӢдёҖгҖӮеңЁдёӯеӣҪйҷҶжһ¶зҺҮе…ҲеҸ‘зҺ°дёӯе°әеәҰж¶Ўж—ӢвҖ”вҖ”дёңжө·еҶ·ж¶ЎпјҢејҖеҲӣдәҶдёӯеӣҪйҷҶжһ¶дёӯе°әеәҰж¶Ўз ”з©¶гҖӮ 2 W; {* s* c# O, ^

йҷҶе»әеӢӢйҷўеЈ« ^! n/ F* K# |# j6 m

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

% H% S0 n' j5 e/ n3 B) G

гҖҖгҖҖйҷҶе»әеӢӢпјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪиҲ№иҲ¶йҮҚе·ҘйӣҶеӣўе…¬еҸёз¬¬дёғз ”з©¶жүҖгҖӮ 0 }( _: `6 g+ }, X8 i$ N

гҖҖгҖҖйҷҶе»әеӢӢжҳҜжңҖж—©д»ҺдәӢиҲ°иҲ№йҖҡдҝЎз§‘еӯҰз ”з©¶зҡ„ејҖжӢ“иҖ…е’ҢеҘ еҹәдәәд№ӢдёҖгҖӮдёҠдё–зәӘ60е№ҙд»ЈеҲқпјҢд»–жҸҗеҮә并主жҢҒдәҶвҖң900е·ҘзЁӢвҖқзҡ„з ”еҲ¶пјҢжҲҗеҠҹдёәжҲ‘еӣҪ第дёҖиүҳж ёжҪңиүҮиЈ…дёҠжҲ‘еӣҪиҮӘдё»з ”з©¶и®ҫи®Ўзҡ„зһ¬й—ҙеӨ§еҠҹзҺҮеҝ«йҖҹйҖҡдҝЎиЈ…еӨҮгҖӮзӣ®еүҚжӢ…д»»еӣҪ家йҮҚеӨ§з§‘еӯҰжҠҖжңҜеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫе»әи®ҫйЎ№зӣ®вҖ”вҖ”жһҒдҪҺйў‘жҺўең°е·ҘзЁӢзҡ„йҰ–еёӯ科еӯҰ家пјҢеӣҪ家е®үе…ЁйҮҚеӨ§еҹәзЎҖз ”з©¶йЎ№зӣ®вҖ”вҖ”ж— зәҝйҖҡдҝЎзҪ‘з»ңжҷәиғҪеҢ–еә”з”ЁеҹәзЎҖз ”з©¶зҡ„йҰ–еёӯ科еӯҰ家гҖӮ * Z' U+ I' t; o- s1 h- S! D& O

жқЁеЈ«иҺӘйҷўеЈ« 4 i- D/ l4 j! ]% o# S( }. L

6 M5 }* ~2 ?, }- R' |/ g

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

. Y+ y" g2 Z: I; T1 X0 m1 ]: r гҖҖгҖҖжқЁеЈ«иҺӘпјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢе“Ҳе°”ж»Ёе·ҘзЁӢеӨ§еӯҰгҖӮ

$ b$ u( ? W( @. ~; V6 e( y; S гҖҖгҖҖжҲ‘еӣҪж°ҙ声科еӯҰжҠҖжңҜдёҺж•ҷиӮІдәӢдёҡзҡ„дё»иҰҒеҘ еҹәдәәе’ҢејҖжӢ“иҖ…д№ӢдёҖгҖӮеҲӣе»әдәҶдёӯеӣҪ第дёҖдёӘзҗҶе·Ҙз»“еҗҲй…ҚеҘ—е®Ңж•ҙзҡ„ж°ҙеЈ°е·ҘзЁӢдё“дёҡпјҢ并еҹ№е…»еҮә第дёҖжү№ж°ҙеЈ°дё“дёҡжҠҖжңҜйӘЁе№ІпјҢдёәдёӯеӣҪж°ҙеЈ°еӯҰ科е»әи®ҫеҒҡеҮәдәҶзӘҒеҮәиҙЎзҢ®гҖӮ # c! ]* I; b7 t, ~

иөөжі•з®ҙйҷўеЈ«

6 \) p8 c) t) B% O' u9 Z  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

$ d$ Q6 _) t; I: \/ M$ m

гҖҖгҖҖиөөжі•з®ҙпјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪж°ҙдә§з§‘еӯҰз ”з©¶йҷўй»„жө·ж°ҙдә§з ”究жүҖгҖӮ 3 L- b( ^, ~: m/ _

гҖҖгҖҖиөөжі•з®ҙй•ҝжңҹиҮҙеҠӣдәҺжө·ж°ҙе…»ж®–зҗҶи®әдёҺжҠҖжңҜзҡ„з ”з©¶пјҢдё»иҰҒд»ҺдәӢеҜ№иҷҫе®һйӘҢз”ҹжҖҒеҸҠ科еӯҰжҠҖжңҜз ”з©¶гҖӮжҸҗеҮәдәҶдёҖеҘ—йҖӮеҗҲжҲ‘еӣҪеӣҪжғ…зҡ„еҜ№иҷҫе…»ж®–з”ҹдә§е·ҘиүәпјҢжҺЁеҠЁдәҶеҜ№иҷҫе…»ж®–дә§дёҡзҡ„еҸ‘еұ•пјҢдёәжҲ‘еӣҪжҲҗдёәдё–з•Ң第дёҖе…»иҷҫеӨ§еӣҪеҒҡеҮәдәҶзӘҒеҮәиҙЎзҢ®гҖӮ

# |1 f1 W2 R0 r4 R( } еҚўиҖҖеҰӮйҷўеЈ«

+ \2 Q- l7 Q1 W |5 x& n  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

" K: D/ K( D; |* s# G1 o

гҖҖгҖҖеҚўиҖҖеҰӮпјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪең°иҙЁз§‘еӯҰйҷўгҖӮ 5 r- I0 D0 V" h$ p& F5 L7 D! n; B

гҖҖгҖҖиҝ‘е№ҙжқҘпјҢеҚўиҖҖеҰӮжӢ…д»»дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҮҚеӨ§е’ЁиҜўйЎ№зӣ®вҖ”вҖ”жө·иҘҝз»ҸжөҺеҢәпјҲй—ҪжұҹгҖҒд№қйҫҷжұҹзӯүжөҒеҹҹпјүз”ҹжҖҒзҺҜеўғе®үе…ЁдёҺеҸҜжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•з ”究зҡ„йЎ№зӣ®з»„й•ҝпјҢжҺЁеҠЁжө·иҘҝз»ҸжөҺеҢәеҸ‘еұ•дё“йЎ№з ”з©¶еҸ–еҫ—зӘҒз ҙпјҢдёәзҰҸе»әзңҒеҸҠжө·иҘҝз»ҸжөҺеҢәеҸ‘еұ•еҒҡеҮәдәҶзӘҒеҮәиҙЎзҢ®гҖӮ - ?1 K) N, Z; ~4 X: f

жІҲй—»еӯҷйҷўеЈ« 4 J4 e8 L# F, E3 P

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

3 U8 u& K" Q6 y% B" N

гҖҖгҖҖжІҲй—»еӯҷпјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪиҲ№иҲ¶йҮҚе·ҘйӣҶеӣўе…¬еҸёгҖӮ

) X8 {! m0 Y/ I/ `: F$ \& e гҖҖгҖҖжІҲй—»еӯҷдҪңдёәиҲ№иҲ¶и®ҫ计专家пјҢдёҖзӣҙиө°еңЁиҲ№иҲ¶жҠҖжңҜз ”еҸ‘йўҶеҹҹжңҖеүҚжІҝпјҢеңЁиҲ№иҲ¶жҠҖжңҜз ”еҸ‘йўҶеҹҹеҠҹеӢӢеҚ“и‘—гҖӮеңЁжІҲй—»еӯҷзҡ„еёҰйўҶдёӢпјҢ30дёҮеҗЁи¶…еӨ§еһӢжІ№иҪ®пјҲVLCCпјүзҡ„и®ҫи®Ўе»әйҖ жү“з ҙдәҶеӣҪеӨ–й•ҝжңҹеһ„ж–ӯзҡ„еұҖйқўпјҢе®һзҺ°дәҶдёӯеӣҪ30дёҮеҗЁи¶…еӨ§еһӢжІ№иҪ®е»әйҖ йӣ¶зҡ„зӘҒз ҙе’ҢдёӯеӣҪеҚ•иҲ№е»әйҖ иғҪеҠӣд»Һ15дёҮеҗЁзә§еҲ°30дёҮеҗЁзә§зҡ„и·Ёи¶ҠпјҢеңЁдёӯеӣҪйҖ иҲ№еҸІдёҠе…·жңүйҮҢзЁӢзў‘зҡ„ж„Ҹд№үгҖӮ ' x% B8 D: L* b5 Q' }5 B* C7 J

йҮ‘еәҶз„•йҷўеЈ«

/ r: u2 y+ y/ M- \" _3 ~" r# ?  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

( f" b1 y3 F7 ^: M

гҖҖгҖҖйҮ‘еәҶз„•пјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢе№ҝе·һжө·жҙӢең°иҙЁи°ғжҹҘеұҖгҖӮ

7 y U% B* {, S9 H% N+ G1 q3 T гҖҖгҖҖиҮӘ1963е№ҙд»ҺдәӢжө·жҙӢең°иҙЁдёҺзҹіжІ№ең°иҙЁи°ғжҹҘе’Ңз ”з©¶е·ҘдҪңд»ҘжқҘпјҢйҮ‘еәҶз„•еҸ–еҫ—дәҶдё°зЎ•зҡ„з§‘з ”жҲҗжһңпјҢдёәжҲ‘еӣҪеҚ—жө·еҢ—йғЁгҖҒеҢ—йғЁж№ҫгҖҒзҸ жұҹеҸЈзӣҶең°гҖҒеҸ°ж№ҫжө·еіЎеҸҠеҚ—жө·еҚ—йғЁзҡ„жІ№ж°”иө„жәҗеӢҳеҜҹгҖҒиҜ„д»·пјҢд»ҘеҸҠеңЁеӨӘе№іжҙӢеӨҡйҮ‘еұһз»“ж ёз ”з©¶ж–№йқўеҒҡеҮәдәҶйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮ2006е№ҙзј–еҶҷгҖҠеӨ©з„¶ж°”ж°ҙеҗҲзү©иө„жәҗжҰӮи®әгҖӢпјҢдёәжҲ‘еӣҪејҖеұ•еӨ©з„¶ж°”ж°ҙеҗҲзү©з ”究дёҺејҖеҸ‘еҘ е®ҡдәҶзҗҶи®әеҹәзЎҖгҖӮ

; m2 q5 M. o1 q& s$ N/ P йҮ‘зҝ”йҫҷйҷўеЈ« 3 A0 M7 S! j( o# T2 A' @& p2 z

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

: j% d5 \+ ?$ V& g1 u; ?9 Z% H гҖҖгҖҖйҮ‘зҝ”йҫҷпјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢеӣҪ家жө·жҙӢеұҖ第дәҢжө·жҙӢз ”з©¶жүҖгҖӮ , L0 T' u- y, q! b

гҖҖгҖҖйҮ‘зҝ”йҫҷжҳҜжҲ‘еӣҪжө·еә•з§‘еӯҰзҡ„еҘ еҹәдәәпјҢжҺЁеҠЁдәҶжҲ‘еӣҪжө…жө·жө·еә•жІ№ж°”еӢҳжҺўзҡ„иө·жӯҘпјҢеҲӣе»ә并еёҰйўҶжҲ‘еӣҪ第дёҖдёӘжө·жҙӢең°йңҮйҳҹжҲҗеҠҹе®ҢжҲҗдәҶдёӯеӣҪжө·дёҠ第дёҖжқЎең°йңҮеү–йқўпјҲйҫҷеҸЈвҖ”з§ҰзҡҮеІӣпјүпјҢе®һзҺ°дәҶдёӯеӣҪжө·дёҠжө·еә•зҹіжІ№еӢҳжҺўйӣ¶зҡ„зӘҒз ҙгҖӮ

9 g# u% { z# ]$ ^, ]% j3 q. z* X; l йҷҲеҗүдҪҷйҷўеЈ«

# a4 c8 Z( i$ X! F" V# p; e% I  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

: h" k, R4 y# @3 ^5 i

гҖҖгҖҖйҷҲеҗүдҪҷпјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢеҚҺдёңеёҲиҢғеӨ§еӯҰгҖӮ

8 e7 o$ {( w% P$ E+ x гҖҖгҖҖйҷҲеҗүдҪҷй•ҝжңҹиҮҙеҠӣдәҺдёӯеӣҪжІіеҸЈжө·еІёзҡ„зҗҶи®әдёҺе®һи·өз ”з©¶пјҢејҖжӢ“дәҶд»ҘеҠЁеҠӣгҖҒжІүз§ҜдёҺең°иІҢзӣёз»“еҗҲдёәзү№иүІзҡ„жІіеҸЈжө·еІёеӯҰ科дҪ“зі»пјҢзҺҮе…ҲжҸҗеҮәе’ҢеҖЎеҜјејҖеұ•дәҶе…ЁеӣҪжө·еІёеёҰе’Ңжө·ж¶Ӯиө„жәҗз»јеҗҲи°ғжҹҘз ”з©¶пјҢеҲӣе»әдәҶдёӯеӣҪ第дёҖдёӘжІіеҸЈжө·еІёз ”究жңәжһ„гҖӮд»–зҡ„з ”з©¶жҲҗжһңе’ҢеӯҰжңҜжҖқжғідёҚд»…еҜ№дёӯеӣҪжІіеҸЈжө·еІёеӯҰзҡ„еҸ‘еұ•е…·жңүйҮҚиҰҒжҢҮеҜјж„Ҹд№үпјҢиҖҢдё”еҜ№дҝғиҝӣе’ҢжҺЁеҠЁеӣҪйҷ…жІіеҸЈжө·еІёз ”究具жңүж·ұиҝңеҪұе“ҚгҖӮ - U& _! I1 ^* @/ m; Z

е§ңжҷҜеұұйҷўеЈ« $ l3 q+ t2 g. Y1 {8 p+ y% u% |

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

' S' n! |& ?; V X8 ~5 x2 H6 S

гҖҖгҖҖе§ңжҷҜеұұпјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўеӣҪ家з©әй—ҙ科еӯҰдёӯеҝғгҖӮ + w( D6 Q; A) T

гҖҖгҖҖе§ңжҷҜеұұжҳҜжҲ‘еӣҪжө·жҙӢеҚ«жҳҹзҡ„з§ҜжһҒжҺЁеҠЁиҖ…д№ӢдёҖгҖӮ2011е№ҙпјҢвҖңжө·жҙӢдәҢеҸ·вҖқеҚ«жҳҹжҲҗеҠҹеҸ‘е°„пјҢз”ұд»–жӢ…д»»йҰ–еёӯ科еӯҰ家зҡ„з§‘з ”еӣўйҳҹз ”еҲ¶зҡ„еҚ«жҳҹдё»иҪҪиҚ·вҖ”йӣ·иҫҫй«ҳеәҰи®ЎгҖҒж ЎжӯЈиҫҗе°„и®ЎпјҢеЎ«иЎҘдәҶжҲ‘еӣҪеҚ«жҳҹжөӢй«ҳдёҡеҠЎдә§е“Ғзҡ„з©әзҷҪпјҢж•°жҚ®еңЁеӣҪеҶ…еӨҡдёӘеә”з”ЁйўҶеҹҹеҸ‘жҢҘдәҶйҮҚиҰҒдҪңз”ЁпјҢдёәжҲ‘еӣҪжө·жҙӢеҚ«жҳҹиөўеҫ—йҮҚиҰҒзҡ„еӣҪйҷ…еҪұе“Қе’Ңең°дҪҚпјҢжҺЁеҠЁдәҶдёҖзі»еҲ—д»Ҙеҫ®жіўйҒҘж„ҹдёәдё»иҰҒиҪҪиҚ·зҡ„ж°”иұЎеҚ«жҳҹзҡ„з«ӢйЎ№з ”еҲ¶гҖӮ

5 v& M# E" r3 e J q2 W1 t! B: Q4 G еҫҗжҙө йҷўеЈ«

6 M) Y' Z u& w) s$ `) I  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

/ @- R& z8 t. M# \/ t! H. U4 x гҖҖгҖҖеҫҗжҙөпјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢеӣҪ家жө·жҙӢеұҖ第дёүжө·жҙӢз ”з©¶жүҖгҖӮ # G) o( A- }; ~1 B

гҖҖгҖҖ1991е№ҙпјҢеҫҗжҙөеңЁеҺҰй—ЁеҲӣе»әдәҶжҲ‘еӣҪ第дёҖдёӘжө·жҙӢз”ҹзү©еҹәеӣ е·ҘзЁӢе®һйӘҢе®ӨпјҢеңЁдё–з•ҢдёҠзҺҮе…Ҳе®ҢжҲҗдәҶеӣ°жү°еҜ№иҷҫе…»ж®–дёҡеӨҡе№ҙзҡ„з—…еҺҹв”Җв”ҖеҜ№иҷҫзҷҪж–‘жқҶзҠ¶з—…жҜ’еҹәеӣ з»„е…ЁйғЁеҜҶз Ғзҡ„з ҙиҜ‘е’ҢеҲҶжһҗе·ҘдҪңпјҢдҪҝжҲ‘еӣҪеҜ№иҷҫз—…жҜ’еҲҶеӯҗж°ҙе№ізҡ„з ”з©¶еҸ–еҫ—йҮҚеӨ§зӘҒз ҙгҖӮ ) k$ n$ H# Y0 ~$ D. d5 P

и°ўдё–жҘһйҷўеЈ« 6 O2 _# a9 B# H

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

) q$ Y$ Z5 ~% l4 M4 c: R4 i' ~- O гҖҖгҖҖи°ўдё–жҘһпјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯдәӨ第дёҖиҲӘеҠЎе·ҘзЁӢеӢҳеҜҹи®ҫи®Ўйҷўжңүйҷҗе…¬еҸёгҖӮ 8 t; N1 v( a+ ]/ t

гҖҖгҖҖи°ўдё–жҘһй•ҝжңҹд»ҺдәӢжёҜеҸЈе’Ңжө·еІёе·ҘзЁӢи®ҫи®ЎпјҢе®ҢжҲҗи®ҫи®ЎеҸҠз ”з©¶100еӨҡйЎ№пјҢе…¶дёӯжңүеӣҪ家йҮҚзӮ№еҸҠеӨ§дёӯеһӢйЎ№зӣ®40еӨҡйЎ№гҖӮдё»жҢҒе’ҢеҸӮеҠ зҡ„и®ҫи®ЎеҸҠз ”з©¶йЎ№зӣ®еӨҡж¬ЎиҺ·еҫ—еӣҪ家科жҠҖиҝӣжӯҘеҘ–гҖҒдәӨйҖҡйғЁз§‘жҠҖиҝӣжӯҘеҘ–гҖҒе…ЁеӣҪдјҳз§Җе·ҘзЁӢи®ҫи®ЎеҘ–е’ҢдәӨйҖҡйғЁдјҳз§Җе·ҘзЁӢи®ҫи®ЎеҘ–зӯүгҖӮ

Q1 |/ b. f* W4 `) A' p еҫҗиҠ‘еҚ—йҷўеЈ«

5 T- M$ k/ x/ ]  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

" z( a+ [# n# J

гҖҖгҖҖеҫҗиҠ‘еҚ—пјҢдёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«пјҢдёӯеӣҪиҲ№иҲ¶йҮҚе·ҘйӣҶеӣўе…¬еҸёгҖӮ

% p3 l4 Z6 J, U6 z, [ гҖҖгҖҖеҫҗиҠ‘еҚ—жҳҜж·ұжҪңеҷЁжҠҖжңҜ专家гҖӮиҮӘ2002е№ҙиө·пјҢд»–жӢ…д»»жҲ‘еӣҪиҮӘиЎҢи®ҫи®ЎгҖҒиҮӘдё»йӣҶжҲҗз ”еҲ¶зҡ„7000зұізә§иҪҪдәәжҪңж°ҙеҷЁиӣҹйҫҷеҸ·зҡ„жҖ»и®ҫи®ЎеёҲпјҢе…ҲеҗҺиҺ·еҫ—еӣҪ家科жҠҖиҝӣжӯҘдёҖгҖҒдәҢзӯүеҘ–пјҢиҲ№иҲ¶жҖ»е…¬еҸёз§‘жҠҖиҝӣжӯҘдёҖгҖҒдәҢзӯүеҘ–пјҢе…үеҚҺеҘ–пјҢдҪ•жўҒдҪ•еҲ©з§‘еӯҰдёҺжҠҖжңҜиҝӣжӯҘеҘ–зӯүеҚҒеӨҡйЎ№еҘ–еҠұгҖӮ 7 _! I6 p2 r9 e$ C' {; m% D2 u

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

" X5 b8 {$ p9 Y

зӮ№еҮ»дёҠж–№еӣҫзүҮжҠҘеҗҚеҸӮеҠ иҲӘжө·еҶ¬д»ӨиҗҘпјҒ 2 t6 P3 u) r l

жқҘжәҗпјҡжө·жҙӢзҹҘеңҲгҖҒдёӯеӣҪжө·жҙӢжҠҘ дёӯеӣҪжө·жҙӢзҪ‘йҖҡи®Ҝе‘ҳжӢӣеӢҹд»Өпјҡ- }% c0 s/ `1 K

дёәдәҶз»ҷе№ҝеӨ§жө·жҙӢзҲұеҘҪиҖ…дёҖдёӘеұ•зӨәиҮӘжҲ‘зҡ„е№іеҸ°е’ҢжңәдјҡпјҢиҝӣдёҖжӯҘдё°еҜҢдёӯеӣҪжө·жҙӢзҪ‘зҡ„еҺҹеҲӣеҶ…е®№пјҢзҺ°йқўеҗ‘е…ЁеӣҪжӢӣеӢҹйҖҡи®Ҝе‘ҳпјҢ并еҗ‘зӨҫдјҡеҗ„з•ҢдәәеЈ«е№ҝжіӣзәҰзЁҝпјҢжҲ‘们е°ҶйҖүеҸ–жңүд»·еҖјзҡ„еҺҹеҲӣеҶ…е®№еңЁжө·жҙӢзҪ‘еҸҠжө·жҙӢзҪ‘еҫ®дҝЎе№іеҸ°иҝӣиЎҢжҺЁйҖҒгҖӮеҗҢж—¶пјҢжҲҗдёәжҲ‘们зҡ„йҖҡи®Ҝе‘ҳеҗҺпјҢжӮЁиҝҳе°ҶиҺ·еҫ—вҖңдёӯеӣҪжө·жҙӢзҪ‘йҖҡи®Ҝе‘ҳвҖқиҚЈиӘүиҜҒд№ҰпјҢеҸӮеҠ жҲ‘们е®ҡжңҹдёҫеҠһзҡ„еҹ№и®ӯеҸҠзӣёе…іжҙ»еҠЁгҖӮ 0 c0 \8 x8 }5 n

дәҶи§ЈиҜҰжғ…иҜ·еҠ е·ҘдҪңпјұпјұпјҡ2640898331

9 j! f" l4 T0 e зүҲжқғеЈ°жҳҺпјҡдёӯеӣҪжө·жҙӢзҪ‘иҮҙеҠӣдәҺеҘҪж–ҮжҺЁйҖҒпјҢзүҲжқғеұһдәҺеҺҹдҪңиҖ…пјҢйғЁеҲҶж–Үз« жҺЁйҖҒж—¶жңӘиғҪдёҺеҺҹдҪңиҖ…еҸ–еҫ—иҒ”зі»пјҢжҲ–ж— жі•жҹҘе®һеҺҹдҪңиҖ…姓еҗҚпјҢеңЁиҝҷйҮҢеҜ№дҪ 们表зӨәж·ұж·ұзҡ„жӯүж„ҸгҖӮиӢҘж¶үеҸҠзүҲжқғй—®йўҳпјҢзғҰиҜ·еҺҹдҪңиҖ…з•ҷиЁҖиҒ”зі»жҲ‘们гҖӮ

) S* o6 T4 h/ ]( D: ~  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

, l/ ^7 Q$ z y. g2 h

6 Q! u7 P& W, ~/ g5 T& O

9 @) R4 l& ^% n l i2 ?% h y

3 i2 W$ Y9 J1 O+ ~

. y6 c) @9 w$ \

|