|

+ n2 `0 A5 j0 Z

8 Q( R1 A) `9 N7 G' l) M 来源:《测绘学报》2017年46卷10期 ( w0 Q3 e; @5 \8 o. v

! Q7 E3 Z6 ^2 V9 R( `5 V1 l

作者:翟国君, 黄谟涛

& o1 r) a" I9 z$ [/ ] L* g 第一作者简介:翟国君, 男, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为海洋大地测量和海底地形测量。 6 H# p6 Y6 j3 L' v+ @7 {9 ^) H

摘要:从学科研究内容拓展与交叉融合发展、海底地形测量与海岸地形测量、海洋重力测量与海洋磁力测量、海洋测量信息应用等方面,对我国海洋测量技术的研究现状进行了分析和总结。主要论述了边缘学科增长点的兴起、多维立体测量平台的建立、测量设备的国产化研制、新理论新技术新方法的运用以及信息的应用等方面。基本概括了海洋测量技术发展的全貌,并对未来的技术发展方向进行了展望。

9 Q; @2 U" y- Z, s% g/ M: m" ~; X 关键词:海洋测绘 海洋测量 发展 综述

/ t( n4 R& p9 d6 d

+ _/ T/ U" {5 y+ r- M

海洋测量船

* L: R8 `* B3 _- W& O" G6 y 海洋测绘作为测绘科学与技术的一个分支,主要是以占地球表面积71%的海洋及陆地水域的江河湖泊为研究对象,其研究内容涉及海洋和陆地水域及其邻近陆地与地理空间分布有关的几何、物理、人文及随时间变化的信息的获取、处理、管理、表示和利用。海洋测量是海洋测绘的重要组成部分,主要包括海洋大地测量、海道测量、海底地形测量、海岸地形测量、海洋重力测量、海洋磁力测量、海洋工程测量等。随着卫星定位技术、遥测遥感技术、计算机技术、传感器技术的发展,海洋测量也发生了深刻的变革。其表现出的学科拓展性与交融性、信息源的融合性、数据挖掘的深刻性、应用服务的普适性等特征都得到了充分体现。在测量信息的获取和处理、测量设备的研发、新技术新方法的应用等多个方面都取得了显著的进展。 6 g3 n; D1 E3 z& E4 c8 P. M3 s

关于海洋测量技术的研究现状与发展趋势,在不同的时代都有专家进行过研究综述[1-5]。他们或者从测量方式、平台使用、设备研发、数据处理,或者从机制体制、学科建设、人才培养、标准建设等方面进行了论述,为读者提供了海洋测量技术发展的客观评述。尤其是由中国测绘地理信息学会负责编撰的《测绘地理信息蓝皮书》和《测绘科学与技术学科发展报告》(又称白皮书),更是分年度对海洋测绘的技术发展从各个方面进行了全面的介绍和评述[6-9]。本文基于笔者的理解,结合前人的研究成果,拟对海洋测量技术发展的几个方面进行重点综述,有利于读者进一步了解海洋测量技术的发展概貌。 ! O- _% R8 p9 G+ L

1 海洋测量学科拓展与交叉融合发展 s* `: V/ s' P! d5 l5 w: ?0 i* ]

按照学科隶属关系划分,海洋测绘无疑属于测绘学科,这是毋庸置疑的。海洋测绘的基础理论、坐标框架、技术方法、应用领域等和测绘学科都是一脉相承的。作为数据采集技术的海洋测量自然属于测绘学科的地理空间信息的获取和处理环节。然而,随着现代高新技术的迅速发展与推广应用,以及测量仪器制造工艺的改进、测量要素的多样化、测量技术的通用化,海洋测量技术不仅学科自身的研究内容得到了较大幅度的拓展,不同学科之间的交叉融合也得到了持续的良性发展。 6 K2 L; D& N, z$ N& R( @

1.1 学科研究内容的拓展 # h# Z" o' N @8 Y+ G2 P' @. U2 R

1.1.1 从传统的海道测量学到现代的海洋测量学 3 {4 i8 V! i. D2 N3 A1 X

海道测量学科的发展已有一百多年的历史,而海道测量活动则可追溯到更为久远的历史。随着测量仪器、测量内容和测量方法的变革,从20世纪以来,在海道测量学科的基础上,又出现了海洋重力测量、海洋磁力测量、海洋大地测量、海洋遥感测量等,已经逐渐发展为海洋测量学科[10]。国际海道测量组织出版的《Hydrographic, A3 T" h, j9 N, w3 ~* D

Dictionary》《IHO Standards for Hydrographic Surveys》和《Manual on Y% X1 Q; }2 `3 F3 F, C

Hydrography》里面所指的hydrography,其内容还是我们平时所讲的以保证航海安全为主要目的的海道测量。 g$ c' p7 ~, r9 @. d- j

1990年,国际海道测量组织出版的《海道测量词典》(第四版),对hydrography的定义是:专门以航海为应用目的,涉及测量和描述地球表面可通航区域及其毗邻的沿海区域自然特征的一门应用科学。

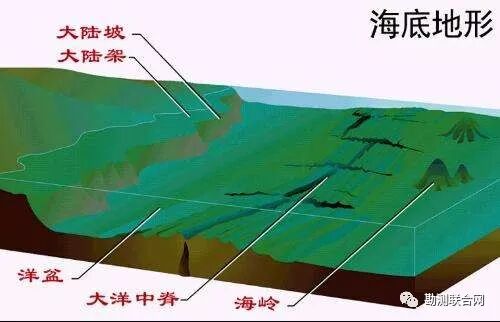

1 Y2 I/ {, W* w5 _ 在国内,大家对海道测量和海洋测量的认识也渐趋一致。一般认为海道测量是海洋测量的组成部分。海道测量是对海洋和江河、湖泊水下地貌及其附近陆地地形所进行的测量与调查的理论与技术。获取的数据主要用于编制航海图、发布航海参考资料、提供水域基础地理信息,主要目的是保证船舶安全与高效率航行。比较而言,在海道测量基础上发展起来的海洋测量,其内涵要比海道测量广得多。海洋测量是对海洋和江河、湖泊及其沿岸地带进行测量的理论、技术和方法。海洋测量按研究内容和任务可分为海洋大地测量、海道测量、海底地形测量、海岸地形测量、海洋重力测量、海洋磁力测量、海洋工程测量和海洋遥感测量等。

; L# G q, C- g% c

, Y! B: N; \& I: `4 A+ d% ^* [ 海洋测量模拟图

. M; e. Q; X6 q `' e6 W9 y7 z# |: ] 1.1.2 从狭义的海洋大地测量到广义的海洋大地测量

5 S- ?& Y/ c$ Z3 Y 大地测量学历史悠久,内容丰富,是研究和确定地球的形状、大小、重力场、整体与局部运动和地球表面点的几何位置以及它们的变化的理论和技术的学科。而海洋大地测量作为陆地大地测量在海洋区域的扩展,其研究内容不再局限于狭义的建立海洋大地控制网(点),测定平均海面、海面地形和大地水准面等,而是渐渐融入了更多的陆地大地测量的研究内容。在陆地上,大地测量包括椭球面大地测量、物理大地测量、空间大地测量、卫星大地测量、动力大地测量、行星大地测量等。在海洋上,除了传统的海洋大地测量研究的内容外,随着海洋重力测量手段的多样化、垂直基准的建立,建立海洋大地控制网方法的发展以及海底长期观测网的建立等,同样包括了物理大地测量、空间大地测量、动力大地测量的研究内容。这些内容已经超出狭义的海洋大地测量所包含的范围,渐渐发展为广义的海洋大地测量。 " D& U" [( y" Z: F( _ s

1.2 学科交叉融合发展

$ X$ [5 W( ]3 J, }" t 1.2.1 海洋测量与海洋调查 6 i3 U& x( K" {! d x6 ~

海洋测量与海洋调查虽然分属于不同的学科,但在仪器设备、测量要素、作业方法、数据处理和成果应用等方面,有着许多的共同点。尤其在海底地形测量、海底底质探测和海洋重磁测量等方面,技术方法、测量要素、数据处理和成果形式等趋同性很强,体现了两个学科之间的交融性正在增强。当然,尽管有着这种学科交叉的特点,但两者的区别还是明显的。

+ d' \: \2 y: I3 Y `9 p 海洋测量主要是对海洋地理空间要素的测量和处理,对海洋化学、海洋生物、海洋光学等不进行调查。海底地形测量比例尺范围为1:2000~1:50万,测量成果事关舰船航行安全,测量精确度和精密程度要求较高。海洋重磁测量成果主要用于海洋测量基准确定和军事保障目的,因此对测量成果的精细度和可靠性精度更高。

7 f$ M- Y( ]- q* C 海洋调查主要是对海洋环境要素进行调查,不涉及海岸地形测量、沿岸水深测量、海洋大地测量等内容。海底地形调查比例尺范围为1:10万~1:100万,调查成果主要服务于海洋资源勘查和海洋科学研究,只为编制舰船航行图件提供参考信息,调查精确度和精细程度要求相对较低。同样,海洋重磁调查成果也主要服务于海洋资源勘查和海洋科学研究,只为确定海洋测量基准和保障军事应用提供参考信息,因此要求的调查精度较低[11-13]。

4 v- b; e$ w* g/ R* W5 J. L 1.2.2 海洋测量与海洋地质调查 * {0 q3 l- g3 z+ X

海洋地质调查本身就具有两个学科交融的特点,其既有海洋学科的特点,又有地质学的特点。海洋测量过去仅对水深在100

: G* m, d% T7 K m以内的海区进行海底表层底质探测。随着海洋测量成果应用领域的拓展,海洋测量的探测要素不再局限于海底底质,而是向海底地质调查的内容靠近。所用的仪器设备、作业方法和探测要素基本相同,但由于应用目的不同,海洋测量对样品的分析和底质分类的精细程度要求较低。

/ I+ K0 X" X* J# o E% f( R/ N 1.2.3 海洋测量与海洋声学调查 % ]9 d$ ?; Q; l+ k7 _* X

声波在海水中的传播路径和速度直接影响着海底地形地貌的测量精度。为了保证多波束测深系统对海底地形地貌的探测精度,测量期间必须在测区布设若干声速剖面,以便对声线弯曲进行跟踪改正,提高海底地形地貌的探测精度。随着中远海综合测量调查船的建造,为了充分利用测量船上搭载的声速测量设备,实施海洋测量时已经更多地兼顾了海洋声学调查的需要,使得海洋测量和海洋声学调查在仪器设备、作业方法、测量要素、成果应用等方面达到了更多的交融和协调发展。 8 m! |& q* w" v5 `' \; N1 w

2 海底地形与海岸地形测量技术的进展 ! E. k: B: G# {' o8 O5 K

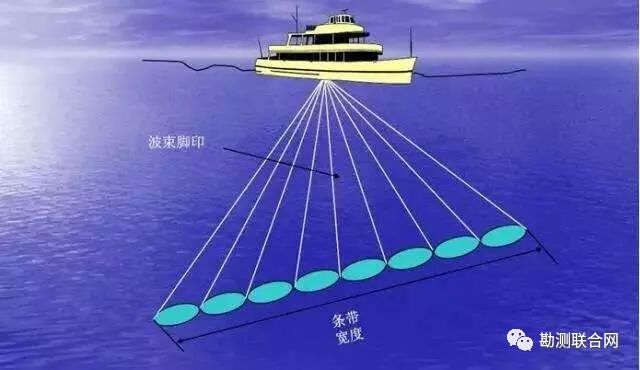

海底地形测量是海洋测量最为核心最具特色的信息获取技术。目前多波束全覆盖测深技术已经成为海洋测量的常规技术,点线测量模式已经发展为面状的全覆盖测量模式。目前在海底地形与海岸地形测量方面,其研究进展主要体现在以下几个方面[1-9,14-17]: ) s! i- G* H' e; b1 c. j3 u4 N

(1)

; Q, O+ X4 Z; c: D* N7 D5 H 海底地形地貌立体测量体系基本形成。采用船载方式实施海洋测量一直是海洋地理空间信息获取的主要方式。传统的点线式海底地形测量模式已发展成面状的全覆盖作业模式。随着机载激光测深系统的应用,这种高精度高效率的机载水深测量作业方式在浅于50

6 r* B: x0 _9 S m的水域已成为多波束水深测量手段的重要补充。利用大量的卫星测高数据可以在全球海域结合船载水深测量数据对海底地形地貌进行反演,相对精度可优于反演水深的7%。可见光遥感和微波遥感也是水深反演的一种手段。航空摄影和遥感技术作为传统的实地测量的补充已成为海岸带地形测量的常规手段。水下隐蔽式测量手段正在建设中。船载和机载的水陆一体化测量技术已经得到应用。这些航天、航空、地面、水面、水下五位一体的测量手段标志着全要素多平台的海洋测量体系已初步形成。 : s7 Y# j8 B3 e) H' l

(2)# A/ O& U& M* Y( }7 D5 P9 I1 w

水陆一体化测量技术得到应用。海底地形测量和海岸地形测量在传统的海洋测量中是分开实施的。前者采用船载方式实施,后者采用人工实地测量或摄影遥感的方式实施。随着激光三维扫描仪的出现,利用船载方式,通过搭载多波束测深仪(或单波束测深仪)、GNSS接收机、激光三维扫描仪、姿态传感器等设备,就可以在岸线附近同时实施海底地形测量和海岸地形测量,实现水陆一体化无缝测量。同样,利用具有海岸地形测量功能的机载激光测深系统也可以实现岸线附近的水陆一体化无缝测量,目前该技术已经成熟。国产的机载测深激光雷达在国家科技部重大仪器专项的支持下年内即可问世。利用气垫船开展大面积浅滩地形测量的试验取得了较好的成果,这对于船只因吃水问题无法驶入和滩涂面积大而人工实测困难的大面积滩涂地区的地形测量无疑提供了一种有效的解决途径。 - ]3 B9 [& ?3 d* f3 g

# u% O) K6 t6 Z) Q. v (3)0 v: @9 l# ^ \

具有自主知识产权的浅水多波束测深系统已经研制成功。多年来,无论是深水还是浅水多波束测深系统一直依赖于引进,严重制约了沿岸水深的全覆盖测量和内陆水域的全覆盖测量。目前,浅水多波束测深技术已经实现突破,采用多脉冲发射技术和双条幅检测技术,实现了高密度信号的采集和处理。采用Dolph-Tchebyshev屏蔽技术,减少了垂直航迹方向的旁瓣效应。其产品已推广应用。深水多波束测深系统、侧扫声呐和浅底层剖面仪正在研制中。

; I8 ~! H0 |+ z& v9 Q0 M! P# s: e (4)3 K( z3 f/ j6 Y" Y- p" g

GNSS无验潮水深测量技术已经发展成熟,被广泛应用于沿岸水深测量当中。一是有效提高了测量的作业效率,减轻了作业人员的劳动强度;二是有效削弱了波浪和潮汐误差的影响,提高了测量成果精度。GNSS无验潮水深测量的定位方法也已由初期的GNSS# P( `4 ^ X X3 @3 @' D0 D2 `! @

RTK发展到现在的精密单点定位(ppp),大大拓展了差分定位的作用距离,使得远离海岸的GNSS无验潮水深测量成为可能。

3 n) s9 U. T9 C- I8 r n (5)

3 S2 ^6 Q3 u! _* N* Y. a+ F 海底地形反演方法取得进展。除了利用单波束测深仪、多波束测深系统和机载激光测深系统实施海底地形测量外,利用卫星测高数据反演大尺度海底地形也是海洋测量领域研究的热点问题。其反演方法除了传统的匹配滤波法和线性回归法,国内学者又改进和发展了新的反演方法。其中基于地壳密度差的重力地质法更加适宜于利用卫星测高重力异常反演海底地形。其将重力异常划分为长波参考场和短波残差场,前者由已知海水深度和重力异常的控制点计算,后者在待求点上用重力异常减去长波重力异常得到短波分量,然后根据短波分量来反演海水的深度。这种方法能够获得比ETOPO1模型更高的精度。 4 O" {9 L' P* v/ t7 Q4 {0 V

(6)

, v& m& ~( i, d+ q 海底地形产品更加多样化。海洋测量成果的主要产品形式一直以纸质航海图为主,兼有航海书表等产品。海洋经济的发展、国防建设和科学研究的需要促进了海底地形产品的多样化、服务保障的网络化、覆盖区域的全球化。海底地形测量成果除了用于编制出版纸质航海图外,还用于编制出版各种格式的数字航海图以及数字海底地形模型DEM(或者数字水深模型DDM)。通过基准转换、增删部分要素或者与其他相关的要素叠加,编制出版不同用途的专题海图(海底地形图、海底地质图等)。

* @$ i) p" E [& }& V# n (7)

" M& R4 n6 v- V0 `' G9 E( x% K 综合航空摄影测量和潮位推算来确定海岸线位置的方法已在海岸地形测量中得到应用。海岸线的位置作为海洋测量要素的重要组成部分,《海道测量规范》规定:“海岸线以平均大潮高潮时所形成的实际痕迹进行测绘。海岸线应进行实测”。但在痕迹不明显或者困难地区,实地测量也会存在很多差异。因此,应用航空摄影测量和潮位推算来确定海岸线位置的方法不失为一种可行的方法,且已经在国家专项中得到应用。然而,在日潮特征海域,现有海岸线定义中的多年平均大潮高潮面是没有实际意义的,国内有学者提出了在日潮特征海域,应该用回归潮平均高高潮位来取代多年平均大潮高潮面来确定海岸线的位置[14,16-17]。

. p7 b: r& Y9 c- O( G (8)

9 ?( d8 ~7 ~6 O 多波束测深数据处理更加精细化。主要表现为:声线弯曲改正方法不断改进,一是提高了声线弯曲改正的精度,二是提高了声速剖面的代表性。为了对声速传播的路径和速度大小进行跟踪,先后出现了常声速声线跟踪法、常梯度声线跟踪法、声线跟踪误差修正法和等效声速剖面法。为了将实测声速剖面和经验声速剖面相结合,又提出了经验正交函数(EOF)法。为了实现相邻条带的拼接,削弱“哭脸”与“笑脸”现象,除了简单的取平均法、人工调差法、两步平差法,国内学者还提出了以中央波束为控制条件的条带拼接方法,取得了较好的效果。在异常数据探测方面,主要采用人机交互式编辑和自动编辑的方法,前者是人工对每一ping的数据或者对海底三维立体模型数据进行检查,以发现异常数据。后者是利用加权平均、统计分析、中值滤波、抗差估计、趋势面滤波、CUBE滤波等数学方法发现异常数据,或者直接删除(用于建立DEM时),或者再由人工予以确认(用于出版海图时),以免出现纳伪或弃真的现象。 4 S6 x* I+ S# }

3 海洋重力与磁力测量技术的进展 : Y- @3 E" y! r0 V/ U, i

海洋重力和磁力测量方面的进展主要体现在:重磁力测量信息采集平台逐步实现多样化,海洋重力和磁力测量仪器研制国产化取得成效,数据融合处理和误差处理更加精细化,应用领域得到有效拓展[18-23]。

7 j3 n# T- b& P D (1), I1 \9 Z1 X/ `

航空重力测量和海底重力测量技术发展迅速。船载海洋重力测量方式一直是实施海洋重力测量的主要作业模式,但随着海洋航空测量体系的构建,航空重力测量模式成为船载重力测量的重要补充,尤其在近岸海域,航空重力测量是最有效的获取重力场信息的手段。同时,国家专项的实施又为海底重力测量提供了发展契机。不久的将来,将会在一些局部海域开展一定数量的海底重力测量,作为基准比对和研究之用。

4 e2 l; `# C3 H- ?5 c$ T( R (2)7 E9 r4 z. }2 y4 e

重力测量仪器的研制已经实现国产化。具有自主知识产权的捷联式航空重力仪和海洋重力仪、三轴平台式航空重力仪和海洋重力仪的研制均已取得突破性进展,并进行了航空重力测量试验和船载重力测量试验,其测量精度可与国外同类重力仪相媲美。

* H2 {- e) d) {5 v (3)6 H5 e! s: @& m/ n: k( z, R

重力场向下延拓方法研究取得进展。应用航空重力测量技术获取海洋区域的地球重力场已经成为海洋重力测量的重要方法。由于海洋区域的特殊性,其数据处理方法有着区别于陆地区域航空重力测量的特点。重力场向下延拓除了传统经常采用的迭代求解法、最小二乘配置法、梯度法、正则化方法外,我国学者提出的基于高阶重力位模型或者卫星测高数据的海域重力场向下延拓方法,无论是计算的稳定性,还是延拓精度都取得了很好的效果[18]。

* |1 s8 L8 u9 \# o (4) L; M. f* A/ C( c/ F

海洋重力测量误差处理更加精细化。海洋重力测量系统误差处理方法已经成熟,可应用整体网平差法或者两步处理法来实现。针对多航次不同船不同仪器的海洋重力测量,有时彼此之间会存在比较明显的系统误差。为了统一多航次船载重力测量数据基准,基于平差思想,选取一个重力异常模型作为参考场,将航次实测数据与参考场数据差异的平均值作为观测量进行分析计算,可有效统一多航次船载重力测量的数据基准[19-20]。

, N1 j3 p h. l' {7 }7 x (5). l* A+ [7 o) R, u9 X

磁力测量仪器的研制已经实现国产化。具有自主知识产权的光泵式海洋磁力仪已研制成功,并在海洋工程建设中得到应用。国产航空磁力测量仪的可靠性和精度有了大幅提高,已广泛应用于海洋磁力测量和水下磁性目标探测。 0 y+ f: u/ `0 r3 L

(6)+ f0 T& Y9 i" |1 N1 B

为了解决离岸较远海区的磁力测量,已广泛应用海底日变站进行日变改正。同时,国内对于地磁海底日变观测仪器的研制也取得了重要进展。在地磁偏角测量方面,为了克服个别岛屿面积小,观测基线短的问题,提出了观测太阳天体解决小岛的磁偏角测量问题。同时,还提出了基于陀螺经纬仪的超短基线磁偏角测量方法。传统的单探头海洋磁力仪适用于大尺度的海洋地质体调查,不适合水下小目标的精细化探测作业。为了探测水下磁性小目标,考虑到利用多探头同步测量数据比单探头数据具有更好的分辨率,便于对目标的解释和推断,为此研制了多探头磁力仪阵列,可较好地解决磁性小目标的识别和定位问题[21-23]。 2 s8 ] E- s, h9 ~

6 s- K K4 r' ?/ Z$ ^ 4 海洋测量信息应用技术的进展[24-30]

& N d1 B8 q% Q* u7 H (1)

9 E+ _: d, T/ t1 }& B 海底地形测量信息一直以服务于海图编绘为主要目的,并为经济建设、国防建设和海洋权益维护提供基础数据。近年来,海底DEM的构建成为多波束测深数据的一个重要应用方向,与之相关的数据融合处理、不确定度评定、DEM构建方法以及在不同领域的应用也成为研究的热点。水下潜器的定位一直是人们研究的兴趣所在,除了研究基于地球物理场(重力场、地磁场)的水下匹配导航外,人们也在积极探索水下地形匹配对于潜器定位的可能性。

3 Y; J B0 n4 n5 \0 f( | (2)9 O$ l9 K3 f) ~! F( E2 j- K6 C

海洋重力测量数据的主要用途之一是确定地球形状和大小。随着国家专项的实施,海洋垂直基准的确定受到格外重视,在建立近岸海陆一致垂直基准的基础上,海域范围进一步拓展,基准精度进一步提高。作为水下匹配导航的另一种数据源,人们对水下重力匹配导航的模型算法和模拟仿真进行了深入的研究,在匹配区选择、匹配算法改进、重力场模型建立等方面取得了重要进展。为了对远程战略武器发射提供重力场保障,我国学者在重力场对潜地战略导弹发射的影响分析、海洋重力场测量精度需求论证以及重力异常场赋值模式构建研究等方面取得了创新成果。 + {4 z6 x! Y' m4 Y, J

(3)

z: a6 J- j1 X 海洋磁力测量数据除了用于研究地壳构造和矿产资源开发外,在大地测量基准建立、水下潜器的磁力仪探测、舰船的消磁、地磁匹配导航等方面的应用研究取得了明显进展。

g+ m" D8 {' B (4)

8 N8 S( L$ V% S4 p) P5 p6 Q1 G& B 针对我国缺乏高精度海底基准控制点,未有海洋大地测量基准,水下导航技术单调匮乏,陆海地理空间信息未形成统一体系的问题,我国开展了海洋大地测量基准与海洋导航新技术等研究,在海洋大地测量观测网络构建、海陆基准无缝连接、水下参考点建立和海洋多传感器融合导航等方面取得进展。

1 ?# p. K0 e6 J6 f y (5)0 N8 H: F, f ^( v8 w0 x5 U+ }+ z0 T

数字海洋地理信息基础框架建设完成了我国“数字海洋”从科学概念到工程实体建设的重要一步,我国数字海洋地理信息基础框架建设已取得了丰硕的成果。国家海洋局系统和军方的海洋测绘部门在数字海洋建设方面先行先试,在理论方法、观测技术和数据处理方法取得了重要进展。目前的全球空间基准国家专项和海洋观测计划,都将海底控制网或海底观测网的建设列位重要的建设内容。根据服务目的的不同,这些海底观测网将具有定位、测流、重力测量、磁力测量、地震监测、数据传输等功能。未来数字海洋地理信息从技术研究、产品研发、系统建设到产业化的社会化应用服务模式将不断完善。 ( a o( c3 L# @. ^- f1 T6 U0 N# p

5 结论与展望 2 E. L* S2 T9 T& J8 j6 x

经过多年的发展,海洋测量平台更加多样化,以传统的船载平台为主的航天、航空、地面、水面、水下五位一体的多样化的立体数据获取平台体系基本建立。无人机、无人船、气垫船等新型测量平台得到初步应用。水陆一体化的海底地形/海岸地形测量技术进步明显,已在海洋测量中展现其独特的技术优势。一批具有自主知识产权的海洋测量仪器设备研制成功,并取得了令人满意的试验结果,有些设备已得到实际应用。一些新理论、新方法、新技术在海洋测量中得到推广,显著提高了测量效率和成果精度。学科之间的交叉融合程度增强,衍生了很多新的研究方向。可以预见,测量平台多样化,测量设备国产化,信息获取综合化,测量区域全球化,数据处理智能化,产品制作系列化,服务保障网络化,将逐渐成为海洋测量的新常态。 . s( e4 O9 |; @

海洋测量的各类标准将更加完备,最终会形成军民融合、衔接兼容、协调互补的海洋测绘标准体系。随着国家专项的实施,覆盖中国近海的海洋测量基础设施体系建设受到格外重视,相关的专业检定场建设和水陆一体化基准建设将取得突破。

2 k. _6 D4 ^ E 海洋地理空间信息获取平台和仪器设备研制与开发的国产化进程加快。海洋测量全要素信息融合处理、多样化产品制作、全球化信息应用服务等仪器设备的自主研制将取得明显进展。

5 c, A7 x. X9 \7 W- w 国产浅水多波束测深系统在国内市场将与国外产品抗衡,中深水多波束测深系统也将实现国产化。海/空重力仪、海洋/航空磁力仪的国产化程度明显加快,目前已经进行了多次海上试验,精度及可靠性可与国外同类仪器相媲美。可以预期,其在国内市场占有一席之地的日子已为期不远。 1 h: x; G; T: Y) A j8 Y! H$ H

陆海一体化无缝测量技术将得到更加普遍的应用,海岸地形航空摄影测量技术将成为海岸带地形图快速更新的常规手段。无人机、无人艇将得到更广泛的应用。 , x4 S. x1 i+ s, B

在数据处理、方法技术、算法模型等方面,将会更加精细,方法更加实用、精度更加提高。垂直基准建立、海底地形测量、海洋重力测量、海洋磁力测量等方面的数据处理方法会更加成熟。无缝拼接、偶然误差和系统误差的处理、各种环境参数的改正、不同源数据的融合处理等将会更加完善。

" ?8 f0 t7 m7 k7 h! }+ Z* k 参考文献

I9 p* `7 e: o3 `: d [1]翟国君, 黄谟涛, 欧阳永忠, 等. 海洋测绘的现状与发展[J]. 测绘通报, 2001(6): 7–9. 6 I& K2 c5 D4 G; M, ~

[2]赵建虎, 李娟娟, 李萌. 海洋测量的进展及发展趋势[J]. 测绘信息与工程, 2009, 34(4): 25–27. " S K) m6 a. ~! o0 F

[3]黄文骞. 海岛礁测绘的主要技术及方法[J]. 测绘通报, 2014(5): 123–126. 0 P. u. Y6 ]$ }4 {8 w2 m) X

[4]刘雁春, 暴景阳, 李明叁. 我国海洋测绘技术的新进展[J]. 测绘通报, 2007(3): 1–7.

, e5 n* N' u8 C3 k. o N# Y4 u [5]黄谟涛, 翟国君, 欧阳永忠, 等. 海洋测量技术的研究进展与展望[J]. 海洋测绘, 2008, 28(5): 77–82. : o* z, P, d/ W' W4 r s

[6]欧阳永忠, 元建胜, 马宏达, 等. 我国海洋测绘进展及新常态下的挑战[M]//库热西·买合苏提. 新常态下的测绘地理信息研究报告(2015). 北京: 社会科学文献出版社, 2015. ; v# b+ F" C g+ o: p7 d

[7]欧阳永忠, 郑义东, 周兴华, 等. 海洋测绘专业发展研究[M]//中国测绘地理信息学会. 2014-2015测绘科学与技术学科发展报告. 北京: 中国科学技术出版社, 2016. 4 x a( K9 x& q2 `7 g$ L d6 m7 V* a

[8]中国测绘学会海洋测绘专业委员会. 海洋测绘专业发展研究[M]//中国测绘学会. 中国测绘学科发展蓝皮书(2012-2013卷). 北京: 测绘出版社, 2013. # q: t! j' I5 l

[9]中国测绘地理信息学会海洋测绘专业委员会. 海洋测绘专业发展状况[M]//中国测绘学会. 中国测绘学科发展蓝皮书(2015-2016卷). 北京: 测绘出版社, 2016. ; R- K: ]2 c8 Z0 l

[10]翟国君, 黄谟涛, 欧阳永忠, 等. 关于海道测量与海洋测量的定义问题[J]. 海洋测绘, 2012, 32(3): 65–72. - }$ D- ~* w6 |! ]2 }- j

[11]全国科学技术名词审定委员会. 测绘学名词[M]. 3版. 北京: 科学出版社, 2010. 2 e" m: V; z# O0 u! m2 U c

[12]中华人民共和国国家质量监督检疫总局. 海洋调查规范第8部分: 海洋地质地球物理调查: GB/T 12763. 8-2007[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007.

4 g4 P; R2 V1 Y6 U4 X9 }1 K [13]中华人民共和国国家质量监督检疫总局. 海洋调查规范第10部分: 海底地形地貌调查: GB/T 12763. 10-2007[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007. 8 @% r2 G: x& W" K

[14]黄辰虎, 唐岩, 郭海涛, 等. 日潮特征海域回归潮平均高高潮位的计算方法[J]. 海洋测绘, 2016, 36(1): 15–20. 2 y" y" C3 R' R' h Q, a

[15]陆秀平, 黄谟涛, 翟国君, 等. 多波束测深数据处理关键技术研究进展与展望[J]. 海洋测绘, 2016, 36(4): 1–6, 11.

8 A8 R7 Z2 g9 \& ~8 b* f2 O" l& K [16]暴景阳, 许军, 于彩霞. 航空摄影测量模式下的海岸线综合推算技术[J]. 海洋测绘, 2013, 33(6): 1–4. 9 {( m, f. S+ s

[18]黄谟涛, 欧阳永忠, 刘敏, 等. 海域航空重力测量数据向下延拓的实用方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2014, 39(10): 1147–1152.

; A* P. z7 [" R* ]. [ O9 R5 [( F9 W [19]邓凯亮, 黄贤源, 刘骁炜, 等. 基于参考场的多航次船载重力测量系统偏差调整[J]. 海洋测绘, 2016, 36(2): 10–12. 5 ^ N( |& D2 q% I. o; _

[20]黄谟涛, 刘敏, 欧阳永忠, 等. 重力场对飞行器制导的影响及海洋重力测线布设[J]. 测绘学报, 2016, 45(11): 1261–1269. 2 h0 ~6 |' \" h' D

[21]任来平, 范龙, 李凯锋, 等. 海岛礁磁偏角测量原理与方法[J]. 海洋测绘, 2013, 33(5): 15–18. 8 q) Z& {1 B! @5 ?1 D2 F7 G

[22]田晋, 任来平, 葛忠孝. 地磁偏角测量GPS基准点误差分析[J]. 海洋测绘, 2017, 37(2): 35–38. : z" H6 q5 l! _. J# n$ I

[23]宗发保, 邓瑞辉, 任来平, 等. 一种阵列式海洋磁力测量系统[J]. 海洋测绘, 2015, 35(1): 45–47. m. S: u) }- r

[24]胡敏章, 李建成, 邢乐林, 等. 海底地形反演方法比较[J]. 大地测量与地球动力学, 2014, 34(5): 11–16.

! T8 C3 o# D/ } O& W [25]孙雪杰, 滕惠忠, 赵健, 等. 机载LiDAR海岸地形测量技术及其应用[J]. 海洋测绘, 2017, 37(3): 70–73, 78. 1 ^+ b/ P" k$ P" R( p# p2 P

[26]贾俊涛, 谭冀川, 王志梅, 等. 数字海底地形产品生产技术研究[J]. 海洋测绘, 2016, 36(1): 68–71.

: J4 A# @8 R2 u) j5 j) t2 F [27]王伟, 李姗姗, 邢志斌, 等. 关联概率密度加权重力异常UKF滤波匹配导航算法[J]. 测绘科学技术学报, 2015, 32(4): 349–352, 356.

4 R) _' t4 J' H9 t, x7 N4 U [28]赵建虎, 王爱学. 精密海洋测量与数据处理技术及其应用进展[J]. 海洋测绘, 2015, 35(6): 1–7. 4 ?% x, @% N+ f( j; A1 L

[29]苏奋振, 吴文周, 平博, 等. 海洋地理信息系统研究进展[J]. 海洋通报, 2014, 33(4): 361–370. ' u: ~, x( p8 u' b* h

[30]张欢, 郑连福, 初凤友, 等. 海洋地理信息系统的应用现状及其发展趋势[J]. 海洋地质前沿, 2013, 29(7): 11–17.

2 S1 }" B8 A& |5 j+ Z 声明:勘测联合网转载本文仅限行业学习交流之用,版权、著作权归原载平台及作者所有。 ! v6 `, B' s6 I3 D6 X% }) s

推荐阅读

5 Z$ H- C4 L0 ]8 m4 t 海岸带区域船载水岸一体综合测量技术概述 ) X$ Z1 ~" i9 R9 ^( d+ o

地图学与地理信息系统学科硕士研究生培养现状分析 : F0 w. P3 }$ f0 |6 c' l! l, q

张祖勋院士:谈大数据时代的“云控制”摄影测量

) ?) K" V( o1 A$ D" ~; f7 Y8 R 荣获“2017夏坚白测绘事业创业与科技创新奖”的测绘大咖是何许人也?

2 ?8 j7 S/ O! e9 N 从测绘学向地理空间信息学演变历程

$ |' G2 r, @) E) t 最新版全国注册测绘师人员及其所在单位名单 8 M8 W( w5 B% z( Q9 P/ F

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

2 g' P0 R! I3 c( W0 y ---------------- 推 广 ---------------

2 t2 Z, V. e+ }2 J

( w0 S/ g& q W  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

" @0 ?$ Q9 p4 _" K# {; I) |3 \+ J

2 T8 I/ r: @) J9 G. @

: t( d0 W, S1 w9 _/ \9 f

9 F$ l; w0 s9 F" L2 C0 d

, l& j: m! Z- r; U: o7 U

|