5 t, C0 X1 g" a4 b1 N 1994年12月19日深夜,中国航天远洋测量船“远望2号”正行驶在被称为“海洋黑洞”的马里亚纳海域。突然,狂风骤起,海浪翻涌,面对风暴和寒潮的双重夹击,远望号测量船随时都有倾覆的危险!

$ S0 g/ O" y# Y" B0 B 生死一瞬,“远望人”沉着冷静,抵御住狂风、寒潮和巨浪的暴虐,成就了一段惊心动魄的海上传奇......

; ~" W+ f- H+ Y( }# h" e+ q6 E

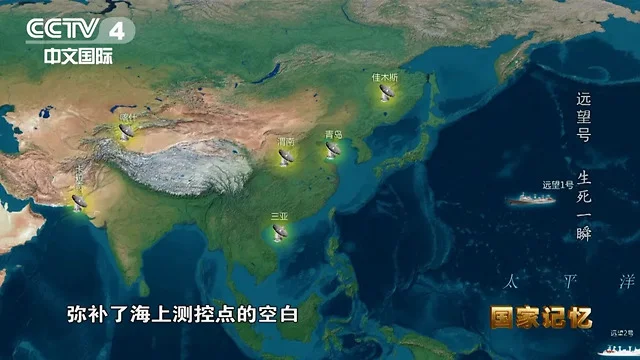

“远望号”是中国航天远洋测量船的总称,中国拥有七艘远洋测量船,它们是中国航天测控网的重要组成部分。

7 d0 v# r2 X2 l7 ?; m2 Q

2 S# A; @; g$ c$ S5 i0 q 航天测控网,就是对火箭、卫星等航天器进行跟踪、测量和控制的网络系统,一般由航天指挥控制中心和若干测控站等系统组成。

$ { R+ }) Z9 @

以卫星发射任务为例,当指挥中心发布点火指令、运载火箭带着卫星升空后,由于中国国土面积有限,国内的地面测控站不能实现对卫星的全程跟踪和控制,这就需要在海洋上设立可移动的测控点。于是,远望号测量船队应运而生,弥补了海上测控点的空白。

; U& t0 U4 t3 q

( q' P; e# L& ^; P4 g* U; ]2 V+ J6 j1 d 1994年12月19日,远望2号测量船航行在太平洋上。按照计划,再有几天测量船就可以回到祖国。然而船员们的脸上,却看不到即将回家的喜悦。就在20天前,远望2号测量船出海执行中国当时最先进的通信卫星——东方红三号卫星发射的测控任务,然而这颗卫星却命运多舛。

# B3 h& F3 R/ Q" D9 ?9 Q

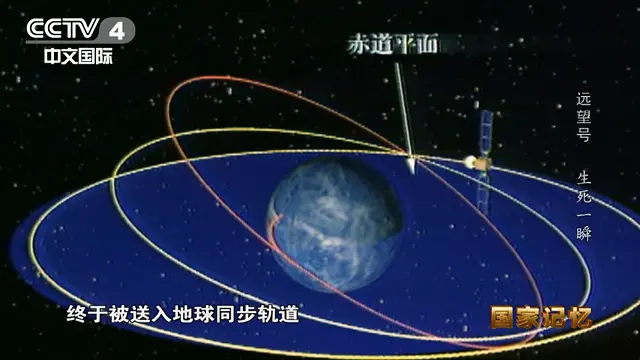

1994年11月30日,东方红三号通信卫星由长征三号甲运载火箭发射升空,远望2号测量船也在远洋上严阵以待。

* Y. B. |5 K7 n

+ E4 Q# r5 n* m 发射前期,卫星状态一切正常,但到了点火后第50个小时,就在卫星即将入轨的时候,卫星突然出现了燃油泄漏故障。远在10000海里外的远望2号测量船接到指示,要求他们立即对卫星进行抢救。

/ e; f5 a& A2 \7 u- ]) |

在“远望2号”的帮助下,科研人员连续发送了31条指令,艰难地控制住了卫星。经过三次变轨,这颗中国科学家研制了8年的卫星终于被送入地球同步轨道。

6 z1 H m: Z% f# i: G- J( m ~$ X

" q' ~: G( Q4 b8 D/ ?' t: \& ]

然而,就在“东方红三号”即将完成定点的时候,由于燃料耗尽卫星失去动力,定点失败。发射任务最终宣告失利。

! |9 J Y3 J% L t- ?

10000多海里的漂泊,几十个日夜的高强度奋战,结果却令人大失所望。“远望2号”测量船的船员们带着惋惜和遗憾,踏上了归程。 然而船员们并不知道,任务失利仅仅是一个开始,一场更为严峻的考验,正在那片“魔鬼海域”等待着他们。

8 c+ Q& s* a$ y" H2 D- P

* A N% M& d: U1 u 马里亚纳海沟,是地球最深的区域,已知最深处达到了11000多米,被人们称为“海洋黑洞”。这里的海况也是世界上最为复杂、险恶的地方之一。

' D+ \( X) x! C# L- d0 Y

1994年12月19日,远望2号测量船正行驶在这里。深夜,“远望2号”的船长吴正松睡下不久,就被一阵强烈的晃动惊醒。经验丰富的吴正松意识到,船舶遭遇了险情。

4 l, f6 i0 M2 M4 h

) ?( z, g: v; v4 f+ c( O/ f6 G

▲我办公室桌子上的东西已经摔到地板上了,办公桌上的玻璃也摔得粉碎。

* b/ Q2 v3 R8 E% {% M

吴正松急忙跑向驾驶室,但仅仅二三十米的路程,却让他走得格外艰难。当吴正松踉踉跄跄地走进驾驶室,发现海上浪高已经达到了7至8米,这样的大浪让吴正松心里一紧。

& `$ Z3 c1 W' v% G5 I( |$ K3 W

“远望2号”遇到的是冬季台风和寒潮的双重夹击。而此刻,台风的威力仍在不断增大,“远望2号”在风暴中剧烈地摇晃。

4 S1 M; j+ L+ ]5 J, W

' L+ r2 _2 h3 S9 |" c2 g$ B ▲出海十多年,第一次遇到这么大的风浪。那时候晃到23度,船斜得非常厉害。一般到了45度以后,船就要翻了。

/ ?# ^. O- Y0 B4 G 尽管“远望2号”的满载排水量达到了22000多吨,理论上7至8米的涌浪,属于可承受范围。但经过一个航次的航行,油料、淡水和食物的消耗,让船身重量大幅减轻。此时,原本的庞然大物就像一叶扁舟,随着涌浪上下浮沉,情况十分危急。

$ X7 m6 i( b% e4 ^' W1 b

: h8 \/ R( a4 i% \) _

作为船长,吴正松顶着巨大的压力。一边与航海部门会商航行方案,一边时刻提醒自己一定要保持冷静。同时,尽最大可能将这份沉着的态度和冲破风浪的信念传递给船员们。

% Q9 L( W! ~2 p# [ 天色渐渐亮了起来,按照连夜制订的计划,“远望2号”将以12海里的速度尽快冲出风浪区。然而屋漏偏逢连夜雨,就在船员们准备全力以赴的时候,驾驶室接到了一个电话。就是这个电话,让吴正松的心再也无法保持冷静了。

B8 z1 X2 |; j5 L% }

$ J! \0 _4 ~* v3 m/ B ▲锅炉出现问题了,我心里咯噔一下。这相当于人的心脏一样,动力停了,船就死掉了。失去动力了,跑不起来,风浪再大你跑不了啊。

: W5 Q3 N$ ^: X/ u# U. F 作为中国第一代远洋测量船,远望1号和远望2号测量船都采用了蒸汽动力系统。锅炉突然出现问题,意味着船舶动力有大麻烦了,这对于风浪中行进的船舶而言,是致命的威胁。

0 a: u& D# c# N" D" G8 q( i 惊出一身冷汗的吴正松,紧急在电话里询问锅炉的受损情况。电话那一端,轮机长告诉吴正松,两台互为备份的锅炉同时出现故障。

4 k* s8 K3 s" o) J) |' {

$ k3 y) f' l; X

幸运的是,锅炉故障并没有导致“远望2号”直接“停船”。但测量船不得不放弃以12海里航速冲出风暴的原定计划。只能以6海里的速度,艰难又缓慢地向前移动。有时甚至想要保持与风浪的安全夹角都非常困难。

$ ?* i# m, ^' L8 ^& N 1980年,“远望号”第一次远征大洋执行远程运载火箭测量任务的时候,由于担心战事爆发,船员们曾在船上准备了20多条裹尸袋,那是“远望号”第一次经历生死。此刻,在风雨交加的太平洋上,他们再次面临生死的考验。一些船员甚至在摇晃的船舱里,写下了遗书。

4 Y* I6 D5 a2 `) c+ K$ n

; K7 b8 r% ?7 ^, X* J

风浪已经持续了十几个小时,午餐时间,广播员几乎是哭着通知大家到餐厅吃饭,然而偌大的饭厅却空无一人。因为晕船、呕吐,绝大多数船员都已经无法起身,他们已经被这场从未遇过的大风浪折磨得精疲力尽。更可怕的是,没有人知道,他们还要在这片“魔鬼海域”抗争多久。

3 O- _% K8 a" p+ W: [. i

0 f+ J- _' E* q" G! b9 J' N7 t

终于,随着两台锅炉先后抢修完毕,以蒸汽动力系统提供全部动力的远望2号测量船,得以恢复到12海里的航速。吴正松意识到,生死一线的时候到了。如果抓住这个机会,沿着正确的方向航行,也许还能闯出一条生路。

/ N! e+ d& H8 d- a/ m 在大风浪里转向,是个极为危险的动作。如果航向的转向角度过大,船只容易侧翻沉没;而角度太小,这么大的风浪,船只很可能转向无效。到底要用多大的角度呢?

/ R/ M& L' u. k" x' _0 f6 s

, Y% r p# k5 y+ i8 x8 U 吴正松凭借自己多年来的经验,反复思考着转向角度。时间就是生命,吴正松最终做了一个大胆的决定:向左15度。利用两个大风浪的间隙,平稳地把船转过来。

- S9 U8 Z5 C1 c! u7 f* q( C

* v5 O$ V3 ?/ s7 k- W* _ i

成功调整完航向的“远望2号”,保持着航向与风浪30度的安全角度,全速前进。历经36个小时的殊死搏斗,远望2号测量船终于闯出了台风和巨浪的包围,驶入祖国的东海。在那里迎接他们的,是被朝霞染红的地平线。

( O. g3 }' L) N& a8 p! o8 H: E

4 @3 { Z) l6 n5 n V! c

这次生死历险,是“远望号”家族迄今为止最惊心动魄的一次海上征途。而这份特殊的记忆,也为其他“远望”成员在特殊海域航行,提供了宝贵的经验。

) ?7 U& Y; Y2 B6 A+ p" q' | 敬请收看今晚(4月29日)20:00

( O" U& I& m8 A$ [! X CCTV-4《国家记忆》

. }" v* A5 |; F! S5 Q! k

《远望号 生死一瞬》

6 Q% u2 e5 l) Q1 ]7 i5 R