|

R! @. _3 y! X4 [ (本文来源:溪流之海洋人生)

9 p, t3 M3 k3 B6 b- X+ r4 ~4 f 除跨海输电电缆外,海底电缆也是陆地与海上油气平台、海上油气平台之间电力输送和通信最安全稳定和经济可靠的方式,具有抗干扰能力强、保密性能好的特点]。其在被广泛应用的同时也时刻面临着渔业、航运等其他海上开发生产活动带来的损伤风险。

. s8 V7 Y: [6 u [/ F* R! {6 | 挖沟埋设作为目前海底电缆后保护最为常见的手段,通常在铺设完成之后展开。海底电缆经过挖沟埋设至一定的设计深度,可以有效地避免落锚、拖网等渔业活动造成的损伤。

: K# g! x# h& k0 ]) u% r- J( G' \2 Z 对于被埋设的海缆,如何确定其实际的埋设深度,目前并没有统一的行业规范或者通用做法,根据业主要求或施工方建议,在实际工程项目中通常存在挖沟设备声呐探测、浅地层剖面探测及ROV后调查三种探测方式。

8 T. ]' R, c9 q0 u$ A8 K

; W3 V3 p$ v/ H& u 一、挖沟设备声呐探测

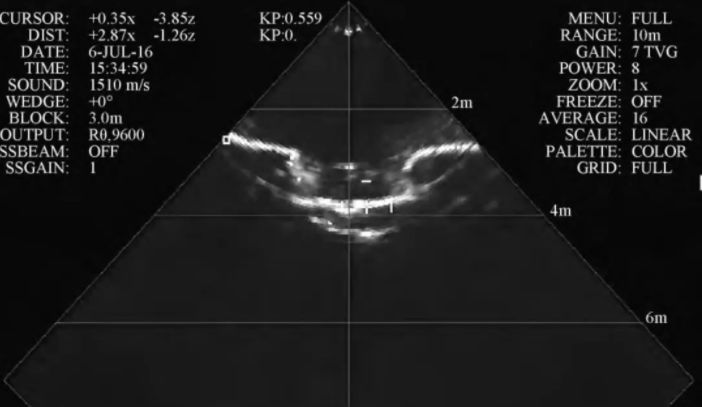

" x# {/ I' N' M/ ?8 O" P 无论何种形式的挖沟设备,均配备有至少一套声呐系统,用以在挖沟过程中扫描管沟剖面。在施工时直接通过沟设备自带的声呐系统进行实时的沟型测量,由人工以一定频次对沟型数据进行记录并附带声呐截图作为管缆的埋深依据。图1为典型的海缆挖沟作业声呐截图。 3 U1 c, ~# [# I) a* f' P

# w5 H9 r, s7 I/ R/ _# ?

图1 | 挖沟设备声呐截图 " y) V4 d* ?" h+ A

此种以作业时的沟深作为管缆埋深依据的探测方法最为经济,且测点连续,操作简单,无需动员其他资源进行专门的埋深后调查。但其调查结果及实施过程存在诸多问题,分析如下。 + @% s4 J6 }; y" R, Q

(1)施工沟深不等于实际埋深

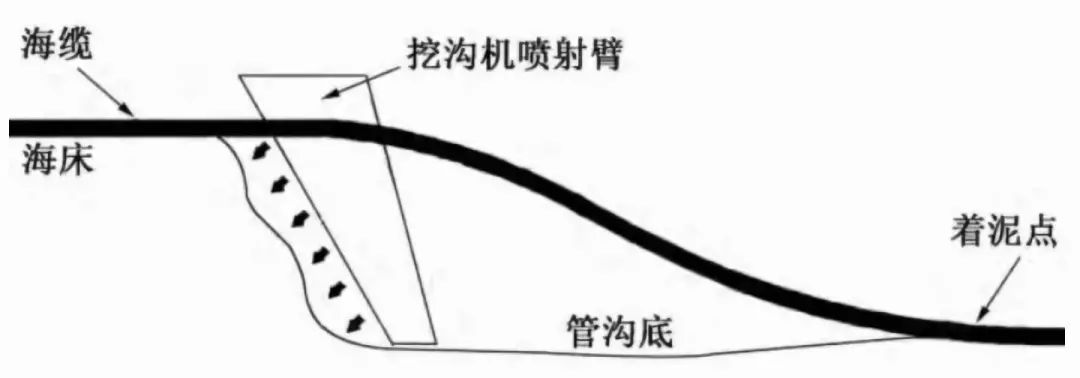

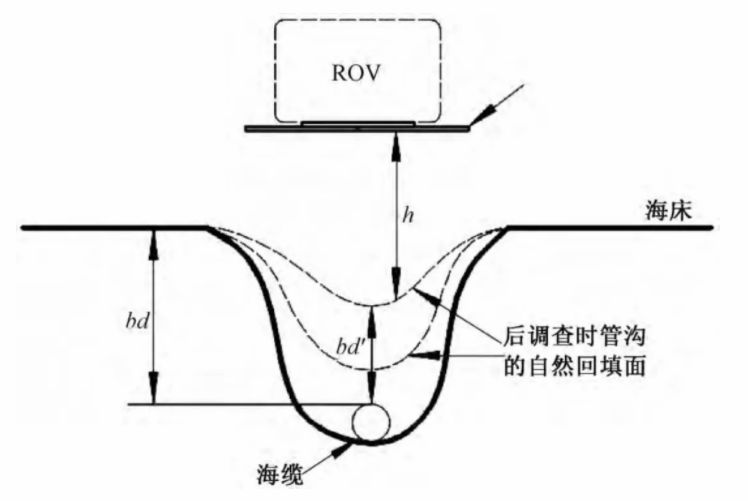

1 C; n7 F4 _, i9 ` 在挖沟行进过程中,海缆从未扰动的海床至沟底着泥点间,必然存在一段悬空段,如图2所示。 " \, g% X4 I" M2 Y+ l, {5 K [7 u

% e$ e9 o- ~8 j8 B5 }

图2 | 挖沟过程中海缆悬空段示意图

7 ~; h1 C, Y+ d! Y7 P 以图1所示声呐截图为例,可明显观测到在此截面上的海缆并未触底。此段悬空段下方的空间极可能被坍塌的管沟壁或回填的土壤填充而导致海缆躺底时的埋深达不到挖沟时声呐扫描出的沟深。根据实际施工经验,在进行砂质土壤挖沟时,采用后调查设备所探测出的海缆实际埋深通常比挖沟设备在施工过程中的声呐扫描结果浅20~40cm。 + r7 {( t/ s! |+ V6 h* j) U

(2)沟型难以分辨 " ]( L0 M6 M6 P1 _( C) P$ p

在挖沟过程中,被吹扫起来的泥沙会对声呐产生遮蔽,尤其是存在诸如淤泥这类反射率较低的土壤以及海底流速很低的环境下,声呐基本无法扫描出沟型,除非停止挖沟,否则无法通过声呐判断出具体的沟深数据。

. E1 Y: y d' t& L9 `9 n% h (3)缆位置难以判断 , ]( a5 ~$ R# U0 P

对于某些单纯利用水流吹扫进行挖沟作业的非接触式挖沟机,所形成的管沟截面通常为半圆形。根据不同的设备能力和作业高度,沟宽通常在4~10m 左右。对于外径100mm左右的海底电缆,在挖沟过程中由于浮泥干扰及声呐本身的性能限制,大多数情况下是难以通过声呐分辨的。除了少数装备有多波束声呐的挖沟设备外(参见图1),大多数非接触式挖沟完全依赖定位系统进行海缆路由追踪,无法判断海缆位于管沟中的具体位置,若海缆位置偏向于管沟边沿,显然其实际埋深将小于通过声呐探测出的沟深。

" d! i7 y; F+ y: l ?! ` 二、浅地层剖面探测

9 k }& z: r4 i1 E ?9 @1 k 浅地层剖面测量技术是一种基于水声学原理的连续走航式探测水下浅部地层结构和构造的地球物理方法,为海底浅层沉积物的地层划分、地层结构和地质环境分析提供基础资料。

' j6 Q) o& `: P/ ?, N 以探测海缆埋深为目的浅地层剖面探测法则是以浅地层剖面仪及磁力仪作为海缆探测的主要设备,并同时使用单波束探测仪、声速剖面仪、潮位仪、流速仪及侧扫声呐等设备对海缆路由附近区域进行综合物理探测,从而得出海底电缆埋设状况的一种调查方法。 6 |" i; M5 Y$ Z- m2 O% V

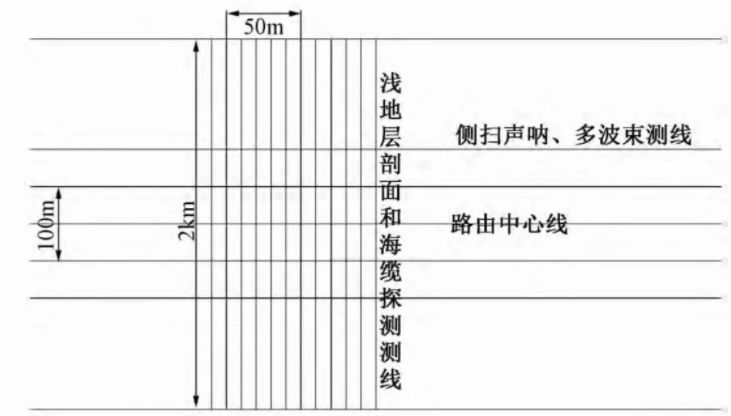

此种调查方法将预先以海缆铺设路由中心线为中央线,在路由方向两侧以50m 间隔布设多条横测线,进行单波束和侧扫声呐测量; 以路由中心线为中央线,垂直于中央线以50m 为间隔布设覆盖整个路由长度的多条长500m纵测线,进行浅地层剖面测量及海缆探测,测线布置如图3所示。

' V2 K- Q/ F7 \1 ~( b# M9 c

& X9 m$ w4 j+ E# p 图3 | 测线布设示意图

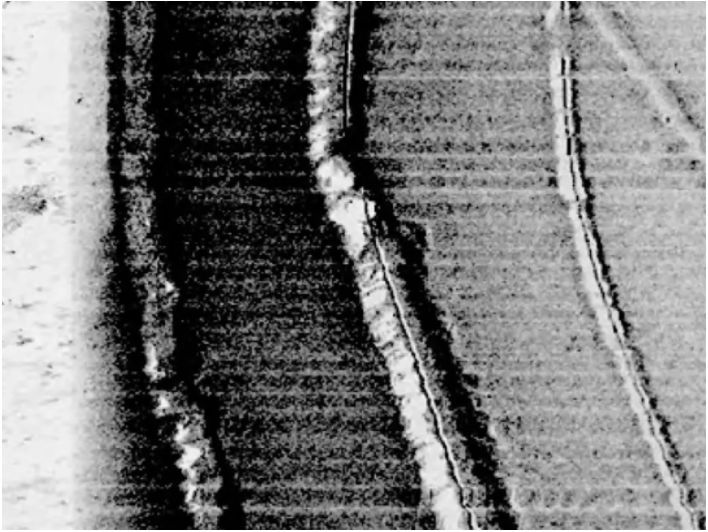

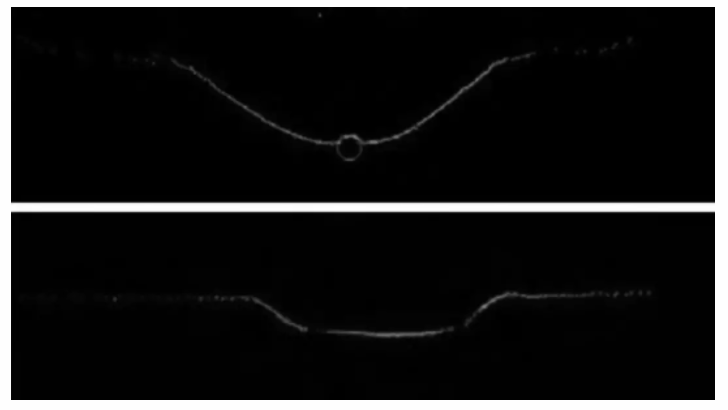

/ L7 f% \7 C; c4 U 作业船舶搭载探测设备沿着设计测线对海缆路由附近区域进行调查,完成数据采集后由专门的工程师进行处理和汇编。最终海缆的埋设/裸露状态、埋设深度、管沟深度、电缆位置、地貌信息、水深信息等均可以以表格或图片的形式详实地反映在后调查报告中。这是目前获得信息最为直观完整、应用范围最广的一种管缆埋设后调查方法,图4为侧扫声呐探测到的管沟及海缆。

, b3 s8 a( f/ b& Z" ~

& i1 W! d' o+ Y. o4 k

图4 | 管沟内裸露的海缆

2 |, N% p6 b" Z* J6 E0 O 对于项目实施而言,采用浅地层剖面探测仍存在以下不足。

7 }& `+ ]( t) L, X; @ (1)施工与后调查相对独立

+ u1 ^- N/ x2 s 作为完全独立的作业阶段,在工程船舶完成挖沟作业后,需另外动员拖轮甚至渔船搭载一系列物探设备前往调查。有时为等待管沟的自然回填,施工与后调查之间间隔长达1个月以上,此时施工船舶和挖沟设备早已复员,倘若后调查发现海缆埋设不满足要求,需另外动员资源进行补挖或者采取其他后保护措施 * v6 K# M$ i: e6 z6 l

(2)后调查时间长 0 I- l6 O* l3 ~8 q. \6 Q# w

后调查船只将沿所设计的横/纵测线展开走航式调查,不同水深环境下的测线数量、长度及间距要求以项目所参考的作业规范为准。假设横/纵测线布设情况如图3所示,进行6km海底电缆埋深探测,仅海上数据采集便需耗时10d左右,加上仪器准备、动复原及成果分析等处理时间,完成一次完整的后调查至少需要20d。

; R K0 z+ T/ P; d! N (3)测点密度低

- L$ y' u0 D' r 后调查船只所完成的实际纵测线与海缆路由的交点即是海缆埋深的测点,故整条海缆埋深测点的数量完全取决于纵测线的分布密度。通常情况下纵测线间的间隔为50m,平台间一条长为3km海缆,最终调查完成后埋深测点仅有五十几个,分布离散,很难反映出整条海缆的真实埋深。若将纵测线间隔缩小至10m,虽可提高测点密度,但将成倍增加测线总长及后调查工期。

! o+ x) W7 s j% C' C, m 三、ROV后调查 5 g7 R/ r5 O% T: [+ C

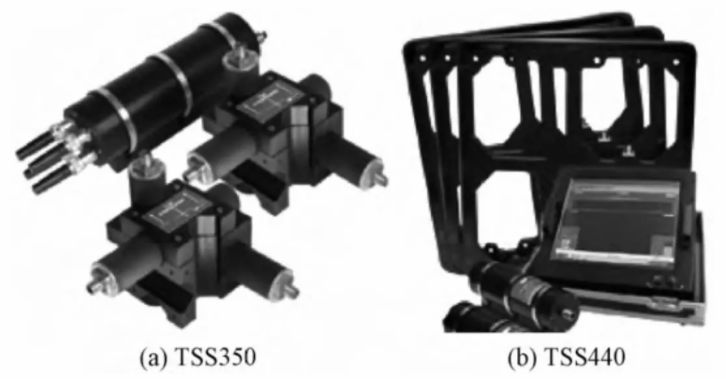

ROV后调查是以ROV为载体,搭载专用的海底电缆探测仪器进行埋深探测。在工程中多使用英国TSS公司生产的TSS350/TSS440系列仪器。TSS350是以交流载波法为原理的海缆追踪仪器,在电缆中有交流电时,其周围必然存在电磁波,被感应线圈接受其对应的感应电动势,而此电压与电缆距传感器的距离成反比关系,据此原理,可测算海缆距线圈的距离,配合自带的高度计,可以精确地探测出海缆的埋设深度。TSS350能搜寻其周围10m左右范围内的电缆信号,系统精度为0.1m左右。但必须保证电缆内携带电流且构成回路。

: U/ Y+ Q* C' ^% A: }6 l ^6 x I TSS440是采用脉冲感应法(金属探测法)的电缆探测设备,包括三个线圈及高度计。在不接地回线中输入交变电流产生变化的磁场,海底金属目标感应此磁场产生二次磁场,最终由接收线圈接收二次磁场所对应的感应电压,从而确定目标物的距离,配合高度计可探测出海底电缆的埋深。 - R/ U% s0 x& y+ `

TSS44无需向被探测物输入信号,但是被探测物的体积对探测效果影响较大。就铠装电缆而言,TSS440的探测深度和精度取决于海缆外径。图5为TSS440(TSS350)对于海缆埋深的探测示意图。

' E3 s. u) t9 x, i! L! o) A. B  图5 | TSS440海缆埋深探测示意图 图5 | TSS440海缆埋深探测示意图

4 y" {6 J$ W- d" V' U# ?8 `

其中,h为TSS440自带高度计所获得的线圈距离海床面的高度;d为TSS440探测出的海底电缆与线圈的垂直距离;d-h即是海缆的埋设深度bd。TSS350线圈结构与TSS440存在差异(见图6),但埋深探测方法一致。

5 _5 o# O2 L; s- W2 i

6 ]1 N( f( L1 ~; r0 q

图6 | TSS350和TSS440结构

+ w" I9 s) ]) R- }7 W TSS350/TSS440作为专门的海底电缆探测/追踪设备,其探侧精度高,探测结果连续。设备安装于ROV上,仅需ROV沿海缆路由飞行即可连续采集埋深数据。在挖沟作业完成之后,可直接使用施工船舶所搭载的ROV进行后调查,正常速度下,完成6km海底电缆埋深调查,仅需7h,采集的数据在现场经过简单处理便可提交,据此判断埋深不足的区段,即行补挖。

) X' J8 G# O* ?8 Z( i 挖沟作业完成之后基于不同的土壤条件及环境条件,管沟自然回填程度也存在不同。在某些砂质土壤条件下,挖沟完成后管沟回填迅速,ROV在进行后调查时完全不可见沟痕; 而在某些硬质粘土条件下,可能超过1个月,仍然会存在海缆在沟内裸露的情况(图5)。目前国内常用的非接触式挖沟机,所形成的管沟宽度通常在4m以上,在使用TSS设备进行埋深后调查时,ROV将全程位于管沟内飞行。因此,基于上文所介绍的TSS350/440原理,其所获得埋深数据的准确性将取决于管沟的自然回填状况,如图7所示。

: g z M# R2 q8 l' F) {

3 H0 ?- |+ X- k( E

图7 | 回填状况对埋深探测的影响 A+ l f7 @' v' w3 m, L

图中,bd为基准海床面距离海缆顶部的高度,即海缆的实际埋深;bd为TSS350/440探测得到的海缆埋设深度。显然,由于管沟回填不完全,将导致探测所得埋深bd小于实际埋深bd。 0 y2 |! ~4 ^/ Q0 C' L+ W

四、剖面声呐及TSS350/440配合调查 " Y# Y4 E( c" i! q& }4 d

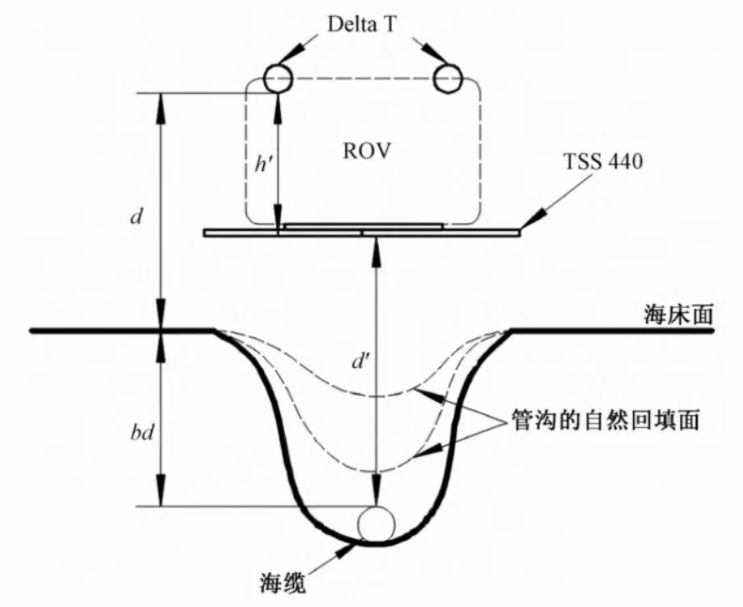

管缆挖沟后,若任其自然回填,那么管沟回填不完全的情况极有可能发生,在实际项目施工中也极为常见。为排除挖沟回填不完全引起的埋深探测失准的影响,提出除安装TSS440外,在ROV上加装剖面声呐对路由海床剖面进行扫描,综合两者的探测数据,以获得海缆的较为准确的实际埋深数据。

) U8 [# f5 w# ~: H1 F8 j, F7 t 此种安装于ROV上的剖面声呐不同于浅地层剖面仪,仅可以扫描某一剖面上海床表面的起伏变化,无法探测海床面以下的土壤分层信息。以DeltaT为例(见图8),该声呐系统具备两个声呐头,分别安装于ROV左右两侧,单个声呐头波束角为120°×3°,通过专业软件对两个声呐扫描曲线的重叠区进行拟合,即可得到单一截面上的海床面边界,扫描结果如图9所示。

) n1 B* l2 h0 T/ t F9 D# n

1 L& l h1 d# k, M5 Z1 i3 z 图8 | 剖面声呐(DeltaT)

# Y% N {6 y' B3 Z# n. i

% Y* |* \. t# T4 `9 U7 F' _( G) B 图9 | 剖面声呐扫描结果

1 Y: h4 H- _$ f7 l( ` 根据剖面声呐扫描出的基准海床面,综合TSS440的探测数据,经过软件处理及人工过滤,即可得到海缆相对于基准海床面的的准确埋深。但数据处理耗时将略长于单纯使用TSS350/440的耗时。以6km海缆、1m一个测点为例,大约需要12h进行数据处理。剖面声呐与TSS440配合调查的原理见图10。 % O' x. F/ U( w

3 z3 B; f! u9 q( G; _ 图10 | DeltaT与TSS440配合探测海缆埋深示意图 7 L6 P P4 f2 Y; w; |8 m

图中,h为Delta T与TSS440线圈的安装高度差( 设备安装于ROV后测量获得);d为Delta T声呐与基准海床面的垂直距离(通过Delta T的探测结果获取);d为TSS440线圈距离海底电缆的垂直距离(TSS440系统探测获取);bd为基准海床面距离海缆顶部的高度,即海缆的实际埋深,且bd=d+h-d。 , y7 w: g9 I* d" {+ I k% l' ?! a

此种后调查方法已经在实际的项目施工中得以应用,挖沟完成后直接使用作业船的ROV 搭载剖面声呐Delta T及TSS440进行埋深调查,探测所得海缆埋深结果平滑、连续,具备说服力。

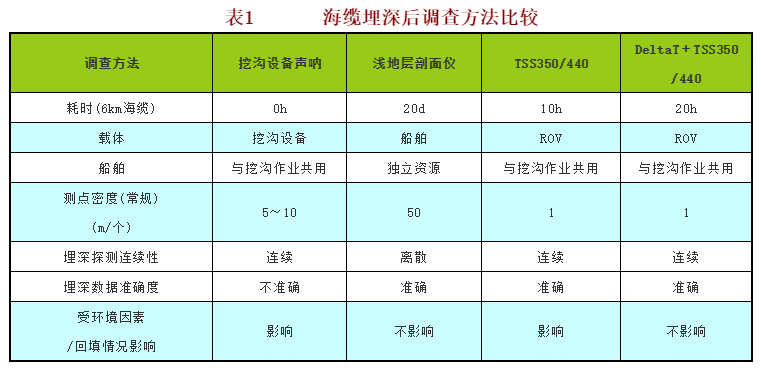

/ `& V0 W; Q" [ 对比前文介绍的三种常用的海缆埋深后调查方法,利用剖面声呐及TSS350/440共同进行海缆埋深调查,除数据处理时间略长于单纯使用TSS350/440外,其他各方面均更为优越,各种调查方法对比结果如表1所示。 % l( Z; W* ~1 H# H+ Q: T& x Z

. I7 m, K- X5 F( k3 W7 E" T

五、结语

+ y; m' ?2 X/ o' f6 J 本文对比了目前在海底电缆埋设施工中常用的三种埋深调查方法,总结了各方法在实际施工中存在的不足,并提出了一种利用ROV同时搭载剖面声呐及TSS350/440进行埋深后调查的方法。此法在保持探测连续性和高测点密度的同时,在原理上排除了环境因素及回填状况对探测精度的影响,在实际的项目施工中也得以成功应用,探测所得数据客观、连续,具备说服力。 3 g/ v: h7 p m$ H4 Q

本文所提及的所有后调查方法,其实并不仅限于海底电缆的埋深调查,根据项目需求的不同,也同样用于脐带缆、软管、海底管道的探查。海底电缆因其尺寸小,相较而言更加难以探测,更具代表性而已。比如,大多数声呐扫描结果无法分辨海缆却可清晰反映出海管位置;TSS440距离海缆超过1.5m则信号不稳甚至丢失目标物等。因此,在某些海缆埋深大于1.5m的情况下,使用TSS440极可能无法探测到目标物。虽可利用裸露段海缆判定TSS440适应该缆径的最大探测距离,进而佐证海缆埋深满足设计要求,但也无法采集到精确的埋深数据。在此情况下采用TSS350替代TSS440则更为合理。倘若目标物无法注入电流,埋设深度又超出TSS440的探测范围,则浅地层剖面系统也不失为一种好的选择。

+ j$ k/ ?& L; O% u" g( J' a& a 本文所提出的采用剖面声呐及TSS350/440配合调查的方法虽然可以适用于绝大多数管缆埋深后调查,但项目执行者仍应根据实际项目的特点进行技术评估,综合考虑作业资源、经济性等因素,选择最为合理、合适的调查方式。

4 r9 T4 l( n# X, T 【作者简介】文/谢锏辉 刘书胜 崔宁 齐兵兵 马庆林,均来自深圳海油工程水下技术有限公司;第一作者谢锏辉,1987年出生,男,湖南耒阳人,硕士,助理工程师;文章来自《工程勘察》(2018年第6期),参考文献略,用于学习与交流,版权归作者及出版社共同拥有,转载也请备注由“溪流之海洋人生”微信公众平台整理。 * e$ m2 p1 \# C' B2 |2 K4 ~

-End-

6 Q; A: G/ @7 n7 X( g2 _8 V4 O9 W& D- V

+ t3 z1 f6 p i; ]0 W 在【添加好友】-【搜索公众号】中查找【深海智人】并关注 + ]! B; p- i+ B0 F/ j! V; f' B& ~

$ j6 V+ G- \) p0 v& h# u

8 {( Q$ d, C# M

( D- x/ \( h% G& c: `! G. o( l7 w. r3 z7 w

, r% G: p8 ]+ y/ u( f8 ? |