|

- O- n" g' b6 v, d* N* J% L% K) Q

. ~# P8 f% |6 D8 @9 Y8 l . ~# P8 f% |6 D8 @9 Y8 l

本 文 约 5800 字 5 N$ c- k" [0 j( w9 w" n8 v

阅 读 需 要 15 分 钟2 } ~$ n9 ~9 v$ p5 H3 @3 h

近日,搭载5名乘客并在考察“泰坦尼克”号邮轮残骸途中失踪的“泰坦”号深海潜水器,已在沉船地点附近发生“灾难性内爆”。目前,已确认失事的“泰坦”号潜水器部分残片和疑似人体遗骸被打捞出海,这一与“泰坦尼克号”相似名称及命运的潜水器事故,令人们再次感受到海洋神秘危险的一面。

* z1 [1 E# s5 r9 a! K" K- F 有人说,人类乃至整个哺乳动物今天在地球上的繁荣,都要感谢3亿年前那条突发奇想上岸的鱼。但今天的古生物学又指出,人类在进化的过程中,可能有过一段“半水生”的状态,以至于我们从出生直到6个月大时,会表现本能的潜水适应性。而在成人之后,潜得更深、更远、更长久则似乎是一种来自DNA中的诉求…… ! u6 ^7 A0 u# n- U

b/ ]% x' n% q! M; O$ h

“泰坦”号深海潜水器资料图。来源/美联社

! s% O; i7 a0 b5 g 鲛人与海女 ) J4 P- D a% S2 v2 z; g

人类徒手潜水中的佼佼者们 5 A+ K0 z4 G9 M* E3 e) L

在各民族现存的神话体系中,都会出现能够长期栖息于深海之中的人型生物,从西方人鱼到中国鲛人,都是那些时代生活于海边、在海中讨生活的人们的真实写照。如在婆罗洲、苏拉威西岛和菲律宾之间的珊瑚海中,便生活着被称为“海上巴夭族”的种群,他们更亲近海洋,以捕鱼为生,为了在水下保持良好的视力,他们甚至进化出自由控制瞳孔尺寸的能力。

! i4 Q: a% v: K! |# P% o 在东亚、东北亚及东南亚各地,广泛分布着以潜入深海捞取珍珠贝、鲍鱼、海胆、龙虾等贵重海产为生的“海女”(Ama)。时至今日,“海女”在日本、韩国等地现存已不足万人,年龄均超过50岁,最长者已90多岁。随着时代的发展,“海女”这个职业很可能会因其高风险、高强度的工作特点而退出历史舞台。 4 ]; I% k& r7 B: M' B

0 ]! a; p+ l# t1 ^9 i% { 比利时摄影师Alain Schroeder拍摄的“海女”。来源/拍者 5 O" V; K+ D" ?# b$ f

当然,中国渔民有关徒手潜水的记录更为久远。在《尚书·禹贡》中便有夏禹时期(约公元前21世纪)淮夷部落进贡“蠙珠”的记录,这些深海产物出现在史料中,也印证了当时已有从事采珠工作的劳动者。 5 p) a! g5 [) I* I( I

在没有现代潜水装置的情况下,采珠作业非常艰苦和危险,缺氧、寒冷、凶猛鱼类或动物的袭击下的受伤致残者、葬身鱼腹者比比皆是。李时珍的《本草纲目》“真珠”篇中曾描述了珠民采珠的艰险:“(广西)合浦县海中有梅、青、婴三池。蜒人每以长绳系腰,携篮入水,拾蚌入筋即振绳,令舟人急取之。若有一线之血浮水,则葬鱼腹矣。” + {* D& }: D9 m& d

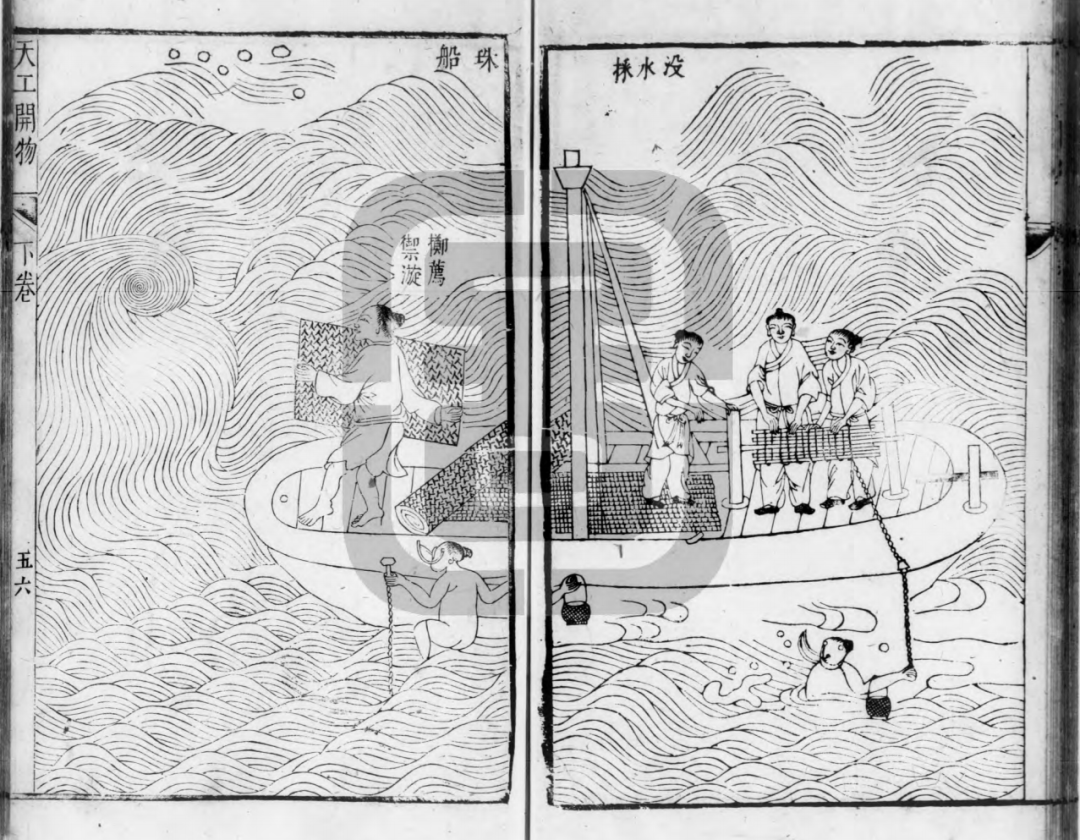

《明史》也记载有许多珠民为完成“派珠”任务而致伤残,甚至葬身鱼腹的事件。随着采捞珠贝行业的发展,珠民们常年在海中作业,慢慢开始了解身体在大海中的反应,发展出了简单的潜水工具,如宋应星所著的《天工开物》中,记载着当时潜水技术的要领。那时潜水要用长绳系在潜水员的腰上,再用锡做的环形空管罩在鼻子上,潜水者可通过这个管子呼吸。当他在水下感觉憋气不适时,就拉动绳子。一有动静,水面上的伙伴就会马上把他提出水面,休息后再下潜作业。

8 m3 F) H- i M5 _! c

- M+ f% q3 |3 z; T% Q 《天工开物》中绘制的“没水采珠船”。来源/中国国家图书馆 % v0 ? l$ ? o* a/ ^" y1 @' [

除了原始的水下呼吸系统外,早期的潜水者很早便发现了掌握配重的重要性。为了潜入30米深的海底收集海绵,古希腊和古罗马的潜水员会背负重达15公斤的大石头(skandalopetra)来加速下降速度,这些靠捕捞海绵为生的渔民也因此被称为“海绵渔民”或“海绵潜水员”。 5 O$ Q% ?& b5 ~+ W& B

海绵渔民中最著名的个体是1913年为意大利海军“玛格丽塔王后”号找回失踪船锚的一个希腊渔民。这个体重65公斤、身高1.70米、患有肺气肿的希腊渔民,仅通过抱住一块巨石、腰部绑好绳子便连续三天潜入77米下的深海成功定位并使用绳索穿过锚眼,帮助船员找回锚。这是有历史记载以来人类的第一次自由潜深潜记录。

0 f' G! G- O; v! s1 e) C: H, | 水下呼吸 , ~ I% h5 S) s6 ^$ V! U. c- s

早期潜水器的挫折及发展 ) }, Y# ^" K/ {$ Z+ S! y% \

潜水无疑是件极其危险的活动,特别是水底的窒息感,令许多人对美丽的大海望而却步。为了能在海底自由呼吸,人类展开各种各样的奇思妙想。古代先民很早便发现,将一个杯子倒扣水中,杯子中间是不会进水的,这是因为杯子里面充满了空气。按照这个原理,人类最早的水下辅助工器——潜水钟就此诞生。 / v2 F- n2 R7 r. F

据说,公元前4世纪时,马其顿国王亚历山大大帝曾乘坐一个玻璃制成的大桶潜入大海进行观察,看见过一只大海怪。从那以后,人们开始以科学的方法观察海洋。亚里士多德(前384─前322)时期,也曾有过观察海洋的记录,记载了观察到的180种海洋生物。 : t2 _6 u# Y7 x! ?1 p

到了15-16世纪的所谓大探险时代,人们对海洋的地理知识和洋流的认识有了极大进步。在此期间有了关于潜水钟最早的记录,即1538年西班牙托利多两个潜水员进行的一次实验。早期略具规模的潜水钟开口在下,由管子从海面上将空气送进来。1663年-1664年,人们曾使用它找回瑞典沉在海底的大型帆船 “瓦萨号”上的53门大炮。

) u6 x( N0 u7 p) ? 第一个可容纳一人以上且有实用坐标的潜水钟是1691年由英国天文学家埃德蒙多·哈雷(哈雷彗星的发现者)发明的。他的设计是在一个圆锥型空木桶的外面包铅,能垂直下沉,潜水钟上装有玻璃窗,空气是由挂在潜水钟下方的箍铅木桶补充。因贮气木桶内压力较大,空气可输入潜水钟内。哈雷说,他与同事在钟内潜至18米深的海水处停留了1.5小时。后来,英国工程师斯米顿又对此进行改良,用水面的气泵供应空气。1778年,他使用的这种潜水钟仍然用于港湾建设及海滩救助。

8 z! G8 C# M I  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

$ \$ ]$ w" H' ]" x% q+ A

哈雷发明的潜水钟 - `, d6 B b! X+ `! k

潜水钟虽然能够保障人类在水下的呼吸,但其累赘的设计还是大大限制了人类在海底大展拳脚。于是,法国科学家锡尔·弗雷米内开始尝试用皮革制造出一种可实现水下空气循环的单人潜水装载。从今天的角度看,锡尔·弗雷米内的发明已经有了今天潜水服的雏形,但不幸的是,他最终在一次实验中因缺氧窒息而死。 & o0 ~) P- C, @& D2 |5 i

锡尔·弗雷米内之后,人类继续投入更现代的水下呼吸装置的试验中。各种千奇百怪的潜水装置,如雨后春笋般出现。然而,折腾了一个世纪,这些呼吸装置都未能解决一个严峻的问题——在压强大的深海如何呼吸。 3 S$ Z g6 x# x( }

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

! T) ~# _, j7 P# H2 x# R5 e& W 1715年,法国贵族皮埃尔· 雷米· 德博夫(Pierre Remy de Beauve) 发明的潜水服。两根长长的软管,一根用于呼吸氧气,一根用于呼出二氧化碳。 1 h4 S, [! Z7 @5 a4 x* I1 G

海水深度为10米时,水压和大气压(1.03Kg/M)几乎相等。然而,深度每增加10米,水压就会增加约一个大气压。所以每个深度的水域,都需要氧气装置供给人体不同压强的空气。如果没有气压调节装置,凭个人是难以完成呼吸的。为此,英国人在1825年已经开发出能够贮存压缩空气的金属容器。它被安装在笨重的潜水服腰部。然而,这种装置因缺乏呼吸调节器,并不能实现深潜。而且因为压力的原因,金属容器中的氧气也消耗得极快(7分钟),缺乏实用性。

4 {, ]. c4 T& C3 U$ v, F' |1 l 直至1870年法国人鲁凯罗尔发明了史上第一个呼吸调节器,人类的水下呼吸之梦才得以实现。从原理上来看,鲁凯罗尔的发明与我们现在所用的水肺调节器原理几乎相同,都是通过几个阀门分级的形式,来控制输出气压的大小。这个装置起先并非用于潜水,而是被应用于火灾现场或矿井之中的。 1 B D( q( x" D) H2 d

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

* V" ?. _* Z9 j( I1 d& Q+ R

早期潜水装置 ' Q1 ~7 V* r# F/ y) \7 p

经过后来者的不断改进,1939年,美国的兰伯特森博士最终为美军开发出一种高效率的军用氧气循环装置。正是借助这套系统,美国海军的“蛙人”部队在大西洋和太平洋战场无往不利,兰伯特森也因此被称为“蛙人之父”。在军用氧气循环装置的基础上,1943年,前法国海军军官雅克·伊夫·库斯托发明了被称为“自携式水下呼吸装置”的“水肺”。 & b+ e; L/ m; E8 w4 j& f

值得一提的是,库斯托还是摄影爱好者,随着他将潜水和摄影这两个爱好结合起来,最终成就了一项非凡的事业———海洋电影拍摄。1956年,库斯托的第一部深海题材的长纪录片《静谧的世界》在戛纳电影节引起轰动。评委一致通过,首次将金棕榈奖颁给一部纪录片。影片之所以大获成功,在于它第一次以清晰逼真的图像、绚丽夺目的色彩,向公众展示了一个人类完全陌生的海底世界,同时也激发了一个时代的潜水热潮。

; ~, P; [" o: i8 u9 w8 A# N  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

( n- w9 }1 ^7 @' h6 l$ J" `* t 雅克·伊夫·库斯托 : N" U4 W/ A: |! z3 v& U

钢铁鲸落

8 R/ ~/ O% T, `9 k0 {9 n 潜艇的发展和灾难 3 |0 k8 s, [6 x6 Y6 h5 F+ {

设计一种能够在水下航行的船只,并不是什么新鲜概念。早在中国东晋时代成书的《拾遗记》中,便想象过有一群自称“宛渠之民”的巨人,乘坐着能够在“沉行海底,而水不侵入”的“论波舟”拜访了秦始皇,并详细讲述了天地初开时的景象。

) S7 l3 D) R" p3 }3 e) H) f 在文艺复兴时期,达·芬奇也曾在笔记本上手绘过潜艇模样。但直到1620年,荷兰工程师科尼利厄斯范·德雷贝尔制造出历史上第一艘潜艇,被后世称为“潜艇之父”。他的潜艇是一艘密封装甲船,有12名水手划桨驱动,曾多次在英国泰晤士河上潜入5米多深水中。

0 f1 L6 n( ~! G  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

0 h2 J9 _- r# [9 {3 t* x; q Y4 L

莱昂纳多3号博物馆(Leonardo3 Museum)复原的达·芬奇设计的潜艇 * r2 s. Q. y* S2 a! i) X2 I

此后的一百多年中,人们制造出各式各样的潜水器,有的像大箱子,有的像圆球,但总体没什么突破。直至18世纪末,美国独立战争为潜艇发展注入新推力。大卫·布什内尔研制出“海龟”号潜艇,像一个大圆球,用手摇螺旋桨推进。1776年9月7日,美国士兵埃兹拉·李驾驶它袭击纽约港内一艘英国军舰,未能成功。

( b5 o; N8 [+ a1 K4 q% w/ Z 整个19世纪,世界各地的发明家和潜水爱好者们,对潜艇投入极大热情,比较著名的发明家有瑞典诺登费尔特、德国鲍尔、爱尔兰约翰·霍兰等。1864年,第一艘机器推进潜艇“潜水员”在法国诞生,由一台往复式发动机驱动,速度、操作性都不好。1866年,美国德裔工程师克劳赫制造的潜艇,在巴拿马海岸下潜了31米,比以往任何潜艇更深。其中的很多技术,直到今天仍在使用。而现代潜艇的开拓者是出生在爱尔兰、后移居美国的工程师约翰·菲利普霍兰,他第一个将电动机、电池、内燃机三种技术结合起来。 9 h0 G$ Y' r) ?: m$ h5 W& W

第二次世界大战中,潜艇展现出惊人的破坏力。1954年,美国第一艘核动力潜艇“鹦鹉螺”号下水服役,潜艇进入核时代。直至今天,装载着大量核导弹的战略核潜艇在各大洋四处游弋,成为各大国展示力量、互相制衡的杀手锏。然而,作为一款潜水兵器,潜艇本身也存在着极大的生存风险。除了在历次战争中的损失之外,冷战前后,美苏为了争夺海洋霸权,盲目上马大型核潜艇,最终酿成了多起恶性潜艇事故。

/ ?& N6 X8 L2 Z# u% U9 a  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

0 T) ~: D( L1 |$ H: B- M( I7 O “鹦鹉螺”号核潜艇 ; O( D1 x# ^. g d1 k$ O2 ]/ h. B/ N

其中最为惨烈的事故莫过于1963年4月10日,美国“长尾鲨”号核潜艇的意外沉没。 8 l$ J: x0 Q1 p! d0 }' j

当时,“长尾鲨”号正在科德角以东200海里威尔金松海沟进行深潜试验,当时海面平静,但在与友舰“云雀”号的通话过程中,“长尾鲨”号突然报告:“出现了不大的问题……有浮起角……试图排水。”不一会儿,有一种异常声响信号传到水面,据判断是潜艇耐压艇体压坏的声音。随后,联络中断。美军迅速派遣大量舰船进行搜索,还把唯一能进行水下作业的潜水器“曲斯特”号从美国西部运到东海岸。6月27日,“曲斯特”号在距离海面2560米的海底搜索到大量纸片和碎物,确认为“长尾鲨”号的遗物。 $ `# A; v' \ a& O

美国海军部门对“长尾鲨”号事故进行调查后得出结论:核潜艇的海水系统的某个局部出了毛病,且很可能在机舱范围,周围的海水涌入舱室形成猛烈水雾,进入舱室的海水使得输电网络失效且导致潜艇失去动力,潜艇下沉后片刻超越它的临界深度,使得士兵们无法自救。“长尾鲨”号艇上129名船员全部遇难,超过“库尔斯克”号的118名。因此,它是潜艇史上最大的一次悲剧,同时也是世界上第一艘失事的核潜艇。

$ Q1 z9 ^1 V) E& H1 h1 k  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

8 L+ _1 g9 k5 q' c7 ~

“长尾鲨”号核潜艇 c' ? t2 t9 X) S6 }

五洋捉鳖 & L1 p, ]" K: }: K! c0 J/ Z- u

21世纪各国深潜器的发展 ; Q" T7 B5 F! [" `% g. @2 I

“长尾鲨”号的事故证明,即便是看似强大的核动力潜艇,在海洋之中同样脆弱不堪。值得一提的是,“长尾鲨”号失事的海域,还不能被视为深海。毕竟根据阳光的可穿透范围,在海洋生物学中,200米以下的海洋即被认为是深海区。但在海洋工程领域中,通常认为3000-6500米是深海区,超过6500米的海域是超深区,即深渊区。

; T! V/ L8 {0 X9 J; I% E 为了探索更深的海域,世界各国都着力于深(海)潜(水)器的开发。其中美国伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)主持的“阿尔文”号研制于1964年,设计深度4500米,可以在水下工作8小时,已经完成了包括沉船搜索、海底探测等5000多次潜航探索。2005年,由好莱坞电影导演卡梅隆资助的单人“深海挑战者”号开始研制建造。2012年,卡梅隆完成了单人操控下潜到10898米的挑战。2013年,“深海挑战者”号被转送给美国伍兹霍尔海洋研究所,为进一步推进深海科学和勘探做贡献。

2 }; Q/ d% S1 }0 l; j: I 法国“鹦鹉螺”号深潜器可下潜至6000米深度,完成了1500多次的下潜,可用于海底生态调查、沉船搜索等任务。俄罗斯的“和平”号(“和平1”号与“和平2”号)深潜器于1987年建成,可下潜至6000米,维持约12小时的水下操作。日本“深海6500”号建成于1989年,潜深达6500米,可容纳成员3人,主要用于探测研究海底地震与海底火山。据报道,在“深海6500”基础上发展的“深海12000”也将在2023年进行海试。 4 E; e5 ~. p6 K9 }( e8 I4 d% G7 K

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

, g, f7 w2 o( j8 @/ b

俄罗斯“和平1”号深潜器。摄影/Sergey Hvorostov,来源/俄罗斯卫星通讯社 . \" K4 b" V' d/ c' X7 [

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

! p/ n. Y" m2 k, _: D2 {$ h5 }. F

俄罗斯“和平2”号深潜器。摄影/Sergey Hvorostov,来源/俄罗斯卫星通讯社

* Y! L' V- F& `7 c 我国的载人深潜器起步较晚,2002年,载人深潜器作为“十五”期间“863”重大专项计划被立项,属于深空计划的一部分,在国家的大力支持下快速发展。2012年,由中国船舶科学研究中心主持研究设计的“蛟龙”号通过了7062米的潜深测试。“蛟龙”号的成功研制振奋人心,为我国载人深潜器的快速发展奠定了基础。

! O9 t/ ^0 m% Y  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

. ?$ ]/ g% D) C8 Z/ ~

“蛟龙”号载人潜水器。来源/新华网 / ~, b1 {9 \7 ]( r8 L' d4 p

除“蛟龙”号外,我国还有“深海勇士”号、“奋斗者”号和“彩虹鱼”号等国产深潜器,其中“深海勇士”号设计深度4500米,参与了多次冷泉、海底矿物和海底生物等的探查;“奋斗者”号于2020年在深度10909米的马里亚纳海沟成功坐底,刷新了我国载人深潜的纪录。

& p, z) v2 \+ v 我国载人深潜领域经过近20年的跨越式发展,在4500-7000米深度工作范围,整体已处于国际前沿,基本构建了具有自主知识产权的载人深潜关键技术体系。未来,我国载人深潜技术向着全海深、全海域的谱系化发展思路已经逐渐明朗。依托新一代载人潜水器装备,有望在15年内巩固并提升全海深、江河水库、油气矿产、热液冷泉的作业能力,有效拓展搜索、打捞、考古、观光、极地、核能等新应用领域。同时,不断革新载人潜水器的智能化、轻量化、重载化和集群协同水平,培育打造产业链条,支撑海洋强国建设。 ' Q- i5 f+ B# ]+ A% d# z$ j8 c2 u

参考文献: ' k/ n0 n9 ~/ w$ M& Z3 M; J( f

1、《潜水宝典》,杭行著,海洋出版社,2018年5月 & r# \- F: Y1 `5 V/ }& V

2、《世界潜艇发展史》 仲光友著,国防工业出版社出版,2017年

; [: E/ l, D Y8 j 3、《深潜:中国深海载人潜水器研发纪实》高仲泰 著,译林出版社,2022年12月。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) END作者 | 赵恺编辑 | 詹茜卉校对 | 彦文 苗祎琦*本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发朋友圈。 END作者 | 赵恺编辑 | 詹茜卉校对 | 彦文 苗祎琦*本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发朋友圈。 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) , g- [$ f) d* M( q; [( R , g- [$ f) d* M( q; [( R

国历好物国家人文历史再出好书纵览华夏三千年的朝局动荡

z( L/ y, }/ H& o 俯瞰从商到清的中国政治兴衰

- e5 N# U# U6 B; s& [* Z. U ↓↓点击下方图片,直达现场↓↓ fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) . m7 V* C) Z# I/ u5 K, u! n

. m7 V* C) Z# I/ u5 K, u! n  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

- w6 _* @# e0 ?* f 足不出户畅读 : r' F( Z) w) h% j* E

《国家人文历史》杂志4 N7 a/ y9 y1 W1 O. q8 l

点击下方图片或长按下方图片识别二维码把历史私教装进口袋里 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 5 M* C: z$ m! i% V1 g$ O 5 M* C: z$ m! i% V1 g$ O

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) “在看”的永远18岁~! l1 w" O' Q1 h

$ l, i$ g1 L: y( y

: g, w/ ?$ b5 h ~) d- W “在看”的永远18岁~! l1 w" O' Q1 h

$ l, i$ g1 L: y( y

: g, w/ ?$ b5 h ~) d- W |