|

?3 c' G' P' G/ [4 c7 X3 [5 r

# b% ]$ A% e8 j6 |

2021年6月8日是第十三个“世界海洋日”和第十四个“全国海洋宣传日”,今年的活动主题是:“保护海洋生物多样性 人与自然和谐共生”。 & L6 {+ h) K7 c8 M/ x: z6 z) V* T

上海海洋大学、中国海洋大学、广东海洋大学、大连海洋大学、海南热带海洋学院、浙江海洋大学、江苏海洋大学等涉海高校科研人员聚焦海洋生态环境保护,把科研成果运用到实践中,把科研论文写在蔚蓝的大海上,携手共建美丽海洋!

4 a+ Y# y. N m8 H 《这一天》MV

2 u* G9 V _+ l! r) P8 w/ ` 上海海洋大学 ) J1 v8 E4 a ^# U4 u3 D! I

黄海绿潮连续14年大规模暴发,每年致使山东及江苏近海产生10-20亿元经济损失。上海海洋大学何培民教授从事浒苔绿藻生物学基础研究30多年,并承担多项国家黄海绿潮研究重大项目,经过12年的深入研究,揭示了南黄海绿潮发生机制。

* ~% T9 F3 v7 j1 k: z+ _! _: N9 h

# H7 ^5 z* f( H. X* {9 F

自然资源部副部长王宏听取何培民教授浒苔绿潮防控研究汇报 7 s& k: B6 ~% i$ x

何培民教授被聘为自然资源部浒苔绿潮防控试验专家组组长,创建了南黄海绿潮源头固着浒苔灭杀关键技术、南黄海绿潮源头防止浒苔固着关键技术,取得了高效防控效果,并得到自然资源部的充分肯定。 + J( v' o& Y7 F1 c

4 E; f5 i) l8 I

何培民教授正在进行黄海绿潮暴发种浒苔样品分选

, ?( n2 G! q) E, j 上海海洋大学章守宇教授及其团队长期围绕近海岛礁生态系统修复及海洋牧场构建技术开展研究工作,形成了基于人工鱼礁生态增殖及海域生态调控技术、海藻场修复技术及岛礁生物资源养护技术及理论。 5 Q8 V/ M3 N! X G |/ ]; c

I9 z9 _, v, k r, W+ h

章守宇教授参加海藻场调查

5 ?* x8 p" w3 V* C& @8 L1 z 近三年来,章守宇教授领衔的近海栖息地修复团队,在东海第二大渔场——大陈海域持续进行资源和环境本底调查,基本摸清了大陈海域渔业资源和生态环境状况,为破解近岸渔业资源衰退、生境荒漠化难题,科学构建大陈海洋牧场建设,保护近海渔业资源,促进渔业资源绿色可持续发展奠定了基础。 4 \' }' d1 W& p& m H

, A+ a& |5 `9 X2 G4 a2 z d; ^

团队汪振华副教授参加海洋牧场渔业资源环境调查 2 A( J* H; c* A

中国海洋大学

- [7 U9 `& L6 f. O0 C' I 珊瑚礁弱小生物的化学防御物质启迪药物发现

+ [+ [4 [& E6 Q7 X R* U8 O+ J 在珊瑚礁生态系统中生活着各种动物、植物及微生物,各种生物通过化学信息分子的传递维系着生态系统的化学平衡,藉此相互依存、相互制约、协同进化,形成稳定的种群结构和生态系统。 ) u9 i& F" A( w! I

+ V' X) c s! w6 I

王长云教授及其团队运用高效液相色谱技术分离海洋活性分子

1 B4 M) u6 C2 \' v* k% ?; X 一些弱小生物,如软珊瑚、柳珊瑚、海绵、软体动物等低等无脊椎动物能够产生对其他生物具有威慑性、攻击性、甚至毒性的化学防御物质。这些化学防御物质正是我们要寻找的对抗人类各种疾病的药物。 " \# S- a) v- w* u/ @

8 U& |6 c4 u3 x! P 珊瑚礁生态系统的物种多样性与化学生态平衡

# A/ N+ p+ z1 B# Z 中国海洋大学王长云团队,围绕珊瑚礁药用生物资源,在珊瑚礁无脊椎动物及共生微生物的物种多样性及其生态功能研究基础上,开展基于化学防御物质的药物发现研究,从化学防御物质中筛选发现药理活性化合物,并在活性化合物结构与功能的启发下,设计、合成防治人类疾病的药物先导化合物,开发抗肿瘤、抗病毒、抗菌、抗疟等海洋创新药物。 3 ]+ y8 p- U* m/ l6 _1 w% h$ U( h

开展海洋游仆虫研究,探索生命进化的奥秘

; W, E5 k, w* [. p* {% { 纤毛虫是原生动物中分布最广泛且物种多样性最高的一类,以纤毛虫为模式的研究从未间断。扇形游仆虫是一种进化地位较高等的海洋类纤毛虫,具有明显的背腹之分,被称为最复杂的单细胞生物,在进化中占有重要地位,当下游仆虫已成为基础生物学研究中的热点。但目前仍没有适合的基因操作工具用于它的分子研究。因此,探索基因操作工具在游仆虫中的运用十分必要。 ( V7 s2 h- U1 w& q

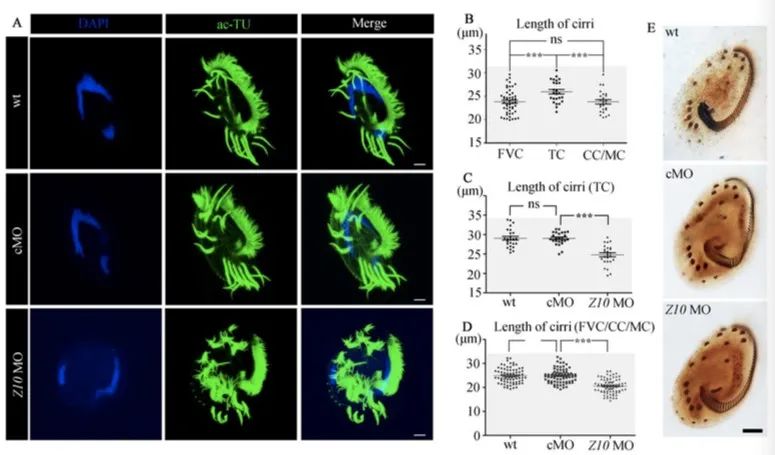

海洋生物多样性与进化研究所赵呈天团队对基因沉默技术在扇形游仆虫中的运用进行了初步的探索。研究团队首先对扇形游仆虫进行了形态描述(图一)。

3 o- z8 G& b ]* _& ^% G; ^' `! [% M

2 W5 R. K1 E) r. m

图一 扇形游仆虫示意图 ) H! |- F% d5 i

接着,团队首次运用Morpholino基因沉默技术针对扇形游仆虫最为重要的特征“纤毛”进行相关基因(ZMYND10)的敲降。结果显示,Morpholino能够有效对扇形游仆虫的基因进行沉默,尤其是导致聚集形成的棘毛变短且松散(图二)。该结果强力推动了纤毛虫领域基因操作工具的发展,具有重要的科学价值。

4 i3 e* T; D: w6 d8 t: J

3 a0 P X7 B7 D$ V- \* S 图二 ZMYND10 MO 显微注射实验结果

1 j% o% q6 b" Q, S% @ 广东海洋大学

) M9 I4 X$ a( _ 广东海洋大学滨海农业学院刘素青教授及其团队,长期从事海岸保护与开发管理研究,特别是在红树林保护和海岸修复方面做了大量工作,以红树林生态系统的结构和功能为导向,以单木近自然经营技术为途径,实现了雷州半岛红树林生态系统保护与修复由数量到质量的提升;以红树林生态功能基础,建立了林——渔共作生态养殖模式,减少养殖陆源污染,具有良好的经济效益和生态效益,该模式已被联合国UNDP/GEF/SGP推广。 - q& e1 f" L1 V; x* L. t [

& {; b$ {! M, G. l4 G" B' y 刘素青教授(右)开展红树林野外调查研究 ( z' Z$ I/ x, i) _% N8 V

5 B6 R+ n- W" T+ [

刘素青教授(左)参加中央电视台节目录制 4 C- x2 D) G6 }1 }8 [: w

广东海洋大学深圳研究院廖宝林高级工程师及其团队16年来紧紧围绕珊瑚礁生态保护与修复研究,突破了石珊瑚规模化海底培育和原位种植关键技术,形成了珊瑚园艺学人工栽培、人工珊瑚礁修复、网格化珊瑚原位种植、珊瑚胶泥原位种植等多项技术和理论,同时积极开展珊瑚保护公益行动。

, C+ J0 V+ y. M) c0 N! m

2 t$ t! V& q/ N3 \4 i 廖宝林在海底进行岩礁打孔原位种植珊瑚

$ Q5 h" M+ t5 P% ]$ A) {5 m 近5年来,廖宝林发起成立了中国珊瑚保护联盟,并推动设立了“9.20全国珊瑚日”,带动全国各地3000多名潜水志愿者加入珊瑚礁保育公益行动。带领团队在广东、海南等地培育珊瑚种苗2万株,原位种植珊瑚16万株。 3 P; }) I i o! v' }7 J

6 D8 R4 K9 G$ u# G* ` 廖宝林在海底培育珊瑚苗

) U! F1 d1 Y4 ~' k6 K 珊瑚礁生态保护与修复科技成果在沿海地区得到了广泛应用,为南海珊瑚礁资源的保护和恢复,促进公民海洋保护意识的提高发挥了重要作用。 ! @/ ~" m9 L3 `: z7 c$ }5 g

大连海洋大学

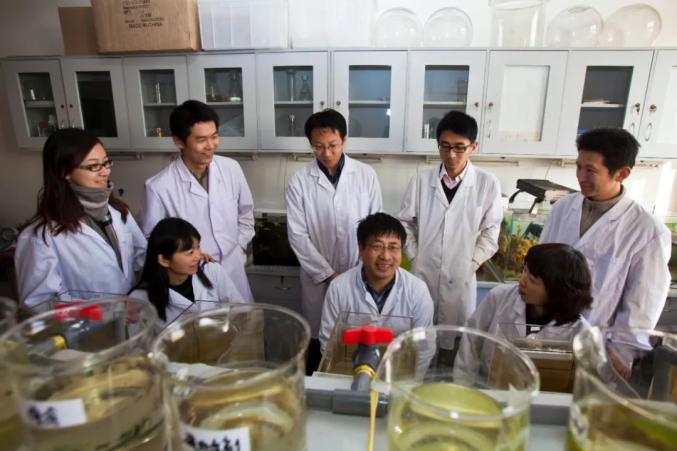

5 J+ ^5 Q T; _. [# w 大连海洋大学近岸海洋生物多样性及其可持续利用创新团队,围绕水域生态学、鱼类生物学、海藻生物学和水产动物生理生态学,开展近岸海洋生物多样性及其可持续利用研究,为保护和合理开发利用海洋生物资源、提高水域生物生产力和改善水体环境质量提供科学依据。 / ^( |* E% I, c m4 W: B

' [6 o* C" Y7 R) ? 近岸海洋生物多样性及其可持续利用创新团队研讨海水经济动物系列饵料培养与利用 ! z$ X2 ]8 B& G8 l2 R) H' k

团队两次入选辽宁省高等学校创新团队。团队科研成果丰硕,发表论文200余篇,出版专著《盐水枝角类的生物学及海水培养利用》《生态学诗话》等10部,获国家、省部级科技奖励10余项,授权专利20余项。 6 U9 i# c& Q F

' Y5 {9 \% U4 \9 Y) M7 d: N

赵文教授及其团队研究盐水枝角类的生物学及海水培养利用 0 v& m7 x: |, O0 W N l

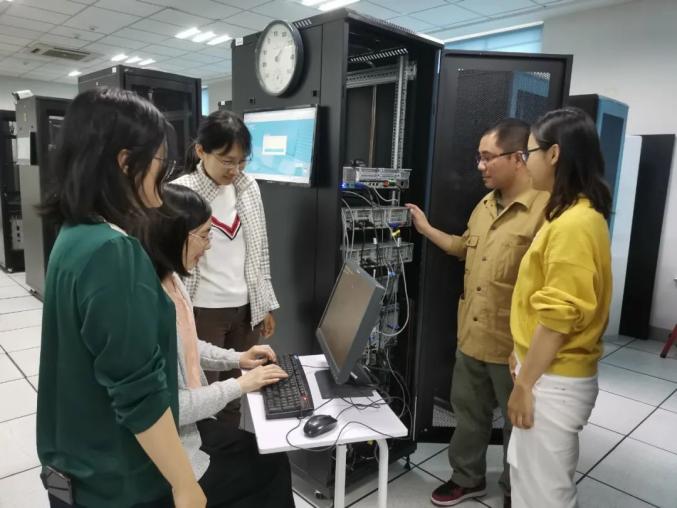

大连海洋大学应用海洋学研究所,成立于2017年,负责科技部国家海洋科学数据中心分中心的建设和运营。 - D W1 g0 @1 m

6 r4 W' Z) ] D0 L& t, Y 海洋环境反演雷达算法研讨

0 I x. C2 f+ ~: y+ Z T% h, B 经过多年的不断探索,相关技术和产品服务在海洋环境安全与防控、海上生产作业环境精细化模拟保障、海上通航安全环境保障等领域产生了较强的影响力。在典型的海洋环境大数据应用服务技术覆盖海水养殖环境风险预警、海上溢油指挥系统、海运航线优化与海上遇险目标的快速溯源与追踪等方面,为大连市及全国涉海企业提供了专业化的服务。

, H0 d j2 G6 M, C

9 f% i* E$ m7 t, A$ K D9 P3 ]) w 数据中心服务器维护与调试

# L! Y) S: a, b1 L. t 未来,研究团队将保持“科技创造祖国未来海洋事业新局面”的理想,继续推动祖国海洋环境信息应用服务技术的发展。

1 y" J& ^6 _; C 海南热带海洋学院

~. B$ K- m! ^ 韩秋影,博士,研究员,海南热带海洋学院热带海洋生物资源利用与保护教育部重点实验室副主任,海南省拔尖人才。 . E8 L7 N3 c# K2 ^; w& F' b! r

" G8 G% b, y! A$ f% w% C

沉积物环境变化对海草影响野外操控实验 ' K. p8 b; E y6 d! x

近年来,由于人类活动和全球气候变化的双重影响,海南海草床衰退非常严重。韩秋影研究员在大型海藻爆发和全球气温升高、沉积物环境变化对热带海草床影响机制方面取得了显著的研究进展。

) D$ l; M$ Q% \# ^7 s& z

! s c* q% v- s, u1 e 带领学生寒假野外调查实践

; U9 U. o! w3 t8 ]5 ]& O 在海南工作以来,韩秋影积极培养海洋生态环境保护后备人才,其作为学科带头人指导团队青年人才申请海草床保护方面的科研项目多项,并将习近平总书记建设海洋强国和生态文明相关论述融入到课程思政建设中来,在教学中积极探索本科生和硕士生的野外调查实践与理论知识相结合,从多方面培养学生学习海洋、保护海洋的热情。不断提高科研水平和理论水平,为海南自由贸易港建设培养更多的海洋生态环境保护后备人才将一直是韩秋影努力的方向。 * N) D/ |% Q- l( Z1 H4 `

王沛政,博士,教授,海南省现代化海洋牧场工程研究中心副主任。 0 @$ b% P* e& h( s2 Z

2 _" A9 F2 h |. L( s% U

水清滩净,珊瑚成群,是开展生态修复的希冀。在三亚崖州湾海域,王沛政教授珊瑚修复研究团队以人工鱼礁、树状、网格状苗圃为载体进行鹿角珊瑚和软体珊瑚的移植,持续监测珊瑚生长。

& h& X# t% P$ ]8 `

6 @* n5 o; s% o9 f 目前,项目修复面积已达1亩,移植直径大于20厘米的造礁石珊瑚3000余株,存活率在70%以上,增加珊瑚覆盖率10%,生物多样性提高15%,营造了良好的海洋珊瑚礁生物多样性生态系统,为实现渔业资源的可持续产出,打造崖州湾现代化海洋牧场建设新名片打下坚实基础。 . c$ A3 _$ O( b

浙江海洋大学

. L" G7 p6 S5 _! O/ Y 浙江海洋大学海洋生物博物馆团队历经20余年持续性对浙江海域海洋生物资源进行观测与调查,掌握了丰富的本底数据。据此,连续获得2次国家出版基金资助。 " S9 `0 z F3 \3 V7 D* J

: Y4 L1 i; _0 A q" o& D; o

海洋生物标本库

! Y$ m- B7 X3 J9 N; g 团队于2017年由国家农业农村部认定为濒危水生野生动植物物种鉴定单位,近3年为上海海关、成都海关、舟山市公安等司法机关提供了海马、绿海龟、玳瑁、砗磲等物种的近百次濒危海洋动物物种鉴定服务,帮助司法部门向涉案人员追回海洋生态修复赔偿金千万余元。

! Y/ _: D; m/ S& T! M' X1 x

/ `4 q/ W; _) w- D5 |/ Q. U

海洋类科普活动

, q m* {9 K( h: {9 x2 W* g 20余年间,团队在海洋生态调查过程中不断积累生物样本,建立了浙江省最大海洋生物标本库,并获得了全国科普教育基地、全国海洋科普教育基地、全国水产科普教育基地等称号。连续18年带领浙江海洋大学省级优秀学生社团——海洋生物学会下社区,进学校,每年开展海洋宣传日、海洋环保、海洋生物等主题的科普展、义教等科普活动10余次,受众广泛,影响深远,为提升公众海洋意识,保护海洋生态环境献出了自己的一份力量。 / Y! ?9 T/ A3 c! p

浙江海洋大学李博副教授及其团队长期围绕长江口及其邻近海域的海洋动力过程和生态环境系统开展研究工作,对长江冲淡水的扩展和输运、大河口锋面的混合和物质输运、转化过程、及长江口及其邻近海域的生态环境动力过程开展了大量的研究工作。 # ^9 H$ e6 `3 E# S8 p

7 C/ v' i' O, }. _& h 李博布放湍流仪

( Q0 m: t( l8 c2 L

7 E* g+ A. R0 a# Z6 l

李博指挥下放CTD及采水器

) _4 E% Q3 A0 R/ O6 X 团队近年来承担国家自然科学基金委共享航次计划“长江口科学考察实验研究”,开展长江口及东海海域的一线海上调查工作,并借助浙江海洋大学“舟山线”海上调查计划,协同开展锋面动力过程、海洋环境要素和渔业资源的研究工作,为长江口及东海海域的海洋生态环境和渔业资源恢复和养护做出了积极的贡献。

$ j L5 T0 ]2 Z0 j2 p: G% S3 J% K 江苏海洋大学 0 F, K4 E/ t1 O; ]. A& J

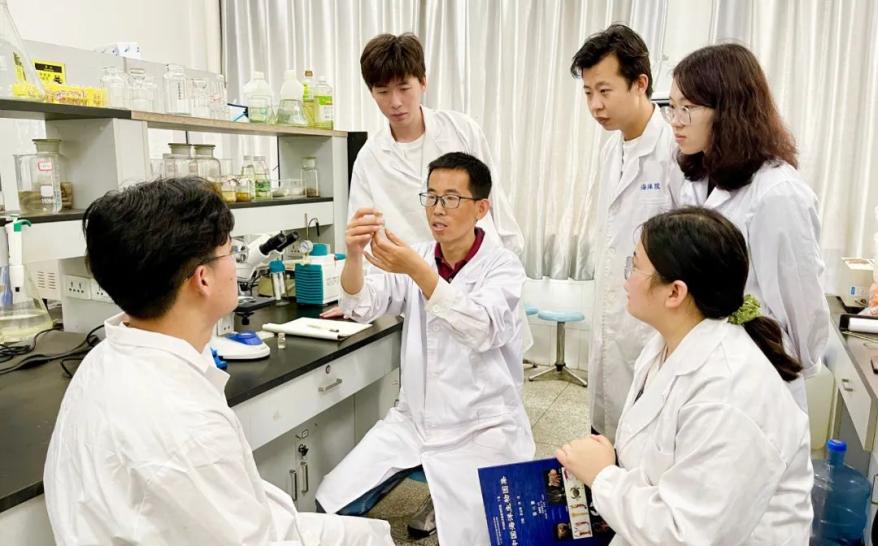

江苏海洋大学海洋科学与水产学院冯志华教授,长期从事海洋环境评估、海洋生物资源调查等相关研究工作。 ) p! L2 H, j- j& |$ Z2 C

! q# ?' ^$ ~4 P; s( o 冯志华在实验室指导学生分析海洋生物样本 % u7 r6 {, g9 |8 F

近年来,冯志华教授带领团队参与“江苏沿海海上风电场邻近海域生态调查与环境监测”项目,主要展开海洋生物多样性和海洋环境监测调查。每年春秋两季,团队师生都会不断克服严酷的海上采样环境等种种困难,在南通、盐城、连云港等海域,进行浮游生物、游泳动物、鱼卵子稚鱼、潮间带底栖生物等采样调查,完成对生物多样性的分析,建立一套海上风电区海洋生态类群生物多样性评价指标体系。 " `& P$ _7 {* u" X

“热爱海洋,探索未知,把论文写在大海上,将年轻的身影留在了祖国的蓝色版图上”,也是这个团队师生们共同的追求。

7 o6 l7 F4 N6 e

; `6 ?5 l) g$ K$ c: g1 R9 Y

冯志华和同事在海州湾海域采样 $ y8 b1 V( A8 d

冯志华认为,海洋生物资源调查是一个坚持海洋资源可持续开发,海洋生态保护的长期任务。其意义在于了解我国海域生物种类、生物资源数量、生物群落结构,以及通过对调查数据分析,形成一套我国海域生物资源评价体系,为海洋资源的开发、海洋法律法规政策制定提供依据。

3 d T# y0 R; A+ M 海洋不仅孕育了生命 3 `2 r* I; ^' T: L9 l! l

也承载着人类文明之舟 6 k, M. @# e% L0 r; b; R0 W9 h

保护海洋就是善待自己

" h+ r; g9 y. l$ m" x! K 让我们一起 " s: E s9 y8 ?/ [( k

像热爱生命那样热爱海洋 0 F/ U+ N9 H5 @6 h9 n. ?# A' ?0 ~

热爱这人类共同的蓝色家园

5 f+ M8 _- } n* s% V 保护海洋 你我同行

% f. w* u: p2 T( l# I 原标题:《今天,为海洋发声》

" C" N7 E- D1 ^+ O

) w6 O7 _" L$ ?1 S8 o9 m* A

- a- V1 @$ }4 h0 X7 B' Z2 |- y4 T1 w9 T0 g8 [$ l+ S

$ W% b: Z9 P4 a# W3 W

|