( A7 `8 `, G: v- \! T9 S, q ( A7 `8 `, G: v- \! T9 S, q

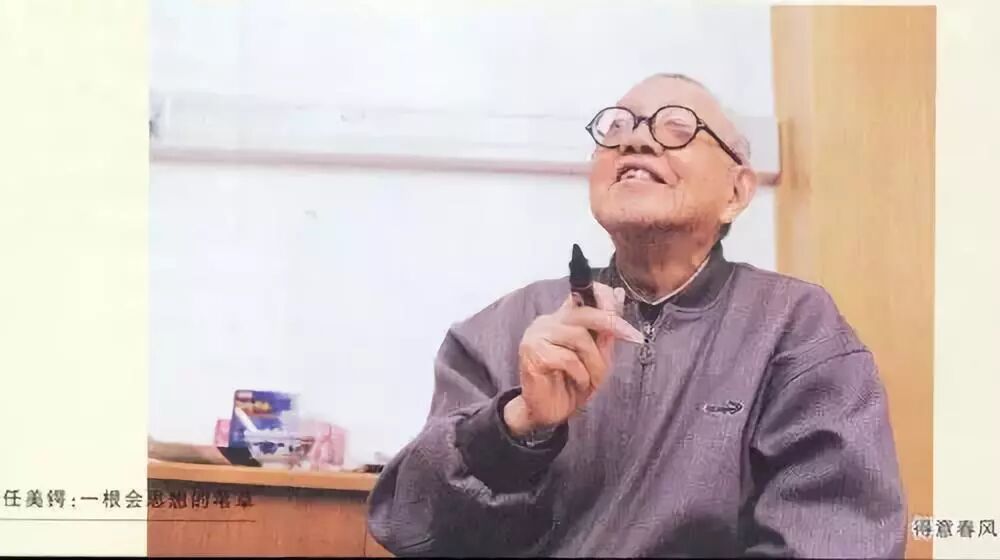

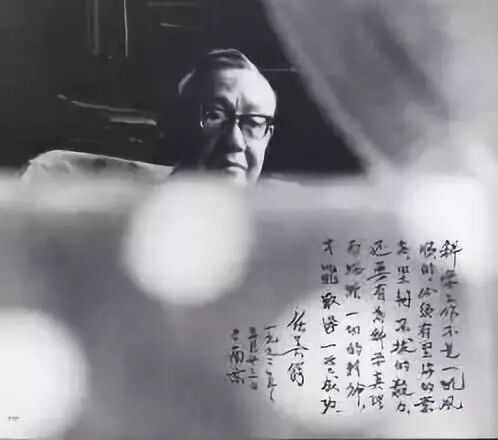

任美锷院士 任美锷院士是我国著名的地貌学家和海洋地质学家,是首位获得过地理学界最高奖——英国皇家地理学会维多利亚奖章的中国地学家。他所提倡的“建设地理学”思想对我国经济地理学的兴起到积极作用。他通过对潮汐汊道的研究形成了稳定性理论,并将其推广到中小河口水道的整治,建立了港口建设可行性的地貌判据。1963年5月6日,任美锷与其他28名专家,联名上书建议成立国家海洋局,以加强对全国海洋工作的领导。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。9 ~ c% n0 v4 v

1 5 G9 G& J/ \: c& t) g- H

人物生平 ' s o. ?+ C. E C9 c, g" o7 m

1913年(民国二年)9月8日,任美锷出生于浙江宁波一个商人家庭,其父开设席庄,经营宁波特产的草席。他鼓励子女发奋求知,弘扬祖业,任美锷阅读张其昀编著的《高中本国地理》,书中论述了中国地理环境与人类活动之间的关系,从此他开始对地理学发生兴趣。 ( A; v N; w; B

1930年(民国十九年),任美锷毕业于浙江省第四中学,考入中央大学地理学系,并在胡焕庸、张其昀等的支持鼓励下,与同窗李旭旦合译了法国人文地理学家布吕纳的《人地学原理》英文版,对中国地理科学发展起了积极的作用。  1 g8 t2 l$ Q5 W$ C; }. a2 Z1 {

1 g8 t2 l$ Q5 W$ C; }. a2 Z1 { 1934年(民国二十三年)毕业后,任美锷到资源委员会任研究实习员。 # U) Y+ i: A0 L& z ]" N, I. h, p9 ]

4 }' a6 c j* Z5 g# m* @) G6 g 1936年(民国二十五年)报考第四届中英“庚款”公费留学,以总分第一被录取,由李四光教授推荐赴英国格拉斯哥大学地理系,师从贝利教授深造地貌学,兼修地质学,以《英国Clyde河流域地貌发育》的学位论文获哲学博士学位。 + K j }9 ]% f8 J# L) k

1939年(民国二十八年)应竺可桢邀请回国,回国时适值抗日战争期间,他先到贵州遵义任职于浙江大学史地系,翌年晋升教授。

$ l3 A: E8 m- I, T6 n: J

8 Y4 v) Z4 K7 I 1942年(民国三十一年)以后,在重庆北碚应聘为复旦大学教授兼史地系主任、中央大学地理系教授,兼任中国地理学会总干事、《地理学报》总编辑,新中国成立后,任南京大学地理系主任,兼任南京地理研究所所长,并当选为中国地理学会副理事长。 9 S6 F1 T5 d8 R0 H* R9 C$ D/ r2 {

1956年,任美锷参加了全国12年科学技术发展远景规划的制定,为了实现科学规划的目标,他积极投身于中国热带、亚热带生物资源综合考察,带领师生奔赴祖国西南边陲,深入西双版纳热带丛林,总结橡胶种植的经验,综合分析自然环境条件,提出橡胶种植北限可达北纬25°、海拔上限可达900—1000米的结论,为建立热带作物种植基地提供科学论据。

" z9 o( K( Y. x0 N" r 1965年,参加华南某军港的整治工作,在中国首次应用潮汐汊道理论,解决了海港整治问题。 % h* d- g4 H) K5 ]3 [" g1 B2 z. B

1972年底,竺可桢最后一次会见任美锷时,深有感慨地说:“至今还没有一本篇幅适当的中国自然地理著作问世,这与中国的国际地位很不相称。”任美锷主持编写的《中国自然地理纲要》就是在这个启示下,在讲授的《中国自然地理》原稿基础上改写的。

! Q7 H( H8 E( |2 I 1974年,应邀赴大庆油田做系统的沉积相学术讲演,并应用沉积相理论,解决了油田提出的一些理论和实际问题。 $ V( l$ W$ {4 D) }# g

1979-1984年,领导江苏省海岸带综合调查,对淤泥质潮滩沉积动力过程做了较深入研究。 6 E) u. T+ ] r

1984年以后,主要从事黄河三角洲研究,对该区海港建设及区域发展做出了贡献。 ; J, R7 w7 s' V* _, P1 h

& k# R) m+ K" M }9 l

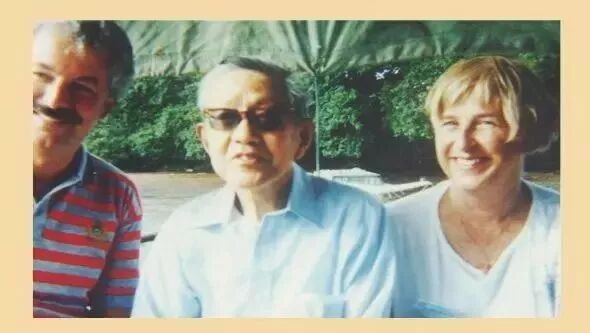

▲1990年1月任美锷院士(中)与加拿大、西德专家一起考察海南岛。

S" |7 w1 T9 n! b- n4 u 1979年,国家下达全国海岸带和海涂资源综合科学考察任务,任美锷又负起新的重任,担任江苏省海岸带、海涂资源综合科学考察队队长。 ) F9 X% \' a) q1 I

在历时5年的大规模考察调查工作中,他因患视网膜破裂症先后三次手术治疗,仍然坚持领导考察工作,多次亲临苏北沿海调查,率先完成国家任务,并拟定了《江苏省海岸带管理法规》,使江苏成为全国首先公布这方面法规的沿海省份。

0 M( @* ^+ m* m' C 1996年起,与严东生院士共同主持中国科学院重大咨询项目“长江三角洲可持续发展的若干问题”研究,“中国自然区域及开发”获国家教委科技进步二等奖。

! u! \$ i0 W# ~6 s" ]" i$ @7 q9 E N. X 2008年11月4日,逝世。

% r- P; k% {1 f$ F

' V1 i- H+ i/ i$ y* Q: g* I

2

% z' t4 p. q/ Y1 |2 I( s 科学研究 9 D1 q, Y- p Y9 |+ t' d. G% W; F

任美锷长期从事自然地理学与海岸科学的研究与教学工作。撰写的中国自然地理著作已被译成英、西班牙和日文出版发行。 + c0 I5 l l5 y+ @1 g0 ~

1984年以后,主要从事黄河三角洲研究,对该区海港建设及区域发展做出了贡献,及重点研究人类作用对华北海岸带发育的影响。 " B& x: A& z1 F; q6 U0 C- k

任美锷在主持南水北调中线地貌考察和西南铁路沿线喀斯特的研究工作中,根据实地考察资料,提出深部喀斯特的概念,并按形成机制将深部溶洞做系统的成因分类,对西南铁路隧道建设起了重要的指导作用,把中国喀斯特研究提高到了新的水平。  ▲2002年4月任美锷院士在南京接待美国著名海洋地质学家J.D.Milliman教授

0 p# |1 v$ G' e4 G j0 P+ ? q ▲2002年4月任美锷院士在南京接待美国著名海洋地质学家J.D.Milliman教授

0 p# |1 v$ G' e4 G j0 P+ ? q 任美锷在20世纪50年代中期就开始系统研究有关溶洞发育,探讨喀斯特科学理论。他根据多年野外实地考察的资料分析总结,发表《中国岩溶发育规律的若干问题》一文,精辟地阐明了中国喀斯特地貌类型的地带性规律,从而确立了“深部喀斯特作用”的新观点,并对深部喀斯特作用机制进行剖析,提出了深部溶洞的成因类型。 3 v) F2 F2 C3 v/ ?. O

他在《中国科学》上发表《北京周口店洞穴发育及其与古人类生活关系》的论文,创造性地将喀斯特学、沉积学与古人类学三门学科的研究方法紧密结合,根据洞穴堆积层的沉积特征,结合哺乳动物和孢粉等化石研究及测量数据,描绘出北京猿人洞的古地理环境在距今70万—23万年间至少有8个比较明显的气候波动。 & Q% k4 L6 y& V0 y3 S

$ [. D7 }$ r1 k' B( v U, u x

3 3 |0 ]0 S* [9 g3 t4 \; B7 d

教学成果 $ Z/ ?: S2 l, T) I& l' ]

任美锷从教近60年,治学科学严谨,注重实地考察和调查研究,勇于开拓新的研究领域,培养了3名包括院士在内的一大批高层次地球科学人才。学生有遥感专家陈述彭、冰川学专家施雅风、地貌专家李吉均,海洋地质学家王颖4位中科院院士。 3 y, \3 X, r# [; d( i8 [

4

, [/ s' P3 L0 Q9 s4 _ 获奖记录 3 @8 j2 a1 z% U- X

2000 何梁何利基金科技进步奖 5 n! P# M8 R! N& p

1989 国家自然科学奖三等奖

0 w1 x2 W# {9 c! L: S+ j 1988 国家自然科学三等奖

% n0 B% I) t: O1 L$ y 1986 英国皇家地理学会授予维多利亚奖章 ; c6 X$ V8 U6 d/ b. Z7 g* {

1985 国家教委“科技进步二等奖

3 T" T: |# I) t" t/ g6 j, u 5

8 t" L3 K3 ?- R$ b, W 论文著作

9 f- y% j. u* i; _1 Z# B 《建设地理新论》 1 l8 Y4 Q! T$ v, ^3 k

《中国自然区划问题》

5 P3 z3 g" N6 H* f0 [% I 《中国的准热带》 ' ]! x" q- f9 D

《中国自然地理纲要》 " N( ^* o( N' \1 i* e

《中国岩溶发育规律的若干问题》

7 C+ [- V% O A+ g1 V: z2 \. v7 a 《北京周口店洞穴发育及其与古人类生活的关系》

7 h% a. x B" ^' w0 @8 b 《风暴潮对淤泥质海岸的影响》

; N0 Y% y$ U$ U, ]9 o* Z 《岩溶学概论》

! V8 U/ v2 W0 b B: Y 《潮汐汊道的若干问题》

7 t# m0 ?' S+ W) E4 A9 U 《黄河泥沙输送及其对渤海和黄海沉积作用的影响》 ( K* g- N6 o6 S& c8 ~( H* s' v

《江苏省海岸带与海涂资源综合考察报告》

0 Z) K: _+ W. j3 c, x 《中国自然区域及开发整治》 ' i0 c. _! u8 y: i; x0 ?

《我们的母亲河》

5 K1 d8 J$ B' H* Z5 E( u' j 6 , s4 a0 m: P6 h8 J7 f" C: [! ]7 m; z

社会任职

1 q3 P7 C: a$ f1 Z) Z* Z9 Z" I 历任国际地球科学联合会海洋地质委员会委员; . ~* E4 s4 ^: u8 F6 c

国际海事组织和原子能委员会联合组织的海洋放射性废料处理专家委员会委员;

- ?; T4 @1 V% s5 q P 《国际海岸研究杂志》编辑; 3 D; \& e4 u* r( a' i

中国海洋学会副理事长;

* R/ A W5 f+ ] K. J) H+ I3 d 中国河口海岸学会名誉理事长; * r" G- D3 m0 g! Q' N4 H; ^

中国第四纪研究委员会海岸线分会主任委员;

! ]$ e, H/ Q+ [$ Y 中国海岸带开发与管理研究会理事长;

+ p& ?& _8 x8 I- z$ J: e 国际海洋研究委员会中国委员会主席; 8 s7 h7 d( h5 y& O i h5 ?7 A

中国地理学会和中国海洋学会名誉理事长等职。

# O; }! |0 i" m9 W. z 1942年以后,在重庆北碚应聘为复旦大学教授兼史地系主任、中央大学地理系教授,兼任中国地理学会总干事、《地理学报》总编辑。新中国成立后,任南京大学地理系主任,兼任南京地理研究所所长,并当选为中国地理学会副理事长。 8 u* w" }4 p# i" z3 Y

. R% @6 J# P& _& r

1 T* T) r; `/ J' | 整编自九三学社中央委员会官方网站、中国科学院官方网站等;图片:网络

& C" A X( B8 Q, }" V2 N

) i, d+ ?8 {9 T1 `3 h& |! j

3 N$ q8 R, b* o0 k- ^

3 B M$ m$ f6 i/ g$ M0 d/ Q

' U" L5 S7 N8 T+ J

$ U E$ f3 g! P: n2 h/ M- W$ I& X: O( }

+ E$ W: [0 p2 K& C7 a/ e |