|

0 X# Z2 o" R" ~( K; b2 ?5 T

点击上方“中国海洋观测” 即可关注我们哦

; b0 [' J9 I- d7 a- N

# l# f* B0 c& a- v2 h1 t 海洋生态监测站(下文简称“生态站”)是用于长期、定点、持续跟踪监测某类海洋生态系统的分布、结构、功能、干扰及变化趋势等动态过程并预警海洋生态风险、海洋生态灾害的台站。生态站能有效识别海洋生态系统退化问题,评估预警生态系统风险和变化趋势,为建设监测立体化、重点区域全覆盖的海洋预警监测体系提供能力支撑。此外,生态站对典型海洋生态系统的全面、持续监测可提供宝贵的数据资料,对海洋生态系统的变化及保护、海洋生态系统服务功能、海洋生物多样性、基于生态系统的海洋管理、海洋生态系统研究相关技术模型等热点问题的研究具有重要意义。生态站也可以与现有海洋保护区及水产种质资源保护区衔接,有利于掌握和评估其生态现状,为保护区的生态修复工作提供支撑。 1 R1 t: e. S2 }7 B/ x& a; L \, U7 v

1 生态站建设通则 , L& I( k% p* ]$ w: v

生态站以长期、持续获取海洋生态系统数据和样品,掌握海洋生态系统状况及变化趋势、预警生态风险和支撑海洋生态保护修复为目的,并兼具科学研究、教学实训、人才培养、科学普及、宣传展示、综合示范等功能。生态站的功能定位应根据所在典型海洋生态系统的监测需求确定。

( u* F' }2 M& p, z! G2 q 根据生态站的主体功能,分为以海草床、红树林、盐沼等单一生态类型为主的典型海洋生态系统生态站和河口、海湾、海岛等以典型区域为特征的复合生态系统生态站。生态站包括综合监测基地、标准样地、海洋监测平台、野外监测设施设备及运行维护和管理体系。

. E L( h' Z6 h1 y1 @& O% |: ` 生态站建站应遵循代表性、可行性、规范性及科学性原则。生态站名称应具有较高的辨识度和认可度。格式为“×××(生态站所在地)×××(生态系统类型)海洋生态监测站”。 ( X8 {" {# x/ h7 W. k8 T. p

: r0 L' d, o P 2 生态站的建站程序

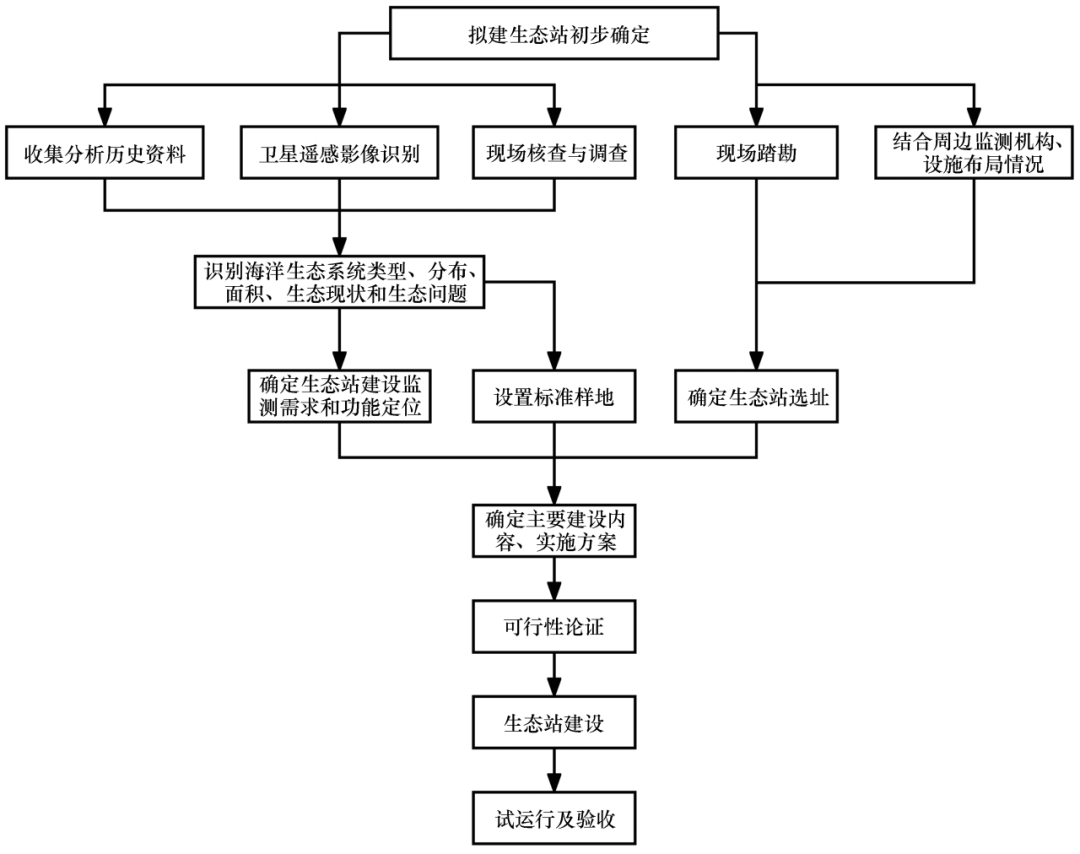

9 c& ?: b& x6 l0 S# ? 生态站的建设宜参照下述程序(图1)开展:

' z! [2 |/ b* \7 h3 I1 s* G; v5 _1 R

8 t5 T, ?( x8 x

图 1 生态站建站流程图 5 O' t& W4 g& A) l m' G8 v; B

①充分收集和分析历史资料,结合卫星遥感、现状调查等方式,识别海洋生态系统的类型、分布、面积、生态现状和生态问题,确定生态站建设的监测需求和功能定位。

* b5 q6 m" k* S8 t9 n" p4 d& I. U ②开展现场踏勘,调查周边海域使用情况,确定生态站站址,站址选择宜结合周边现有监测机构、设施布局情况,实现一站多能。根据海洋生态系统现状设置标准样地。

. O) Z* l$ [6 E7 P$ r5 L' w) x( S; @ ③根据监测需求和功能定位,确定主要建设内容、实施方案,并进行可行性论证。 * W* v l V- ?( w# D0 h1 j+ w4 l2 l

④依据实施方案开展生态站的建设、试运行和验收。 0 `6 S8 H, u0 C" \2 T

3 生态站建设内容及要求 0 X1 O7 G9 i/ ?9 d' D% Z# D

3.1综合监测基地建设

3 H# s3 w3 V$ L3 _& _ 综合监测基地是生态站的综合站房,配备监测所需的实验仪器,用于样品的储存、分析和鉴定,同时配备数据管理设备用于监测数据的接收、储存、分析、共享。根据监测目的和政策要求,可在被监测的海洋生态系统区域范围内或者周边新建或者依托现有监测机构建设。基地选址宜环境适宜、交通方便。

( @, k* d1 l4 P$ k/ g 综合监测基地应具有独立安全的办公场所,具备相应的业务用房和保障用房,满足样品存放、前期处理、实验分析和数据处理需要,如建设在海岛等偏远地区还应提供必要的生活条件。基础设施包括综合站房、标识设施、消防器材等,以及办公设备(如计算机、打印机)、交通工具(如汽车、摩托车、水陆两栖车、小型监测船舶)和监测设备载具(如无人船、水下机器人、无人机)等。标准中给出了基本建设内容及可选建设内容,供实际建设时参考。

1 u! D/ K }; O3 Z 实验室以能承担水文、水质、沉积物、生物、碳相关参数及所在生态系统特征性指标等的分析检测为准则,配备相应设施和仪器设备。标准中尽可能把所有能承担分析检测的设施和仪器设备都列出,其中把必须用到的列为必选的基本建设内容,其他列为可选,供有需要、有能力的单位在建设时自行选择。针对各类生态系统建站可根据实际情况和监测目标对设施和仪器设备进行适当增减。

9 J* N9 E3 X# p5 n! F6 F2 x 在线监控系统的监测数据可通过有线通信和无线通信等方式传输至综合监测基地。综合监测基地应配备监测数据的接收、储存、分析、共享所需的软硬件设备。生态站宜具备高清卫星遥感影像数据获取和遥感数据定标能力。

- U3 B6 w1 o9 P( j 3.2 标准样地 + o4 F1 P( g! L' H3 @

标准样地是在生态站监测的海洋生态系统区域内,人为选定的、能够代表海洋生态系统总体状况的长期监测区块。应设置在少受人为活动干扰的区域,选择具有代表性的自然群落或人工恢复群落,宜尽可能覆盖生态站监测区域内所有海洋生态系统类型。同一海洋生态系统根据分布现状,可设置多个标准样地。标准样地中可设置样方(样带),获取各项监测数据。标准中给出各类典型海洋生态系统生态站标准样地的设置方式。标准样地宜设置标识物,标注生态站名称和地理坐标等信息。

$ J- C+ G- C+ `; R* ^, w8 Y* y 3.3 海洋监测平台

9 ]/ T! k, R/ r 海洋监测平台是在不同层次、空间,搭载不同类型的监测设备,具备海洋水文、气象、水质、沉积物、生物等不同要素立体监测能力的固定或移动式平台。可依托海上平台、浮标、岸基站等不同载体进行建设,搭载气象、水文、水质、生物等在线监测系统。海洋监测平台建设应为所搭载的在线监测系统提供电力供应、数据通讯、安全防护等保障。

5 f8 R* `& X5 q" {+ V; N2 [- k: A8 c; k 3.4 野外监测设施设备

, O) R3 L/ n6 \& q$ e 野外监测设施设备可大致划分为非在线监测设备和在线监测设施设备,具体如下: 6 A! J- ~6 P9 ?* D# Z0 L

①非在线监测设备 % K1 t- g2 D0 a) `5 o h( |

包括水文、水质、沉积物、生物生态外业采样及监测设备。标准中给出了通用外业采样设备,以及各类典型海洋生态系统特需的外业采样及监测设备。标准中注明了基本建设内容及可选建设内容,为生态站建设的外业调查设备配置提供参考。设备建设主要有以下几个方面: 5 X& c) ~: {# J7 {

a)水文、水质监测设备主要为人工样品的采集设备; & T/ l3 Y4 C# Y2 m8 U# s5 m

b)沉积环境监测设备建设包括不同类型的沉积物、间隙水样品采集设备和便携式pH、Eh计等沉积物理化性质现场监测设备,可增设地形地貌监测设备;

( n$ i' y6 U' \& m w: K, w c)生物监测设备建设包括生物基础监测和典型生态系统监测设备。

6 g. ~/ G8 C: k+ ] ②在线监测设施设备

1 E# C" T c/ Y" [8 T 标准样地和海洋监测平台可建设水文、气象、水质、生物等要素的在线监测系统终端,通过有线通信或无线通信方式传输数据至综合监测基地数据集成平台。主要包括集成自动采样、多参数、营养盐等自动监测设备。标准中注明了基本建设内容及可选建设内容,为在线监测设施设备建设提供参考。

6 D* y# R( e. u1 I: P) @' R! K' ] 3.5 运行保障体系 ' `/ f& b' |/ D2 J4 S

生态站应配备海洋生物生态、海洋水文、海洋化学、海洋气象等专业技术人员,人员数量宜不少于5人,可由生态站依托单位人员兼任。技术人员应通过培训,掌握海洋生态系统监测所需的专业基础知识及仪器设备操作方法,经确认具有开展海洋生态系统监测能力后上岗。临时聘用人员及学生,可根据实际工作需要进行安排。 ]8 r/ s6 W% ^7 S9 V2 I

制定站务、监测活动、实验室、设施设备、数据等管理规定,保障生态站的正常运行。制定安全管理制度,应制定极端天气条件下以及船舶碰撞、人员落水等特殊情况下的应急预案。根据生态站功能定位,制定年度工作方案和绩效考核办法。

, o& G' F: N0 g, [ 建立生态站日常运行与维护流程,制定包括例行维护与巡查、故障维修、应急事故处理、综合监测基地日常工作、质量保证与质量控制整个过程的管理规定。记录存档各仪器设备的检出限及量程漂移检验、校准和维护周期。建立简易的易损设备备品备件库。 0 z' K( y2 O+ c8 A

生态站建设完成后,宜根据前期确定的生态站监测需求、功能定位和建设方案,开展监测业务试运行,包括设施设备配置情况、仪器设备运行情况和数据采集及传输情况,试运行时间宜不少于6个月。经试运行确认生态站功能正常且满足需求的,可由相关专家组成评估验收组,依照生态站建设方案,对综合监测基地建设、标准样地及海洋监测平台设置、野外监测设备中的在线监测系统搭建及气象观测设施设备布设等方面进行验收,并形成验收报告。

F7 F, V! Q. g 4 典型海洋生态系统生态站建设 8 Q0 a) P: b) W

生态站建设指南中给出了典型海洋生态系统生态站、复合生态系统生态站以及其他生态系统生态站建设的相关要求。各类生态站的监测指标可结合所监测区域生态系统特征,参照《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则》确定。海洋生态系统监测通用设施设备及各类典型海洋生态系统监测特需设施设备在指南附录中给出,供建设方选择。 s. v s0 P: Q/ r6 N$ ^- ~

2 k. \! u# q. I k6 p; j* p 4.1 建站目标 5 l: L, O. K" B2 M& Y: I' ^

以海草床生态系统为例,建设海草床生态系统生态站的目标在于通过对监测区域内海草等生物群落及其生境长期、定点、持续的跟踪监测,掌握海草床生态系统状况、海草分布及其群落结构特征,揭示海草、生物群落动态变化规律,以及生物多样性与生境的相互关系,明确海草床生态系统存在的生态问题,预警生态风险,为海草床保护修复提供支撑。 ( J% H3 L3 W1 T7 q: J9 ]7 N

4.2 监测设备配置 7 [2 S. V; e3 A

根据《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则》对海草床生态系统监测指标及监测方法的规定,结合海草床生态系统的监测需求,监测设施设备宜满足以下全部或部分监测指标的需求: . K6 O( W) g" S( ^

①海草群落:分布面积、种类组成、密度、盖度、株冠高度、生物量等; ' x) c, j8 ~- Q5 J- h F% E6 X

②水环境:水温、水深、盐度、pH、透明度、透光率、悬浮物、化学需氧量、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、活性磷酸盐、总有机碳、活性硅酸盐、油类等;

* `0 G. q2 Q2 E6 J/ O ③沉积环境:粒度、有机碳、硫化物等; 7 V) B7 K. D- H% d6 ~6 w

④栖息生物群落:浮游生物群落、底栖生物群落、附着生物、鱼卵仔鱼群落、游泳动物群落等;

1 K- l0 b* u2 r3 O# X: `9 B ⑤碳储量:植被有机碳、地上生物量、地下生物量、附着生物量、凋落物生物量等; 6 _& Z" @5 J4 H/ y/ X: C. A

⑥现场影像:照片、视频等; 7 c. P' p8 p% x7 `" W$ |2 Q

⑦威胁因素:自然因素、人为因素。

! {2 z! \1 o; t3 L' a4 p3 y4 e 4.3 标准样地的设置

5 I* j+ @% Q1 N9 } 应根据海草床生态系统实际分布情况,选择有代表性的区域设置标准样地,单个标准样地面积应不小于0.006hm2。分布面积小于100hm2的海草床生态系统,至少设置1个标准样地;分布面积大于100hm2但小于1000hm2的海草床生态系统,至少设置两个标准样地;分布面积大于1000hm2的海草床生态系统,至少设置3个标准样地。可选择若干标准样地开展海洋监测平台、在线监测系统建设。

, X, Q% h" W+ v END

8 l( @* m+ }0 I 信息来源 |本文节选自《海洋生态监测站建设指南的标准化构建》;原刊于《应用海洋学报》2023年第5期。 : ]+ K& @8 y7 T" `1 W% W; ~

转载:由“数智海洋”微信公众平台排版。

. g5 ]$ f& u, R0 E6 ~! l 如有侵权,请联系删除。  . w. T+ W# ~; B# h7 M; J! \7 x% N/ I . w. T+ W# ~; B# h7 M; J! \7 x% N/ I

公众号|中国海洋观测  3 G- G0 ~4 v! r8 ~6 E4 ^8 I 3 G- G0 ~4 v! r8 ~6 E4 ^8 I

求分享  4 n1 x/ U7 `7 j' P3 _ 4 n1 x/ U7 `7 j' P3 _

求点赞  8 [* O `0 [( N0 w& g2 p 8 [* O `0 [( N0 w& g2 p

求在看 ' J, G3 o7 J; [! \8 z. Q# E

- R- x4 L) K2 n) z4 N8 O" b3 w0 F

/ A" h; e' @4 B$ H

5 r- I1 ~, |+ T7 S' F% d, M. j% ], K$ d7 k% g1 F: Y: ~

|