|

, J3 K3 _! v( S J/ @* T8 T2 I

中国东部海域位于太平洋板块、印度洋板块和欧亚板块相互作用的交汇区域,具有宽阔的黄海-东海大陆架、年轻的冲绳海槽弧后盆地及现代台湾弧陆碰撞带。晚中生代以来,在这一区域,不断的板块汇聚、俯冲及弧陆碰撞和弧后扩张形成了典型的沟-弧-盆体系与独特复杂的构造格局。黄海-东海处在东亚大陆边缘,属于华北、扬子和华南块体在海域的延伸区域,蕴含着印支运动以来,块体展布及块体间陆陆碰撞、华北克拉通活化及中-新生代盆地形成的关键信息。探测这一区域的深部壳幔结构,对于厘定块体边界,揭示块体碰撞过程,探究中-新生代盆地与边缘海成因,勘探深层油气资源等均至关重要。

8 L8 @9 @ A7 t. ?4 ? 在海洋地质调查研究中,由于海水的覆盖和阻隔,地震勘探方法是必不可少的重要手段之一,特别是在壳幔结构的探测中,地震探测以其分辨率高、经济高效的优势,成为主要的探测方法,其他方法起辅助和佐证作用。20世纪60年代,沉放在海底、具有自主记录功能的海底地震仪(OBS:Ocean Bottom Seismometer)研发成功,随之推出的海底地震仪探测技术,在各种海洋构造研究中得到了广泛的应用,极大地推进了海洋深部地震探测的进程,助力获得了海底地壳结构的新认识,成为海洋深部地震探测的主流技术方法。主动源OBS深部地震探测是探索性极强和极富实践性的工作,涉及了采集、数据净化、走时模拟和速度反演等多个环节。  2 q; X, @2 a) |4 g, V( \' n. L; N( y

2 q; X, @2 a) |4 g, V( \' n. L; N( y

$ X" r; L" W; H6 e/ U3 R $ X" r; L" W; H6 e/ U3 R

左右滑动查看更多  4 O. y' B1 I L. [+ O9 i) c A

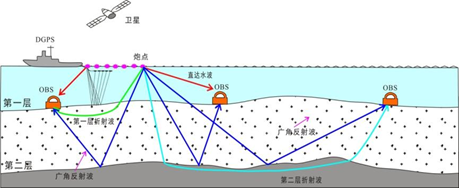

4 O. y' B1 I L. [+ O9 i) c A 利用OBS进行深部地壳结构探测时,OBS与地震震源船分离,独立地布放到海底,其探测资料采集观测系统的设计较为灵活,以OBS可以在较远偏移距记录到下地壳甚至上地幔顶部折射或广角反射的地震波为观测系统设计的基本目标(图3.3)。但OBS体积大、造价高,不能像多道地震密集布放,目前的OBS资料采集均采用“记录台站稀疏布设、地震激发点密集布置”的原则进行,一般按2~10km的台站间距布放OBS,地震震源船按100~200m的间距激发地震波,既弥补了稀疏接收造成的地震照明密度不足的缺陷,也充分发挥了震源船可以短距离(短时间间隔)重复激发地震波的优势,提高资料采集作业的效率。

. a3 {, E+ Q+ z4 V" M4 }3 Z

4 q# u. ~4 j/ m8 Q0 ~ 图3.3 OBS探测原理示意图

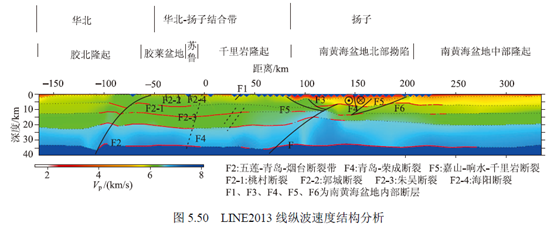

7 w) F' B5 B1 g4 }+ Y& P 对LINE2013线获得的山东半岛-南黄海海陆联测深地震速度结构,结合区域地质背景、重力和磁力异常特征,进行了地质解释,结果如图5.50所示。横向上的两个速度边界(F3,F)将研究区域分成三部分,沿测线方向,南北两端较为稳定的地壳分别属于华北块体及扬子块体;中部地壳比较复杂,归属于华北-扬子结合带。将已知断层信息投影到速度剖面上,结合区域构造背景,划分了两个大断裂及若干个活动小断裂,并作深部延伸,南黄海地区北部拗陷中-新生代陆相盆地以断裂为界。

5 i# k3 K3 U$ ?

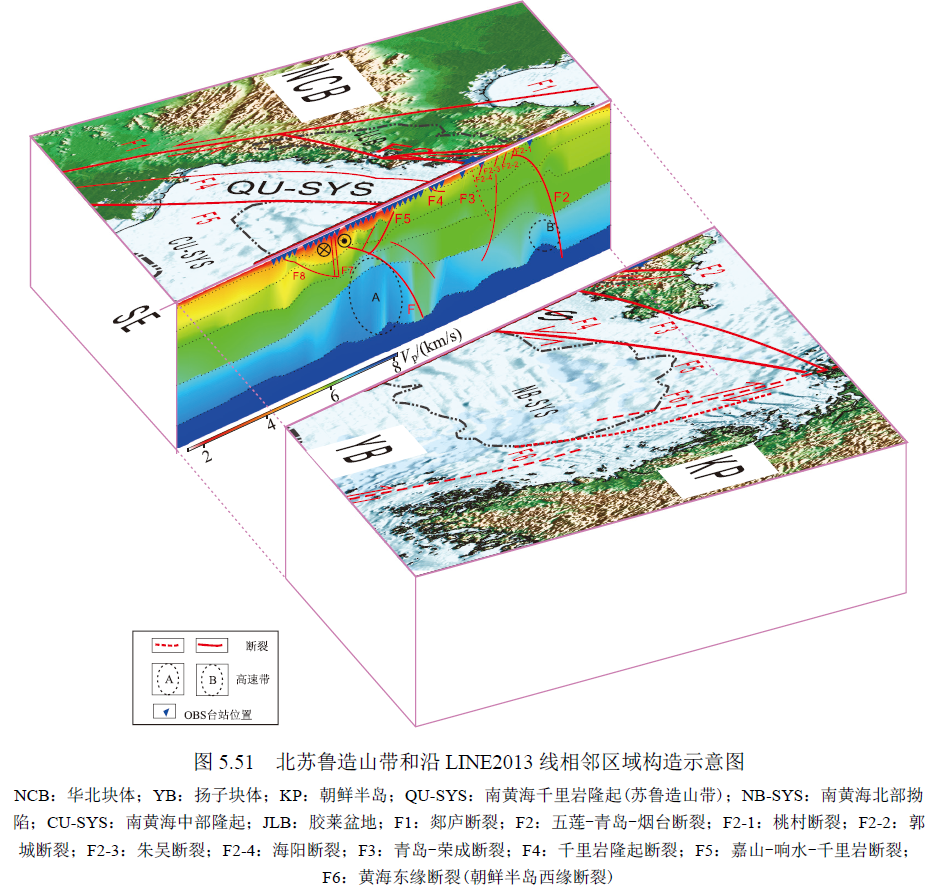

. D2 M2 _* q! r 图5.51显示了LINE2013线两侧区域的断裂立体组合特征。青岛-烟台断裂带(QYF,F2),又称即墨-牟平断裂带,为苏鲁造山带的北界,该断裂带包括桃村断裂、郭城断裂、朱吴断裂和海阳断裂四条主干断裂,经历多期次不同性质及方向的构造应力,断裂带呈显著负磁异常及负布格重力条带。LINE2013线的速度反演结果显示桃村断裂可能为一切割地壳的深大断裂,且为扬子块体俯冲带的北缘。该断裂形成于元古宙,中生代活动强烈,经历了晚侏罗世的挤压左旋平移、早白垩世的两期引张伸展及一期构造挤压平移和晚白垩世—古新世右旋走滑作用。郭城断裂、朱吴断裂和海阳断裂依次往东分布,但其切割地层深度小于桃村断裂。断裂下方的高速异常体说明来自上地幔的高速物质沿着断层向上移动,并到达下地壳的底部和中部。 ' [. W7 h+ m6 E- m4 \

7 t2 R O) M5 v8 P& r% ] k OBS2015线所展示的莫霍面埋深由东海陆架区的约30km显著抬升至冲绳海槽地区的15.5km左右,与重力数据计算的莫霍面深度接近,冲绳海槽和东海陆架盆地的基隆凹陷莫霍面出现明显隆起,莫霍面起伏与盆地基底呈镜像关系,表明拉张作用显著,特别是冲绳海槽地壳明显减薄,其拉张作用明显高于其他地区。东海陆架浙闽隆起、基隆凹陷以及冲绳海槽地区莫霍面上方存在6.8~7.4km/s不等的高速体(图6.12),这是在弧后拉张作用下高速高密度的上地幔物质上涌至下地壳底部的表现,速度模型证实了下地壳地幔增生在弧后地区不同构造单元中普遍存在,发育时间先后各异,规模大小不同,是西太平洋洋陆过渡带内不同构造演化阶段壳幔物质相互作用的直接体现。上地幔存在7.2~7.3km/s的低速区,Pn震相发育,与大洋型异常上地幔相似。 " j+ w8 Q' y& }$ Z! Z

弧后盆地的发育可以分为拉张裂陷和海底扩张两个阶段,即弧后盆地首先要经历大陆地壳的强烈拉伸,形成一系列半地堑和地堑构造,地壳浅部通过脆性断裂的方式拉张减薄,伴随着地幔物质的大量上涌,下部地壳发生塑性减薄,直至地壳完全破裂,陆壳的完整性丧失,进入海底扩张阶段。目前,冲绳海槽处于拉张裂陷和地壳阶段,是否已出现了“大洋型地壳”,目前仍然存在不同的认识。有学者认为,磁力探测显示在海槽轴部存在代表海底扩张的条带状磁异常,附近海域的海底拖网地质调查发现了大块新鲜拉斑玄武岩,重力资料反演和主动源OBS深部地震探测证明冲绳海槽地壳厚度明显减薄等证据,表明沿冲绳海槽中央轴线一带区域的大陆岩石圈已经破裂,出现了新生的洋壳。也有学者认为冲绳海槽的地壳厚度明显减薄,与大陆地壳差异较大,与大洋地壳非常相似,属于“过渡型”地壳性质。部分学者进一步认为,冲绳海槽处于大陆裂谷发展高级阶段的大陆弧后盆地,目前正处于从大陆裂谷到海底扩张过渡的过程中。 弧后盆地的发育可以分为拉张裂陷和海底扩张两个阶段,即弧后盆地首先要经历大陆地壳的强烈拉伸,形成一系列半地堑和地堑构造,地壳浅部通过脆性断裂的方式拉张减薄,伴随着地幔物质的大量上涌,下部地壳发生塑性减薄,直至地壳完全破裂,陆壳的完整性丧失,进入海底扩张阶段。目前,冲绳海槽处于拉张裂陷和地壳阶段,是否已出现了“大洋型地壳”,目前仍然存在不同的认识。有学者认为,磁力探测显示在海槽轴部存在代表海底扩张的条带状磁异常,附近海域的海底拖网地质调查发现了大块新鲜拉斑玄武岩,重力资料反演和主动源OBS深部地震探测证明冲绳海槽地壳厚度明显减薄等证据,表明沿冲绳海槽中央轴线一带区域的大陆岩石圈已经破裂,出现了新生的洋壳。也有学者认为冲绳海槽的地壳厚度明显减薄,与大陆地壳差异较大,与大洋地壳非常相似,属于“过渡型”地壳性质。部分学者进一步认为,冲绳海槽处于大陆裂谷发展高级阶段的大陆弧后盆地,目前正处于从大陆裂谷到海底扩张过渡的过程中。

4 G8 d c7 [0 Q, p, \% c

持“大陆型地壳”观点的学者认为,冲绳海槽南部水深最大(>2000m)的裂谷轴部还发育厚度15km左右的地壳,说明其仍处于大陆裂解阶段,八重山裂谷发现的火山岩,从玄武岩到流纹岩显示双峰岩石成分,一维速度模型显示轴部的岩浆构造呈低速特征,说明正在生成的地壳不存在。

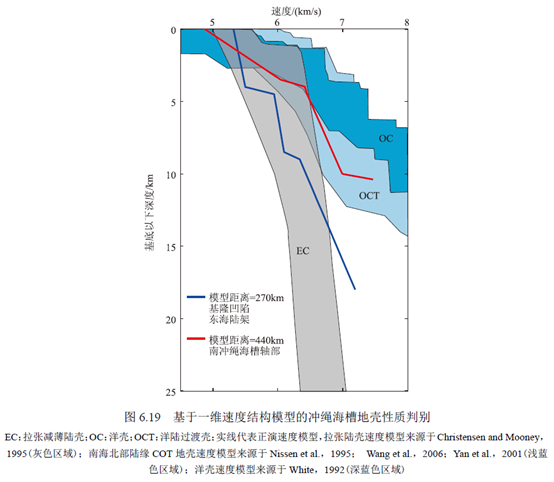

0 i% e0 @7 |' G b" a/ G 不同类型的地壳结构的岩石地层组合不同,具有各自不同的一维速度结构。通过对比分析各自代表性的速度结构模型,特别是对比分析东海陆架盆地和冲绳海槽速度结构模型与其他典型的速度模型,有助于判别冲绳海槽的地壳拉张性质。图6.19为在OBS2015 线的北西端点起沿测线的270km处(东海陆架盆地的基隆凹陷部位)和440km处(冲绳海槽中央轴线部位)抽取的随深度变化的一维速度模型曲线,可以看出,东海陆架盆地的速度模型与Christensen和Mooney提出的拉张陆壳的速度模型处于同一范围内,冲绳海槽的一维速度模型(红色实线)与典型陆壳存在显著差异,属于介于标准洋壳和拉张陆壳之间的洋-陆转换型地壳。但是,与大洋盆地相比,冲绳海槽处于大陆边缘,接受了来自中国大陆和台湾山脉的充足陆源碎屑物质,沉积速率极高。考虑到这一因素,如果剥除快速沉积的新生代沉积层,其一维速度模型(红色实线)更接近于洋壳(图6.19),上地壳的速度结构与典型的洋壳完全相当,下地壳由于存在厚度较大的高速层,整体厚度大于典型洋壳,与南海北部陆缘洋陆过渡带(COT)区域的速度结构相当。

0 {3 y( S8 V* P

7 ?' {3 i7 g" }3 ^

$ f6 `3 Q+ W* b( S- S 《中国东部海域海底地震探测》 + c" ], |3 F# E8 V& A

ISBN 978-7-03-071123-6 , p5 h' K8 d s* d- {4 Y' b

张训华 吴志强 刘丽华 等 著 . n7 B* ^: u2 I( `$ P ^

责任编辑:孟美岑

( E4 K4 Z: b8 ?: d b5 e9 x) u 长按二维码购买相关图书:

7 {+ y6 j6 }9 ]6 u* U; E

5 O) K. U; i' r" q- p/ k- }

; L. z/ {0 l! i

7 c" f- L* ]3 P: o

$ N; V5 p( G0 p+ ^- v1 |1 o

地球为你而转!

6 Z( P: _$ D. a4 [7 e 欢迎关注:赛杰奥(sci_geo) ' K m% e/ ^* l4 A

科学出版社地球科学订阅号

/ B6 P+ [3 V: E. Y8 M% r 传播科学,欢迎您点亮★星标,点赞、在看▼

( p8 O1 Z3 O5 v* O& j4 G8 b8 a$ ?

+ d$ c. `5 a, `: n" @& f8 @' k) U/ Z1 O& Q! `8 j' }

! t2 |; u3 y n) Z! f4 ~# f% a' B. f9 E! E

|