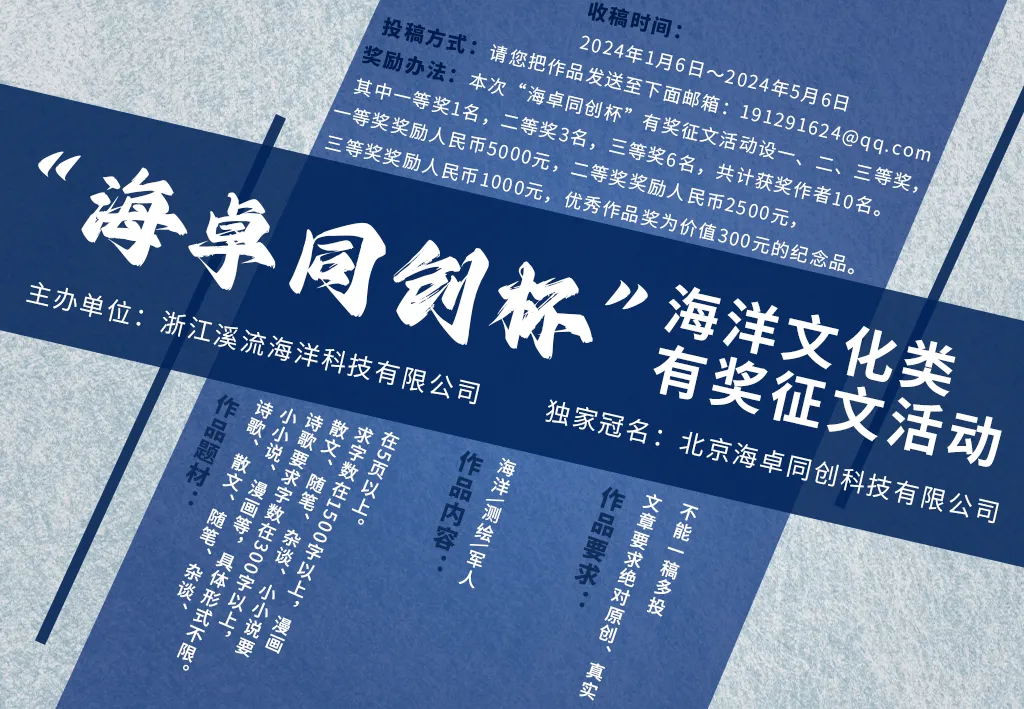

点击上方“溪流之海洋人生”即可订阅哦 点击上方“溪流之海洋人生”即可订阅哦

9 ?/ \3 V9 I+ ]% s' p

随着人们对海洋的研究不断深入,地质取样作为海洋环境和区域地质调查的主要手段,已被许多海洋调查机构广泛应用。早期的海洋地质调查设备主要以机械结构的重力柱状取样器、普通抓斗和箱式取样器为主。这些设备无法看到海底探测对象,所以难以获得准确、有针对性的样品和数据,使得早期的地质取样效率较低。另外,由于取样设备一般较重,完全靠铠装缆进行拖曳是不现实的,因此可移动的海洋地质取样系统逐渐发展起来。 7 M/ t, e, y3 B

虽然我国海底可视化技术相较于西方国家起步较晚,但是近年来发展迅速。国产海洋地质调查装备呈现出可视化、多功能化的特点,在研发方面体现出多学科、多技术融合的特点,关键技术包括整体机械机构设计、液压动力系统、水下视觉与控制、光电信号的传输与控制及甲板监视等技术。国外科学家在深海建立模型,通过力学分析和试验认为,推进器在小范围的平面内移动是可行的,也催生了可移动地质取样系统的研发。

' V. i7 T4 Z, F5 {8 `. H 广州海洋地质调查局引进的深海可视化移动地质取样系统通过高清摄像机、激光阵和高度计可以看到海底画面和离底高度,并通过光纤实时传输到甲板单元,海底摄像画面具有时间长、清晰度高、不间断等特点。系统具备360°全方位移动能力,可以在一定范围内选择性抓取样品,主要用于海底热液硫化物、富钴结壳、多金属结核、海底岩石及沉积物的取样。 - m6 Z/ L( {# j7 g* X ~

一、系统组成和工作原理

% v: q( C j9 a( F ⒈系统组成 % L; @9 M5 }3 v4 p1 q, ]$ l4 l+ R

深海可视化移动地质取样系统主要由上机架、下机架、抓斗、超短基线定位单元、供电单元、液压驱动单元、水下测控单元和甲板监控单元等组成,系统实物如图1所示。  & y% T7 n1 p: I9 u: t

& y% T7 n1 p: I9 u: t 图1 深海可视化移动地质取样系统 5 `2 F- ]3 ^! s

系统上、下机架可拆卸脱离,当在海底发生意外情况时,可以通过液压缸将下机架释放,防止整机丢失。抓斗可根据调查需要,选配沉积物取样抓斗或表层岩石取样抓斗。超短基线定位单元可实现水下实时定位。供电单元主要靠变压器实现母船高压电和系统各个电路的电压转换,为水下测控单元供电。 ; Y1 y, s. A+ n0 {

液压驱动单元主要为液压站,可以控制抓斗张开和闭合。水下测控单元包括电机、摄像头、照明灯、激光阵、高度计、深度计、倾角仪、罗盘、避碰雷达和光纤控制单元等。甲板监控单元包括甲板多功能高清光纤通信机、刻录机、含监视器的工控机以及甲板操作软件等。水下测控单元和甲板监控单元共同组成控制系统。 ( G0 e& D/ g( ]& i+ C2 ]4 s

深海可视化移动地质取样系统的参数见表1,它和常规地质取样设备相比,除了具有可视化和可移动功能外,还可以监测水下取样设备的姿态、液压参数、离底高度、运动方向、系统电压等数据,可大大提高生产安全性和工作效率。

7 j: r. A* f) | 表1 取样系统参数

/ l+ U6 u( G# X8 a) v 质量/kg

& e; u' o9 }* M3 g, }1 H 2500 0 G( q/ J9 p5 p

外形尺寸/(m×m×m) ; E7 w2 q v/ i8 n5 k( h9 w' M; D

2.2×1.8×2.3 / n. x# C Z# e$ f) G1 ^3 D

最大工作水深/m

/ Q; F( B* L& B& G) C 6000 1 b/ }0 a: k J+ ~3 \0 ], P

工作电压/kV 7 P. G( u! x' i" [0 G9 i. H0 s

2

8 o3 U2 w8 f5 j7 x: B 液压站功率/kW / _( M/ G$ A1 y& n9 d3 l# r

3 2 ^* S0 n$ Z( W/ b

推进器最大功率/kW

. x3 ]7 ^0 M9 m6 c2 H9 n& ?; A 3 ( S, e6 ^4 ]. q! a( L" r" X

推进器最大推力/N

$ b; k' {4 w( y1 r 750 0 d5 E! k) }. }" r8 K9 |! P

最大抓取质量/kg

/ F# V0 ^0 B5 [ C) R2 R 1000 4 _; K) @% ]+ d, o4 p: @, w) v

⒉工作原理

/ a9 P$ K; |+ y3 ^5 a# O1 H 图2为深海可视化移动地质取样系统的工作原理图,该系统通过万米铠装光电复合缆传输300V电和光纤信号,其中电路又分两路:  . s% J' y2 [, m1 B9 c) X

. s% J' y2 [, m1 B9 c) X 图2 工作原理图

% T/ F5 e S! _/ K7 F" C [ 一路经接触器后到达电机,驱动推进系统。推进系统由控制盒、动力分配电子控制单元、电机(推进器)等部件组成。操作人员确定目标方位后操控摇杆和功能按钮,控制盒采集到摇杆、不同功能按钮的指令后发送给电子控制单元,电子控制单元接收操纵盒的指令后调整4个电机排水量的大小来实现前进、后退、旋转和定艏等功能。 8 r7 W+ c7 w) h+ D5 v" G2 u) U. y( `

另一路电压经变压器转换为26.5V至电源电路,再分为功率电路和信号电路,和光纤信号一起传输到电子舱和接口箱。电子舱通过CAN串行通信协议和系统上搭载的摄像头、照明灯、高度计、深度计、三点激光阵、倾角仪、罗盘、避碰雷达、液压站等传输信号。到达取样点位后,操作人员发送取样指令给甲板单元,甲板单元通过甲板通信机将信号发送至水下测控单元,水下测控单元完成信号解析后发送至各个传感器和液压站,液压站控制电机驱动器驱动抓斗完成闭合动作,从而完成一次取样。 " O3 V& a0 O+ y0 z

在作业过程中,主控电脑向甲板光端机和水下测控单元发送命令,同时接收由水下发送至甲板光端机的数据。视频监控系统采集水下各个高清摄像机拍摄的视频,并传输到刻录机进行备份。数据采集系统采集高度计、深度计、倾角仪、罗盘方位等传感器数据,推进系统控制盒实时显示通信、定艏和电机状态是否正常,这些都通过光纤缆实时传输至甲板单元,使操作人员完成精准取样,从而大幅提高取样作业效率。 4 u8 w4 [! O7 }: `+ R' C

二、施工过程

4 a1 G) _$ Y) ~, l |! ~& C 2017年“海洋地质十号”船在水深3600m情况下,对深海可视化移动地质取样系统进行了海试。本次海试目的主要为解决以下参数指标问题:①系统适用工作水深>3000m;②万米铠装光电复合缆通信工作正常;③灯、摄像头、高度计、罗盘、三点激光阵工作正常;④抓斗张开/合拢到位,张开/合拢时长<60s;⑤液压站系统最大工作压力≥20MPa,系统保压在13MPa以上;⑥操纵杆控制推进器,使拖体在水下移动和旋转;⑦抓取样品质量>500kg。

- b' J/ R* ?+ K/ T0 c3 }+ E ⒈下水前工作 * Q- F! K) w, f* j

在下水前使用船载伸缩吊机将可视化移动地质取样系统吊放在船后甲板的作业区中,并安装水下定位信标,确保导航工作界面能捕捉到系统实时位置信息。 9 c5 U* I2 {( u/ ]- ]5 q

检查确认系统外观、油管接口、油箱及其堵头密封均正常。测试光纤衰减值在正常范围,保证光纤电缆连接正常。确认机械结构和液压系统连接正常,最后上紧承重头螺栓。 : T* w) D* I2 c

图3是在绞车间进行电源测试,用手摇兆欧表测试铠装缆内部与外部阻抗值大于20MΩ,符合绝缘标准,测量后使用放电棒进行放电。  / m" w. |* \& L% z7 m m / m" w. |* \& L% z7 m m

图3 下水前电源测试

/ }0 p' I8 x1 W7 N. ?5 r 检查完后对抓斗进行复位,并做好止荡工作,作业组长指挥将A架摆至合适位置,准备入水。在水面下0.5m位置停止缆绳下放,通知绞车间启动电源。 9 U* l' C9 W$ M7 F8 U |

图4是建立通信后程序主界面数据显示正常,依次点击确认摄像头、照明灯、高度计、推进器、激光阵均能正常开启。仪器房人员严格按照入水前检查表对抓斗进行测试后断电,后甲板人员拉好止荡绳,随时准备下水。  + {% Z% B' W* u6 |( N

+ {% Z% B' W* u6 |( N 图4 通信测试主界面

2 m% {, x0 ~; o2 A7 _. H1 K' ` ⒉下水后工作 9 S# \: f0 V5 v+ E( }: c

船舶到达站位后开启动力定位,各部门人员就位,后甲板人员使用止荡绳和绞车操作员配合施放下水。仪器房人员将系统上电,时刻关注操作界面中电压、绝缘值、罗盘等参数,如图5所示。打开照明灯、摄像头、三点激光阵、高度计,观察水下监控画面,如图6所示,确保万米铠装光电复合缆通信工作均为正常。  : F( f9 p% J1 L/ ~5 M : F( f9 p% J1 L/ ~5 M

图5 软件操作界面  . Z9 d( v" O7 D# Q8 U8 w' u8 E4 W2 I

. Z9 d( v" O7 D# Q8 U8 w' u8 E4 W2 I 图6 摄像头视频监控画面 ; T( ~" w. S% o+ R7 @( v

在取样设备快到底时,观察高度计数值和激光阵,在离底100m时悬停一段时间,然后使用罗盘和摇杆控制取样系统的缓慢移动。由于海底视野受限且缺少参照物,无法获得移动距离,只能操控摇杆使取样系统靠近合适的取样位置。推进器推力不够理想,旋转定向时常会出现摆动,最后设备坐底时姿态未超过30°,可以进行取样作业。通过水下定位信标可知,海底实际移动距离>50m,如图7所示。  9 a) Y, _1 f- z1 u6 E% T( u

9 a) Y, _1 f- z1 u6 E% T( u 图7 水下定位界面 * A9 w3 ~- X4 p

开启液压站电机及电磁阀关闭抓斗,取得样品,液压站工作压强>50MPa,闭合动作匀速流畅,未出现卡停,闭合时长约40s。抓斗液压缸的保压压强>30MPa,保证抓斗在回收过程中不会泄压导致样品丢失。 3 E, H: [! B( Q# |/ [- C! U

取样品成功后,观察承重头和铠装缆状态,保持收缆速度30~40m/min回收设备,观察绞车张力值有明显变化。回收回甲板后获得了1t左右的岩石样品。见图8。  $ s4 l6 x& _( B* N: I $ s4 l6 x& _( B* N: I

图8 取样出水照片

! k$ S. \# }7 L( `0 r. U' W 本次海试获得圆满成功,针对主要指标问题,该深海可视化移动地质取样系统均得以解决,证明该深海可视化移动地质取样系统可以满足海上精细化地质调查需求。

1 h# S5 N6 B' ^1 }9 S% H1 Q9 }$ A! A 三、优势与不足 . s8 n" z6 v: f, q9 n! Q3 I

图9是2009年“大洋一号”上搭载的可视化抓斗,其外型尺寸为2.1m×1.4m×2.1m,动力功率4kW,抓样面积约1m2,最大取样质量800kg。由于当时动力定位技术还未成熟,该抓斗自身质量较大,没有推进器,长距离拖曳作业中铠装光电复合缆易发生损坏,且海底取样范围十分受限;此外,受海底地形的影响,易造成设备碰撞损坏或可视化抓斗卡在岩石中的情况发生。  * X. w0 G3 | I5 r, [1 j0 `' R8 g

* X. w0 G3 | I5 r, [1 j0 `' R8 g 图9 “大洋一号”搭载的可视化抓斗

0 G- e' V" t+ u" f1 x8 O. N& L2 ~" Q 深海可视化移动地质取样系统与“大洋一号”的可视化抓斗相比有外框架保护,拥有4个推进器,可实现任意方向的移动,还搭载有避碰雷达,实现碰撞预警。整体尺寸更大,抓样面积约1.5m2,最大取样质量达到1000kg。

0 z; I; K' G( ^) a 但目前作业过程中还存在以下问题:①移动范围小,推力不足,若与目标距离远,需回收后重新投放。推测原因是原配的液压管老化、系统流量不足;②观测海底时画面曝光过大,推测原因是灯光参数无法自动调节;③转向不灵敏,推测原因是控制系统执行单元不足;④抓斗闭合时间较长,推测原因是油缸和补偿器容积不合理;⑤甲板单元操作软件层级和结构还有优化的空间。 & u* v, u" [' d$ A% @

未来我们将做以下改进:①补充设备浮力材料的同时尽可能减轻系统总质量;②更换控制硬件,多控制一个或若干个执行元件;③更换螺旋桨部分液压管和补偿器;④在液压部分增加一个蓄能器,使系统的保压性能更好;⑤在液压系统上增加一个压力传感器,使得操作人员可以随时监测系统工作时的实时压力,防止油液管路渗漏引起系统故障;⑥根据源代码自制软件,重点解决信号处理,光电信号的高效稳定转换、不同程序之间冲突、软件界面设计等问题。 5 c* u" v' Q6 E

该系统具备多种扩展接口,未来我们将试验性搭载海水取样配套设备、温盐深(CTD)传感器,通过甲板供电进行实时信号记录、传输与显示以达到长时间的监测目的,提高作业效率。在取样的同时采集多项宝贵数据,将地质取样和地质数据结合起来,为地质解释提供有力的数据支撑。对配套的硬件设备进行迭代升级,构建模块化、多功能化、抗干扰能力强的可视化移动地质取样系统。 # o4 D$ k! W7 H, |4 D

四、结语 3 ?4 n: ^4 K6 Y; P: [$ {

深海可视化移动地质取样系统作为一种定点海底地质取样设备,适用于全海洋及河口港湾的沉积物和岩石等地质样品采样。通过船载铠装光电复合缆可下放至水深6000m的海底进行取样作业。相较于传统的缆控取样设备,设备配有深海高清摄像系统、水下推进系统以及液压取样系统,可实现海底复杂环境的精准取样。 $ F) g( i; E$ y" s6 y

截止目前,深海可视化移动地质取样系统已多次应用于科考航次,是海洋工程地质、生物、地球化学等调查研究的重要设备之一。未来广海局将根据科研需求加装或改进液压系统和控制硬件,优化操作软件,并搭载各种试验设备,开拓更广阔的应用空间。 & r! t7 X, j C) K8 Q" U" n

1 5 g( A' t- g5 v% [# L

END

# h) F* v5 R, X! ^& U+ l6 ] 1 d }( y% A$ _1 l& `# s7 s

【作者简介】文/陈君贤 吴泽彬,来自广州海洋地质调查局。第一作者陈君贤,1995年出生,男,硕士,助理工程师,主要从事海洋地质和地球物理研究工作。文章来自《地质装备》(2023年第5期),参考文章略,版权归出版单位与作者所有,用于学习与交流,转载也请备注由“溪流之海洋人生”微信公众平台编辑与整理。   2 Y @6 P% b3 X* `

2 Y @6 P% b3 X* ` 相关阅读推荐 海洋论坛▏栾振东等:深海超长沉积物柱状取样系统关键技术优化及应用海洋论坛▏韦成龙等:地球系统科学时代的海洋地质-地球物理调查展望海洋论坛▏刘乐军等:能源安全的海洋地质灾害研究发展与展望海洋论坛▏刘乐军等:基于地球物理探测数据反演海底工程地质参数研究进展与展望海洋地质▏海洋区域地质调查技术方法进展海洋论坛▏基于卷积神经网络的深海摄像资料智能识别研究     ! e7 ^: }& ?7 k$ L6 k6 V$ W ! e7 ^: }& ?7 k$ L6 k6 V$ W

公众号 ; }% K9 d9 B, S0 D9 T* r" b/ _2 {3 t

溪流之海洋人生 . o5 R: k) \ {' f8 ~9 z4 \1 t6 ?

微信号▏xiliu92899  , V; J/ i! P; @+ _0 \# l* ]; Z , V; J/ i! P; @+ _0 \# l* ]; Z

用专业精神创造价值 5 N/ u/ Y Z+ t

用人文关怀引发共鸣 您的关注就是我们前行的动力

$ t( V; x7 w+ G. b* a7 E/ v 投稿邮箱▏191291624@qq.com  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 4 e$ X& Q" c4 l9 _& f9 A+ {8 Z

+ x, u5 P4 Y- q

9 u) O# r. n9 E- z7 X3 O: ]! _7 Q D9 o+ R0 H2 F6 o

6 ^3 T n# p6 o- C) p! p

4 e$ X& Q" c4 l9 _& f9 A+ {8 Z

+ x, u5 P4 Y- q

9 u) O# r. n9 E- z7 X3 O: ]! _7 Q D9 o+ R0 H2 F6 o

6 ^3 T n# p6 o- C) p! p |