|

; V+ D, V0 d. d# _, \2 }

2 c9 ?: X' m8 G

' l% d% `1 q+ q$ |& N" e. d- H 随着橙色的舰体引入眼帘,少女们开始绽放出充满惊讶与喜悦的笑容。海鸟飞跃米黄色的舰桥,落在系泊用的粗壮缆绳上,看着少女,而她们也在用一种好奇与期待打量着这个庞然大物。不懂装备,不懂数据,但是一定要前往南极的信念告诉她们,这艘船,就是彼岸的象征,就是代表着那比宇宙更遥远的地方…… " Z) |+ d" b5 Z$ E ^' D

* E' U" O% p2 w, M: ^

动画中这艘令少女们心驰神往,舷号5003的梦想之船,就是日本唯一的大型南极观测船“白濑”号(しらせJMSDF AGB5003)(二代)。

& r, s2 @4 {6 D9 ?% a 剧中作为白濑号的仅有的几个镜头,顺带一提,小泽渊报濑的姓名就是源自白濑号

$ c8 O) Z7 Q% [* g6 s 作为一部充满青春气息的励志动画,《比宇宙更遥远的地方》讲述了四个怀揣不同梦想的女孩为了去南极这一共同的目标而走到一起,并通过努力不断认识彼此,加深友谊,并克服艰难险阻并收获美好回忆的故事。剧情稳定有序,画面阳光细腻,虽然很想吹一波但深感做的功课还太少,这里就通过动画截图和实景照片,多少能让大家更了解其中这位无声的主人公。 ; s$ R# S; y& o Z+ i

Part.1 % a @. F5 V4 P3 h

【为南极而生】 . X4 T: m+ z% z3 Z* l I) f# E7 ]

随着初代白濑号(以下简称老白濑)使用寿命将至,日本文部科学省于2002年提出了极地科考船换代计划,相关预算于2004年批准,新船AGB5003号在2007年3月15日于日本环球造船舞鹤造船厂开工建造,总造价376亿日元,工程进展很快相当快,2008年4月16日下水,并于次年5月20日完工交付,继承了しらせ的船名。和老白濑号一样,由海上自卫队横须贺地方队管理。 H! ]4 T# j- n5 P0 M$ F! v

& ~8 L& E7 w1 U5 S/ f0 J

舷号AGB5002的老白濑号破冰船 5 D% N+ \2 ~/ L+ ]" V

& M) a0 }' p% H# n9 ^% T- r( _

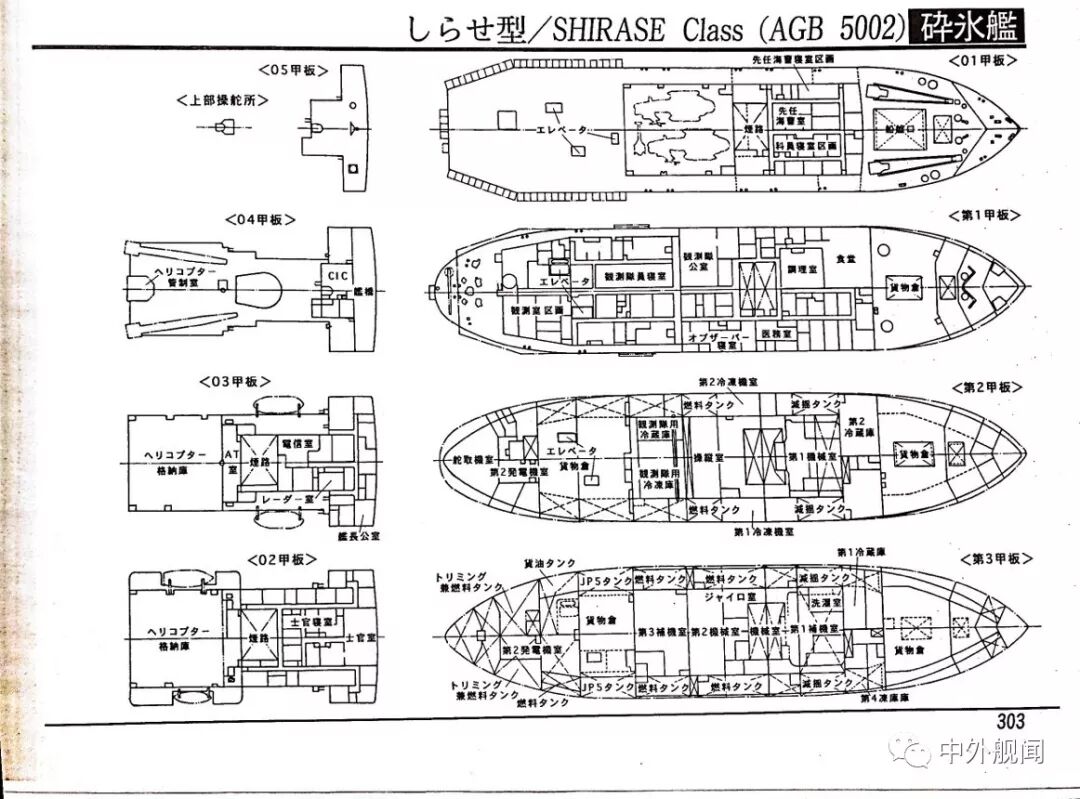

老白濑号的总布局图 ; K) M" d8 C$ l: V# M9 t

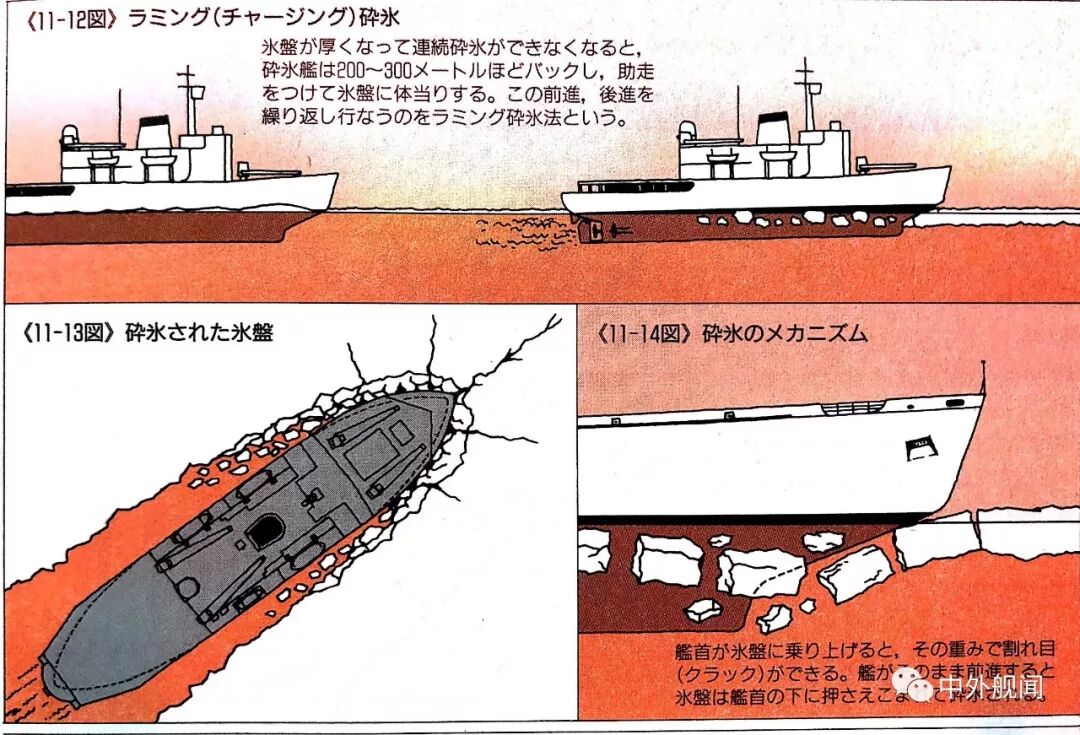

新白濑号船长138m,水线长126m,型宽28m,吃水9.2m,标准排水量12650吨,满载排水量22000吨,在继承老白濑船型的基础上体型大了一圈。作为一型以南极科考观测为主要任务的破冰船,新白濑号采用了倾斜角为21°的高强度不锈钢破冰船首,可以以3节航速连续突破1.5m(含积雪)的冰层,达到了国际船级社协会(IACS)颁布的《极地船级要求》中PC-5以上的抗破冰能力(相比较我国的雪龙号只勉强具备PC-6的破冰等级)。除了连续破冰和通过船首重力破冰外,新白濑号在船首还安装有融雪水(经加热过的海水)喷洒孔,当遇到超过最大连续破冰厚度,但又没有必要使用重力的冰层,新白濑可以通过喷洒热水,减小舰首方向冰层厚度后再进行连续突破,大大提高了破冰效率。 0 e- Z7 K1 W: K1 L+ g

/ T9 S! s1 u3 h) w5 a 新白濑号(AGB5003)破冰船,正在冰层上进行物资转运工作 " g1 N' Q4 I$ c6 n

2 s4 |, X; t# `7 ~. R- ^ 打开舰首融雪水喷洒口,进行连续破冰作业的新白濑号,注意舰首水柱位置

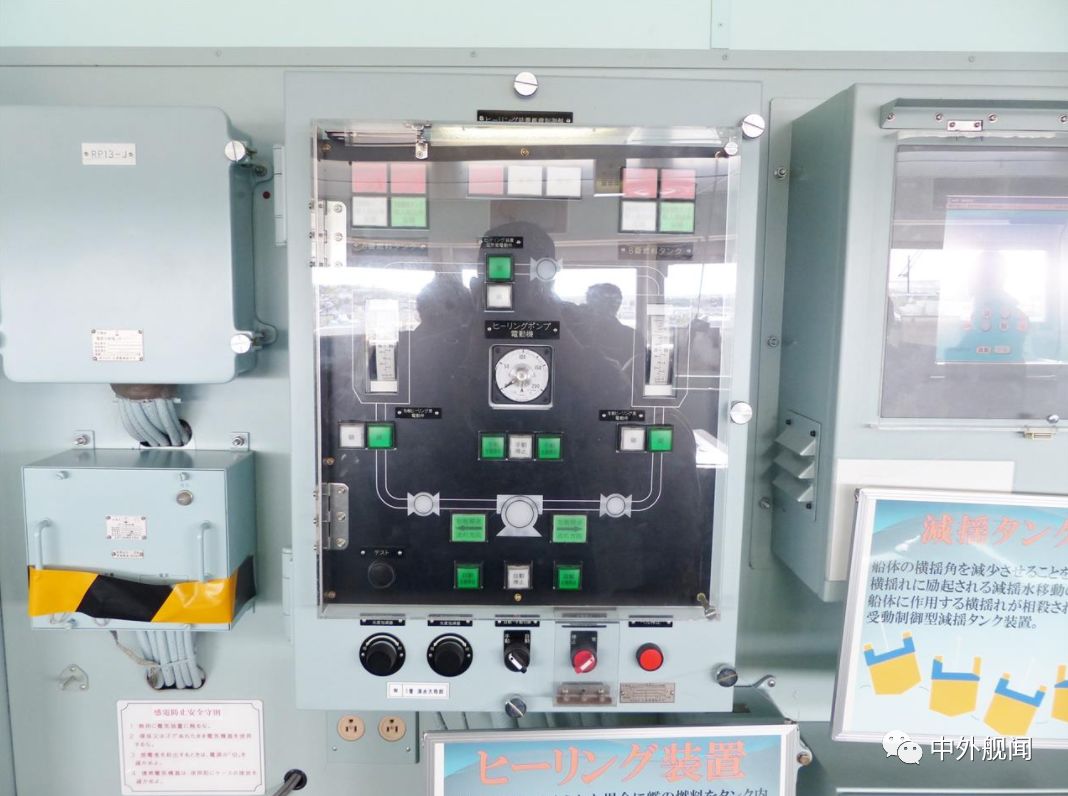

* o5 M/ b; ?) A8 s 因为需要在冰层中航行,破冰船很难像普通舰船一样安装减轻船体横摇的舭龙骨和固定式减摇鳍。新白濑号为了减轻横摇,在船体中部两侧各设置了一座主动式减摇水箱,通过改变两侧浮力大小来减轻船只的摇晃。即使船体被冰层包围卡住,新白濑号也可以通过改变左右油箱的配平,使船体进行左右5°以内的倾斜来挤压冰层,让船体脱困。由于破冰船航行的特殊性,如果继续采用的机械传动,当撞上较大浮冰时可能会因为阻力过大而对主机和减速箱造成损害。新白濑采用了同型舰船上成熟的综合电力推进,由4台三井造船生产的16V42M-A柴油发电机作为主机,四具电动机驱动两具螺旋桨,总输出功率为3万马力,最大航速可达19.5节。

2 s8 V+ \/ a3 A) C7 P

& C; E) v9 r- j; j- Q8 c 主动式减摇水舱控制台,就是这套装置可以最大限度的减小舰艇的横摇 7 a6 e. u6 C i; H, q; v

8 o W+ I/ h' W* \$ r

新白濑号的总布局图,清楚的展示了船员的居住区和物资堆放区

6 N+ W1 s* H X' w1 V

( J$ \. g: Z; {- M; ~! I. k 破冰船的破冰原理(以老白濑为例) 3 D' |* Q" Y# \' O& @! S2 y% I

【科考之舟】

7 s! B5 X1 ?$ `+ Y7 f7 Q 新白濑粗胖的橘红色船体除了满足破冰要求外,还为科学考察提供了更宽敞的居住与研究空间空间。船首和机库上方各有一台25吨级克令吊,回旋半径16米。两层车辆仓库设置在舰首两台克令吊之间,用于储存科考队所使用的雪地车和拖曳雪橇。宽敞的航海舰桥有着极佳的视野,位于船首下方的测深声呐与ADCP(流向测速计)的数据和电子海图相结合,可以让新白濑号在缺少水文数据的极地水域从容航行(虽然2012年也撞坏过船体)。舰桥后的桅杆上设置有全封闭瞭望室,这种由富士号开始的独特设计一直沿用至今。除了负责航行和设备维护的259名船员外,新白濑号还可以搭载科考队员80余人。新白濑的烟囱下方是救生平台,左右两舷各布置两艘全封闭救生艇。烟囱后方设置了用于固定集装箱用的框架,可以装载56个12英尺标准集装箱,结合位于01甲板下方的仓库,共可以运输物资1100吨。

9 X; a6 i) q, i* E

' ?) R! Y' }, e, g) Y1 N; \

左舷的工作艇及吊架,注意照片左侧的仓库门和甲板上的升降机。 4 S( E: N |/ q& ]

% ^3 |6 Z5 s5 H( b3 v* v' e 装载实验和考察物资的标准集装箱,新白濑号烟囱后方的装载框可以堆放56个

$ [) d& t2 }" a- ^# Z& s 与雪龙号主要通过随船搭载的“黄河”号登陆艇进行物资运输不同,要到达难以直接靠岸的昭和基地,最好的交通工具还要是直升机。新白濑用三发中型运输直升机CH101“灰背隼”替换了旧海自S-61“海王”,区别于海自用于扫雷的同型机,并且为了在南极恶劣的情况下标识自身位置,极地专用的3架CH101被漆上了深棕色和鲜亮的橙色(编号91-93,其中93号机于去年坠毁)。这几架CH101在机身右侧设有大侧舱门,方便转运物资,同时保留了机首两侧观察拖曳扫雷具情况的后视镜探杆。新白濑宽敞的机库可以搭载2架CH101型运输直升机和一架观测用的AS355轻型直升机,后者由极地研究所向中日本航空租用,负责简单的人员运输和观测任务。宽大的直升机平台除了供直升机起降外,还可以在远航途中作为船员的运动场所(就像动画中报濑她们那样) ) I, L+ P- q# P9 F

7 {! G( [( i% \4 E6 Q

海上自卫队所属的三架科考专用型CH-101运输直升机,注意她们机首的可伸缩后视镜 : w9 w5 w+ N" N6 Z1 i2 q( w

! u7 T' S2 c& s' g# i 小巧的AS355观测用直升机更适合用来进行短途人员接送和航拍任务 # y' s' R8 z2 X0 W3 V, z

( k2 |6 ?$ S, c% F7 q# J: P

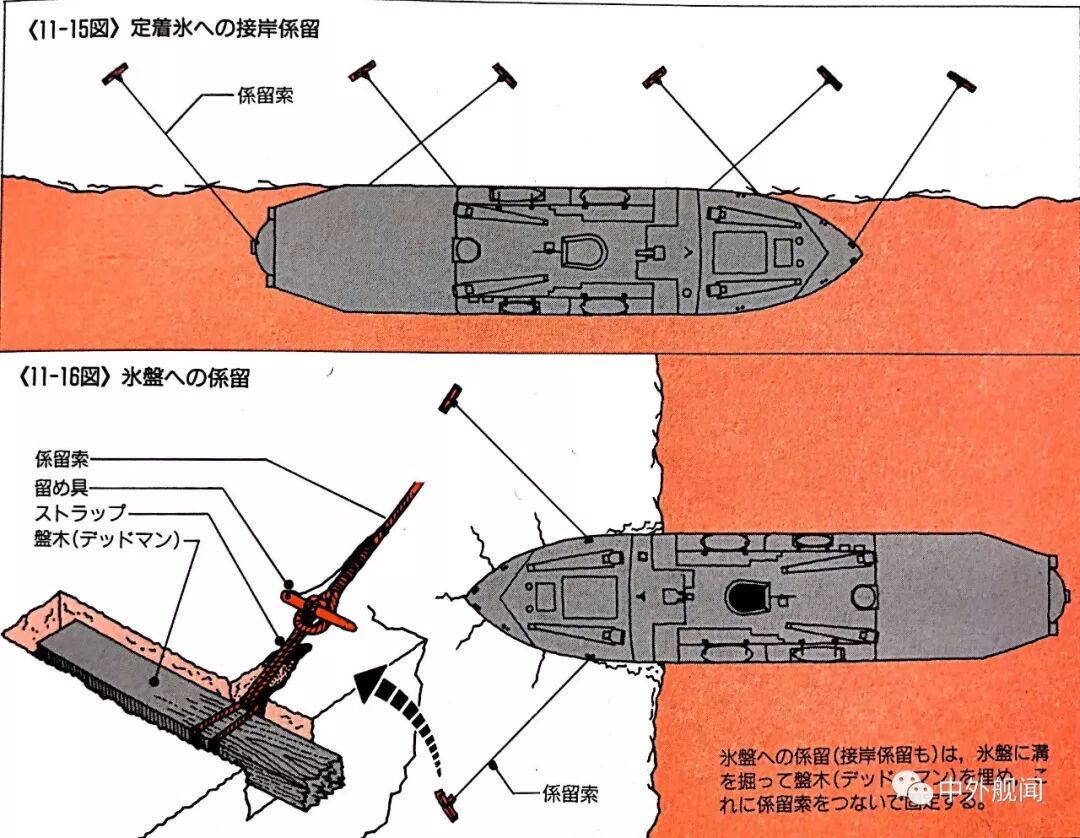

破冰船的冰上锚定法(以老白濑号为例)

2 l% t7 B1 ^7 N, M5 b0 a 【向着远方启航】 % h) M2 H: W2 p1 K5 `

新白濑号的新不仅体现在外表的简洁干练与自动化上,更有对细节的重视:例如防止污染的双层底设计,船首耐磨涂层和无污染油漆,全新的固体垃圾回收装置可以在航行途中处理从科考站回收的各种废弃物。需要注意的是,除了由海上保安厅负责管理的宗谷号,其他三代南极科考船均为海上自卫队编制,由自卫队官兵负责驾驶和维护,挂海上自卫队旭日旗。虽然日本目前仍拒绝承认自卫队的军队性质,但是新白濑号属于一艘军舰的说法也被多个国家所认可,这对科学考察可不是一个好消息(PS:所以动画中将其转为民间运营或许也有降低敏感性的考量)。

( c7 |1 ?! Z+ W) @ 新白濑号舰尾悬挂的旭日旗,也正是当年IJN的军旗

8 N4 c2 g6 Q3 ` Y9 q 从日本出发的南极科考航程一般分成三段:首先,装满车辆、直升机、大件物资和补给的新白濑号于11月中旬从横滨解缆启航,越过赤道,驶抵澳大利亚的弗里曼特尔,在那里等待科考队员的到来,并补足接下来几个月航行所用的燃料和生活用品;接着,她将一路向南航行,穿越咆哮西风带,最终在12月中旬驶抵昭和基地,卸下装备,并替换越冬队员(这就是《南极料理人》所讲的故事了),整个科考将持续三个月,期间要完成诸如水文地质勘探,南极沿岸调查等任务,并在三月中旬驶离昭和基地返航,在澳大利亚西海岸补给后于4月中旬到达横滨或者横须贺基地。2009年服役的新白濑号承担了日本基地观测所第51~59次南极科考任务,此时的新白濑号,应该正赶在南极夏天完全过去之前完成最后的运输任务,向澳大利亚返航的路途中。 * F) P: N' Q! ~- a/ S& c

一张简单的示意图告诉你新白濑号的航线 & U: O( S% F; p& s- V% c

Part.2 % @/ V# s1 X3 H( R& g3 \8 y

【那些小鬼南极旅行的图片日记】 7 o* n" n: W5 n1 z+ Q. r

接下来的截图不保证不存在剧透,还请酌情阅读……

1 g/ Y! W$ y/ q+ V 其实这些细节对剧情的影响并不大,但却很好的还原了新白濑号上航行工作的点点滴滴和有趣的细节,不多话,多图预警—— 5 G) K7 t$ o7 }. F

桅杆上高耸的瞭望室,从富士级以来的传统设计,自带熟练见张,增加对冰层CI的发动率

* G/ n3 j8 ? m; p$ f) @ 尾部克令吊和集装箱安装框架,毕竟谁也不想在过咆哮西风带时把所有的物资都送海里去 7 B1 H' V' ]" |: |0 q3 D

舰首的车辆仓库,注意舱盖前的三角状防浪板,不要小看它,在风浪中用得上。 # T" S/ o( V; [& J* G. b/ M

航海舰桥作为白濑号视野最开阔的地方,主要和航行相关的操控台都位于这里。

$ z& H0 B9 ^2 K1 q5 b 舰桥最重要的操作台之一——操舵席,猜猜看左侧塑料盒下是什么?(答案下文找) & T- X4 M) d4 T; G, ~9 `2 l

.红色的舰长席,不得不说这舰长真年轻啊,还好不是唯一神来开。

& Q a0 B$ q( ^ 位于第一甲板,前后贯通的主通道。大型舰船内一般都设有两条平行的主通道,为了保证在遇到事故等情况下可以顺利疏散幸存人员。 5 T* c6 [4 ?8 A, d& A

舰船内的灯光是分为红白双色的,白色用于昼间照明,而红色则在夜晚开启。这样做的原因一方面是为了能让人在晚上中走出通道后还能适应黑夜环境,避免发生危险,同时又可以提醒船员已经到晚上了。

- H7 a7 k8 P: S, ? 舰上餐厅,又被作为娱乐室和会议室,顺便你们日本JK饭量大身材好怎么做到的……

6 l: z% C. k) ^ 科考队员双人宿舍,找了半天没有找到报濑们她们所住的四人宿舍,不过基本结构是类似的。 ' A* b8 s6 N M' {, n

科考队长办公室注意右侧墙上的船上电话,这里采光和位于船体内部的观测队员室有着天壤之别 % G5 A; s) C1 ?6 O, e3 e

洗衣室,由于淡水是有限的,所以洗衣也要赶趟咯。注意门上的位置编码,在分不清东南西北前后左右的舰体内,船员就是依靠识别这一串编号来确定自己的位置。

1 F( e. R- e' J 可以容纳三架直升机并能为其进行保养的大型机库,其中SA355的家就在最里面用布遮住的小洞内

( ]4 g8 m7 ], K, P" U+ w 左舷救生平台,可以看见两艘救生艇和一艘交通艇,白濑号的上层建筑是淡淡的米黄色,很好看。 ; ^3 I: m Q3 ^4 U% Y

正在起吊采样装置的自卫队哦不民间观测人员,不管怎么样,安全第一。

e! }7 }1 {. @) ]: K8 j4 { 介绍如图,各种采样总结起来都是辛苦的工作。

9 ^. L% o$ i" E- Q1 B3 F1 {# [ 正在安装旋翼的灰背隼/正在装载的灰背隼,对比直升机的和人的大小,可以看出白濑号舰体的宽大。

) _5 M, L* K) ], p 起飞!注意机库上的航空管制舱,不是每一次飞行都能看到有基佬在欢送你出行)

9 J- _7 l6 A# g% } 墨镜三人组,戴墨镜是为了防止雪地炫光导致“雪盲症”,刚才的谜底即将揭晓。

& C( W" O2 k) s) q( G) U" ?' s 左边这位船员控制的正是舰船的主机功率,两舷微速前进! " H9 `+ |6 L& d3 w* [; U% }

伴随着轰鸣声,完成从顺时针到逆时针旋转的主轴,是时候开始破冰了! $ U9 |, H# S1 a: _, H

.融雪水管道口留下的热水,加上船首的自重,直直地劈开冰层,向前推进,去驶向比宇宙更遥远的地方!

2 O1 o$ X& D: M3 U' r4 P 【结语】

' i2 o( E. U' a" e 虽然正文已经结束,但是还是还有很多复杂的感想很难说出口:一方面是感慨这样寓教于乐,面向青少年且广受好评的励志新番真是难能可贵(同时也感到自己真的老了);一方面是在搜集资料的同时,感叹这个一衣带水的邻国在科普方面所做的努力之细致(每次南极科考都会运回来一大块冰块,每天取一小块放置在极地科考纪念馆内,供参观者触摸感受)。 . l4 o: p) i5 N* C8 Y

中国的科考之路除了曲折和艰辛,也肯定有充满中国特色的精彩故事。让大众认识南极,了解南极,关心南极,这才是南极科考在公众层面上最大的意义,在这方面,中国确实有很多还需要学习的地方。

9 q, i; r) `) Y 毕竟,那是比宇宙更遥远的地方。 * k% S( U8 v8 Q! h

还请有心人点击一下文末的广告

3 ?0 P. O* @9 P1 K6 I* u) S7 N+ l( S4 B1 Y" p

3 s7 {5 y" ?) b2 F$ U# {2 Q' ~& ?0 q' B- i( l; M

/ f) l8 D$ A) U! T9 k |