|

) T, K& P2 ]$ g H" a

可快速关注我们 & M$ h* m' `. X: ^$ ?7 B4 e' |

海洋内波(Ocean internal wave)是一种发生在海洋内部的波动。内波具有很强的随机性,其波长和周期分布在很宽的范围内,一般分别为近百米至几十千米,几分钟至几十小时。内波振幅一般为几米至几十米,公开报道的最强内波发生在南海北部海盆,其振幅为240米,最大水平流速为2.55米/秒,周期为30分钟(见图1)。 $ {$ Y5 \3 p/ i5 G# b1 k' c

$ B- W7 a, W3 R! R) M9 i 图1 海洋内波发生时的海流剖面分布和海面情况

/ f0 w, ^" X i$ T }2 `; H 大振幅的海洋内波具有非常大的破坏力,可导致海水强烈辐聚和突发性强流,对海洋工程、石油钻井平台和海底石油管道造成严重威胁。1990年夏天在东沙岛附近,当内波经过时,锚定的油罐箱在不到5分钟内摆了110°。对水下潜艇航行影响更是致命。1969年,美国“长尾鲨”号核潜艇的失事可能是由于内波使其迅速下沉到不可承受深度造成的。2014年,我国海军372艇在南海北部突遇极为危险的掉深,经事后分析,内波是导致这次遇险的原因,因此,内波的监测有非常重要的意义。 , }% g8 W5 }6 I; q) T0 B

合成孔径雷达(SAR)对具有独特技术优势(大范围、全天候、全天时),已成为监测海洋内波的重要遥感手段之一。通常讲,卫星遥感仅能够获取海表面或近海表面的信号,那么SAR是如何“看到”海水表面以下内波的呢?尽管藏匿在海水内部,内波还是在海水表面留下了一些痕迹。经过多年的现场观测和理论研究,卫星遥感和物理海洋等领域科学家们逐渐揭开了SAR如何对内波成像的面纱。成像的主要过程是:内波在海水中运动和传播过程中引起海表面流场变化,变化的海表流场与风引起的涟漪波之间相互作用改变了海面粗糙度,进而影响雷达后向散射信号,最终在SAR图像上表现出大范围明暗间隔的条纹状结果(见图2)。

* X G9 h6 B# Q) I

& o6 C6 x/ A/ G( N 图2 海洋内波在SAR成像机理示意图 & _9 b& u9 s' P, j- V

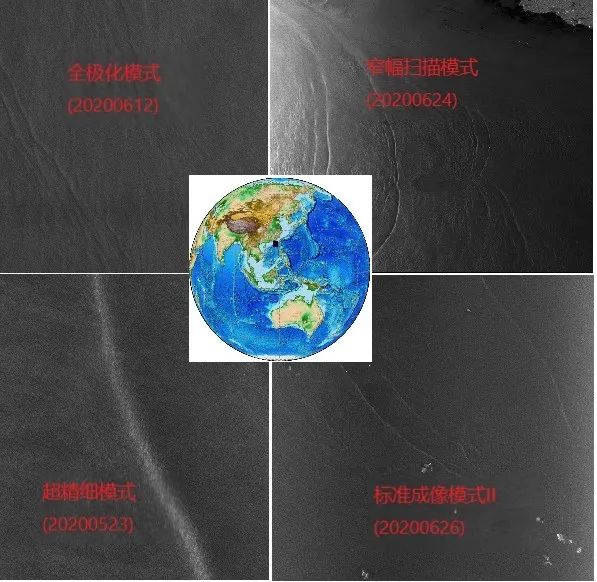

海洋内波在SAR图像明暗条纹的呈现形式能够用于获取波长、波向、波包间距、空间位置分布和表面流场水平梯度等内波水平方向上参数;另外,结合观测海区历史、观测资料进一步提取内波波速、跃层深度、振幅等参数,海水的层化结构等海洋内波垂直方向信息。高分三号卫星具有多成像模式、高分辨、多极化、大幅宽等特点。成像模式有12种,涵盖传统的条带成像模式和扫描成像模式,多极化成像模式包含所有极化方式,即单极化、双极化及全极化,空间分辨率从1米到500米,幅宽从10km到650km。丰富的高分三号SAR产品能够为海洋内波提供多维度、更精细探测信息(见图3)。

3 _ l7 f( z+ M7 }9 g( y

. G6 Y9 w0 L* j% C; v 图3 高分三号多模式海洋内波影像 7 S \& A) [2 A* q$ @4 ?

作者:崔利民 8 V/ `9 u, _% J7 B

来源:海洋卫星 # T* A2 P& _9 u$ h5 J: ]* ]' j# A

原标题:《高分三号卫星探测海洋内波》 / E% h/ c1 Q- ?( I' [' \# Y" H

$ E* P- Y; }+ |

7 S! E, Z/ j1 n+ R# h

! A- y1 g$ {! |% y, S5 a- m7 P* K/ e+ k. B' E. j3 t

6 |* S% K' G4 ~$ J) a5 U2 @

6 Z R# X; a8 q$ @4 W M3 C1 N+ C0 d \# l/ `

0 [' V3 A8 B9 @$ | |