|

: Z8 c# b' e7 ?0 J8 g* v 原标题:感受上海的“科技力量”!快来看“奋进新时代”主题成就展中的上海展品→

& s, Q/ `8 q6 P3 E. v8 H: D6 t* ?. V1 t+ T+ j1 {

; \! M) B3 a }$ R 上海,是改革开放排头兵,创新发展先行者;上海,也是世界观察中国的重要窗口,中国面向世界的样板。

# [# E; A* a$ s' b# } 在“奋进新时代”主题成就展中,上海从100件候选展品中遴选出10件以实物展出,让参观者可以更直观地“看见”上海,感受上海蓬勃向上的“科技力量”。

7 s, T, i M) B( p% G3 x 新晋诺贝尔奖量子信息相关应用 4 O1 o7 F8 g* V' }( w' G0 I5 V4 p

彰显上海“科技力量”

% S: n4 m3 R5 N6 e, ? 北京时间10月4日晚间,2022年诺贝尔物理学奖揭晓,瑞典皇家科学院将其授予三位量子信息领域先驱。一时间,“量子科技”再次成为人们关注的热词。 + L2 u! R' W& s" f4 M

在“奋进新时代”主题成就展中,上海展区也因“量子”而变得更加热闹,量子纠缠发射机和超导单光子探测系统这两件实物展品,吸引了众多参观者驻足聆听观看。 0 @# i T2 k; m% ]2 y3 ^* i& ~

“之前只知道中国在量子应用方面走在世界前列,今天第一次知道上海的科技工作者在这方面做出了突出贡献。”一位参观者表示。

; r" [3 B- N3 _% C( a: F 让“墨子号”实现有效载荷 # {. d1 r6 p9 d

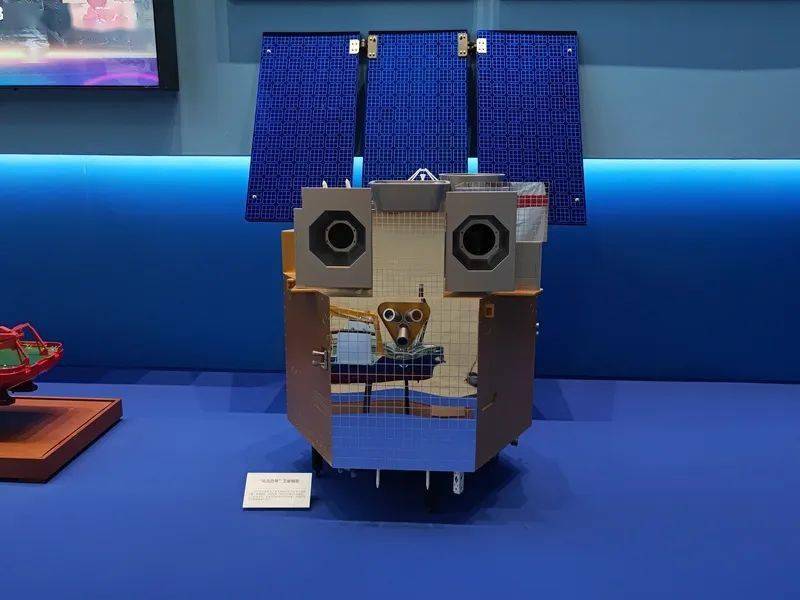

! K% f' M% W2 D: F: S 说到我国的量子通信,就不得不提到“墨子号”卫星,这是世界首颗量子科学实验卫星,今年也作为案例登上了诺奖舞台。

" d+ O0 i" C: n 2016年8月16日,“墨子号”发射升空。参与该项目的中国科学院院士王建宇介绍,“墨子号”要完成三个实验任务:第一个实验叫量子密钥分发;第二个实验是验证在距离地面上千公里的地方,量子纠缠是否依然存在;第三个实验叫量子隐形传态。 ) d; T# P" N7 Y) Z

而要完成这三个实验,就得在卫星中装入实验装置,即有效载荷。王建宇所在的中国科学院上海技术物理研究所牵头研制了其中2个有效载荷——量子密钥通信机和量子纠缠发射机。

& h0 i2 i* l0 l! K 量子密钥通信机与量子纠缠发射机可以实现量子光信号在天地之间的可靠传输与调控,构建天地一体化超低损耗链路,是卫星的核心关键设备。这两个载荷装置解决了星地光路高精度对准、复杂光机系统偏振调控、近衍射极限量子信号发射与测量等多项关键技术难题。

7 _, M n3 N2 E9 e: L6 o2 X) x 通过“墨子号”实验,我国成功构建了国际首次一星两站以及单站高精度量子链路,并在此基础上实现了国际首次星地量子密钥分发、千公里级量子纠缠分发等,产生了重要国际影响。其中,卫星量子纠缠分发实验成果获得了2018年美国科学促进会纽科姆·克利夫兰奖。 9 l! x6 c9 |1 M

让中国量子计算实现突破 . V! u- `2 J9 F- |9 Q! l

1 j0 c; @9 y& \

通信之外,目前量子信息应用的另一重要领域就是量子计算。上海展区展示的超导单光子探测系统由中国科学院上海微系统所研发,已成功应用于包括“九章”光量子计算机在内的光量子计算、量子密钥分发、激光雷达等领域,有力推动了我国量子信息等领域的科技进步。 ) V A3 J. u3 c( J' ~- t

当下,上海微系统所的超导单光子探测系统不仅在科学方面不断突破,还实现了国产高端科研仪器SSPD的商业化。已为国内外用户提供100余套SSPD系统,国内市场占有率逾7成,成为我国高端科研仪器国产化的典范。

) U1 K0 _8 y3 g: \ 造船领域 1 N# B0 B( X3 V

上海制造拿了多个第一

4 ^1 s! {( s) t' G" ]" c" g8 x 在“奋进新时代”主题成就展上海展区有一块板墙,上面排列着一组数据和图表——2017年,上海市生产总值(GDP)突破3万亿元,之后到2021年突破4万亿元,又上一个新台阶。其中这4年来,上海工业战略性新兴产业总产值增速加快,明显快于GDP增速。这组数据的变化说明,过去五年上海的发展,“上海制造”功不可没。

6 b; [( I8 p. [ 板墙下面,依次排列着三艘大船模型,它们讲述了同一个故事:在造船领域,“上海制造”争当第一。

0 d: i. C) v# o9 c+ `+ Z( b& B; h2 k 中国第一艘主建造的

9 \ x2 T; c5 U 极地科学考察破冰船

9 ^. d( V' M( ?, N) Z4 l' y 从上海驶向海上 + `* M: r0 q T' _

$ z! f4 U1 |. c; A' I% i- `! Q q, N

展区内有一艘由中国船舶集团旗下江南造船十年磨一剑的一件大国重器——“雪龙2”号,它是中国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船,也是全球第一艘采用船艏、船艉双向破冰技术的极地科考破冰船,能够在1.5米厚冰环境中连续破冰航行,填补了我国在极地科考重大装备领域的空白。 ( _# V) t; Z7 Q5 a9 C8 a# J; f- `& d

“雪龙2”号是中国继“向阳红10”号、“极地”号和“雪龙”号之后的第4艘极地科考船,船长122.5米,型宽22.32米,设计吃水7.85米,设计吃水排水量13996吨,经济航速12节。船上可搭载科考人员和船员共101人,续航力为2万海里,自持力在额定人员编制情况下可达60天,能全球无限航区航行。该船装备有国际先进的海洋调查和观测设备,能实现科考系统的高度集成和自洽。该船还是一艘智能化船舶,能实现船舶和科考的智能化运行和辅助决策,并搭载一架莱奥纳多AW169型直升机,具备出色的应急及保障支撑能力。这是中国极地梦的新里程碑,它曾为我国圆满完成多次极地科学考察任务,它的服役显著提升了我国在极地科学研究中的水平。 % I- s# j5 X0 @

中国首制大型邮轮进入下半场

) ?0 k* j q4 r. M! D; I

) f; A* a6 Q% X% _! C6 O 精美的外观,豪华的内饰,中国第一艘自主设计建造的豪华邮轮就像那颗造船业“皇冠上最耀眼的明珠”,占据了上海展区展台C位。 7 ` h6 a, z; j8 S% B% R/ @! f

能站C位,当然来历不俗——大型邮轮是“漂浮在海上的城市”,邮轮产业也被称为“漂浮在海上的黄金产业”,是工业领域的集大成者,浓缩了现代工业与文化艺术的结晶,融合了高端制造业和高端服务业。但是10年前,在建造大型邮轮领域,中国还是一片空白。

% i/ O3 c1 P$ J$ P “因为‘巨系统’结构的特殊性、系统的多样性、工艺的复杂性、建造的艰巨性,以及供应链协同的全球性,大型邮轮具有高技术、高难度、高附加值特点,长期以来被欧洲少数几家船厂垄断。中国首制大型邮轮,对中国船舶工业而言是前所未有的巨大挑战。”业内人士表示。

4 S1 q9 n% C# T: f) ? 所以直到2013年,中国才正式启动邮轮本土化设计建造项目,国家把这个重任交给了上海。经过五年的准备,2018年11月6日,中国船舶集团与嘉年华集团、芬坎蒂尼集团在首届中国国际进口博览会上正式签订2+4艘13.5万总吨Vista级大型邮轮建造合同,标志着我国首艘具有世界先进水平的大型邮轮正式进入实质性的设计建造阶段,开启了中国大型邮轮设计建造新时代。

' B. ^; m& Q/ K0 j 去年底,负责建造的中国船舶集团有限公司旗下外高桥造船传来喜讯:中国首制大型邮轮顺利实现坞内起浮里程碑节点,宣告结构和舾装建造的“上半场”圆满收官,正式开启内装和系统完工调试的“下半场”。这一刻,中国距离摘取船舶工业的“明珠”,然后戴上“皇冠”又更近了一步。同时,全船残余应力释放、首次测定重量重心等一系列关键工艺要素和技术指标进一步验证了中国首制大型邮轮在设计、工艺、生产准备、总装建造等阶段取得的一系列重大科研成果。 4 @" E6 S+ ]& J* ?- A8 u( [

沪东中华建造全球首艘

! S3 c" @2 p$ ]1 R2 [9 I; ` 双燃料动力超大型集装箱船 * a6 T+ R& E* d; B' E" y) o

3 D L1 Q9 O+ J* ?2 P3 | 全球首艘双燃料动力超大型集装箱船也诞生于上海。它的模型在展台上紧挨着中国首制大型邮轮。 1 ^& V! t+ [' {' b, r

2017年9月,中国船舶集团与法国达飞海运集团签订了9艘2.3万TEU双燃料动力集装箱船建造合同。这笔订单打破了韩国船企在国际超大型集装箱船领域的垄断。

* H0 @' H! z$ l& o) D* t 作为全球首创的超大型双燃料集装箱船,该型船最大的特色是安装了一颗独一无二的“绿色心脏”——1.86万立方米的MarKⅢ薄膜式燃料舱,用以装载液化天然气(LNG),并为船舶提供“绿色动力”。 % [ ]! k1 @0 I" g( u- v

该船总长399.9米,比世界上最大的航母还要长60多米;型宽61.3米,货舱深度33.5米,一次能装下2.3万只标准集装箱、22万吨货物,最大可堆箱24层,相当于22层楼的高度。最大航程超过2万海里,接近沿赤道绕地球一圈。同时比燃油减少20%的碳、85%的氮氧化物和99%的硫排放。 # w3 l' o9 Q* z) a* @

这款集装箱船由中国船舶集团拥有完全的自主知识产权,汇聚了我国造船行业、特别是“上海制造”的众多代表性力量。其中,担纲设计的是中船集团七〇八所,沪东中华、江南造船负责建造,中船动力集团承担动力配套。

) x( t. N# Z$ p& a: A/ |8 F 航天领域 * ~- V+ Y8 k5 c, Y0 s. {

科技自立自强的“排头兵” 9 u5 t$ u: j9 y6 z- J& W1 W8 N

“上海展区展出的制造业模型都非常的高大上,可以说是国际先进水平,比如在航天领域的展品是一种技术上的皇冠吧。”一位团体参观的观众在“奋进新时代”主题成就展上海展区前驻足感叹。 ; d0 R8 n5 d: ^) y! }/ m

长六甲:首款固体捆绑运载火箭 & ~9 L5 s3 c: T$ c

在“奋斗新时代”主题展中,展出了长征六号甲运载火箭模型,这是我国研制的首款固体捆绑运载火箭,也是中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院目前研制的个头最大、能力最强的火箭,填补了我国固体捆绑火箭的技术空白,丰富了中型运载火箭的发射能力,为卫星发射任务提供了更多选择。

; g. N1 S+ j( f. ~ 近十年,我国长征运载火箭连续突破第300次、第400次发射。数据表明,第一个100发历时37年,第二个100发历时7年,而第三个100发用了4年多时间,第四个100发仅用时3年。其中,由上海航天抓总研制的长征六号开启了我国新一代运载火箭发射的新征程,首飞即获得成功。

) w4 w, n# V2 f* O) Q7 R! D 回顾我国运载火箭发展史,长征系列运载火箭已迈入400+发射的新征程,但在“长六甲”问世之前,尚未有固体捆绑火箭的先例。“长六甲”运载火箭作为我国第一型“混合动力”的新一代长征系列运载火箭,在技术难度高、系统复杂的航天领域也玩了一把跨界,充分发挥液体发动机性能高、工作时间长和固体发动机推力大、工作可靠、使用维护简单的综合优势,进一步完善了我国运载火箭型谱,大幅提升了我国进入空间、利用空间、探索空间的能力。

M, N$ f" J. X+ t1 C8 \ 风云气象卫星:实现全球气象精细观测 - C5 E- b& U, v. L0 j

( t* [, ]( o1 _" }2 m 这十年来,在应用卫星领域,上海航天抓总研制的第二代气象卫星全面投入应用。风云四号静止轨道气象卫星的成功发射,从技术上实现了从跟跑向并跑的重大跨越;风云三号E星成为全球第一个在晨昏轨道运行的极轨卫星;“羲和号”探测器成功发射,标志着我国正式进入“探日时代”。

4 m3 a: V4 n. q: t+ ]+ L' B) D% W1 t, L 在“奋斗新时代”主题展中,展出的风云四号气象卫星模型,是我国第二代静止轨道气象卫星,它显著提升了我国静止轨道卫星研制和空间观测应用能力,实现了我国乃至全球静止轨道气象观测能力由多光谱二维成像到高光谱三维探测的技术跨越,有力助推我国由气象大国向气象强国迈进。

6 h$ q% C( d$ K" @ t 航天科技研发:改革创新服务航天强国

* v5 R' D- C. N( Z* E 这十年来,在防务装备领域,上海航天研制的装备先后亮相于抗战胜利70周年、建军90周年、国庆70周年大阅兵,为富国强军作出突出贡献。 . E" \, i4 O( o

作为我国载人航天工程任务的主要研制力量,上海航天圆满完成了24次载人航天任务,承担了梦天实验舱的抓总研制工作,研制的空间对接机构、半刚性太阳翼、柔性太阳翼等关键技术和产品填补了国内空白,全面开启中国空间站建设新征程。 4 i' w. C8 q) s

在空间科学领域,上海航天参与的“嫦娥四号”实现人类历史上首次月球背面软着陆和巡视探测,“嫦娥五号”实现我国首次地外天体采样返回,“天问一号”实现我国首次火星探测“绕落巡”一次成功,拓展了我国星际探测新空间。 8 q' j6 d# L3 i8 H

上海航天事业的发展,是航天人始终坚持以国为重、全面推进改革创新的结果。在新征程上,上海航天必将谱写出新的华章。 ! Z& t1 v* A6 ?- m8 E

来源:上海科技返回搜狐,查看更多

6 E J9 X$ x" S, w) f. u' x( s" e" {

责任编辑: : ^- Q# a7 x3 s

2 C; p- y, H D. c4 u8 J M

' E+ U0 q3 A1 q+ [6 X" x

! f+ S$ ~7 m8 ]6 o( s

6 o- [' x! G1 e& h+ S |