4 s: D! C% w. b% w

这两天,各地高校分数线陆续公布,在“几家欢喜几家愁”之后,又到了填报志愿的时候。

! a$ {7 @/ a* V' V 填报高考志愿的时候,我们究竟更看重什么?有些人将填志愿视为一次至关重要的人生抉择,如何填报会直接影响自己未来的职业道路、收入水平和社会地位。有些人觉得填错志愿也不可怕,大不了重头再来;有些人看重专业,另一些人则认为学校和学校所在的城市更重要。

( t- o& t( o: {" Z$ _$ t* ]" j/ h

回过头看当年的选择,常常听到一种说法,说自己当年就是“稀里糊涂”过来的。高中生的阅历有限,选专业时多多少少会有“蒙”的成分。一些人填志愿完全是家长“包办”,甚至因为自己喜欢的专业,与父母意见不合闹脾气。还有好多人连选的机会都没有,被调剂到不想读的专业,有苦难言。

$ H( C7 ^9 S3 w# [. k, @4 d. u 其实,选专业时的类似烦恼和现象在全世界都很普遍。在高等教育与市场紧密连结的今天,学子们不可能不考虑自己的选择与将来职业回报之间的关系。面对普遍存在的“读人文学科不好找工作”、“文科生收入不高”等话语,许多人文学科的爱好者会在专业选择时犹豫不决。

% S0 }/ V2 X& M2 Q' L7 y& r 在西方,“富读文、穷读理”的现象更加严重。2008年金融危机之后,美国的人文学科面临着新一轮危机,学习人文学科的学生越来越少,越来越多文理学院倒闭或合并。面对着西方人文学科的新一轮危机,个人又该如何做出选择?在当今西方年轻人的“You Only Live Once”(YOLO,你只活一次)的亚文化下,我们又能吸取到什么经验?本期读刊和大家聊一聊这些话题。

* D; Q# W4 y8 z* {7 D! A8 V

, V3 w* c( o. \8 T; S( M P

撰文 | 徐悦东

6 p2 Z8 P( ?& v* B) S3 [" q3 U* n

01

; [% p2 X) @, s$ l7 G

富读文,穷读理?

0 f0 K& s) X+ r* | 两百多年前,美国“国父”之一约翰·亚当斯在给他妻子的信中写道,他为他的后代们制定了计划——他希望他的孩子们能够学习一些有助于国家发展的实用专业,比如数学、航海、商科。如此,他孩子的后代们才有机会学习绘画、诗歌、音乐、建筑、雕塑、针织和瓷器的机会。

$ O3 O( i; q! h 无论对于集体还是个人来说,这种观念在世界各地普遍存在。这种观念的背后是一种理性的计算:相比急需实现阶层跃迁、保住阶层地位的人来说,有钱有闲之人更有条件选择去读一些“无用”的学科。一方面,这能够陶冶性情;另一方面,这也能形成他们的文化资本。

) J- a% F& s3 \" r 法国社会学家布尔迪厄告诉我们,经济资本、社会资本、文化资本、符号资本之间可以互相转化。在有了经济资本之后,富人能够有机会通过学习“无用”的文科,以获取文化资本。而且,在精英大学一起学习文科的同学所形成的社会关系网,也成为了这些富人的社会资本。特定的文化资本为特定的审美活动和娱乐活动提供了前提条件。因此,他们喜欢去参加各种“高雅”、有“格调”的文化活动,以形成“区隔”。

- ]+ ^! Y" h$ l0 K5 d7 D

法国哲学家、社会学家迪迪埃·埃里蓬在《回归故里》里就提到,出身于贫困工人阶级的他,需要拼命提高自己的艺术品位、改变自身的说话方式,以融入知识分子圈;另一方面,他自己的出身却深深印刻在自己的精神当中,任何社会习得都是无法抹去的。夹在这两种身份之间,他感到十分痛苦。

! T3 r! x$ C+ {, Q" S5 q, u7 J# s

3 [9 V/ x0 }; S. x0 O. ?: i2 e

《回归故里》,[法]迪迪埃·埃里蓬著,王献译,后浪|上海文化出版社2020年7月版。

4 f8 |/ A) m( w2 c 关于“文化区隔”和“格调”的论述林林总总,大都在论述这些“文化区隔”对某个阶层或圈子身份认同的建构的关键性。有钱有闲阶层的口味各种各样——古典音乐、当代艺术、莎士比亚、马术、高尔夫、红酒、雪茄……无论它们如何改变,似乎都脱离不了“昂贵且非实用”的性质。有些后发的中产阶级则喜欢亦步亦趋,他们喜欢模仿或加入这些文化活动——或许以最廉价的方式,以获得某种身份上的承认。但是,尤其在英美,在精英大学里主修文科这件事,或许还是较难被“模仿”的。

5 m; `$ s' T4 y" V6 v. z* C

在《大西洋月刊》对康奈尔大学社会学教授金·威登(Kim Weeden)的采访中,威登表示,在美国,大学生父母的收入的确跟他们所选的专业具有相关性。来自较低收入家庭的孩子更倾向于学习“有用”的专业,比如计算机、数学、物理等。有钱人家的孩子更多会读历史、英语、表演等专业。威登说,“因为低收入家庭的孩子需要更多的缓冲来抵御失业或就业困难所带来的风险。”而且,威登认为,来自较高收入家庭的孩子从小更可能接触到艺术、音乐和文学,这些接触有可能会让他们在读书时选择去攻读这些专业。

4 }1 a- g( y9 d$ F$ I: n  7 Z; M9 d* K, a& [

7 Z; M9 d* K, a& [

; G- l6 b+ G7 [$ a, S6 i 打开凤凰新闻,查看更多高清图片

/ B d7 ^- y3 k

. F0 [4 G7 I2 ~ 电影《歌舞青春》(2006)剧照。

1 Y0 Y: f: @* c9 b8 S

加州大学戴维斯分校的经济学教授雷格·克拉克(Greg Clark)分析了2000年-2015年剑桥大学学生所选择的专业,他发现,拥有精英英语姓氏的学生——他将其视为高社会地位的指标——与普通英语姓氏学生相比,拥有精英姓氏的学生更可能选择古典学、英语和历史专业,而拥有普通姓氏的学生更可能学习计算机和经济学。这似乎意味着拥有“财务安全网”的学生更可能选择那些预期收入较低的专业。

1 x+ f) p- _5 c4 w" A. g NPR曾发布过一个美国1979年至2010年不同职业儿童时期的家庭收入与成年后收入对比研究。他们发现,选择做医生、律师、金融分析师、咨询从业者、工程师、程序员等职业,收入能都比儿童时期的父母收入高。其中,做医生的收入高出儿童时期家庭收入的40%左右,堪称美国“阶层跃迁”效果最好的职业选择,这也难怪在美国做医生的竞争如此激烈。不过,若孩子选择做艺术家,其收入水平比儿童时期低30%左右,是收入降低最惨烈的职业。

/ @' l3 N) W8 D# i2 V2 E! ^) V

) @+ H& ^6 u3 \5 p- B/ m! Y

图片显示美国不同职业的家庭收入在成年前后的对比,图片来自NPR。

{0 T+ U# q1 R

纽约大学社会学教授道尔顿·康利(Dalton Conley)认为,在研究家庭收入与孩子专业选择的问题上,父母的收入只是一个很有限的指标,父母的受教育水平与父母的财富量才是重要的。因为尽管收入和职业声望会随着时间的推移而改变,但财富和教育水平会相对保持一致。他说,“人们不会追求收入、财富或声望本身的最大化,大家追求的是普遍意义上的社会阶层,每代人都会因此而做出衡量”。所以,富人家的孩子可能会选择那些比他们童年时家庭收入还低的职业,这是因为他们的社会阶层并不会因此跌落。

9 \. `9 O2 {7 X- {8 T 02

" o) V. u3 B" {8 I# a# _, A

西方文科再次面临危机?

& k6 o7 X8 A. o j0 j8 p 选择读什么专业并不只是个人的理性选择,政府也会介入并调控这一进程。去年,由于疫情影响,澳大利亚教育部宣布了一项“培养更好就业的学生”的计划。其中,学习农业、数学专业的学费将减少62%,健康、信息技术、工程、建筑、环境等专业的学费将减少20%,而读人文学科的学费将飙升113%。很明显,澳大利亚政府更希望学生去读那些职业导向型的专业,更少去读“无用”的人文学科。而且,该政策鼓励学习人文学科的学生能通过选修理科专业来降低他们的学费成本。

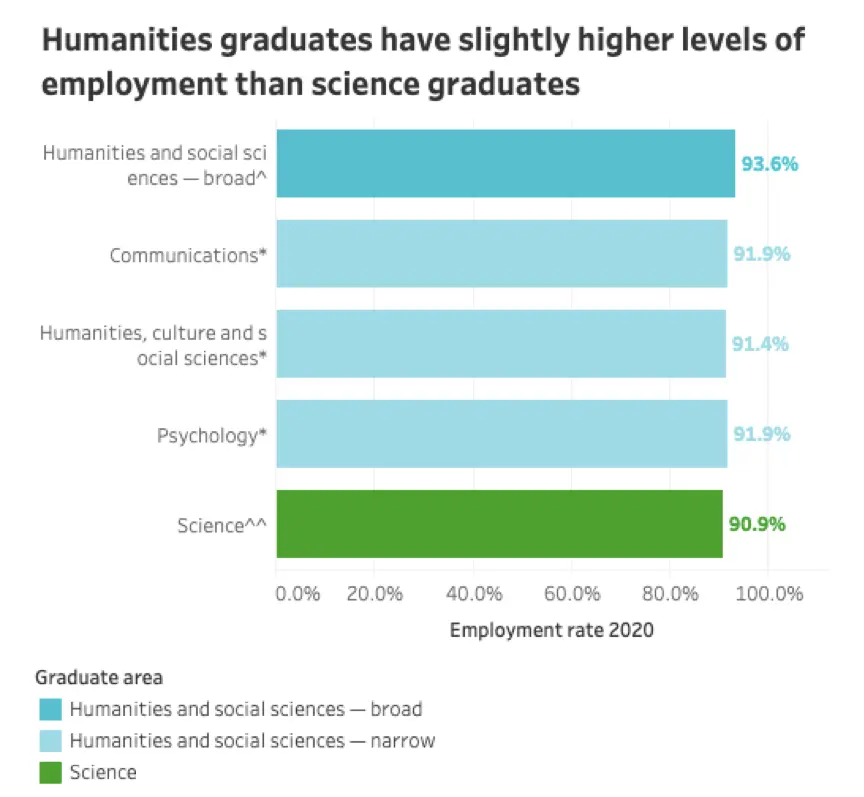

9 \& `3 r- f' S/ e9 a% `5 D 这个举措在去年引发了许多争议。据《卫报》报道,选择人文学科和艺术学生的就业率并不比“STEM”(科学、技术、工程、数学)专业学生低。而且,在经济衰退的影响下,学习人文社科的学生能够更好地在裁员时找到新工作。《卫报》还建议英联邦国家学习美国大学更有通识性专业设置,因为英国学生的专业化选择比许多国家早,他们在十四岁的时候就开始分科。此外,《卫报》希望学习STEM专业的学生也能获得更好的人文教育。ABC则给出了更详尽的数据,通过调查澳大利亚40000名毕业生的工作情况,他们发现广义的人文社科专业的毕业生的就业率为93.6%,理科生的就业率是90.9%,因此这个政策的潜在基础——理科生就业率比文科生更高——并不存在。

- ~) P; f6 N# s! P5 v- O

2 @' y% {6 [# a9 {9 N" ^4 y 在2020年,澳大利亚文科生的就业率比理科生略高,图片来自ABC。

9 w' D' y3 y4 z {# P! E

尽管如此,“重理轻文”的议程并没有改变。其实,这是长期持续的政策导向。从上世纪九十年代“STEM”这个名字出现以来,“STEM”越来越成为各国教育战略的流行语。在美国,奥巴马政府曾宣布美国将投入10亿美元用于“STEM”教育,特朗普政府也发布过“STEM”教育的战略。从国家发展的宏观层面来讲,政府推动理工科教育的发展是必要的。但是,因此忽视或排斥人文学科不啻为一种不幸。

; l# I8 O. i5 a) k3 h2 a- b

其实,人文学科面临“危机”这样的话语已老调重弹好久了。自从美国上世纪三十年代高等教育的角色转换为“职业培训”以来,高等教育与就业、市场和国家发展战略的关系愈加紧密,类似“人文学科濒临灭亡”的论调在舆论场上一直都非常响亮。1964年的一本名为《人文学科的危机》(Crisis in the humanities)的畅销书中就警告大家,在以科学为中心的世界,文科越来越边缘化了。这些话语在如今早已屡见不鲜。

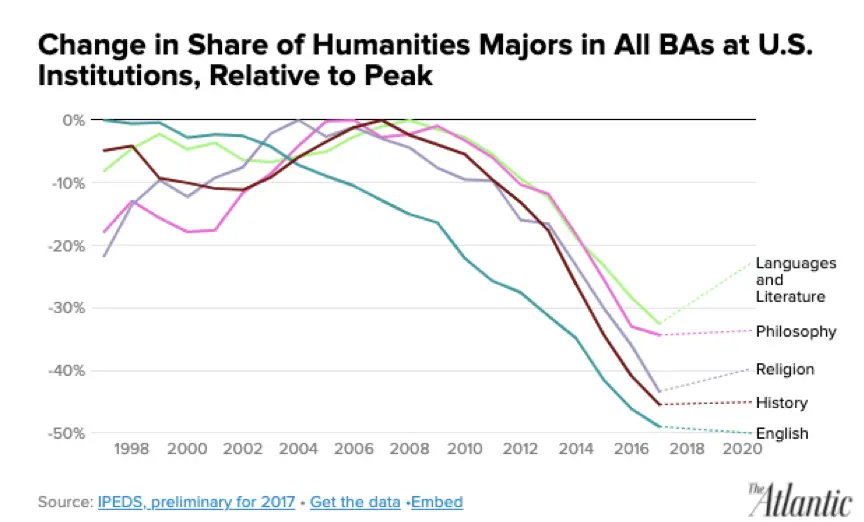

: k9 ^ [ x( K7 {$ n 美国东北大学历史系助理教授本杰明·施密特( Benjamin Schmidt)在《大西洋月刊》撰文认为,虽然这几十年来人文学科一直在喊“处于危机之中”,但实际上并不是如此。他认为,在战后,人文学科经历了三个时代。第一个时代是1955年到1985年,在这个阶段,婴儿潮一代大量涌入人文学科学习。在1970年代的经济危机之后,人文学科转繁荣为萧条,毕业生数量大量萎缩。这是人文学科的第一次危机。第二个时代是1985年到2008年,这是个长期的稳定期,人文学科的变化不大。第三个时代是2008年至今,人文学科的危机重新到来,人文学科毕业生占全部毕业生的比例降到了美国四十年来的最低点。美国历史学会发现,从2014年到2017年,历史课程招生人数下降了7.7%,其中高级课程的下降幅度比低级课程的要大,其中历史学的教职岗位也降至近三十年来的最糟糕水平。

/ ?% J2 X5 y: K0 P K3 J+ e* L

" v# B- A, h, M8 r3 j" d3 } 相较于高峰时期,美国高校人文学科的学生占总体学生的人数比例在逐年下降,图片来自《大西洋月刊》。

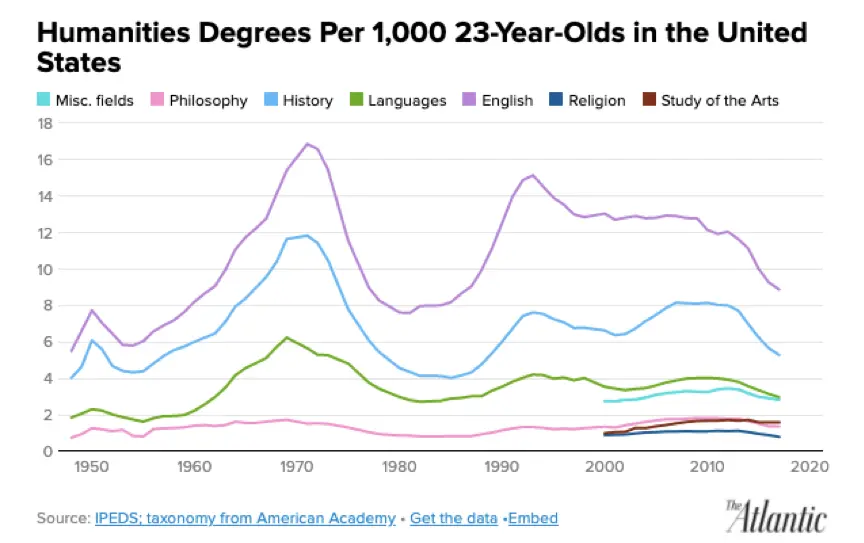

, P! i7 d5 I' K4 H: f$ A 比起半个世纪前,如今的人文学科多了许多新专业,比如性别研究、种族研究等。但是,人文学科学生占毕业生总数的比例比1970年代更低;同时,取得哲学、历史学、语言和英语这四大人文学科的学位总数,在近20年来首次跌破了10万人。近年来,美国许多私立的文理学院出现了巨大的财政赤字和倒闭潮。与人文学科面临危机的情况相反,“STEM”专业的崛起成为了这十几年来的教育增长点。

% a- `. A9 M) l9 n7 \# ]; b3 a) y$ Z( y

经济危机明显对学生的专业选择造成了影响。在1970年,有近七成的美国学生认为通过教育来“培养有意义的人生哲学”是必不可少的,只有四成左右的学生认为教育是为了“赚更多钱”,而在经济危机后的上世纪八十年代,这个比例发生了逆转。本杰明·施密特认为,经济危机后,学生对于就业市场的恐惧导致他们逃离人文学科。不过,施密特并不认为学生对收入的预期一定是准确的。大量证据表明,人文学科专业的学生的收入会比“STEM”专业的低,但其实除了工程学、金融、计算机等热点专业和领域外,其他理工科专业的收入跟人文学科的毕业生相差不多。

! ~, }" h# N: M4 Z0 W7 o5 {, y- I

5 W% k' n" I0 G* z) ]0 W& _

图片显示从1950年代到2020年,美国每千名23岁年轻人中拥有人文学科学位的数量,图片来自《大西洋月刊》。

5 F3 G, x1 v" z. |; ? 本杰明·施密特回顾了上世纪六十年代人文学科相对繁荣的时期。那时,美国大学的人文学科以英语和历史这两个专业为核心。在最好的状态下,这个核心维持、重建并丰富了美国文化生活;在最差的状况下,这个核心充当了文化资本的渠道——美国人没有放弃教授莎士比亚这样的“正典”,并为不同阶层传授原本相当精英的文化。(那时,由于大学扩招,西方新兴的中产阶级和工人阶级子弟也进入原本相当精英的大学,于是很多底层文科学生也有了像迪迪埃·埃里蓬那样的痛苦经历。)如今,英语和历史作为人文学科核心专业的现象已经消失,本杰明·施密特则对正在崛起的文化研究抱以希望(我们很难从数据中看出这类领域学生的增长)。他发现,历史上曾是黑人学院的学校,人文学科的招生数还保持着稳定。对于那些想从主流视角之外更好地理解文化的学生来说,人文学科比以往更加有用。

$ O! M% i$ I1 z% s 03

! O, M8 x. u A, }4 k5 h- m “大辞职潮”和“YOLO”,

6 z' b* m' Z) i! L4 X5 _) d3 K

重新思考自己的人生很重要

# \: \1 P- m: q2 k+ ^- g6 p* d2 s 统计数字是冰冷而宏观的,无法显示出每一个个体在选择读什么专业、过一种什么样生活背后的价值取向、家庭、情感、运气和理智等各种因素的博弈。真正存在完全“自主”的选择吗?即便没有他人干预大家选专业,看似个人自主的选择其实背后也受到外界各种各样无形的影响。

, }4 e) v5 F" c' r! S0 M; g: M

但是,个体终将又是自由的,大学里选择什么专业并不会永远把人“框死”,我们还有很多机会去“重新出发”,过上自己想过的生活。在西方,由于疫情打击严重,去年,许多年轻人被困在家里工作。今年,他们掀起了一场“大辞职潮”(The Great Resignation),这个词一度成为西方社交媒体热门的标签。

4 g, [& c0 K; F: {) K “大辞职潮”(The Great Resignation)源自得克萨斯州农工大学教授安东尼·克罗兹(Anthony Klotz)。他认为,在疫情暴发时,由于充满着不确定性,许多人会继续做他们的工作;在疫情好转之后,一场大辞职潮随之而来。果不其然,据美国劳工部的数据,仅今年四月份就有400万人辞职,为这二十年来新高。据保险和金融服务业巨头保诚保险今年五月的调研,有三分之一的美国工人不想为他们的雇主全职工作,四分之一的工人计划在疫情好转时寻找新工作。

9 ^2 [- \4 g( ] t( g

1 z! a, M/ a' Q s 电影《实习生》(2015)剧照。

+ _8 ^( h8 z9 T2 R* ^% }" k* L 无穷无尽的Zoom会议和线上办公让许多被迫在家呆着的美国千禧一代重新思考人生事务的重要次序——究竟该过那种生活?劳动重要还是闲暇重要?自己为工作所付出的精力和健康到底值不值得?在家办公让大家与家人的联系变得更紧密,也给了许多人时间,让他们重新审视因工作而疏远的家庭生活——在自己的人生中,家人意味着什么?

( `* W+ i" ]# T" @1 c H' T- t2 H! k 因此,在今年疫情的恢复阶段,许多美国年轻人决定辞职,选择过自己真正想过的生活。有人选择了离家近的工作,方便与家人共度幸福时光,还有人选择去做自己真正想做的事——徒步旅行、搞艺术、学新专业、创业,大家都想开启自己新的人生。“大辞职潮”与“YOLO”(you only live once,你只活一次)的思潮有千丝万缕的联系。在“游戏驿站”散户狙击华尔街大鳄的事件中,“YOLO”一族占据了各大媒体的话题榜,他们在反击华尔街大鳄时展现出极强的冒险性和惊人的非常规性——疫情让人重新认识到生命的可贵,只有在生命处于危险的状况下,“你只活一次”才会更深地触动大家,促使大家做出非常规的选择。为何不疯狂地活出自己呢?今朝有酒今朝醉、激进的人生选择,成为了后疫情时代美国年轻人的新理念。

8 s6 ]( F0 K/ Z2 g1 j- n1 [' j6 G: Q

g) ], P+ `$ z# w2 t$ g/ i1 N 当然,有许多人批评这种“YOLO经济”,认为这只是在后疫情时代和低利率时代的千禧一代中产阶级短暂的怪现象,而对于底层人民来说,疫情所带来的损失远远大于疫情给他们反思生活所带来的意义。无论如何,我们还是能从“YOLO”中摘取出积极的元素,当我们将自己犹豫的问题带回到“你只活一次”的大背景下再去做选择时,许多常规的理性计算和权衡,很可能会被推翻。

% F0 c" g& ^8 q" s

因此,一部分考生非常喜欢文科,但是却由于文科的收入前景等各种原因而犹豫;还有一部分考生选择了文科,但是经常抱怨其经济前景渺茫。不管哪种困惑,回到“你只活一次”的背景下,很多问题或许就能够清晰。据美国《高等教育内部参考》(Inside Higher ED)报道,人文学科毕业生在毕业后的就业幸福感比商科和理工科更高,因为他们“每天都有机会做自己擅长的事”,当然,前提得是他们对于自己的工作和专业“非常感兴趣”。

1 \4 z1 \. A5 K5 x 参考链接:

3 h* V8 c1 K6 ^3 P+ h https://www.insidehighered.com/news/2018/02/07/study-finds-humanities-majors-land-jobs-and-are-happy-them

' Q$ t) G1 I( I& e

https://www.forbes.com/sites/lauragarnett/2021/05/19/is-your-top-talent-preparing-to-leave-8-signs-they-are-and-how-to-stop-it/?sh=64e4654a71aa

* {# W$ J' a. o0 z7 j

https://www.forbes.com/sites/christiankreznar/2021/06/03/employers-dont-fear-the-great-resignation-its-already-here/?sh=fb0e81314731

0 C4 F& S2 s3 c# t# \4 Q) S

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2021/06/08/why-the-great-resignation-is-greatly-exaggerated/?sh=334b3671bccd

( C' b% [& r/ l& O

https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/welcome-to-the-yolo-economy

! r. j6 t5 n: A, E0 `3 d https://www.linkedin.com/pulse/all-changed-utterly-welcome-yolo-economy-john-raftery

- x! L8 X& p- t& o https://www.amacad.org/humanities-indicators/workforce/employment-status-humanities-majors,https://www.npr.org/2021/06/24/1007914455/as-the-pandemic-recedes-millions-of-workers-are-saying-i-quit

3 m# A& T% M6 s1 X4 Y. m' w

https://www.thedenverchannel.com/news/national/the-great-resignation-is-here-as-employees-re-evaluate-careers-in-wake-of-pandemic

) g$ B' J ~# p https://theconversation.com/humanities-graduates-earn-more-than-those-who-study-science-and-maths-141112

/ Y+ u0 V' u0 C" U; k6 C https://www.abc.net.au/news/2020-11-19/fact-check-humanities-science-graduates-uni-fee-changes/12822186

* y3 I( E" y" E, t6 H0 P https://www.theguardian.com/education/2020/sep/10/humanities-graduates-are-just-as-employable-do-the-sciences-really-lead-to-more-jobs

* X/ ^9 l. v7 e0 a9 t# N

https://www.marketwatch.com/story/why-studying-humanities-is-a-luxury-only-wealthy-college-students-can-now-afford-2017-11-21

% I- a$ x9 t% w, L+ w5 M https://www.chronicle.com/article/for-college-finances-theres-no-return-to-normal

3 d$ o, l6 b8 D https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/08/the-humanities-face-a-crisisof-confidence/567565/

# e4 z' w4 |2 Y' d+ } https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/07/college-major-rich-families-liberal-arts/397439/

) B4 K) F1 L: \' p; [7 b6 U0 e* B

https://nces.ed.gov/search/q=lower%2Dincome+families+tend+toward+%93useful%94+majors#gsc.tab=0

5 O5 H6 T' Q2 z \6 U% L

https://www.npr.org/sections/money/2014/03/18/289013884/who-had-richer-parents-doctors-or-arists

8 ]9 }; [2 I2 N& n8 t

https://theconversation.com/fee-cuts-for-nursing-and-teaching-but-big-hikes-for-law-and-humanities-in-package-expanding-university-places-141064

6 B# ^8 @& _1 P& e3 X' P