|

/ z6 E8 E) S0 A- F, C! H

- a! `: G$ \3 `! }

随着海洋地质调查工作的不断深入,迫切需要新一代信息技术加速推进海洋地质调查模式的变革。经过近几年的研究,数字海洋地质工程结合海洋地质调查工作实际,建立了地质云、大数据、智能化“三位一体”海洋地质信息化建设框架,提出了海洋地质信息化建设的“支撑体系、核心体系、关键体系”等三大体系规划,在海洋地质云平台建设、海洋地质大数据建设、海洋地质智能化专题应用方面取得了长足的进步,建立了海洋地质专业节点及网络体系,形成了国家级的海洋地质数据资源体系,推进了海洋地质业务的智能化应用,充分发挥了信息化建设在推动地质调查转型升级的引擎作用,全力服务自然资源管理中心工作。

B9 y- x+ |) f8 ^4 V 1 海洋地质信息化建设框架

t! b U/ ?8 G {. c: x 2018年,中国地质调查局在“地质云”建设的基础上,提出了“地质云”、大数据和智能化“三位一体”信息化建设总体规划。数字海洋地质工程在“三位一体”信息化建设总体规划下,编制了海洋地质“三位一体”信息化建设方案,指导海洋地质信息化建设工作。

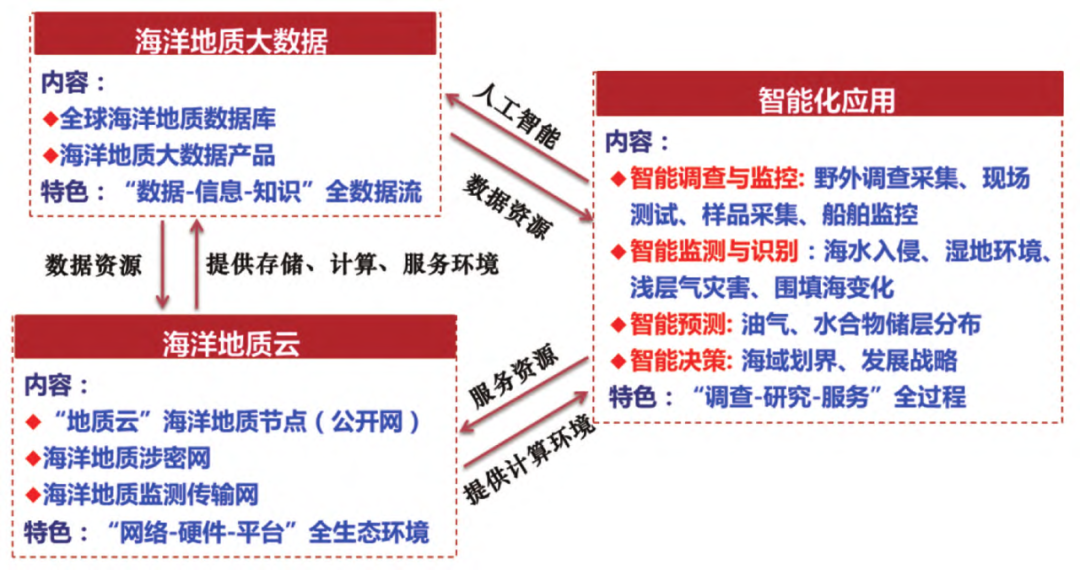

. k$ w6 A* T% c1 z 海洋地质“三位一体”信息化建设总体目标是以全力支撑海洋地质调查工作转型升级为目标,以云计算、大数据、人工智能、物联网等现代信息技术的综合运用为方法,建立完善的海洋地质调查信息化支撑体系、全球海洋地质数据资源体系和海洋地质智能化应用服务体系,全面提高信息化在海洋自然资源管理、海洋能源资源开发、海洋生态环境保护、海洋权益维护、社会化服务等领域的服务能力。海洋地质“三位一体”信息化建设总体框架如图1所示,包括海洋地质云建设、海洋地质大数据建设和海洋地质智能化应用建设3个方面。 # V& k1 J6 J6 j

" ]0 _9 g6 }# \/ u1 e

图 1 海洋地质“三位一体”信息化建设框架

& p. U* Y, g8 \. z5 f; m 海洋地质云是海洋地质信息化建设的支撑体系,主要建设信息化基础运行所需的网络、云节点平台等。建设内容包括“地质云”海洋地质节点(公开网)、海洋地质涉密网、海洋地质监测传输网,提供海洋地质数据的获取、传输、存储、云计算、云端服务窗口等功能,其特色为覆盖“网络-硬件-平台”的信息化运行全生态环境。海洋地质云是海洋地质大数据的基础,是实现海洋地质智能化的助推器。 / j! T6 \' p3 J" O' ~: O6 G

海洋地质大数据是海洋地质信息化建设的核心体系,主要开展全球海洋地质数据资源体系建设和大数据产品开发。收集整合包括覆盖全球海域、大洋/重点海域、我国管辖海域等不同尺度的野外调查、动态监测、室内测试分析、综合研究成果等数据资源,以及在数据基础上经加工、整合、挖掘、可视化形成的专题信息产品,在专题信息产品上再转化形成的专业知识,其特色为覆盖“数据-信息-知识”的全数据流。海洋地质大数据依托海洋地质云的存储和计算,是海洋地质智能化的基石。GREATWAY排版

0 W) e* n s- ]& P+ b. j K! U9 f 智能化应用是海洋地质信息化建设的关键体系,主要是基于人工智能的应用服务体系建设,提供面向调查、监测、预测、决策4个方向的智慧应用解决方案。提供包括面向海洋地质调查、监测、研究等自身需求和海洋自然资源管理、海洋能源资源开发、海洋生态环境保护修复、海洋权益维护等应用需求的智能化应用,其特色为覆盖“调查-研究-服务”的全过程。海洋地质智能化应用以大数据和大数据分析为基础,基于海洋地质云环境完成深度学习进化。 $ @- A9 n7 b, k, S/ ?9 S U% E

2 海洋地质信息化建设进展 ) ~& u, i) O1 ]. M+ W

数字海洋地质工程经过“十三五”时期的工作开展,在海洋地质云平台建设、海洋地质大数据建设以及智能化专题应用等方面取得了阶段性进展和成果。 / i% _. c* |" c l5 }

2.1 海洋地质云平台建设

+ ~7 B C. B1 I' o 2.1.1 海洋地质专业节点建设

1 B( ]' }9 n+ H* C' X) A) i 以统一的数据库结构、数据资源分类标准及服务接口标准为基础,以统一的数据资源共享平台和统一信息发布服务窗口为抓手,建立了具备“制度—标准—数据—服务”完整框架的海洋地质专业数据中心,实现了青岛海洋地质研究所、广州海洋地质调查局等地调局涉海单位的互联互通、数据资源汇聚共享和统一产品发布,形成了海洋地质数据资源汇聚和共享格局,全力支撑中国地质调查局“地质云”建设,是“地质云”提供海洋地质专业数据和服务的有力保障。GREATWAY排版

# e/ X; Y3 f) o4 K4 d7 w 建立的青岛所、广海局两个海洋地质专业节点,向“地质云”提供了1∶100万/1∶25万海洋区域地质调查数据库、海岸带地质环境调查成果数据库和中国海区及邻域地质地球物理系列图数据库数据共享,提供1000余项海洋地质信息服务产品,涵盖海洋基础地质调查、海岸带环境地质调查、天然气水合物、地质地球物理系列图等领域,提供了海洋自然资源信息系统、百万海洋区调专题等应用系统,全力服务于自然资源中心工作。

- m' I) M& v8 H; ~) j4 A$ ~* _ 2.1.2 海洋地质网络体系建设 0 O1 y) w& Z* F P5 V

根据海洋地质调查业务需求,搭建了“互联网、业务网、内网、涉密网”4个层级的海洋地质网络体系,支撑海洋地质调查、管理、共享与服务。依托数字海洋地质工程,率先建设完成中国地质调查局首个涉密网络系统,实现了海洋地质涉密资料的在线共享和服务,提高了涉密数据流传和服务效率,形成了涉密网络“规划、建设、运行、维护”全过程技术体系],为全局涉密网络体系建设储备了技术。

9 ]& \8 e# E2 f1 ~3 Y' ?0 K. H6 Z 2.1.3 海洋地质监测传输网建设

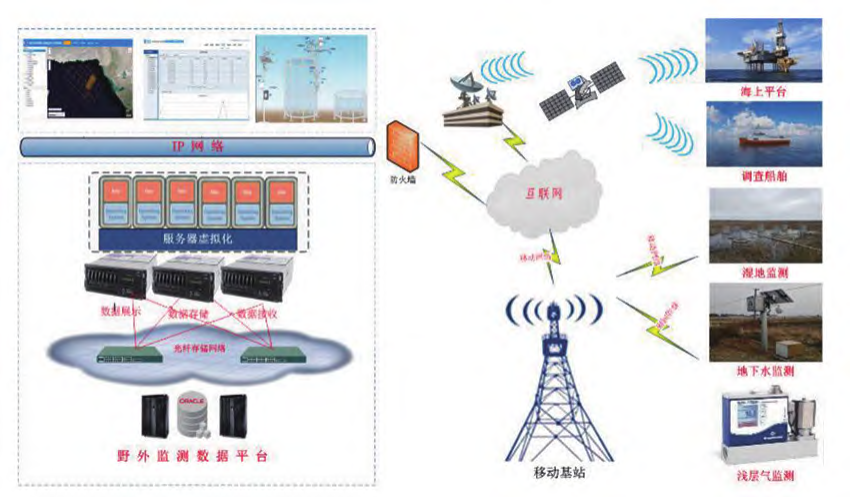

; P9 r+ r2 t, y( p 全力支撑海岸带动态监测数据的实时传输和高效管理,基于移动网络、物联网、互联网,搭建了覆盖海岸带地下水监测、滨海湿地监测、岸滩监测等业务的实时传输服务网络,全力支撑海洋地质调查实时监测数据的传输、入库、管理和监控。海洋地质监测传输网架构如图2所示。 , h) j9 j8 W7 B6 O* o

. l$ q* h0 W3 N8 u1 p! D0 f2 n0 j 图 2 海洋地质监测传输网架构

, D$ q; f# A' H% P5 c* | 通过移动网络或卫星将不同业务类型野外采集点(岸滩监测、地下水监测、湿地监测、调查船等)实时数据传回服务中心的各个实时库,实现海岸带地下水监测、湿地监测数据和岸滩监测影像的实时采集、传输、入库,然后利用各监测系统软件进行数据管理和发布,同时面向各监测业务管理人员提供在线监督现场周边环境、监控采集设备运行状况、进行设备远程操控等功能。此外还建立了监测综合库和定时任务,自动汇聚各类实时库数据,再利用数据接口面向“地质云”用户提供实时数据服务。 8 W7 B% V/ v$ C ~! b- W

2.2 海洋地质大数据建设

- `: A/ ^! x' j1 }- J( U2 w: E 2.2.1 海洋地质数据标准体系建设 ) b, E' [- q8 M U) Y$ v9 r

为推进海洋地质数据库建设的规范性,实现海洋地质数据统一,促进海洋地质数据资源共享,充分发挥数据资源在解决资源环境和基础地质问题过程中的保障和支撑作用,编制了《海洋地质数据库内容与结构(DD2021-03)》和《海洋地质数据资源分类与接口规范》,指导海洋地质数据库建设和共享服务。

6 W) R0 ]0 V% b 《海洋地质数据库内容与结构(DD2021-03)》是根据近年来海洋地质数据库建设工作实践,在前期海洋地质数据库建设系列标准的基础上,通过研究基于海洋地质调查工作流驱动下的数据流,采用“整体框架约束下迭代渐进式”设计方法和“内外分层,层内分块”的存储格局构建了海洋地质数据库模型,简化了实体关系约束条件。该模型标准定义了海洋地质综合数据库的建库数据内容、数据总体结构框架、概念数据模型及核心元数据内容,适用于海洋地质、环境地质、地球物理调查的全过程资料整理、数据整编和综合数据库建设。 - i# C3 p' s y3 H* H( y

《海洋地质数据资源分类与接口规范》包括3部分:第1部分《海洋地质信息资源分类》,主要明确资源的分类原则、分类方式、分类编码、具体分类、类型扩展和标签等;第2部分《海洋地质信息资源服务接口》,主要明确API设计原则、设计内容(数据模型、资源模型、交互模型)、设计要求等;第3部分《海洋地质信息资源目录服务规范》,该部分是在遵循以上2部分规范基础上建立的服务实例———目录服务,规定了海洋地质信息资源目录服务的模型和接口定义。该规范填补了海洋地质数据共享技术规范方面空白,为实现海洋地质数据汇聚和服务初步融合提供了技术依据,有利促进了海洋地质共享技术理论的创新。 5 F: \- T) k4 y& H4 X4 b

2.2.2 海洋地质数据资源体系建设

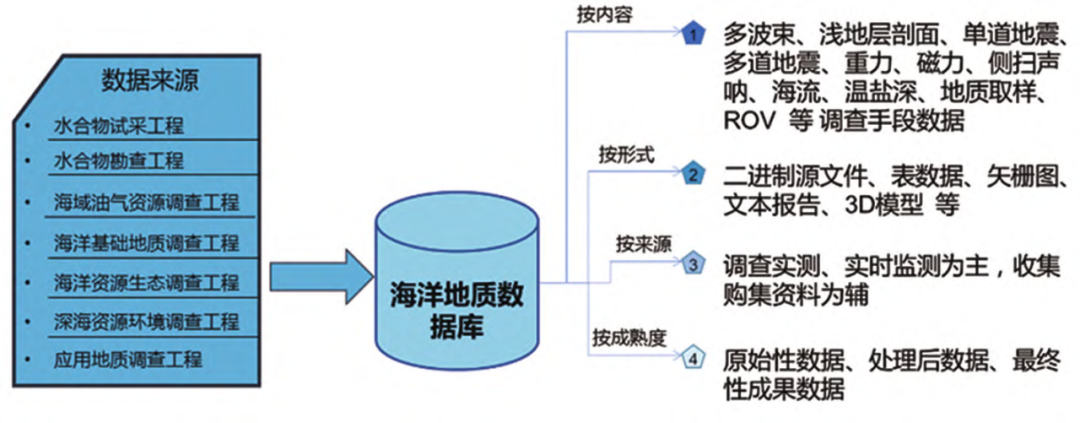

% d- X6 |7 l& W; K7 O b, [) h 海洋地质数据资源体系采用“物理上分散、逻辑上统一”的分布式数据库建设思路,建立了覆盖我国管辖海域及海岸带区域的专业、权威的海洋地质数据库,形成了国家级海洋地质数据资产(图3)。海洋地质数据资源以数据集为基本单元组织,涉及海洋地质调查与分析原始数据、专题研究成果图件和综合研究成果报告等三大类数据集数据。目前已收录了近40a来我国海洋地质调查数据和研究成果,内容涵盖海洋基础地质、海洋油气资源、天然气水合物资源勘查与试采、海洋固体矿产资源、海岸带综合地质等五大专题,包括调查分析数据集2600余个,成果图件1500余幅,成果报告240份,数据记录达2亿5千万余条,数据存储量超多过60TB。

3 {( K! f8 b. \# C- O+ K

+ V* J. H& |/ m* q. Y. g$ \$ t- h

图 3 海洋地质数据资源体系内容

) L- a5 ]# j9 j8 e 为实现海洋地质信息的共享与交流,使地质调查成果与研究成果数据得到充分合理的利用,海洋地质数据资源体系加强海洋地质元数据建设。海洋地质元数据在ISO19115地理信息元数据标准的基础上,定义了海洋地质调查与研究的元数据内容,包括数据编目信息、数据质量信息、空间参照系信息、内容信息、发布信息及元数据信息等6个信息类,并根据海洋地质调查与研究数据的特殊需要,在“数据编目信息”类中扩展了项目、航次、调查设施及仪器设备等信息。利用XMLSCHEMA(XSD)来定义元数据描述框架,以期能够解读该XML格式的系统能辨识XMLSCHEMA定义的元数据格式,实现元数据的跨系统、跨平台共享。 1 \5 H) g( _ `( [2 e2 ^+ W6 Q1 ^3 x

2.2.3 全球海洋地质专题信息库建设

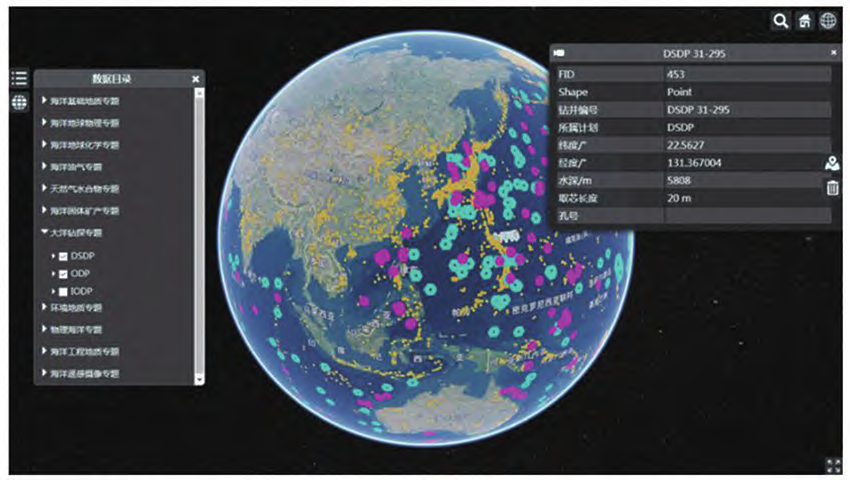

% _; e( P8 v+ h8 y. ?) } 立足全球视野,采用多部门“共建共享”模式全面推进全球海洋地质信息库建设(图4),基于球体模型进行多尺度数据融合,基于知识图谱进行多专题数据集成,基于大数据技术进行多维度数据管理,下设海洋油气、天然气水合物、海洋固体矿产、大洋钻探、海洋基础地质和海洋地球化学6个专题,目前已收录全球多尺度、多类型、多级空间分辨率的数据资料50余项,包含全球海域油气田、油气沉积盆地、大洋钻探井位、大洋铁锰结核、海底热液硫化物、地形、沉积层厚度、表层地球化学等基本信息、原始及成果数据,可为全球范围内的海洋地质调查部署及科学研究提供有力的基础数据支撑。

/ }( F1 |" K9 [' Y4 n

3 s, c/ a3 E6 n* f5 E

图4 全球海洋地质专题信息库 1 S/ y" y) u. H$ P7 B& z& D' Y

2.3 海洋地质智能化专题应用 % w8 V l. ~) @$ ~! k

2.3.1 海洋地质调查数据汇聚与管理

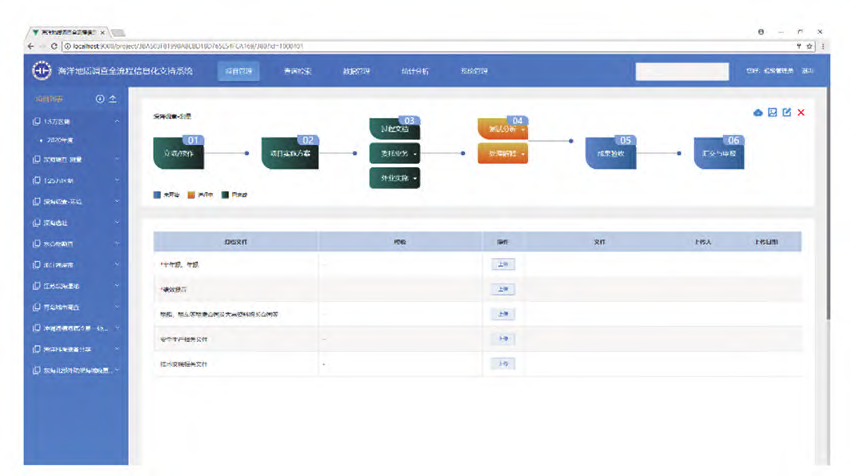

; I5 O/ m" v* G( {% ^ 服务海洋地质调查主体业务,基于海洋地质调查工作的特点,探索海洋地质调查“在线化”和“智能化”工作新模式,应用Xamarin跨平台开发框架和基于SignalR的Web消息交互技术,采用关系型和非关系型数据库相结合的方法管理海洋地质调查数据,研制了集移动数据采集终端、浏览器客户端和服务器端于一体的海洋地质调查全流程信息化支持系统(图5),开展了黄海长山列岛1:5万区调项目11个航次、8种主要调查手段、7大类测试分析数据、28个业务流程的示范应用,实现了信息化与业务工作紧密融合,推动海洋地质调查事业转型升级。

: i. e. k) Y% o4 b) [: g

- g6 M/ z( ~0 E j @/ z3 }- i$ I# x 图 5 海洋地质调查全流程信息化支持系统 : e7 n/ H% E1 O1 c

海洋地质调查全流程信息化支持系统以海洋地质“数据”的全生命周期过程为主线,通过“统一认证、统一接口、统一标准”3个技术支撑,建立“全流程衔接、跨部门使用、多学科融合”的协同软件生态体系,具有“全数据流程、全调查手段、全业务链条”的特点,建立了海洋地质调查全流程信息化体系,推进海洋地质调查工作模式转变。

2 G) Y; }( l. ^9 X2 x 2.3.2 海洋自然资源数据管理与评价

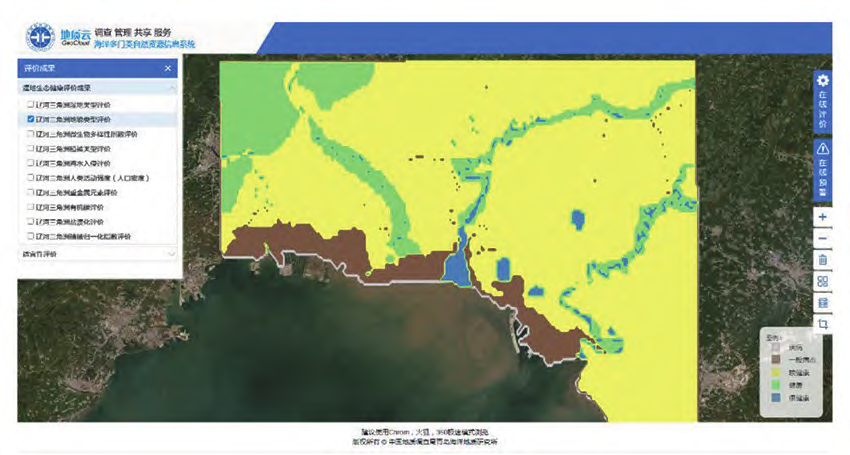

3 @/ R2 ~- ^7 S9 F 服务海洋自然资源管理中心工作,建立了海洋自然资源信息系统(图6),提供了一套系统、规范、权威的海域自然资源和监测家底数据,以及服务于滨海湿地生态健康评价、蓝碳研究的在线工具,为海域自然资源和生态环境的综合管理、调查研究提供了数据支撑和服务平台。

C8 r2 J; g% Z. P D6 |& l

- ^3 \1 P7 K; Z' h: U7 k+ Z1 H

图 6 海洋自然资源信息系统

& Y7 p1 [1 c2 s" d& [/ o% d% z: m 系统主要功能: ①提供了海洋自然资源一张图服务,集中集成展示海洋矿产资源、水资源、湿地资源、土地资源、生物资源、旅游资源、空间资源、海洋环境地质等多门类自然资源研究成果,为海岸带地区的空间规划、重大工程建设、防灾减灾等工作提供了方便、快捷的数据服务; ②在线、实时提供了滨海湿地、地下水、土壤、海洋环境、地质环境等海洋多圈层地质环境监测数据,为海岸地质关键带研究提供全方位实时监测数据,依据动态监测数据及其变化情况,可提高地质环境监控能力和预警水平; ③提供面向滨海湿地生态健康评价、碳通量计算的在线工具,可灵活构建湿地生态健康评价模型和模拟参数选择,并进行动态评价,为海域生态环境评价提供了智能化分析和评价支撑。 ; O( g) x( ^" F# K8 r) y2 r

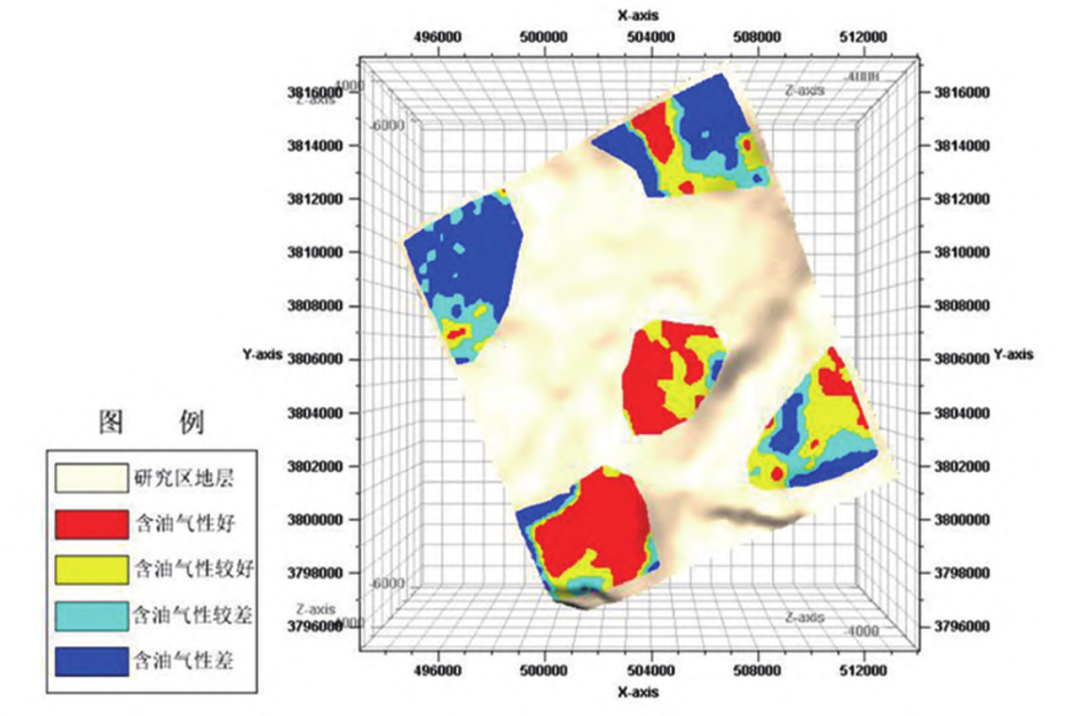

2.3.3 海洋油气资源数据挖掘与分析

7 M, i6 ~5 t0 Q6 @4 Q 在海域油气勘查大数据基础上,利用数据挖掘、深度学习等技术,进行了海洋油气资源识别与预测研究,建立了海洋油气资源识别与预测方法体系,2017年对勘查区进行了预测研究,分别对T9层和T11x层判别出列8个、9个有利构造,其中,有3个层位的有利构造位置重合的位置有3个,下一步的勘察目标区即在其中。2018年进一步完善了海洋油气资源数据挖掘与分析模型,对2018年三维地震工作区进行了预测(见图7),预测结果与实际的勘查井位布设较为一致。 / ]. a9 w. U+ L1 Q% l0 a: u5 x( I

4 c4 L* @) J7 f2 t( x 图 7 挖掘评价结果

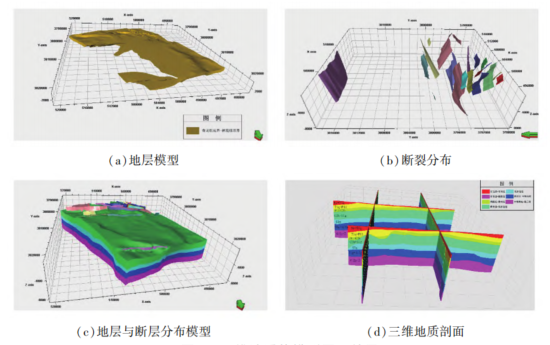

. O; } \1 ?; a& U) | 为更好地展示重点海域油气勘查成果,基于海域油气资源调查获取的地层数据、断层数据,构建了地质体三维模型,实现了地质勘探数据的可视化展示和分析,以直观、立体的方式展现已探明的地质结构,为海域油气钻探工作提供技术支撑,同时基于此模型制作了三维地质体图集(图8),可供相关地质人员参考使用。 . o' T: I u* t8 O7 [

# S2 f% E5 e5 _( a

图8 三维地质体模型展示效果 4 g1 D# G3 o7 n( A4 t' ]

2.3.4 海洋科考船舶监控与管理

- |5 M% w& N9 v! u$ R3 `) ~* { 支撑服务船舶管理工作,研制海洋科考船舶监控与管理系统(图9),采用地质云安全平台、AIS等数据接口,实时监控地调局主要调查船的轨迹,实现海洋地质调查外业工作量智能识别、在线成图、工作报表和航迹数据自动导出功能,服务地调局日常管理工作,提升了地调局船舶管控的信息化水平。 5 J) s, O# Y, a. X, c9 T

3 未来建设规划 ( G( L2 V9 z3 B. i

海洋地质信息化建设未来主要规划开展全球海洋地质数据资源体系建设、海洋地质全流程信息化支撑体系建设和智慧海洋地质信息服务体系建设3个方面的内容。

( l, Z& A, s% z3 \6 y+ C 3.1 全球海洋地质数据资源体系建设

* @# q! y! X8 x 建立全球海洋地质数据资源汇聚和存储规范,创新海洋地质大数据组织和管理方法,建设全球海洋地质信息库,构建全球海洋地质大数据管理与分析平台。充分利用现代化信息技术,实现数据的深度挖掘、解释和重构,支撑服务地球系统科学研究,推进海洋油气和天然气水合物资源预测智能应用,开发面向海洋自然资源管理和生态环境保护修复的应用产品,打造海洋地质大数据应用新格局。 # A, ~: r' v7 z: Y7 t

3.2 海洋地质全流程信息化支撑体系建设 & y: j u2 v7 ^7 Z

加强全密级海洋地质网络体系建设,推进海洋地质涉密网建设及与局系统涉密网的互联互通,全力支撑海洋地质监测感知网建设,重点开展海岸带地下水、滨海湿地、海岸带浅层气等动态监测数据的实时传输、汇聚管理和及时服务。全面推广应用海洋地质调查全流程信息化支持系统,实现海洋地质调查数据“采集-传输-共享-服务-利用”的全过程,提供海洋地质调查项目全生命周期服务。加强海洋地质调查管理工作信息化建设,推进项目管理、财务管理、档案管理、装备管理与涉密网、OA系统的深入对接,提升管理工作信息化水平。

" D2 N3 ~7 n# |, [8 E( g 3.3 智慧海洋地质信息服务体系建设 6 L7 T2 v' S( J; N

对接国家重大需求,创新形成服务于海域天然气水合物勘查试采、海洋油气资源开发和海岸带生态环境保护的典型智慧应用2~3个。编制海洋地质数据转换标准,开发海洋地质重点领域的专题应用系统,服务国家海洋权益维护。开发完善海洋地质调查船舶监控与管理系统,实现自然资源部自有船舶的实时监控与管理,为自然资源部船舶管理提供信息支撑。持续丰富海洋地质虚拟现实科普系统内容,拓展科普渠道和受众范围,推进科普产品成果转化工作。 " {6 m$ `2 D& ]5 K' z5 ^

4 结论

H& N9 Q' C: q- z* X7 W 数字海洋地质工程在海洋地质云平台建设、海洋地质大数据建设及海洋地质智能化专题应用方面已经取得了阶段性成果,积极发挥海洋地质信息化建设的动力引擎作用,探索海洋地质调查工作新模式,精心服务海洋自然资源管理中心工作,大力提升海洋地质信息化服务能力,推动了海洋地质调查事业转型升级。未来,面向国家海洋重大战略需求,海洋地质信息化工作将充分利用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术,积极对接海洋地质主体业务需求,发挥信息化建设的引领和改造作用,推动海洋地质工作高质量发展。

5 X' ~, _: \2 W$ y! G5 O& Q( P THE END

7 ^- O* j$ \& Y5 `

7 O3 A8 B9 K5 g' k 来源 | 本文原刊于《自然资源遥感》;略有删减;

/ j& X) O- h* I. C! F 作者 | 孙记红, 魏合龙, 苏国辉, 陈宏文 等 青岛海洋地质研究院 广州海洋地质调查局 * a1 X' H' e+ T8 N! [

排版 | 数智海洋公众号 转载请礼貌注明排版及原刊来源 + t9 e0 W5 D4 I8 E5 U9 R

6 n8 @3 r: N6 q4 y4 V

扫码关注

, D- K+ J H( J 推动海洋数智化进程 , o% R/ c0 v8 S

别忘了点分享、收藏、在看、点赞哦!

+ k9 A: {1 b8 q3 d7 {1 B

) n+ Y6 s( u" G

& @/ E& F! |+ @; e: R3 i7 P3 F, ]: ?$ F5 l' ~9 z

4 L, u; e- i8 q: @9 a1 \, V" z. ^5 b5 D; p$ U, w5 r0 x

|