|

( a2 g6 Z5 O; |7 o

2023 NO.2

7 I, ~2 x+ J( B) [4 ^& [ 本文为《城乡规划》2023年

2 u5 P( T# V; ? 期刊以飨读者的第 18 篇论文

& U' |% _! k$ ~1 F+ S2 N

% u& M% O* f% J2 Q 摘要 生态文明背景下,城市特色风貌塑造更加关注全域全要素、人的场景体验和精细管理制度化。本文结合盐城市实践,提出“技术框架+制度建设”的市域尺度沿海特色风貌塑造方法。技术框架包括沿海特色风貌资源价值评判和识别、陆海统筹的市域特色风貌格局,以及沿海特色风貌塑造的场景感知体系;制度建设包括海岸带景观廊道设计导则、特色风貌区管理图则和多元要素设计通则联动的设计管控体系,以及市级层面出台行动计划和特色风貌重点区域管控政策文件,建立省、市、县联动的风貌管理委员会和完善运作机制。9 x, o! ?+ Y/ R; I

“

7 W4 c6 o. e: [4 M. m. I7 W; w. | 作 者

' @9 t7 D* B/ q) X7 b t/ [. L: m5 r 钟 晟 江苏省规划设计集团江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司执行董事、总经理,研究员级高级城市规划师 8 x# j9 q" m) R3 m J A

齐立博 江苏省规划设计集团江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司主任规划师,正高级城乡规划师(通讯作者) 3 w) A7 R5 y" G1 Y6 x4 C8 I. V

李 伟 江苏省规划设计集团江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司副所长,高级城乡规划师 n: S+ p8 B4 X

随着国土空间规划体系架构逐渐清晰,城市特色风貌塑造作为建设“美丽中国”的重要抓手,其作用日益凸显。沿海城市拥有不同于内陆城市的资源本底,其城市特色风貌塑造也面临着自然生态环境恶化、重物质轻人文、重城轻乡、同质化、陆海统筹等多重挑战。市域尺度特色风貌塑造是承上启下的关键层级,既要承接省级层面特色风貌战略导向,又要为县(市、区)提出具体的设计指引和管控要求。

5 {5 E1 [/ X" q/ d6 L5 N9 J8 n" Z 本研究以江苏省盐城市为例,分析了新形势下城市特色风貌塑造的发展趋势,探索了市域尺度沿海特色风貌塑造的方法。 01

3 x# b/ J4 \0 i( u, q 新形势下城市特色风貌塑造的三个转变

& t; {, P9 i/ `$ V! r2 Q 高质量发展阶段,城市特色风貌塑造更加关注自然环境、人类活动和管理制度的有机融合,呈现了三个典型的特征转变。

9 U% W/ Z# ]. U2 C; c0 ?& X! K: |

( }0 ~7 L h! g1 A% S9 L1 A 1.1 研究视角从城市建成环境向全域全要素转变 1 j# n' [- R$ V! }

城市特色风貌塑造,重点是研究整体空间特色要素,确定总体特色空间格局,构筑整体景观框架,梳理特色景观体系。 ' X- n4 Q) {# V3 \

首先,研究尺度从城市拓展到市域及更大范围。传统的城市特色风貌塑造尺度多聚焦于中心城区和重点地段,近年来,国内特色风貌塑造的案例已从城市转向市域乃至省域,如宁夏回族自治区、青海省、福建省等。浙江省出台《浙江省城乡风貌整治提升行动实施方案》,统筹推进方案制定、技术指引体系建设、城乡自然人文整体格局保护和塑造。江苏省致力于建立省域城乡空间特色体系,在国内率先开展《江苏省城乡空间特色战略规划》,探索了省域尺度特色风貌塑造的方法。 : V$ h# p {. \, B) h

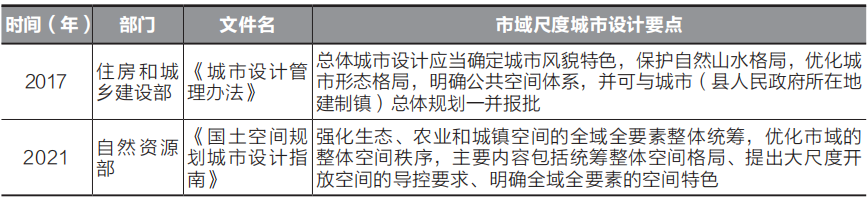

其次,研究对象从城镇空间为主拓展到生态、农业、城镇空间全要素。城市特色风貌塑造本质上属于城市设计范畴。2017年,住房和城乡建设部出台《城市设计管理办法》,确定了首批20个试点城市,开展以总体城市设计为统领的相关工作,如南京市、杭州市等。随后,不少城市同步开展总体城市设计,如广州市、深圳市、三亚市等。2021年,自然资源部出台《国土空间规划城市设计指南》,更加突出全要素理念,研究尺度从城镇空间拓展到生态空间和农业空间,强化了不同层级的内容和传导要求(表1)。

6 |! r: p$ Q" N4 r: k6 i- J$ d

) Y. v7 H# r% ~0 R3 X! S. p 表 1 《国土空间规划城市设计指南》和《城市设计管理办法》中市域尺度城市设计内容要点

! S/ I9 b& e% E4 R8 ]9 q& ^9 }$ u8 C Tab.1 Key points of urban design at the metropolitan scale in the Urban Design Guidelines for Territorial Planning and the Measures for the Administration of Urban Design . |5 i2 T( Z$ X# o2 o

资料来源:住房和城乡建设部《城市设计管理办法》(2017)

4 P7 @! t* `0 s 最后,研究重点从建设主导转向生态和文化保护优先。生态文明建设优先是国土空间规划体系构建的核心价值观,城市特色风貌塑造研究的重点是从传统关注建成环境,转向生态和文化保护优先。“公园城市”“山水城市”与“田园城市”等模式可以结合在地性设计适时运用,特色风貌塑造的设计理念和方法强调自然与设计的融合,更加注重生态资源和历史文化资源的原生态价值保护,大遗产保护理念逐渐形成共识。 ( @5 \6 r) T. _/ A* Q! ]

1.2 设计理念从注重物质空间美化转向强化人的文化活动场景体验

; L! ~' d7 Y- ~- J6 Q7 ~ 传统城市景观塑造强调设计手段对物质空间的美化修饰,而忽略人的观赏感受。林振福在厦门城市景观风貌塑造研究中提出关注景观塑造而忽视观景系统建构的警示,认为应重点关注视野良好的观景场所和舒适的观景路线。“以人民为中心”的设计理念,强调对人类城乡文化活动与场景体验的融合。 . I9 i5 }4 L, f- N6 @

一是对人类活动和偏好进行识别和分析。凯文·林奇(Kevin Lynch)研究城市意向,采用“认知地图”方法,把人对城市的感知与空间设计相结合,这种方法得到大量的应用。随着数字化城市设计技术的深入发展,网络和信息技术可以从海量信息中捕捉并识别人对城市审美的偏好。可以通过大数据、人工智能等方式,识别 “网红打卡点”的景观风貌价值,并有针对性地提出景观设计引导策略。

. ]9 I( t) J0 B& o; D+ a9 R J4 h 二是有针对性地设计人类的观景体验。根据人群活动规律和心理偏好,尊重人类对自然的原始情感,创造具有场所精神的景观空间,强化人对景观的体验和感知。针对不同年龄段的场景需求开展设计,注重老年人和儿童宜居城市场景的设计。针对城市、郊野、乡村等不同类型的场景,细化场景尺度和景观元素的差异化设计。

$ d5 q. \& M/ o D" h/ @. b5 H 三是注重乡村景观对文化活动与场景体验的融合。联合国教科文组织世界遗产中心颁布《实施〈世界遗产公约〉的操作指南》(2015),将“乡村景观”认定为“延续性的文化景观”。国内不少省、市强化了对乡村景观(风貌)的设计指引,如《上海市郊野乡村风貌规划设计和建设导则》《广东省乡村风貌修复提升指引(试行)》等,细化了乡村文化、生态、景观的融合,围绕街巷、古井、古树、戏台等乡土场景,植入非物质文化遗产元素,提升公共空间品质。 ) L2 G+ A- h' K- M2 [

1.3 数字化技术支撑未来城市向精细管理制度化转变

8 S- W' \% P m0 v" U' A4 k 特色风貌塑造研究的重要视角是面向实施与规划管理衔接,遵循总体调控、分区突出倾向、局部彰显特色的传导规则。城市发展正从多维空间走向泛维数字化,数字化技术支撑了风貌精细管理的制度化。 5 V6 y& D0 N, M$ V

一是数字化技术提升了城市特色风貌管理的精度。伴随“数字地球”、智慧城市、互联网、人工智能的日益发展,第四代基于人机互动的数字化城市设计范型支撑了大尺度的定量分析,采用多源大数据分析方法对城市各维度展开研究,尝试建构总 体城市设计的数字化方法体系,并在广州等城市进行运用。基于数字化技术构建的智慧城市模型,强化了“城市—街区—单体”多尺度设计管控传导,提升了特色风貌管理的精度。 , P/ f, d5 s4 O0 F

二是城市特色风貌塑造管理的制度化。法国于1993年、日本于2004年分别出台了《景观法》(Landscape Act,或称《风貌法》),德国早在20世纪70年代就通过实施城市风貌规划对城市更新进行引导和控制。我国学者也提出“美丽中国”的概念,呼吁为景观风貌管理立法,而《重庆市中心城区城市空间形态规划管理办法》和《上海市历史风貌区和优秀历史建筑保护条例》,则奠定了风貌管控的法治基础。特色风貌塑造成果以图文并茂、通俗易懂的导则形式出现,表达方式更易让公众接受。

4 ]( [, H: _) g# @ 三是特色风貌管控的精细化。设计师的跟踪服务制度是特色风貌管控的重要举措。特色风貌管控绝不仅仅是画设计图,更重要的是从宏观、中观、微观乃至节点尺度进行全过程跟踪式服务。《深圳市重点地区总设计师制试行办法》为总设计师制度做了有益探索,住房和城乡建设部与国家发展改革委员会联合发布的《关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》,明确提出探索建立城市总建筑师制度,广州、天津、嘉兴等市开展了相关实践。国外城市如纽约、新加坡和波士顿等,更多是在中、微观尺度开展精细化设计和管控,上海则细化了“风貌保护街坊”的精细化管理举措。 02

$ p) V% Q( S L- X& B 沿海特色风貌 ( _; q' U' Z7 E$ h

“识别—格局—感知”的技术框架

/ l* [3 A. U, |" u+ A O 基于盐城市在中国沿海的典型性分析,市域尺度特色风貌塑造强调景观生态学和城市设计理论的融合,注重陆海统筹的空间景观格局和多维度人本设计手法的综合运用,遵循“识别—格局—感知”的技术路线:基于特色风貌资源价值评判和识别,谋划陆海统筹的市域特色风貌格局,构建沿海特色风貌塑造的场景感知体系 (图1)。

* f9 ?4 Q4 b6 c

+ z' M0 g. H) j- V/ p: X

图 1 市域尺度沿海特色风貌塑造“识别—格局—感知”技术路线图 : B5 w# T$ i; W, g4 I

Fig.1 Identification-pattern-perception technical route for shaping coastal characteristics at the metropolitan scale

- B( @* A, z6 W/ B) \2 U( ? 资料来源:笔者自绘

: f( c, x! H/ N8 r3 p 2.1 盐城市在中国沿海的典型性分析

/ F" n+ d3 W/ r' E 盐城市是江苏省面积最大(1.69万平方千米)、海岸线最长(全长582km,占江苏省海岸线总长度的56%)的地级市,沿海滩涂总面积为4553km2,占全省的 70%,是典型的淤泥质海岸湿地景观特质的“国际湿地城市”。

( P4 f% \6 e+ b4 X X 2.1.1 盐城拥有太平洋西海岸罕见的潮间带,是东亚候鸟迁徙路线支点

; C. x5 j2 v- P7 {& y( \; u* D3 } 盐城拥有太平洋西海岸和亚洲大陆边缘罕见的潮间带和最大的生态湿地,兼具湿地、海洋、森林三大生态系统,具有极为丰富的生物多样性和自然生态景观,拥有中国第一处滨海湿地类世界自然遗产—中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)遗产 地。海岸型湿地和湖荡型湿地交相辉映,河网穿插其中,孕育了众多珍稀的动植物,如“湿地吉祥三宝”—丹顶鹤、麋鹿、勺嘴鹬。此外,盐城还建有麋鹿和珍禽(丹顶鹤)两个国家级自然保护区,是联合国人与自然生物圈成员。 " ^5 S5 E( r h! p3 C1 o8 q d

2.1.2 盐城是中国南北地理分界与海岸线的交汇点 0 u8 r8 [9 t0 N: s! n

秦岭—淮河是我国南北方地理分界线。淮河入海水道横贯盐城市,北部滨海县、阜宁县、响水县与南部东台市、大丰区等县(市、区)相比,气候特征和地方民俗等有较大的差异,地域建筑文化和特色风貌也有明显的不同。 ) `/ D& `) L0 M) _8 \

2.1.3 盐城是黄淮文化与海洋文化历史积淀“沧海桑田”的见证

7 {% L0 C3 E1 K) X1 [ 盐城是“沧海桑田”的历史见证。受到地理演变及黄、淮两河水系的影响,盐城的海岸线在历史中多次东拓,见证了“沧海桑田”的巨大变化。串场河—范公堤一线是北宋以来长期稳定的海岸线,西侧属于里下河水乡地区,是江苏省地势最低洼的地区,东侧为成陆时间较短的平原滩地。退海成陆的历史变迁,奠定了盐城人民的 海盐文化、水利文化和农垦文化基础,对盐城的行政建制产生了深远的影响。

* a7 V4 a& r) Z: o. S

0 k6 d* x# D, l3 i3 n 图 1 市域尺度沿海特色风貌塑造“识别—格局—感知”技术路线图 9 ?- J6 Q* M0 e# M. D! c

Fig.1 Identification-pattern-perception technical route for shaping coastal characteristics at the metropolitan scale

, H2 G4 y p2 `. }8 q9 x! Y 资料来源:笔者自绘

$ K8 M j2 v, x 2.2 沿海特色风貌资源价值评判和识别方法

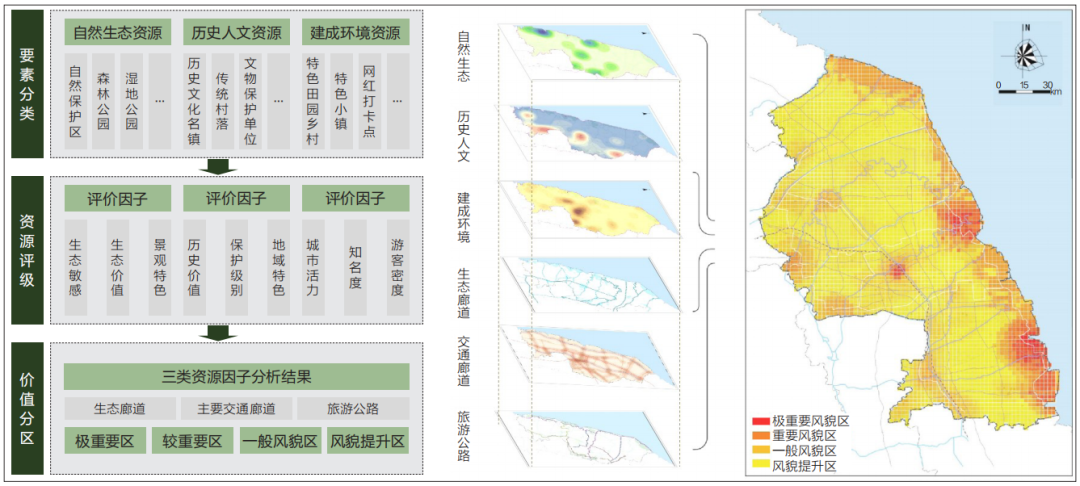

1 ~( n" ]; `; B" H- p4 d2 \7 _ 特色风貌塑造的基础是对特色风貌资源的评价和识别,基于资源的全域要素分类方法,开展全域大地景观要素的调查和研究,综合价值分级和特色分区,提炼出市域特色风貌塑造的空间基底。

$ ~! J0 `( c, y; X" L) K2 q* \" A 2.2.1 资源分类和普查 8 C$ K- m" U9 w3 G

段进院士提出的“空间基因”概念,借鉴了城市空间发展理论,通过对“空间—自然—人文”内生互动过程的研究,探讨空间变化和演进的动态规律,为城市特色的识别探索路径。借鉴特色识别的“空间基因”理论,本文坚持全域谋划、重在沿海原则,将全市域特色风貌资源分为自然生态、历史人文和建成环境三大类、38小类,按照国家级、省级和市级共整理出621个资源点。 4 r6 ~7 n5 I5 x

2.2.2 价值评估和识别

! }* k' d0 U4 D+ M3 S0 k8 b: Z 对自然生态、历史人文和建成环境三大类资源进行分类梳理,通过GIS赋值(省级以上、市级、县级分级赋值)开展因子评价:其中,自然生态资源包括生态敏感性、生态价值和景观特色因子;历史人文资源包括历史价值、保护级别和地域特色因子;建成环境资源包括城市活力、景区知名度和游客密度因子。 7 W" D) e3 V; j; f4 A& R7 `

2.2.3 特色分区与网络

4 }8 I; f/ v) p 基于自然生态、历史人文和建成环境专题资源分析图,进一步叠加生态廊道、主要交通廊道和旅游公路三个网络要素的辐射范围,最终得到盐城市沿海风貌的价值分区(图2)。

- R3 M2 c! V4 ~: A2 }

! O. g# A% G4 p9 H, I! n 图 2 特色风貌资源评价分析图 # a- f7 j7 y7 ~8 I" m9 O" F

Fig.2 Evaluation and analysis chart of characteristic landscape resources

9 A4 s5 _7 V6 Y4 E( C. r$ O 资料来源:江苏省规划设计集团江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司《盐城市沿海特色风貌塑造研究》

3 W' @1 u D- Z% P1 I 2.3 陆海统筹的市域特色风貌格局 ! U7 k7 b& p) W' u3 h$ E2 F

坚持陆海统筹原则,以大遗产保护理念统筹自然遗产和文化遗产保护,统筹海岸线两侧陆地海域生态保护及特色风貌塑造,系统谋划景观生态格局、城乡历史文化保护传承体系和魅力镇村特色空间格局。

5 e. O. g7 ^6 U/ ~8 J9 i 2.3.1 景观生态格局的维护 3 |+ S: `/ C. G, K

滨海天然湿地受到人类活动的影响,出现景观破碎、面积萎缩的现象,海岸带景观生态格局具有较高的敏感性和脆弱性,对自然景观生态格局的维护是沿海特色风貌塑造工作的基础。面向大海,以世界自然遗产保护地为核心,以潮间带作为景观生态格局中的生态景观基质,以入海水网作为生态景观廊道,构建“斑块(遗产地和湿地等)—廊道(水网)—基质(潮间带)”景观生态格局,织补蓝绿交融的生态本色。 * |. n1 a) H9 N1 W

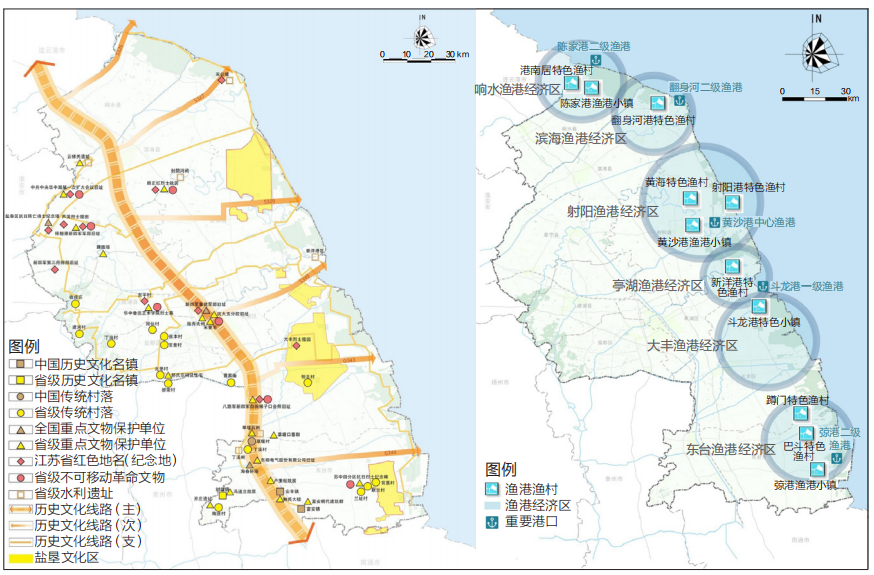

2.3.2 历史文化保护的传承

d+ s9 c! ~2 D: g6 [5 q 建成环境所形成的地域文化是塑造聚落特色的重要内容。新时期城乡历史文化保护传承体系,在关注历史文化名城、名镇、名村(传统村落)、街区和不可移动文物、历史建筑、历史地段的基础上,要更加关注对工业遗产、农业文化遗产、灌溉工程遗产、非物质文化遗产、地名文化遗产的保护,保护历史遗产赖以生存的自 然环境和景观风貌,强调遗产的真实性与活化利用的融合,保护乡村文化遗产和特色风貌,促进生态农业、乡村旅游发展,推动乡村振兴。盐城历史文化保护的重点是盐垦文化和红色文化。千百年来,盐城先民在与海洋共生共荣的历程中,认识海洋、开发海洋、利用海洋,煮海为盐、捍海筑堤、临海而渔,形成了以串场河—范 公堤为代表的盐垦文化传承格局。盐城是皖南事变后新四军重建军部所在地,是当时华中抗战指挥中心,刘少奇、陈毅等老一辈革命家都在盐城战斗、生活过,建有全国规模大、资料全、极具代表性的新四军纪念馆。市域共有248处红色遗址、遗迹,有128个镇村以烈士的姓名命名,江苏省发布的首批100个红色地名,盐城上榜11处。 9 G6 g( E" M" F8 w) m) p; Z

2.3.3 沿海魅力镇村体系 # {( M; b9 x4 b$ ?

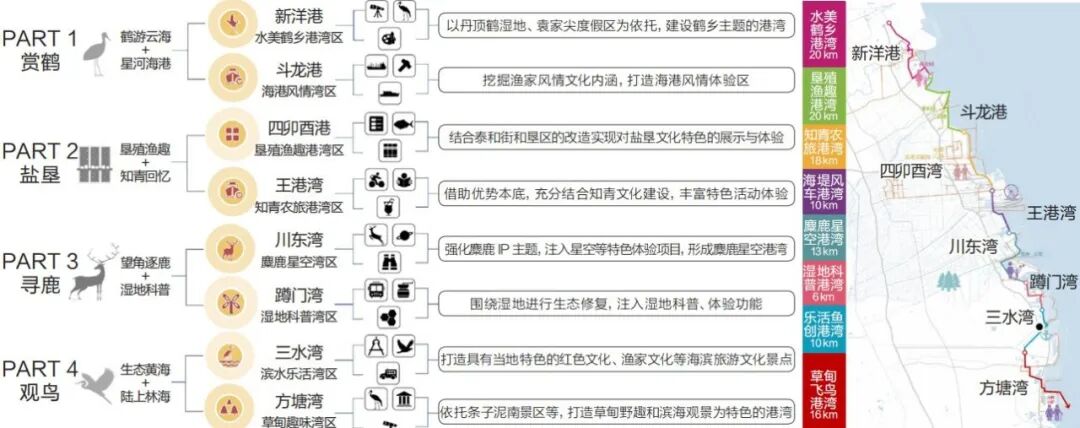

完善由渔港、渔村和历史文化传统镇、村构成的沿海魅力镇村体系(图3)。聚焦渔港、渔村,积极引导零碳(低碳生态)、森林康养、会展、渔文化等功能介入,植入非物质文化遗产元素。保护、活化传统村落和乡村风貌,鼓励具备条件的镇村申报历史文化名镇名村、传统村落、特色田园乡村,成为展示盐城历史文化传承和沿海特色风貌的重要节点。 ; y, \6 |+ k3 F6 B7 h

' J, U$ P) H. C* H: L 图 3 盐城历史文化保护格局(左)和渔港渔村分布图(右) % f' V$ f( ]) u, C. u. W4 u) A0 A

Fig.3 Historical and cultural protection pattern of Yancheng (left) and distribution map of fishing ports and fishing villages (right)

9 n+ V+ Z/ P/ T3 }2 @, n- e 资料来源:江苏省规划设计集团江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司《盐城市沿海特色风貌塑造研究》 0 q$ P S7 W9 b l+ ^, v, h8 f) H

2.4 沿海特色风貌塑造的场景感知体系 . B7 c. G9 A4 {* Z% C& c

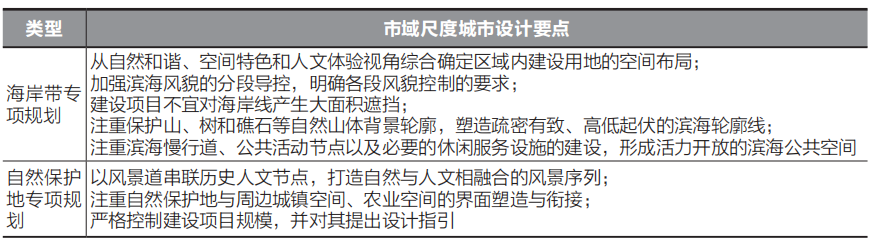

以海岸带特色风貌塑造为主线,坚持生态导向的自然保护地设计理念(表2),充分利用全域旅游公路、观景点、服务设施等空间载体,融合生态修复、历史溯源、创意休闲,从历史到现实,再到虚拟现实,丰富面向未来的可观、可赏、可游、可感的多元体验场景,构建传承盐城生态文化基因的空间图景。 # }" w1 |- r" S0 ?( O2 M8 p) u

7 g8 d3 i+ T+ ^( q 表 2 海岸带和自然保护地专项城市设计要点 : S0 j7 d9 q- V

Tab.2 Key points of urban design for coastal zones and nature reserves 8 [8 k4 ^1 G5 Y ?

资料来源:自然资源部《国土空间规划城市设计指南》(2021) # S& z1 I! l- q% t

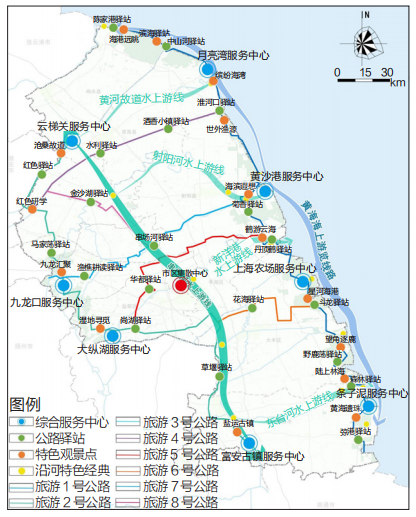

2.4.1 构建风景路网络 8 S5 Q6 Z" G& H9 p! a

注重风景路和滨海慢行道在沿海特色风貌塑造中的串联作用和场景价值,倡导“步移景异”的动态观景理念。以风景路建设连接主要观景点、特色镇村及渔港、渔村等建设驿站,打造蓝绿与文化交织的多彩魅力带,形成“珍珠项链”格局。对海堤路主线、各级公路支线进行提升改造,建设快慢结合的风景路网络,在满足交通和观景的基础上,融合文化内涵、细化风景路两侧特色风貌设计指引。 6 }2 Q! ?% F% A# E+ t

2.4.2 沿海立体观景系统 - W( j7 Q7 p1 z

盐城市独有的滩涂岸线导致“临海不见海”的景观困境。依托滨海岸线旅游资源特色,塑造“海、港、滩、鸟、鹿、渔、林、草”等主题鲜明、步移景异、景海交融的千里画廊。结合眺望景观研究,充分利用沿海景观类型和要素特征,通过登高、步入、游船等形式构建“近海、亲海”的立体观景系统(图4)。

! J. q. Z0 D( G: j7 }& U. `( G4 b

; Q- Y( j- ^ `' Y6 m4 A 图 4 盐城旅游服务设施体系 / _0 @7 a8 W6 e5 L

Fig.4 Yancheng tourism service facility system

# H/ M) X8 Q( f, R& c" r' E$ t 资料来源:江苏省规划设计集团江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司《盐城市沿海特色风貌塑造研究》

, B0 a- A% H5 B- |# Y 2.4.3 沉浸式虚拟场景

! a. @* E8 T# }: q G3 l. [ 随着信息技术的进步,实体空间将与多个虚拟空间共同构成平行世界,现实与虚拟的边界将逐渐模糊。针对盐城滩涂岸线实地场景受限的现状,结合实地场景营造,开发数字技术与现实结合的沉浸式虚拟场景,丰富多元景观体验。挖掘盐城生态、盐垦、红色、海洋等文化IP,推广5G与AR、VR、MR等科技结合的应用,策划科普、展示、演艺等特色活动,营造身临其境的互动和娱乐体验,充分体现“生态+ 文化+科技”的魅力。 03

8 W, J: ]7 H1 K 管理导向的特色风貌管控和传导制度建设 : g; ~# |" h5 Y: q+ b

制度建设是特色风貌管控和传导的重要保障。借鉴日本《景观法》制度化建设的经验,一方面,建立针对不同尺度空间要素的“导则—图则—通则”联动设计管控机制;另一方面,结合地方管理实践构建面向实施的行动和管理机制。

& ?0 h0 O3 `; I( L 3.1 “导则—图则—通则”联动设计管控 4 I( P* D6 h: `" h" Z* a

聚焦市域承上启下的管理特性,明确具体塑造要求和发展指引,针对景观廊道、特色风貌区、要素设计,综合运用导则、图则和通则等手段,提出要素差异化管控要求,构建市域尺度沿海特色风貌管控体系。

8 V1 Z' x" ~' ^0 D8 L 3.1.1 海岸带景观廊道设计导则

+ [, ^4 o3 V9 ] N3 }! z# R 海岸带是陆地和海洋系统交织的空间,是人类近海、看海、亲海的重要区域,海岸带景观廊道的设计指引是沿海城市特色风貌塑造的重点工作之一。把景观廊道或局部区域设计导则作为特色风貌塑造技术指南和政策文件,尝试采用图文并茂的形式予以展示。盐城市依托世界级的滨海资源,以海岸线风景路为主,编制了《盐城 市沿海特色风貌塑造设计导则》,细化滨海景观廊道重点段落设计方案(图5),形成若干条主题鲜明的特色风貌观光线路,串联若干沿海风光带特色景点,完善观景设施配套,建设更多人海和谐空间,增加绿色屏障,推动沿海生态旅游,从而展示世界级的沿海风光。 : W5 D4 f, y6 e

0 t* b, n. |% \( t/ U& r0 P4 ^! W 图 5 盐城滨海景观廊道重点段落—“生态百里”设计方案 + g- W4 f7 d/ n5 @5 _" x: ]' ~

Fig.5 Design guidelines for key segments of the Yancheng coastal landscape corridor: "Ecological Hundred Miles" design scheme % j$ c. Z# J7 U9 P) A

资料来源:江苏省规划设计集团江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司《江苏省沿海“生态百里”特色风貌区设计方案》

2 u [6 Y# O) e4 K9 ~7 m 3.1.2 特色风貌区的管理图则 * K. Z! A% {; D0 t8 T. u8 N

特色风貌区是市域尺度划定的,有明确范围的,特色风貌资源密集、主题特色鲜明的空间景观管理单元。盐城市划定了11个特色风貌区,实施分类引导和图则管控:突出每个风貌区的风貌价值和特色定位,明确管理边界,细化结构指引;针对风貌分区、线路网络和重要节点,提出生态环境、文化景观、建设环境、设计策 划指引,明确负面清单(图6)。 / I8 o; w! |- H- L, _" [" s; x

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

/ L. L% n0 k, f7 z1 @

图 6 特色风貌区布局

4 X3 m \4 `/ X+ G: \1 G Fig.6 Layout of characteristic landscape areas

; D' ~8 R' H1 G- @& ~ 资料来源:江苏省规划设计集团江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司《盐城市沿海特色风貌塑造设计导则》 % ?+ u3 Y' [7 ~: K4 L

3.1.3 多元要素的设计通则 ' F5 k5 e+ C3 y: e

聚焦建筑和公共空间塑造,针对街道、滨水空间、标识等要素,结合盐城市的地方实践经验提出设计通则。坚持“适度设计”原则,建立负面清单制度,对“奇奇怪怪的建筑”“崇洋媚外”“过度设计”等典型破坏风貌的问题进行重点管控。 5 W3 B# P" ~& L8 T' q

3.2 面向实施的行动和管理机制

9 F. }# Q1 b! x$ V& O, l3 x" \' f0 b- N 3.2.1 市县联动,建立行动计划实施机制 6 I; Q0 C' @7 C* J+ d& o M

市域尺度特色风貌塑造战略的实施在于行动。在完成市域沿海特色风貌总体格局和设计指引的基础上,市级统筹、区县作为实施主体,上下联动制定三年行动计划 ,实现市域战略定位向区县项目实施的传导。三年行动计划项目包括建设蓝绿景观线路、历史文化线路、特色风貌区和特色资源点等,突出滨海景观廊道重点段落的核心地位。 8 X: D6 X$ e' N+ n/ U) ?4 g8 t% ^$ }: ~

3.2.2 市级出台政策文件,强化特色风貌重点区域管控 5 C) p: @6 r! R- Q; @6 `$ e

串场河是盐城市的母亲河。为强化串场河沿线特色风貌管控,统筹做好串场河的保护、传承、利用,盐城市出台了《盐城市串场河空间风貌管控办法》。该办法共六章二十八条,包括总则、空间规划与风貌指引、整治修复与建设、空间风貌管制、实施保障及附则等内容,旨在规范串场河生态保护和历史文化传承。同时,出台《关于加强沿海地区镇村特色风貌管控的通知》,强化沿海高等级公路两侧及东海岸带镇村特色风貌管控。 8 U, M+ J$ h. r l! ^: F' ?. x4 g

3.2.3 省、市、县三级联动,建立风貌管理机构和运作机制

* A( ]! d, j: F' K8 L9 T 为加强沿海地区特色风貌塑造管理工作,江苏省成立沿海地区特色风貌管理委员会。盐城市认真落实省委、省政府的工作要求,率先组建市级沿海特色风貌管理委员会,涉及发展改革委员会、财政、自然资源和规划、住房和城乡建设、文化旅游、生态环境、遗产保护、水利、农业农村、交通运输等相关部门,完善了日常工作规则,并指导区县设立特色风貌管理委员会。 04

5 L9 |4 v* f7 c. _ 结语 & m0 ]8 r3 W, {4 d

在国土空间规划体系构建的背景下,与总体城市设计研究的内容相似,注重形态和规章两个层面,形态层面是对空间格局和城市形态的构思与安排,规章层面是实施管理维度的传导机制和管控方式,市域尺度特色风貌塑造的方法包括技术和制度两个方面,缺一不可。

, N/ j' v2 b5 i8 `9 q 4.1 “技术框架+制度建设”共同构成了市域尺度特色风貌塑造方法 3 g+ |! y$ g! C4 i6 ?

第一,技术框架方面,市域尺度沿海特色风貌塑造技术框架包括特色资源评价和识别、陆海统筹的特色风貌格局、沿海特色风貌的场景感知。第二,制度建设方面,市域尺度沿海特色风貌塑造的制度建设重点是承上启下的传导,尤其是对县(市、区)特色风貌塑造项目和考核任务的传导,这是与传统以中心城区为主的特色风貌塑造方法的区别。构建由景观廊道设计导则、特色风貌区管理图则、特色要素设计通则构成的风貌管控体系,通过三年行动计划,实现市级战略向市县联动行动传导,建立风貌管理委员会统筹制度建设和日常管理机制(图7)。 ! |4 \3 }( c3 b. j9 c. E! i

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

. L$ q- b& p3 N3 @. C: M# r 图 7 市域尺度沿海特色风貌塑造方法体系 , G) ` C, M( a+ l. b

Fig.7 Methodological framework for shaping coastal characteristics at the municipal scale / D) R4 Z( g8 |. J! C }9 E

资料来源:笔者自绘 ( o- x' Q, W( Z6 m% l

4.2 关于盐城案例“沿海”特色风貌塑造的讨论

1 o/ P9 P8 h% z( L& t, ]6 A8 V 第一,盐城市拥有中国第一块滨海湿地类世界自然遗产,生态文明时代遗产保护理念贯穿沿海特色风貌“识别—格局—感知”的全过程,涉及遗产保护的特色风貌塑造设计和建设活动,以生态保护和修复为前提,遵循设计结合自然的准则。 7 t- `1 X/ M3 U' E, t; j+ I

第二,盐城沿海特色风貌的重点区域是海岸带,基于全域全要素的陆海统筹景观文化生态格局,强化了渔港、渔村和特色镇村在海岸带特色风貌塑造中的核心要素价值,强化了对海岸带景观廊道的设计引导和制度管控。 - v* k( |$ X7 s e

第三,盐城拥有淤泥质岸线,导致“临海不见海”的困境,与传统认知中的“海洋、阳光、沙滩”有较大差距,重点通过海岸线风景路(海堤路)建设串联旅游公路网络和慢行交通网络,丰富观潮、赶海、观鸟、看星星、虚拟现实等全方位、立体式场景体验。 3 k" C u1 o7 j* ^

致谢:感谢“盐城市沿海特色风貌塑造研究”“盐城市沿海特色风貌塑造设计导则”“江苏省沿海‘生态百里’特色风貌区设计方案”项目组对本文的支持。 / Q+ h+ i, R2 Z6 o7 K

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

* A+ g. c4 w+ m: p! H  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

- m3 H+ h2 `: j, |4 [* y2 n( B+ E$ Z, U

' f1 _8 R* x. j+ S- \ |