|

; B9 D# J: M# u1 x5 Q1 c

欢迎关注“文博中国”! 欢迎关注“文博中国”!

/ Z% H( z& Z2 ^% K J- a8 `8 k9 j

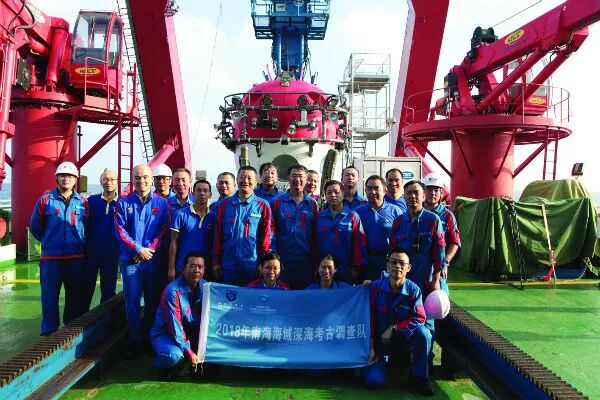

2018年南海海域深海考古调查队 ' P. \: |' K/ \1 p! V- x3 I$ G3 z

人类对自身的历史具有天生的好奇心和探索欲。海洋占据了地球表面的71%,无疑是封存人类过往的重要场所。19世纪上半叶的地质学家查尔斯·莱尔(Charles Lyell)甚至认为“在人类历史演进的过程中,海底聚集的人类艺术品和工业纪念物的数量可能比大陆上任何一个时期保存的还要多”。正因如此,人类在很早的时候就开始了对水下世界的探索。伴随着19世纪中叶以来考古学的深入发展,水下考古逐渐酝酿、成熟,最终成为考古学的重要组成部分。全球平均海深3733米,其中深度超过1000米者占据了海洋总面积的90%,单从这些数字来看深海考古就是水下考古的重要领域,它自20世纪60年代以来蹒跚起步并取得了长足发展。 6 v Z9 x4 Q; e) b

& m; T' ~; V" \: Y+ |. R% i# K+ p

▲ 西 沙 群 岛 海 域 " F7 y# @& `/ L( t

缘起与背景

: k7 ]$ X- j* M* g- U3 p) i5 e8 T 近年来,随着国家“一带一路”倡议的逐步推进,水下考古尤其是南海海域的水下考古获得了一些发展的机遇,也面临新的挑战。基于这一新的形势,国家文物局于2017年5月12日在海口召开了“南海和水下考古工作会议”,专门探讨南海水下考古与水下文化遗产保护的有关问题。根据此次会议的精神与水下考古发展的实际需要,国家文物局水下文化遗产保护中心与中国科学院深海科学与工程研究所积极酝酿、探讨中国深海考古工作的各项事宜。双方于2017年9月1日签订合作框架协议,2018年1月27日成立“深海考古联合实验室”,4月18日至26日,联合海南省博物馆共同在西沙北礁海域组织实施了“2018年南海海域深海考古调查”项目(图一)。 - r i1 S( P" t6 |

& f1 Y4 @0 o! E. ^ ▲ 图一 2018 年南海海域深海考古调查队

- H7 ]0 `/ n4 E4 n/ c5 ] 中国水下考古自上世纪80年代发端以来,至今已过三十年。三十多年来,南海海域及南海诸岛一直就是水下考古工作者关注的重点海域。众所周知,中国先民很早就在这片海域及相关岛屿垦殖、经营。随着海洋交通能力的不断进步,尤其是随着海上丝绸之路的创辟、繁荣,南海海域的重要性更为凸显,自然也就成为水下文物资源的重要潜在埋藏区。然而,南海海域的水下文物资源家底并不清晰,目前已发现的水下遗存都位于40米以浅海域,西沙群岛、南沙群岛海域更是集中在5米以浅的礁盘海域,深海考古尚属空白。文物分布状态的失衡与南海海域历史的真实情形不相吻合,既不能满足南海历史的学术研究,也不利于南海水下文物的有效保护。从资源调查的角度出发,在继续开展40米以浅海域水下考古的同时,我们也需要着手开始深海考古的探索,并在一个适当的时间段内获得相应的进展。

5 D) v' v+ R; F* P 国外深海考古的发展

5 t( T3 I; l4 C1 t* v0 b 在世界范围内,深海考古并不是新生事物。自20世纪60年代起,地中海海域便出现了对深海沉船的主动探索,这与科学意义上水下考古的起源几乎同步发生。1964年5月,因延长海底停留时间及水下沉船立体摄影测量的需要,考古学家与技术人员合作设计具有180米潜水能力的载人潜器Asherah号,标志着深海考古工作的正式开始。1970年以来,人们因为各种机缘在深海发现了不少保存良好、学术价值又高的沉船,渔民拖网捕鱼的深度却随着浅海鱼类的减少而渐深,海底管线铺设作业等涉海建设也日益频密,这使得原本因其深度得以保存的沉船受到越来越多的破坏。在考古学家的高度关注下,深海考古随着深海技术的进步获得了新的发展空间。依赖1981~2000年间深海技术的进步,深海考古发展迅速,工作频率、工作深度都有大幅增加。例如:巴伦支海的HMSEdinburgh(1942年,深度244米)、西西里岛海域的Skerki Bank(公元前4世纪,深度900米)、法国尼斯水域的Sainte Dorothea(17世纪,深度72米)、南卡罗莱纳海域的SS Central America(1857年,深度2439米)等沉船都进入了考古学家的视野,深达3810米的泰坦尼克号(RMS Titanic)沉船也开展过多次考古工作。2001年至今为深海考古的调整深化期,这一阶段的重要变化是考古学家自主意识在深海考古领域的逐步觉醒,自主意识又与最新发展的人工智能技术结合,互为推进、相得益彰。挪威考古学家在2006年执行的Ormen Lange(17世纪晚期,深度170米)沉船考古项目就是专门探讨深海技术如何更好地适应考古学作业标准的优秀案例。2012年以来,法国考古学家提出的“奔向月球”海洋考古实验计划更是将深海考古提升到虚拟现实、人机互动的崭新境界。这一计划的目的是发展与测试在2020年满足深度2000米考古工地所需要的新型发掘设备、技术与方法系统,利用考古机器人执行复杂的深海考古发掘并使这个过程可以为人类所感知。 工作过程与收获+ \% g, S# w$ V4 D

(一)工作区域 ) S- K6 r9 v* Y- W$ }& a; c* i9 g8 }, |4 |

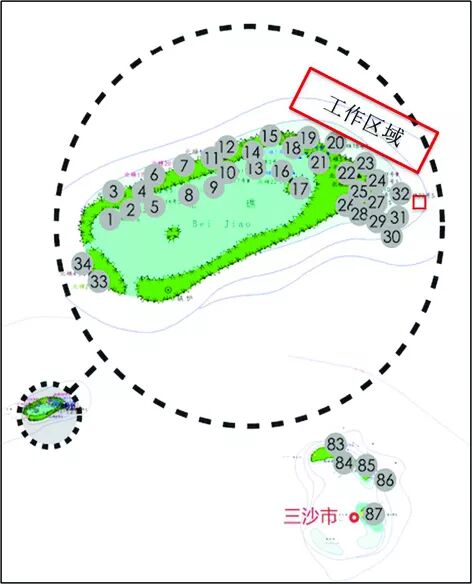

如前所述,此次南海海域深海考古调查系首次开展,具有较强的探索性。在纷繁的头绪中如何确定工作范围是首当其冲的一个问题。迄今为止,西沙海域共登记有106处水下遗存,是南海海域水下文物资源分布的密集区域,北礁占比三分之一,其中又以北礁东北缘数量最多。从已有成果看,晚唐五代以来的水下遗存在这片海域都有发现,北礁是南海海域中外交通的重要航路节点。实际上,这种状况也与魏晋南北朝以来南海航路自北部湾逐渐绕行海南岛东侧过西沙群岛这一重要的海路变迁相互关联。因此,2018年南海海域深海考古调查选定北礁东北缘对应的深海区域作为实验海域(图二)。 ! s6 U; v+ ^0 {

# O0 b X, ^4 i, x3 _. V; @

▲ 图二 北礁水下遗存分布与工作区域示意图

" r: w( g, W, g4 z5 ~: J! D (二)考古调查

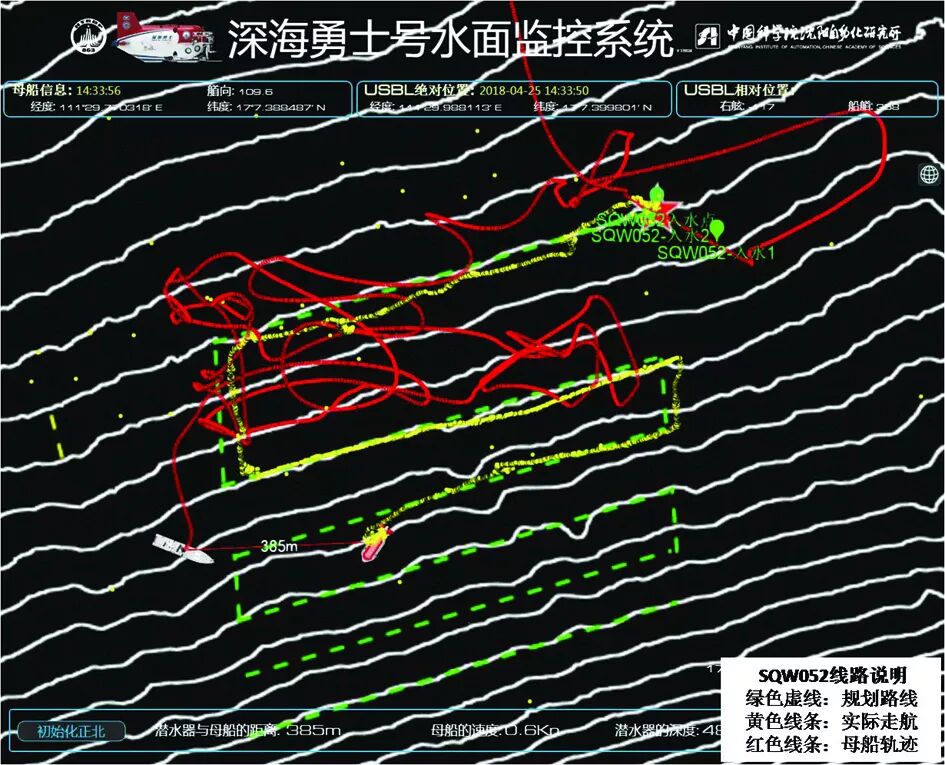

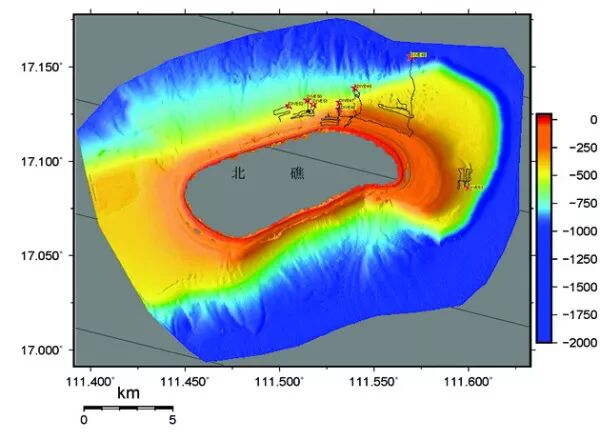

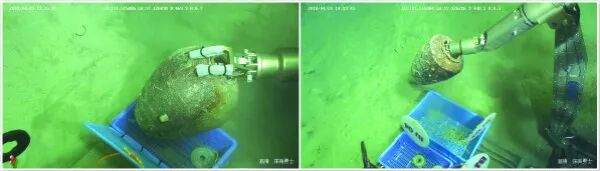

8 T! O6 p2 B- m) D% \ 在实验海域内,调查人员根据海洋地球物理探测数据的研判结果,兼顾海底地形的多种状态,进一步缩小工作范围并事先规划调查路线(图三),搭乘国产大深度载人潜器“深海勇士”号(图四)执行调查任务,同时结合机载超短基线定位系统(USBL)以表格、影像等方式进行考古记录。最终,此次调查共完成312千米多波束测量,7次载人下潜作业(图五),最大调查深度1003米(SQW49潜次),潜时累计66小时51分,定点采集器物标本6件(图六、图七),积累了一大批基础数据与影像资料。此次考古实践纠正、深化、完善了既有的观念与方法,据此开展的思考、形成的结论将成为探讨中国深海考古未来发展的重要基础。 7 X3 G3 D- K! ?) ?( s$ O# Y

% E" h4 Y0 X3 H# q8 _9 p% ^ ▲ 图三 调查线路图:以SQW52潜次为例

2 l& A& p8 V8 e* x* q

: ]' }; @; y5 L1 e

▲ 图四 “深海勇士号”载人潜器 4 E8 r- v' ~$ L7 }6 z- C9 b

2 s! L3 I8 f) ?, o* O; S

▲ 图五 环北礁多波束调查与潜次分布图

& Z% G/ J$ b: B( K& n3 \2 X

' } m% f) R" p: a6 h4 [

▲ 图六、七 水下文物提取举例

9 g7 A" Q* h5 \: {8 v (三)文物介绍 ! ]+ V; b; j+ q1 k

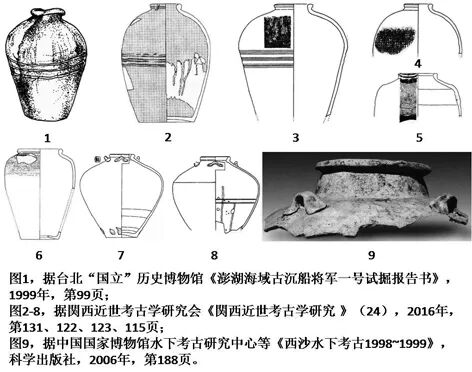

此次调查定点采集的6件器物标本的时代为宋末元初与清代中晚期这两个阶段,器型为罐、碗、钵。其中,编号为2018BJ:003的现代瓷碗编入工作档案,此处不赘。下文按时代顺序简要介绍。

) U! z# ^) E8 m- B6 q* R 宋末元初标本2件。白釉瓷碗(2018BJ:004),通高6.9厘米,残存1/3,水深496米(图八:3);白釉瓷碗残片(2018BJ:005),残长8.3厘米,残宽7.1厘米,水深466米。这两件标本属福建德化窑产品,年代较华光礁I号、南海I号南宋沉船略晚,在中国南海海域乃至东南亚一带都有分布,是这一时期中国陶瓷外销的常见商品。

( C) B2 j* b4 b3 n) u! n9 I+ m/ V

0 \9 d+ G) z; M# F0 Z+ I. |# k ▲ 图 八

' @) E2 E6 ~( D2 b

, I6 L% H" l# J# P m6 _8 n ▲ 图 九 + n; s2 @- Q9 A6 n

/ G" J2 P; t& I

▲ 图 十 4 A( C# i; ?6 _8 ~

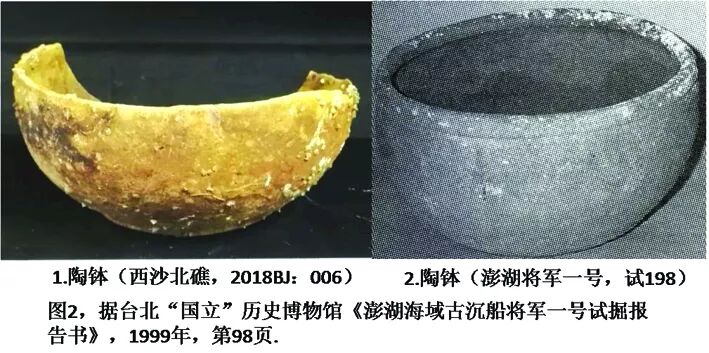

清代中晚期标本3件。青黄釉小口罐(2018BJ:001),通高48厘米,小口溜肩,鼓腹平底。通体施青黄釉,肩部施弦纹与蓖划纹。水深470米(图八:1)。酱釉大口罐(2018BJ:002),通高49厘米,大口折肩,平底内凹。通体施酱釉,施蓖划纹。水深448米(图八:2)。陶钵(2018BJ:006),通高6厘米,敛口鼓腹平底,素面无釉,黄褐胎。水深416米(图十:1)。前述三件标本在西沙海域尚未见到(也可能是缺乏足够辨识度的器物标本),但在中国澎湖海域乃至日本长崎一带却有不少可资对比的资料。1995年开始发掘的澎湖海域清代中期沉船“将军一号”,其出水文物就见有黄绿釉小口罐(图九:1)、红褐胎陶钵(图十:2)等同类器。号称“异文化交流之岛”的长崎出岛曾出土绿褐釉壶(图九:2)、茶褐色广口壶(图九:5),其时代在18世纪末至19世纪中叶间;废弃于1735年至18世纪中叶间的长崎唐人屋敷遗迹见褐釉小口壶(图九:3、4)出土;1780年以降至文化年间(1804~18)的长崎奉行立山役所遗迹也见有褐釉广口壶(图九:6)出土。据此, 2018BJ:001、2018BJ:002、2018BJ:006标本的年代不能精确认定,大体可比定为清代中晚期,属于中国华南地区的产品。需要指出的是,“将军一号”位于宋元以来的澎湖海路枢纽,其他诸例位于江户锁国时期一口通商的长崎要津;北礁海域所见酱釉四系罐(图九:9)在长崎前述诸遗址都有发现(图九:7、8),也见于东南亚及相关沉船遗址中。在这个意义上,这些器物标本可算是此时东亚、东南亚海域交流的小小注脚。 余论与思考# q! |$ ]8 s1 y/ t1 r# Y6 N

近些年来,中国的深海技术获得突破性进展,使中国深海考古事业的发展具有了技术支撑,变得现实可行。然而,接下来深海考古发展的关键问题是如何将深海技术优势转化为深海考古能力。在某种程度上,这不单纯是技术问题,更是思路与方法问题,需要深入研究、综合设计。不管怎样,付出较小的代价,获得较高的效率,符合考古学作业的标准,满足水下文物保护的需要应该是核心议题。因此,主动形成未知区域深海考古调查的完整思路,建立已知目标案头工作计划对于深海考古工作的有效开展非常关键,良好的海洋物探设备、技术及数据处理能力是其重要前提。正如深海考古学家罗伯特·彻奇(Robert A. Church)与丹尼尔·沃伦(Daniel J.Warren)指出的那样,只有与其他分支一样发展出一套地球物理探测方法,深海考古才是一个严肃的研究领域,而不仅仅是提供有趣画面与偶然发现人工制品的考古遗址秀。这些言论生动地表达了这一观念,即没有主动方法设计的偶然发现,并不能证明偶然发现所用方法的合理性。关于中国深海考古未来的相关探索显然应该秉持这一观念。

]! O: R2 B4 t* Q 无论浅海还是深海,利用海洋地球物理探测设备(如侧扫声纳、多波束声纳、浅地层剖面仪等)进行水下考古调查还存在很多难题,这需要开展实验考古获取对比数据,从而形成较为系统的解决方案。这些难题主要与水下考古目标物区别于其他海洋探测目标物的特点有关。例如:(1)目标物的大与小。现代沉船,海底火山,地形起伏等大尺度目标容易识别;成堆器物,解体古船,沿途散落物等小尺度目标较难探测。(2)目标物的显与隐。介质均匀、地形平坦,目标凸出海床的显性目标易于观察;背景复杂、海床多变,具有一定埋深的隐性目标是个难点。(3)目标物的易与难。具有一定规则,尺度虽小,走势却可以辅助判断(锚链拖痕、海底管线就属此类);成片成块,具有一定分布面积,缺乏某向走势,声纳图像却很难识别。一般来说,“小”“隐”“难”在水下考古目标物中具有普遍性。对上述问题的克服与解决是未来工作的重中之重,也是制定与评估深海考古工作计划的重要方面。

9 J' I+ I! c% w 我们也已充分认识到,面对当前深潜技术的快速发展,要在中国持续有效地开展深海考古,如何明确工作目标需要优先考虑。可能的目标主要有已知线索(即通过档案查找、访谈调查、行业共享等方式获得的目标或疑似目标)与未知线索(即采用多种海洋地球物理手段通过主动性的区域调查获取数据异常点,确认后再采取进一步措施的目标)两种类型。这两类目标物的特点差异决定了其设备配置、技术手段、工作流程会有差异。然而,最大限度地获取目标物不同尺度的水下数据,仔细研判,制定最为经济有效的工作方案是共同目标。也可以说,如何将深海技术及其他相关各技术系统转化为深海考古能力涉及深海考古方法论的建设,这种期待和努力是推进深海考古工作的基础环节,也是此次深海考古调查的意义所在。

( n# ?0 I: E- p1 y 国家文物局水下文化遗产保护中心 ! F9 O# L7 Q/ r# w$ }7 ?% X5 ]* Z

中国科学院深海科学与工程研究所 * f# A! L: t0 G- c$ U! |( i

海南省博物馆 7 i; ~$ V& p) J' i( X& N

联合供稿

6 d/ J) F% x* Z: x8 {( g( l 调查作业由宋建忠、 3 X! y9 ~9 w4 A0 C& S

孙键、李滨、邓启江、 ) \0 q( s6 ?) U2 x

李钊、朱砚山、丁见祥

0 f: @. d5 i' t5 l 等七名考古人员与 ( v/ P7 L$ z6 [! Z5 f4 Z% ?/ t s

中科院深海所深潜技术团队共同完成

) a& p8 r0 g! N" `3 h 考古摄影:李滨

4 {9 |; n5 E" U" R 图件制作:陈万利

$ B) W, o7 a4 \# M* K8 W 本文执笔:丁见祥

) M$ w0 G7 o/ Z 编辑:陈 梅 5 [$ J% u! q( e1 |$ l

5 \! Z. D X+ n# k( u8 C 5 \! Z. D X+ n# k( u8 C

中国文物报8月10日5版 4 x# Q" b! `7 r5 K! O$ |

点开图片长按识别二维码关注我们 6 v! B2 d# U9 c4 e% s& }

6 n. ?. d6 @% A i0 Q3 z

, H8 Q g" I5 W2 U# ?+ Z2 m; ?& \" E+ w( c1 ^5 e

2 I1 F' s8 c, l' k; G# b$ x |