|

. V# r) A8 C7 h7 R1 Q# F, \5 f 近日,浙江大学傅维琦团队联合国内外研究人员在《美国科学院院刊》(PNAS)的姊妹刊PNAS Nexus发表题为“An undiscovered circadian clock to regulate phytoplankton photosynthesis”交叉前沿科研成果,发现海洋浮游植物(模式硅藻三角褐指藻Phaeodactylum tricornutum)存在此前未知的长效生物钟(昼夜节律)。研究人员发现三角褐指藻在无外在周期性变化的恒定条件下具有周期性生理变化,并开展全转录组的深度测序分析。结果表明,占总数近半的基因(近五千个,部分与光捕集和碳固定直接相关)在连续光照下依然维持周期性表达。经过长期连续光照适应后,三角褐指藻中仍有10%左右的基因(一千余个基因)依然维持周期性振荡表达特征,证实了无环境信号条件下存在此前未知的新型生物钟调控,并且该生物钟具有鲁棒性和长效性。

: R; B* N+ P' p" p8 d 文章亮点

1 _% B) d$ b9 K( P$ D- { 1. 首次在恒定条件下构建浮游植物生物钟(昼夜节律)的全基因组转录架构,揭示昼夜节律调控造成与光合作用相关的卡尔文循环(Calvin-Benson循环)和色素合成基因的表达下调,从而导致光合固碳效率下降。

' C% m$ y/ y9 W( ` 2. 发现浮游植物存在此前未知的新型生物钟,并且该生物钟调控具有鲁棒性和长效性,在海洋初级生产力估算和光合固碳领域具有重要意义。 ( E7 a) n! ^! u- B

3. 首次报告微小非编码RNA (miRNA)通过潜在 mRNA 靶标负反馈调控影响光合固碳效率,展示环境信号与硅藻内源性生物钟之间的复杂相互作用机制。 H k0 c2 m9 M$ O% \- s

4. 通过操纵光暗周期调控,可显著提升硅藻的光合固碳效率,证实内在固有节律和昼夜周期对维持浮游植物高效光合作用的重要性。

0 r. T+ c3 P$ E9 q, d. U: s- m 一、研究背景 6 d+ y2 M- [0 h' h: N; N

浮游植物是地球上超过一半的初级生产力的来源,在光合作用中固定碳,对维持人类社会可持续发展的生态系统至关重要。在自然界中,包括浮游植物(微藻)和陆生植物在内的光合作用生物通过内在节律调节生理活动以适应周期性变化的外部环境,如光照和温度。延长光照时间通常被认为可以增加微藻的产量,但研究发现,在连续光照(即“自由运行”)条件下,微藻的生物质累积未必与光照时间成正比,原因可能是缺乏外部节律信号的情况导致光合效率下降。例如,尽管极地区域在夏季拥有24小时的极昼,初级生产的峰值却不在夏至,而是有所推迟。类似现象提示内部生物钟可能参与调控生长节律和光合作用。本研究不仅揭示硅藻生物钟对光合作用效率的深远影响,还为深入了解环境信号与生物钟相互作用提供了新视角。

! i8 j& x0 p4 H% q" I

- x. q. v6 P( H7 ~

文章亮点 2 s2 `" Q$ U A& d

二、成果讨论

/ K( |0 U. w0 {. m! x 1.昼夜光照和连续光照条件下的节律基因 ; Q2 b8 d# [8 j8 ]. w2 d

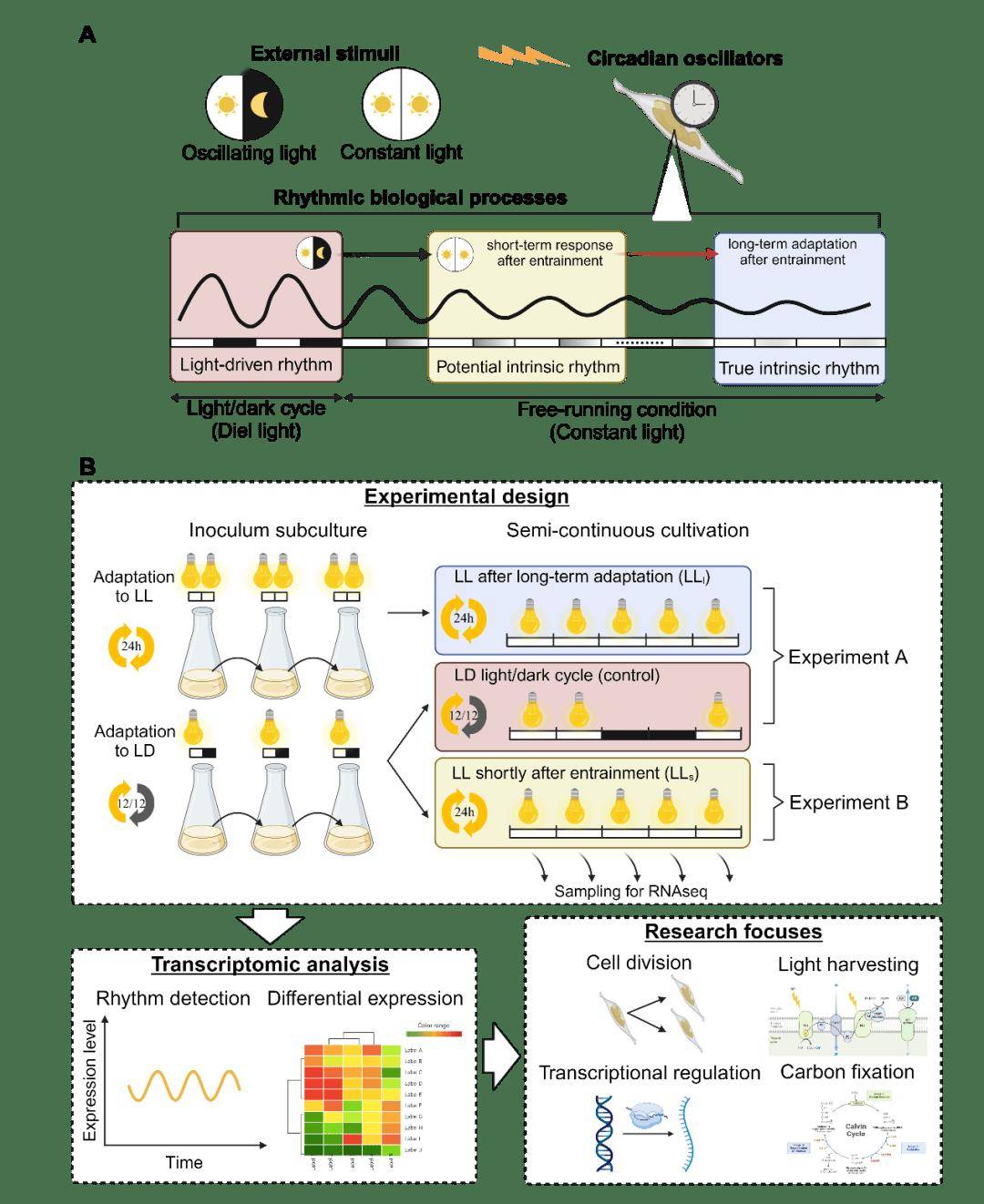

研究人员对硅藻的24小时转录组时间序列数据进行分析。在恒定光照下,他们设计两个实验组,分别在光暗同步(LD-entrained)后和长期适应连续光(LL-adapted)的条件下进行,模拟微藻在不同光照周期中的响应变化,分别记为LLs和LLl组。

* P" {6 J. U8 u. P

" `& H) y; B# ]0 T3 f

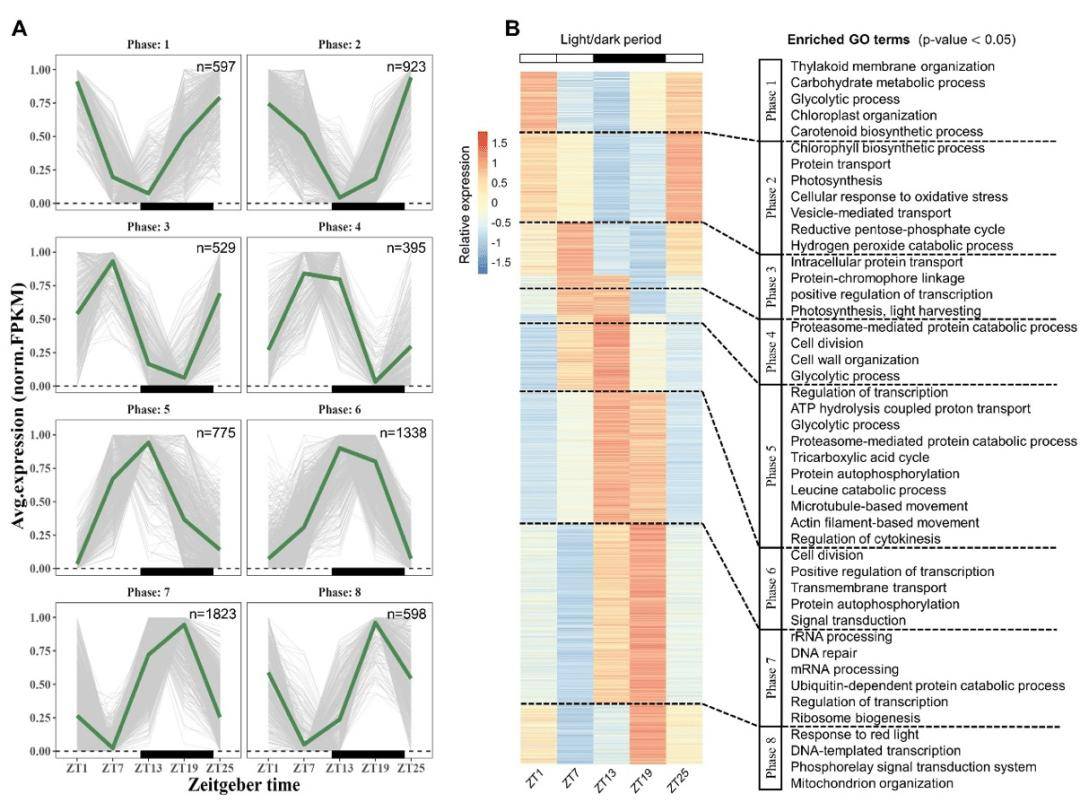

图1. 光暗周期条件(LD)下节律基因的聚类。(A)24小时周期中的节律基因表达量趋势。(B)节律基因聚类与富集功能。 9 B1 v: Z" i8 c

相比在光暗周期(LD)条件下测得的6978个节律基因(图1),光暗同步后短期的连续光照24小时(LLs组)中仍有4277个基因表现出显著的节律变化。在昼夜节律中观察到的基因表达相位在主观白昼和黑夜期间大部分保持一致(图2A)。然而,由于缺乏外部刺激,一些功能激活的时间与LD组有所不同。例如,参与糖酵解和亮氨酸分解过程的基因表达峰值在LD周期的黑暗期出现,但在LLs组中则出现在主观光照期。值得注意的是,在LLs组中对应LD中光周期(相位1至3)的节律基因数量显著减少,表明参与光合作用的基因的表达主要由光照信号调控。相比之下,在适应长期恒定光照后(LLl组),硅藻中仅有1028个基因任可测得显著节律震荡,占所有检测到的转录本的9.6%。这些结果表明,绝大多数基因的节律很依赖于外部光刺激。在没有光暗同步的情况下,尽管大多数基因的表达趋于稳定,但仍有相当数量的基因表现出显著的周期性表达。这些节律基因主要参与细胞分裂,包括DNA复制,有丝分裂等过程。 9 \& q6 R! }1 a2 C( z; ?; i6 \

! S' u$ l( D/ O% @) w! S

图2. 连续光照条件(LL)下节律基因的聚类。(A)光暗同步后24小时短期内(LLs)的节律基因表达量。(B)LLs组节律基因聚类与富集功能。(C)长期连续光照(LLl)适应后的节律基因表达量。(B)LLl组节律基因聚类与富集功能。

+ x# D( c" l, f 2.连续光照对基因表达的影响

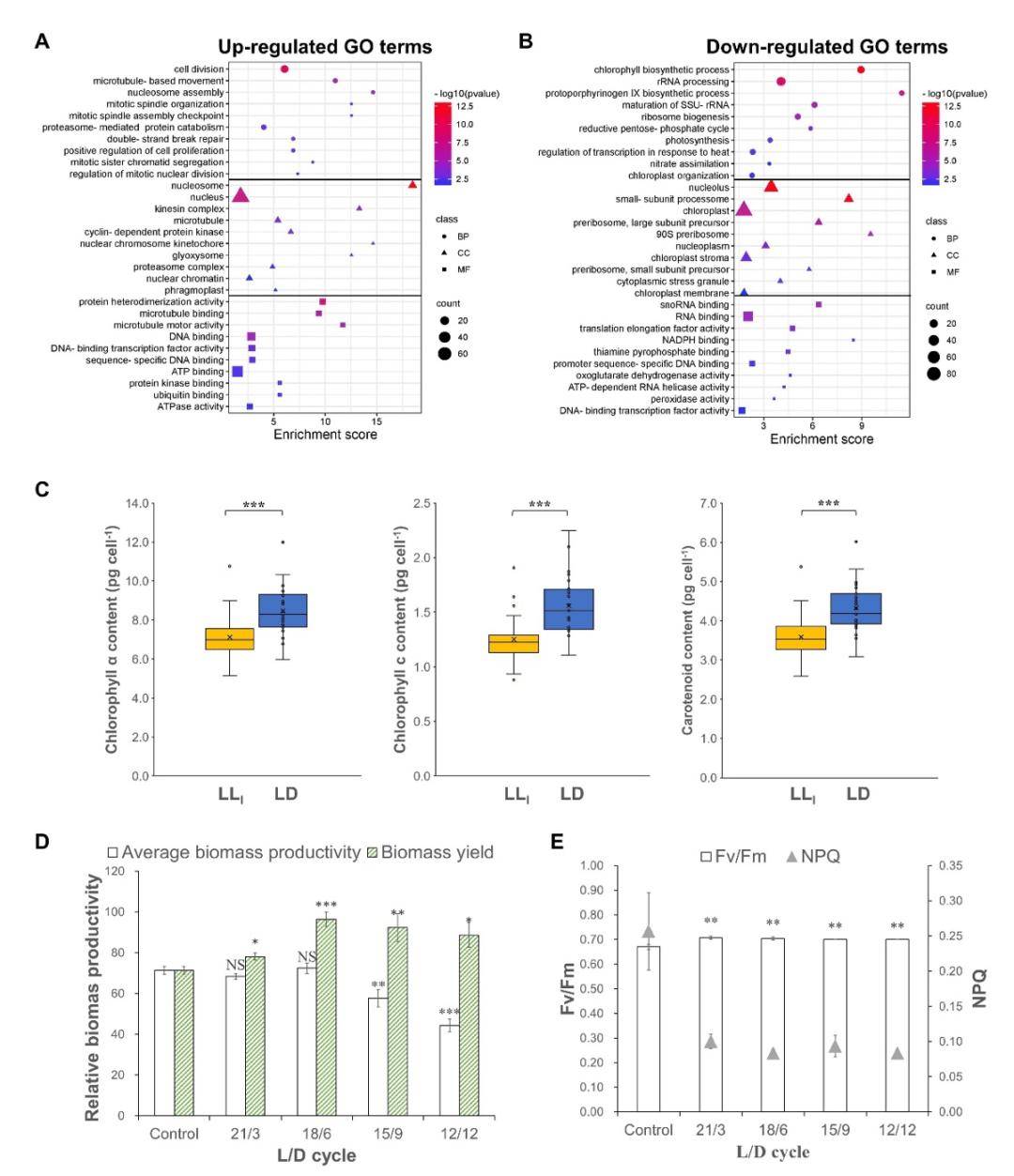

' F7 z+ F, u2 b R1 Y5 N4 I 硅藻在长期恒定光照条件下会失去绝大部分基因表达的节律性,并显著减少基因表达的振荡幅度。分析基因表达量数据发现,不同光照条件可能通过改变整体基因表达水平对细胞生长产生影响。为探讨这一假设,研究人员对两个实验组中所有采样时间点的基因表达水平进行差异表达分析。以LD组为对照,在LLl组中得到上调基因主要与细胞分裂相关,包括动力蛋白复合物、微管和核染色体着丝粒,这些都是有丝分裂机制的关键组分。而表达量下调的基因主要参与叶绿素生物合成过程、核糖体生成、还原性戊糖磷酸循环(即CBB循环)、光合作用、硝酸盐同化和类胡萝卜素生物合成过程(图3B)。 1 u4 E9 c: H8 D

+ L$ T9 q; }' c3 z1 D# G7 O

图3. 光照条件对基因表达和硅藻生长的影响。(A,B)长期连续光照(LLl)对比昼夜周期(LD)差异表达基因的功能富集分析。(C)色素含量对比。(D)不同光暗周期对生长和光合效率的作用。

0 k, B3 |. V4 Q" z+ b) L8 \ 在LLl条件下,38个叶绿素生物合成基因中的17个基因下调,影响了从L-谷氨酸到叶绿素a的整个生物合成路径。此外,涉及从紫苏烯到胡萝卜素前体的类胡萝卜素合成途径中的五个基因也显著下调。这些结果通过进一步色素测定得到了验证,LD组细胞中的叶绿素和总类胡萝卜素平均水平比LLl组显著提高(图3C)。此外,CBB循环中的八个基因在LLl条件下显著下调表明碳固定能力减弱。以上结果表明,恒定光照下叶绿素生物合成和二氧化碳同化途径的持续低表达反映出硅藻在生理表型上降低光合作用效率。这种下降可能是由于昼夜节律的丧失所引起的,从而对光合作用相关的整体基因表达产生负面影响,进而影响硅藻的生长。

; L& N/ O, l# m 为了进一步证明黑暗期在维持光合作用效率中的重要性,研究人员进行了不同光照/黑暗周期下细胞生长的实验。结果表明,光照/黑暗周期为21:3和18:6的实验组与对照组(24小时光周期)中生物量积累没有显著差异。仅考虑在光照期间的生物质产率时,设置3至12小时黑暗周期的实验组在光能利用效率上比连续光照条件高出10%至35%(p < 0.05)(图3D)。这些结果表明,较短的黑暗期可以在光照期内增强生物量产率。

3 Z* P! H$ W, y" |* ?* r 三、总结 ; y9 B7 B, h& r/ [! p6 O

浮游植物(微藻)约占全球光合作用活动和初级生产力的一半。未来对微藻生物技术平台的进一步开发将在很大程度上依赖于对光合作用的研究和工程应用。同时,光合作用在海洋碳循环中具有重要地位。在此,研究团队提供了证据表明,在没有周期性环境因子调节的恒定条件会导致硅藻光合作用效率低下,这表明存在一种内在的固有生物钟维持光合作用效率;而失去节律导致色素生物合成和碳固定的下调,从而限制了长期光合作用的效率。同时,进一步展示通过操控光/暗周期,短期的黑暗休息(暨3-6小时每天)能够显著提高微藻的光合作用效率,为光生物学的基本特征提供了新见解,并揭示了昼夜节律在光合作用调控中的分子机制及重要意义。 ) ~9 P0 R( u; y9 E

研究工作受到国家自然科学基金委区创联合基金重点项目和浙江省尖兵领雁项目等的资助。浙江大学为论文第一完成单位,海洋学院傅维琦研究员为论文唯一通讯作者。该研究工作还获得了国内外合作者的大力支持,包括上海交大海洋学院王显威教授,纽约大学阿布扎比分校Kourosh Salehi-Ashtiani教授,冰岛大学Sigurður Brynjólfsson教授,浙江大学医学院李永泉教授、化工学院林建平教授、海洋研究院张海生教授、海洋学院王立忠教授等。

5 | D3 D0 e' K8 ~ W7 p" \ 论文链接:返回搜狐,查看更多

. n x; p% ^) \. _" t+ s6 W; h

+ o% {$ g. I! i9 c; U 责任编辑:

" X5 g5 l/ L. T4 K& f

, {6 f9 v: E# I" S: j

1 M$ K; \! x5 X1 e4 U8 h

8 {# d- U) K; d8 g: C5 K" s

3 X: A. V2 j2 P6 h |