|

# P1 N" I% L y7 D& Q9 z

1 n, P7 I/ ~- u0 G, e, u9 { ? 图说:贾睿教授从光照培养箱中取出亚历山大藻 新民晚报记者 郜阳 摄(下同) 3 c; {5 O4 |+ [# ^% E

6月8日,是世界海洋日暨全国海洋宣传日。

! p7 Z4 Y) H9 w) [ @9 Y: S8 w0 q5 I 著名海洋地质学家、中国科学院院士汪品先在科普专著《深海浅说》里写道:“平均水深3700米的海洋,占据了地球表面的71%。人类在大陆上繁衍生息,把远离自己的海洋留给了神话世界。”

+ X' ~# _% P9 O2 \+ F3 b 的确,对于那片深蓝,人类还有太多太多的未知,正如今年世界海洋日的主题是“新深度唤醒”。近日,记者走访了上海海洋大学的两个创新实验室,带来对海洋不一样的认识。

! C9 m5 a; y( K% f 查明海虹带毒的“罪魁祸首”

1 ?& y9 v/ j3 P W6 k7 c/ Q 你或许没听说过海虹,但提起它的别称贻贝、青口贝,你一定不会觉得陌生。每年这个时节,它会从人间美味变成“人间毒物”——近期海虹中,麻痹性毒素超标风险高发。

; C6 Y' o- q2 N; @* K# M 在该校海洋科学与生态环境学院,贾睿教授从光照培养箱中取出一瓶“褐色液体”,“看,这就是让海虹带毒的‘罪魁祸首’。”

& v- S! y; l# @& n 贾睿所在的,是水域环境生态上海高校工程研究中心,她口中的“罪魁祸首”,名唤亚历山大藻。

* H" U' x+ k0 M4 |- E

) s$ @' J0 d4 X 图说:贾睿教授(左)和硕士研究生张颖分析亚历山大藻数据

. J/ k9 }$ R1 O+ N5 \! M1 J 亚历山大藻,的确让人们“压力山大”,它是海洋入侵物种,或随压舱水“潜入”。每年4月至6月赤潮爆发,亚历山大藻便是那作威作福的一种。“它会产生麻痹性贝类毒素,煮沸或蒸煮都无法破坏。”贾睿解释。 2 ~$ l. ]' F6 p

海虹等贝类本身并没有毒性,但作为滤食性动物,会过滤大量海水并摄取其中的微小浮游生物。赤潮期间,“吞下”了含有麻痹性贝类毒素的有毒藻,海虹自己也就带毒了。 2 O6 m0 }7 H+ b+ Z

“去年4月到今年2月间,团队在东海设置了6个监测点,还没有发现亚历山大藻的踪影。”贾睿告诉记者,不过最近,有合作的船老大发来图片,近海疑似出现了亚历山大藻的褐色身影,“我们会尽快前往监测。”

7 Q2 @4 J- J2 l) p3 P+ ^ 贾睿说,海洋生态系统非常复杂,人们不了解入侵物种,更不清楚入侵物种对其他生物有什么影响,而她的团队正在为破解亚历山大藻的更多秘密而努力。 T! k* a& ~( w! {- h; k! S8 b

“亚历山大藻作为入侵藻类,本身负面影响很显然——除了有些有毒株会产生麻痹性贝毒外,藻密度高也会堵塞鱼鳃,同时藻类死亡后需要微生物分解,消耗大量氧气导致海洋生物缺氧死亡。”贾睿解释,“目前通过实验,基本明确了亚历山大藻对贝类和经济型鱼类大黄鱼成鱼及子鱼的影响。” 9 O. V9 D" I- p% h# V$ g

" Y$ y* [% k# n* T

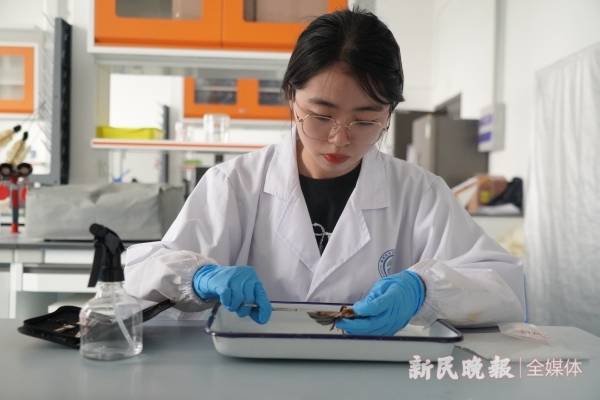

图说:硕士研究生张颖解剖滤食了有毒藻类的海虹

$ A" v5 f* t; N( ^ 硕士研究生张颖介绍,实验发现麻痹性贝类毒素主要富集于贝类的内脏团,因此烹饪时去除内脏团是种安全的方式。

: `) H9 I$ s6 g' @0 F, w. d 不过,亚历山大藻对近海整个海洋生态系统的影响,还需要进一步研究,“需要准确评估它对海洋生态系统以及经济带来的负面,或者可能带来的正面影响。”

. @* M. R3 j" |. h } 找寻新污染物的“来龙去脉”

2 d2 E1 Z2 Q+ J& o# x6 H% \6 j 谈及海洋污染,塑料、化肥、重金属……能罗列一大圈。可要加个“新”字,你知道是什么意思吗。

; h! ] o8 s2 Y$ h6 w 在上海海洋大学新污染物检测实验室,年轻的副教授谢婧倩正在气相质谱联用仪前进行样品测试。她解释,新污染物是指具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征的有毒有害化学物质,“这些物质包括持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素、微塑料等,它们对生态环境或人体健康存在潜在且长期的危害,但尚未纳入环境管理或现有管理措施不足。” % s, S; _& V) w& ]* I( j

3 I4 C. [ i/ Y Q8 C

图说:谢婧倩副教授使用气相质谱联用仪进行样品测试 . ]5 y' B4 ~9 b6 w: I5 S ^& n T

在谢婧倩看来,新污染物倒不是说物质是新合成的,而是人类对它们的认知还“很新”,尤其是它们出现在海洋中时。 # u K2 n, g/ l6 I0 {( `; i

“众所周知,近海接收了大量陆源污染物,是水污染严重的区域之一。”谢婧倩说,“当前,对近海环境不同类型的新污染物分布及迁移,在海洋生物营养级中的富集和放大等方面尽管已经有了不少研究,但离真正揭示其传输过程和机制还有一段距离。”加强研究新污染物在海洋环境的运输机制,以及人类活动产生的生态环境影响,能为新污染物治理和统筹陆海环境保护提供科学策略。 - o f: R7 r- K+ d9 S/ M

谢婧倩举例说,目前“双碳”政策关注二氧化碳减排,而事实上当化石燃料不完全燃烧时还会产生许多污染物,多环芳烃就是其中一类,也属于新污染物。研究团队建立了中国周边国家的多环芳烃排放清单,并建立迁移转化模型,模拟我国四大海域多环芳烃水平,并评估由此带来的生态风险和生物种群繁衍趋势;进一步调整模型可信度后,预测“碳达峰”“碳中和”时,该污染的风险变化。 # w$ e2 ~1 p- D

5 }2 F3 {% y- B7 I' { 图说:谢婧倩副教授在新污染物检测实验室分析数据 ( k5 s- U5 _! U4 y* ?$ E- F* q

“此外,我们还关心新污染物是否会随着远洋渔业贸易而增加或降低国际或省际间的风险转移。但总体而言,即使具有风险转移的事实,但人类摄入如鱿鱼、金枪鱼等海产品是安全的。”谢婧倩介绍。 % h; ^+ j: x4 W

令人吃惊的是,大家以为的地球净土——深渊,新污染物的浓度同样不低,这些污染来自于哪里,如何到达海沟,是一个有意思的话题。为此,课题组与多家单位合作展开了深入研究。正因为新污染物在海洋中无处不在,并且来源广泛、难以处理,科学家也在努力开发新技术、新物质,去避免新污染物的产生。

% E% q3 L7 ^' d0 m, R 谢婧倩说,人类对海洋的了解,还很少很少。我们需要怀揣着敬畏之心,去开发和探索这片深蓝。 + W+ V3 x4 n8 L) _) Z, o

新民晚报记者 郜阳返回搜狐,查看更多 6 q' a# h+ W( s L( g4 C

; W" l, m7 x7 v4 l 责任编辑: 8 Y0 I1 r. g l% D

9 ~5 L. F. X. B7 o; N4 K) ^$ [/ `

/ `0 Z' W; @% |

Q6 I- f& s b: [ X |