|

- q3 G: ]" k, K7 s# X7 y 一、海南岛的地理位置 : e. ^9 l! Q+ A0 r

海南岛位于中国南端,为热带区域。海南省行政区域包括海南岛、西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛的岛礁及其海域,是我国最大的海洋省。陆域总面积3.54万平方千米,海域总面积约200万平方千米(方发之等,2019)。

* B1 J3 f: Z$ t8 ~* `3 g

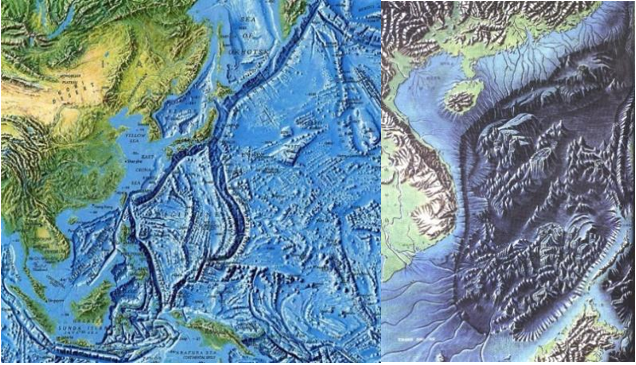

d+ G2 Q7 s7 j y9 @8 u 海南岛及南中国海周缘的海底地貌示意图

X6 D: w, b! ~ q- r (左图据互联网资料,右图据苏振礼绘图)

" Z( @/ ?3 y1 m0 D9 g# n 西太平洋地区地貌及板块构造图(据互联网资料)

3 ~ `6 S& }# O9 G3 i  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

' c* ]! X2 C3 ?! u% G

海南岛邻区的海底深度图及其邻区大陆的地貌高程图 G5 H0 h, E! j* w

(左图据Chen等,2015)

' _, e9 B0 I. [9 K' {2 ?- |  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

: O4 {; N# p' ~! q+ ^0 B8 P8 L

海南岛地形图(据互联网资料) 3 _( _; Z" @% [ d9 k6 x$ Z

海南岛地处亚热带,属热带海洋气候和热带季风气候,主要气候特征为高温多雨。全岛多年平均气温23.8℃,极端最低气温0.1℃,极端最高气温可达39℃。年平均降雨量为1639mm(变化于1000~2348mm)(朱耀河等,2018)。 # s# {* p* c8 h2 I0 ^

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

0 _0 J \9 N$ o) R/ M

海南岛热带风光素描(张德育,琼海,2017)(据互联网资料)

% h3 [' ^+ f* r- l( H4 g 二、海南岛的河流水系

! \, ?9 u1 T- B6 F$ r 岛内沟谷纵横,水系发育,海南岛河流众多,大小河流有154条,水系受穹窿构造并经袭夺作用后,自海岛中央向四周呈辐射状,由中南部山区向四周流入大海。其中,集水面积在10平方公里以上的独流入海河流38条、一级支流50条、二级支流10条,共98条;流域面积大于3000平方公里的,北有南渡江,西有昌化江,东有万泉河,素称海南三大河流(向旭,1981;朱耀河等,2018)。南渡江、昌化江和万泉河,是海南岛的三大河流,流域面积占全岛面积的47%(周祖光,2007)。 ; H9 Z, ~! G! H- ?

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

4 j @" o7 R$ ?) N2 b- q6 f2 m/ Z8 ] 海南岛水系分布图(左图据向旭,1981,右图据白子培等,1990) # O$ L, G2 o" N3 M* v; j

海南岛的径流来自降雨,两者在地区和时间上的分配都不均匀。如降雨量东部多西部少,蒸发量西部大东部小;洪水(模)西部大东部小,逞流(模)东部大西部小。岩石河床,上陡下缓,以短促著称;往往是一出狭谷即入台地、平原,没有显著的中游;洪水峰高历时短(一般是2-3天),中水期也不显著。常水期几乎没有含沙量,清澈见底;但洪水期含沙较多,故河流下游多有淤积(向旭,1981)。

. K$ P) H7 F) @3 {/ a 海南岛河流众多,但是由于山林茂密,水流含沙量不大,仅在河口附近形成堆积,因此,河流冲积平原主要分布在南渡江、万泉河、陵水河、昌化江、珠碧江等大河流下游接近河口处的两侧,主要为第四纪松散堆积(袁建平等,2006)。 7 Z% Y9 P4 q( R1 w

海南岛河流多年平均物理侵蚀率为,多年平均化学侵蚀率为,其物理侵蚀率和化学侵蚀率,均为东部高于西部(陈静生等,1991)。

; _2 c6 U E' |1 f. \# f  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

* P9 i4 t% o7 T0 q. C8 d% t

海南省水系图(http://www.ecosystem.csdb.cn)

4 q: M w( t; l/ ^' W  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

0 m3 s+ M7 m- y9 q/ }1 Y 海南岛水系及其流域分布图(李高聪等,2016) ' }7 V: C4 Q8 c, M# D& ]

海南岛发育数量众多的小河流域,均为入海河流,具有径流短、落差大特点。其中河流流域面积大于100km2的流域有40个,面积大于500km2的流域有13个,而面积大于1000km2的小流域有5个。南渡江、昌化江和万泉河流域是海南岛地区最大的3个流域,占全岛总面积的46.80%。南渡江、昌化江、万泉河、陵水河、宁远河、珠碧江、文澜江、望楼河、北门江、龙首-龙尾河、春江、太阳河和文教河流域均为大于500km2的河流流域,入海方向东、南、西、北向均有,且总面积占海南岛面积的69.61%(李高聪等,2016)。

& }' J2 l+ R; I1 L  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

- V7 g X4 R7 w7 c' H

海南岛降水量分布图(http://www.ecosystem.csdb.cn)

/ A: U6 H! m6 k# r$ c$ o  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

* [, ~& _0 J: e# [4 | 海南岛近海海域表层沉积物类型分布(高抒等,2016)

1 z" b+ ]& L8 X* A) r4 U2 Q 海南岛位于中国最南端,四面环海,地处热带,是我国最具热带海洋气候特色的热带岛屿,全年暖热,干湿季节明显,常风较大,台风频繁,气候资源多样,水汽充足,雨量丰沛。海南岛为独立热带海岛水系,面积为34124km2,水资源较为丰富,多年平均降水量为1780mm,多年平均水资源总量为320.0×108m3(基于1956—2015年资料)(李龙兵,2019)。

2 l: z7 [; Y/ ^! \" P2 F 三、海南岛的气候及气象灾害

6 b# D( Z) ?. M9 e4 g. |8 h) y 根据海南岛18个市县气象站1981~2010年共30年的气象资料,海南岛可以划分为2个温度带、3个干湿区、8个气候区。西部南部边缘地区属中热带,中部山区以北属边缘热带;中部山区以西以南属半湿润和半干旱地区,北部属湿润地区(车秀芬等,2014)。

9 Y' [# g8 f% z  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

% g" s5 h$ |, R. g( J# {

海南岛陆架和近海夏季和冬季环流格局(高抒等,2016)

( u i+ _9 ^) r7 D0 [  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

4 ?# e8 J! T4 H% ~: d- F3 `; D

海南岛气候区划图(车秀芬等,2014)

! j/ J# z. {. ~4 y5 r ⅠATa北部边缘热带湿润区;ⅠATb中部山地边缘热带湿润区;ⅡATa东南部沿海中热带湿润区;ⅡATb南部内陆中热带湿润区;ⅡBTa-a1西部内陆中热带半湿润区;ⅡBTb西南部中热带半湿润区;ⅡBTa-a2南部 沿海中热带半湿润区;ⅡCTa西部沿海中热带半干旱区 9 K4 U/ Z) ~: J3 B5 a% S% y

海南岛各地降雨相差悬殊且降雨季节分配不均。5月至10月为雨季,11月至翌年4、5月为旱季。据海南岛30a气象统计资料,多年平均暴雨中心位于中部山区及以东地区。海南岛是我国台风登陆最多的地区。登陆海南岛的台风一般都产生强暴雨。海南岛多年平均台风暴雨量分布图显示,全岛绝大多数地区在200mm以上,而台风暴雨中心在琼中超过250mm的暴雨,位于海岛的中部山区及其东、西两侧。强度大的连续暴雨,对海南岛中部山区造成一定的灾害(陈春福等,2003)。

[; G- K+ N7 r3 U: U4 i  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

* A- m1 z0 G, p6 V

海南岛降水量分布与主要河流流域HI值(李高聪等,2016)

7 d& n8 V: |; D0 P+ V5 t3 v 海南岛河流多年平均物理侵蚀率为13.99mg/cm2a,化学侵蚀率为15.97mg/cm2a,海南岛主要河流流域较低的HI值说明其流域产沙强度处于较低水平。沉积物入海通量主要受流域面积和高程因素的控制,但是在亚洲和大洋洲地区,气候、径流和人类活动对其也有较大影响。侵蚀模数对比表明,海南岛在东南亚河流入海通量环节中处于极低值区域,远小于东南亚其他岛屿(李高聪等,2016)。

u) ^2 k+ F+ z5 E- P. M  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

' J* x3 u, W' n4 s% f6 K

海南岛7月份平均气温分布图(据互联网资料)

' q' ?4 T5 X ^ 海南岛是我国台风登陆最多的地区,登陆海南岛台风一般都产生强暴雨。海南岛多年平均台风暴雨量分布图,显示全岛绝大多数地区在200mm以上,而台风暴雨中心在琼中。超过250mm的暴雨,位于岛的中部山区及其东、西两侧,强度大的连续暴雨对海南岛中部山区造成一定的灾害(陈春福等,2003)。 4 g" a* R; V4 p* ~, }, H |

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

3 h$ l9 {' p, F; a4 } 海南岛登陆台风基本路径图(张春花等,2020)

9 q% G! g9 Y& j" ^# n8 Q, e* s2 h 登陆海南岛的热带气旋路径多为由东向西。中部五指山脉的阻挡,使台风移动路径可分为两类,一类从五指山以北穿过,另一类则相反,从五指山以南穿过。山地地形对登陆热带气旋的阻挡削弱明显,尤其是东西向和南北向穿越五指山的台风强度衰减最明显,在24h内强度可减弱1/3。 / g- k# a& g: N8 _8 h1 x

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

! B: T; K8 P/ }6 u, N6 ~ 海南岛热带风暴和台风路径图(据互联网资料)

' M8 ~, n7 s" @ 每次台风、暴雨过后,中部山区均发生不同程度的地质灾害

, N) Q: W0 e" E+ {" d 根据调查的历史山洪灾害(洪痕点)时间及空间分布情况,将其与1980—2015年多年降雨均值进行叠加(下图),可以看出山洪灾害在空间上集中分布在东部沿海地区,这些地区也是海南年降雨量最大的区域,主要是万宁、琼海、文昌、海口,此外,西部临高、儋州、昌江局部地区,也是山洪灾害频发区。这与夏季和秋季登陆海南岛的热带气旋多从琼海、文昌一带东部沿海登陆,沿西北方向移动,进入北部湾,以及受五指山阻挡和抬升,在万宁至琼中一带的五指山东侧形成强降雨中心有密切关系,造成海南岛东边多雨,西边少雨。近年来,海南全省性的暴雨和大范围暴雨基本上为热带气旋暴雨,秋季弱冷空气和热带辐合带共同影响也可造成大范围暴雨(罗日洪等,2019)。 : y% s& ^8 m3 m/ U0 D/ d8 o

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

2 Q" t6 s+ ~' M

海南岛历史山洪灾害分布示意(罗日洪等,2019)

, |7 Z! J" ?2 P( p 海南岛地处于热带季风气候区,干湿季节明显,岩石易于解体,基岩风化作用强烈。海南岛风化速度,比国内其他气候带快得多。风化层巨厚。中部山区基底岩性主要为侵入岩、沉积岩和变质岩,母岩表层风化较为强烈,风化层厚度较大,一般达5~10m,岩性主要为含砾亚黏土、黏土、亚黏土-土质,结构较为均一、土体松散、颗粒间黏滞力较小。风化作用强烈,利于地质灾害的发生。另外,人类活动也有重要影响。海南岛中部山区主要的人类活动有,山区修建沿山公路、农田基本建设、农田水利建设、河岸修建房屋、采矿、垦荒、乱砍滥伐、爆破等。近年来,人类活动诱发的地质灾害日益突出(陈春福等,2003)

: @( v0 Q0 t8 \5 C; C. @. o 四、海南岛的地形和地貌

/ f. G' p& f, q/ u 海南岛南、北与东、西的长度比为1.67,平面呈椭圆形。海南岛地形呈中间高、四周低的环形层状分布,海南岛地貌呈穹窿状,以五指山、鹦哥岭(主峰海拔1867m)为隆起核心,向外围逐级下降,由山地、丘陵、台地、平原、海涂逐级递降,构成层状垂直分布和环状水平分布。 ) H& W; ?3 R/ _

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

q1 B7 h# h- z* u 海南岛地貌垂直与水平分布特征示意图(姚清尹,1983)

5 o4 ~, B- E4 g. a5 D R" r" B8 X 垂直分带特征:层状地貌由中山、低山、高丘、低丘、台地、阶地、平原等类型组成 8 ` [* L! u, m% C* J

水平分带特征:A.中部山地丘陵带;B.山体外围丘陵台地带。C.边缘台地阶地平原带 / A0 V, L f* B# {, p

岛内由山地(高度大于800米,占全岛面积18%)、台地(高度15-80米,占32.6%)、平原和阶地(高度小于100米,占28.7%)、它们顺次组成环绕中央山地的弯窿状层圈地貌。山地中部最高,即鹦哥岭到五指山区,海拔在1800米以上,亦为万泉河、昌化江的分水岭地带,为海南岛弯窿山地的中心部份,地势从这里向四周下降,河流也向四面分流形成放射状水系(白子培等,1990)。 $ c) h' |# \) {7 C1 e

海南岛内可以划分出不同的陆地地貌形态成因类型,如海相堆积台地、红树林、珊瑚礁、海积平原、河积平原、河积阶地、熔岩台地、剥蚀—侵蚀高丘和剥蚀侵蚀台地、侵蚀剥蚀中山、丘陵、山地等(袁建平等,2006)。深受地质构造和热带气候影响,其地貌的发育具有如下特征:多级层状地貌显著,火山地貌和沿海堆积平原广布,具有我国最典型的珊瑚礁和红树林海岸。 0 h; l# a5 H3 o U% [

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

5 s/ ~8 C+ N0 ?, I. x+ _) `

海南岛地貌形态略图(袁建平等,2006) 2 O7 M3 b/ @+ R! G

海南岛沿岸海岛在海南岛周边呈环带状分布,文昌至万宁的海南岛东部海域海岛分布较密集,其次为北部和南部,其中,儋州、文昌、三亚、琼海、万宁五县市的海岛面积、数量、岸线长度占优(仝长亮,2020)。 $ c; ^' `+ M" @/ E8 B

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

4 C* `+ ^. b5 [2 I

海南岛东西向地形剖面图(孙晓峰2012) fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 9 I" X) p7 F: J

海南岛地貌数值高程图(江威等,2019)

! M2 q% F! Z6 ^3 _: o4 w) n1 J* {  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

' K9 R( j- V9 I% q( J" f$ j$ t) G5 q2 S 海南岛地貌图(据互联网资料)

1 n# \" |! C& X! a2 X' r* m 海南岛四周环海,岸线漫长,长期的海水冲蚀海岸作用,形成许多沙滩、港湾、泻湖、孤峰、海成阶地、海蚀崖、洞穴、河流入海口、奇石、海岛等地貌遗迹(陈颖民,2009)。

3 w+ a& h& L; F! Q' m 主要有海岸景观、山岳和热带原始丛林、瀑布、火山、溶洞、温泉等。中部为山地丘陵区;北部为山前剥蚀平原、火山岩台地区。 : U4 o1 f! ^# Q. N2 K1 p

海南岛中部主要为海西期至燕山期花岗岩隆起区,四周为第四纪冲积(海积)平原,宽度可达数十公里。海南岛四周海洋为广阔的南海陆架,一般水深小于100m,地势总体平缓,只有琼州海峡和万宁、陵水一带的岬角海域,水深变化较大(仝长亮,2020)。 ; `% d% l- ?& y- X

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

3 @5 c; t+ G4 |6 N. r% d 海南岛海岸地貌类型与分布现状(高抒等,2016)

- ?3 H4 I; ~4 a  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

4 c7 e0 ~/ u w/ z$ i: }8 R

海南岛珊瑚礁海岸分布略图(罗章仁等,1986) 4 D) v% C5 _: z R5 r- L

海南岛海岸线长约1500公里,其中约四分之三为沙质海岸,其余主要为基岩海岸,泥质海岸甚少(罗章仁等,1986)。 . h# @7 L6 o( m0 _. Z

46年来,海南岛海岸线发生剧烈变迁,由自然因素引起的岸线后退变化逐渐减小,而人工开发引起的岸线向海推进速度明显加剧,强烈岸进区岸线长度达到330.37km,占海南岛岸线总长度的21.57%(孙士超等,2021)。 " l! z; O% x; d+ d' ?

海南岛海岸带的地质灾害(因素)主要有:地震、活动断裂、海岸侵蚀、土地盐渍化、土地荒漠化、水土流失、河口港湾淤积、崩塌、滑坡等(杨克红等2010)。

! \, d. Y s! q4 h: r" F2 X  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

& {/ w2 d2 j" k 海南岛海岸带主要地质灾害分布示意图(杨克红等2010) * k: p* k3 ^, D' G( F

五、海南岛的地质特征及其资源分布 # }. L9 F8 U0 {, A2 q" l

海南岛地处欧亚板块、印度—澳大利亚板块和太平洋板块的交接部位,地处特提斯—喜马拉雅构造域和太平洋构造域的交汇地带附近,大地构造位置特殊(雷裕红等,2005)。

' g3 W5 H* J. e) v) ^ 海南岛航磁异常特征主要呈现近东西向与北东向,近东西向磁异常带主要反映古生代末期印支板块与华南板块碰撞、拼合的构造特征;而北东向磁异常带则反映中生代太平洋俯冲的构造特征;近东西向磁异常带被北东向异常错断和干扰,揭示近东西向构造带要明显早于北东向构造带(高维等,2020)。

4 _: j. z8 c- S# g: @2 @' @& `3 I  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

$ [8 m" t3 B& H2 _) t 海南岛区域地质简图(夏蒙蒙等,2019) 3 N" ]. g9 R2 c7 b, B. p

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

8 P( {! R! Q5 X. S 海南岛地质简图(高维等,2020)

8 H, ~% ^$ o1 t. l" k8 ? 1.新生界;2.白垩系;3.晚三叠系;4.石炭系-二叠系;5.志留系;6.寒武系-奥陶系;7.元古宙抱板群和石碌群;8.侏罗纪-白垩纪花岗岩;9.三叠纪花岗岩;10.二叠纪花岗质片麻岩;11.蛇绿岩;12.韧性剪切带;13.推测断裂带。 " I: U5 e% U% _' X( l; P

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

8 \/ k7 b; b2 x# j1 v; N( P* B 海南岛近南北向地质剖面简图(高维等,2020)

, l) [$ `7 Y) c% P) w! D1 i) L  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

$ d' I( Q G' H$ I* ?

海南岛花岗岩地质分布略图(许德如等,2003)

, m P# X9 e0 } 1.第四系覆盖层;2.新生代玄武岩;3.白垩系红层;4.中三叠系—侏罗系陆相砂砾岩-砂页岩;5.上古生界地层;6.下古生界地层;7.前寒武纪地层和中元古代花岗岩分布区;8.燕山期花岗岩;9.海西—印支期花岗岩;10.断裂带;11.推测断裂。 4 o4 {5 O$ H! V% m1 p

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

& A9 w+ N" }8 g4 S6 q

海南岛地质简图(据互联网资料) 7 ^7 k2 l9 T- |

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

1 e3 q1 A7 e r$ Z% I# B

海南岛地质简图(据互联网资料) 8 L- P2 U$ r+ D" R

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

/ e* p' E# ^1 Y* i0 M 海南岛地质简图(张晶晶,2017)

6 K6 p# A8 ]( w6 y) F& i- B. ]5 F 顺作花岗岩,位于海南岛五指山地区白垩纪火山岩的东西两侧,LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果为254.4±2.4Ma,形成于晚二叠世,为S型花岗岩,属于壳源重熔型花岗岩,形成于同碰撞环境。它再同碰撞构造环境下强力侵位,可能热气球膨胀式底侵。地壳增厚而发生深熔作用,及NW—SE向挤压应力共同作用,形成顺作花岗岩(王超等,2019)。

7 E: [. O5 m( @* \3 l/ a 五指山区地质矿产、地热资源相对丰富,现已发现有铁矿、锰矿、铬矿等黑色金属矿,铜、铅、锌、金等有色金属)矿,锆、铌、钽等稀有、稀土金属矿,褐煤、油页岩等能源矿产;石灰岩、白云岩、硅藻土等非金属矿产及地下热矿水、天然矿泉水等。地下热矿水主要为基岩构造裂隙热矿泉以及隐伏的地热增温型热矿水。天然矿泉水则分布在第三系上新统孔隙承压含水层、花岗岩裂隙含水层、变质岩裂隙含水层中(李鹏伟,2020)。

$ |+ Q: }+ e, L( K( [ 六、海南岛的地质-地貌的演化历史

$ J! ^! \& t" Z/ m$ E+ X6 X 东南亚区域是地球上构造最复杂的区域之一,是外来陆块/地体的拼贴物,基底为太古宙至元古代可变结晶。其中,包括华南、印支、西缅、羌塘、拉萨等地块。它们早古生代大多是冈瓦纳大陆组成部分,晚古生代至中生代期间,它们分开并向北漂移,拼合与亚洲大陆南缘(Metcalfe,1996,2013)。

2 M% r! |" f a9 ^ 有学者将海南岛划分为北部琼中地体和南部崖县地体,两者属冈瓦纳大陆,但直到奥陶纪(Xu et al.2014),或中白垩世(Yang et al.1989;于等,1990),才沿东西向的九锁—陵水构造带拼合。也有观点认为,这些冈瓦纳地体,沿东北-西南走向的白沙缝合带晚古生代拼合。

- G, I* p) R" |( m5 c" x. O  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

' c4 y/ d* y/ o X( [' D: T" ]$ I) V) o 已提出的海南岛四种区域构造演化模式图

" }# S5 y. h8 @, M) B! O1 c A.Yang et al.(1989);B.Metcalfe (1994); `1 U( X" j2 v* J

C.Li et al.(2002a);D.Li et al.(2002). * o6 S/ f9 @/ i1 ~( p0 h5 B8 `

有观点认为,海南岛中部五指山地区花岗质岩浆活动,发生在古太平洋板块俯冲引起的大陆弧背景下。海南岛印支期岩浆活动始于中二叠世,早于中生代与内陆中—晚三叠世S型花岗岩。有观点将二叠纪-三叠纪岩浆活动和变形作用,归因于古特提斯洋闭合以及随后与印支地块的碰撞(He et al. 2018)。 # x+ {+ g1 x* @8 \. r) R

海南岛地貌南北部分有明显差异,北部主要为台地平原,第四纪才进入地貌发育阶段。南部以山地丘陵为主,是该岛核心,经历漫长的地貌发育过程。海南岛地貌发育可追溯至早白垩世,可以划分八个地貌发育期:早白垩世山盆期、晚白垩世穹形山地期、早第三纪山地丘陵平原期、晚第三纪丘陵-台地平原期、早更新世阶地与第一熔岩台地期、中更新世洪积台地与阶地期、晚更新世平原阶地与第二熔岩台地期、全新世沙堤平原阶地与第三熔岩台地丘陵期等(姚清尹,1983)。

, ]! q6 ]0 K; X6 j( y S  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

: w6 K$ U4 J& a' i. u3 e2 j 海南岛全新世沉积层序特征示意图(高抒等,2016)

- Q7 F! o9 t0 A% |- w 海南岛海岸及邻近海域形成了独特的全新世沉积体系,包括砂质海滩、海湾、湖泥质沉积、珊瑚礁生物沉积、红树林湿地沉积、火山灰沉积、陆架与陆坡沉积等。由于陆源沉积物供给强度较低、潮流作用较弱,全新世高海面以来经历了较长时期的沉积物改造,只是到2000aB.P之后才形成在海洋作用主导及频繁台风事件共同影响下的典型海岸和陆架沉积。

- I7 T1 E. t2 R: d8 \9 `; a& y 本文据(李江海、吴桐雯、范庆凯等(《中国地质之旅》,地质出版社,2019)修改补充

3 [/ I7 J4 Q1 p p: G @2 O) K4 V1 J: R6 @& N- |0 ^

' |. A ~7 Q- S/ I7 p

' J3 r) t6 V7 T5 v( |

$ w! W$ D4 A) G- Z9 } |