|

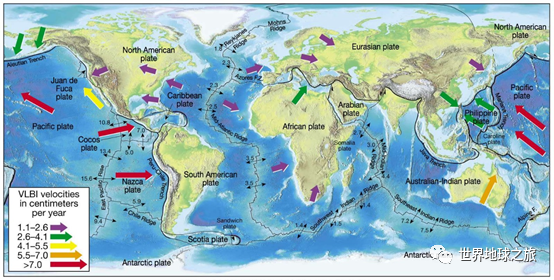

7 B6 `) g* l) j' @1 X! k 一、全球洋中脊系统的几何分布特征

$ ?! e. z5 V1 S7 y+ n$ c& U7 P7 N: X 洋中脊系统连绵延伸约65000km,大体可划分为太平洋-印度洋洋中脊和大西洋洋中脊,这两条巨型洋中脊在中印度洋的罗德里格斯三联点交汇,共同构成全球最重要的扩张板块边界,在球面上形成类似希腊语字符“ω”形几何分布特征。 & E7 w7 `2 e1 t2 o

洋中脊的起点和终点分别为东北太平洋的探索者洋中脊和北冰洋加科尔洋中脊,不同洋盆(太平洋、印度洋、大西洋、北冰洋)洋中脊之间存在强烈的构造转换特点。沿着洋中脊走向,全扩张速率变化规律明显,并具有构造分段和不同的运动学特征及地球动力学演化意义。 : Z7 f8 F; g1 ]5 l% [# e S

. ]2 l4 V. k6 X1 R8 \$ M7 K W/ o. u

全球洋中脊及板块构造划分图(表示不同板块运动速率相对大小及其运动方位) 7 S! W8 O1 R6 w) D

(据Pearson Prentice Hall,Inc) & b8 `' U2 N& h# X6 V- v9 {

根据洋中脊系统与周围大陆的地理分布之间的相互关系及其成因演化,全球大洋中脊系统可以分为外支和内支两大支: # u# {3 s O* R, q: i" j- {. h$ J

1)太平洋-印度洋洋中脊(外支洋中脊),主体分布于太平洋,并延伸进入印度洋及红海,包括探索者-东太平洋-东南印度洋-中印度洋-卡斯伯格洋中脊-亚丁湾-红海。 ! T8 K! f: z: P6 c

2)大西洋洋中脊(内支洋中脊),由西南印度洋-大西洋-北冰洋加科尔洋中脊组成,扩张速率上,以超慢速-慢速为特征。

; }5 E% X# ^4 x 内支和外支洋中脊之间,通过中印度洋罗德里格斯三联点进行构造衔接,同时,在西南印度洋中脊形成密集的转换断层系,进行构造转换和斜向扩张,使南大西洋与东南印度洋中脊实现构造上的衔接。

; v- \: B: M1 A% R6 y

! g1 O2 O0 ^2 w8 S

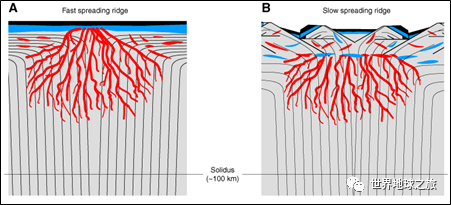

快速和慢速扩张洋中脊的地质模式图(横剖面)(据互联网资料) ' L5 X8 k9 ^, c7 h" E6 M- ?* Q* l

二、全球洋中脊的类型

# u/ d# ^+ j/ v$ M7 W 根据全扩张速率,全球洋中脊运动学上可以分为以下5类: ; G" N$ [+ {$ X, S' T# L) v

1)快速扩张洋中脊:全扩张速率80—150mm/yr,以东太平洋海隆为主要代表; % q) S) i- H0 @$ D$ S

2)中速扩张洋中脊:全扩张速率55—80mm/yr,以东南印度洋中脊为代表;

% b/ o) Z2 ] w4 l 3)慢速扩张洋中脊:全扩张速率20—55mm/yr,以中大西洋中脊、中印度洋中脊和卡斯伯格洋中脊为代表;

2 x: D5 s: T+ l; o* U 4)极慢速扩张洋中脊:全扩张速率12—20mm/yr,以西南印度洋中脊为代表;

! _ X. u7 I8 J* |4 f: |( N( y 5)超慢速扩张洋中脊:全扩张速率<12 mm/yr,全球仅有加科尔洋中脊。 2 ^' U. c, @2 H& k9 ]+ W! Q

& D/ U& q" S) T% w

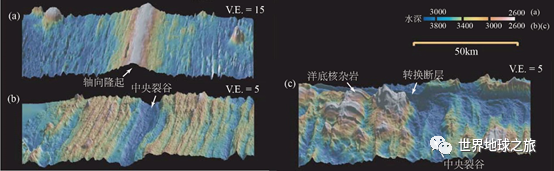

不同扩张速率洋中脊及两侧地形特征图(Buck etal., 2005)

' D6 k+ n' i W: t5 Z' I2 ^ a-东太平洋洋隆(快速扩张洋中脊);b-东南印度洋中脊(中速扩张洋中脊);c-大西洋洋中脊(慢速扩张洋中脊) ) ]/ y& m) u( h# C" e, x

- v7 {$ F" J4 p6 k

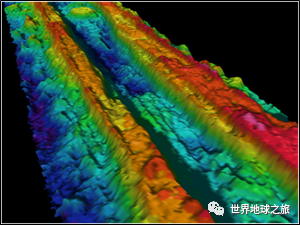

格拉帕格斯洋中脊海底深度图(多波束扫描图)(据互联网资料)

( S4 U( T! K! N" n' i) j

y7 M* z2 v! l8 D: R/ U# I

格拉帕戈斯洋中脊裂谷内的枕状熔岩(据互联网资料) 8 W3 D x* C$ g

三、 太平洋-印度洋洋中脊(外支洋中脊)

% H6 a0 t3 |6 T 外支洋中脊始于东太平洋洋隆,终于红海扩张中心。扩张速率整体表现为由快速扩张逐渐转换为超慢速扩的过程,在东太平洋洋隆南段全扩张速率高156mm/yr,为全球扩张速率最快的区域,代表着全球最活跃的扩张板块边界。在其南北两端,扩张速率逐渐减慢转变为中速扩张洋中脊。东太平洋洋隆北部加州湾为洋中脊俯冲消失的区域,在科迪勒拉造山带西部洋中脊(探索者洋中脊)再次连续发育,扩张速率逐渐降低为中速扩张洋中脊,然后,又再次俯冲在科迪勒拉造山带之下。

; Q* Y6 Z" X5 G0 z" R4 S+ `. ~ 东南印度洋中脊分隔了澳洲板块和南极洲板块,它在澳大利亚东南部的麦考瑞三连点与东太平洋洋隆、汤加-克马德克俯冲带交接,实际为东太平洋洋隆向西的延伸,至西终止于罗德里格斯三联点,全长8200km。东南印度洋中脊属中速扩张洋中脊,现今全扩张速率从靠近罗德里格斯三联点的57.5mm/yr增加到阿姆斯特丹和圣保罗岛处的68mm/yr,然后缓慢增加到最大的扩张速率76.5mm/yr。随后扩张速率缓慢下降,在乔治亚断裂带附近下降到72mm/yr。 ' k) l) y/ q3 j) r% ^3 Q1 H9 @, h

西北印度洋中脊北接亚丁湾-红海扩张中心,向南在罗德里格斯三联点与东南印度洋中脊相接。西北印度洋中脊是印度洋‘入’字型洋中脊系统的西北支,是非洲板块(索马里板块)和印-澳板块之间的离散型板块边界。西北印度洋洋中脊包括:中印度洋洋中脊和卡尔斯伯格洋中脊, 后者整体走向近南北向;前者整体走向为北北西。洋中脊的扩张速率从南向北依次减小,在罗德里格斯三联点附近的扩张速率为50mm/yr左右,在欧文-亚丁湾-卡尔斯伯格三联点附近的扩张速率为30mm/yr左右。 ! B/ D5 P* Z2 E3 O4 H

亚丁湾-红海扩张中心是卡尔斯伯格洋中脊向非洲和欧亚大陆内部的沿伸,亚丁湾东侧与欧文断裂和卡尔斯伯格脊相连,是索马里板块和阿拉伯板块之间的扩张边界。亚丁湾东部的希巴脊(Sheba Ridge)自30Ma开始扩张,并在晚中新世早期扩展到现今整个亚丁湾,全扩张速率约30mm/a。亚丁湾西侧以阿法尔三联点与红海裂谷相连,始新世(约38Ma)红海裂谷开始发育,并处于大陆裂谷向大洋中脊转变的过渡阶段,初始洋壳磁异常条带显示其全扩张速率约20mm/a,是分割非洲板块和阿拉伯板块的扩张型边界。

0 L/ f% f, K( U. s- A7 O0 ~) c& H  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

9 T2 n+ X5 Q _3 @" D% K 全球外支洋中脊及洋壳年龄分布图 - H. V; o+ b* t9 _+ u7 y0 D

(白色实线为外支洋中脊,灰线为内支洋中脊,黑色数字为洋中脊全扩张速率) - g/ ~3 z+ a$ C

四、大西洋洋中脊(内支洋中脊)

7 v, B; Z! A0 I' q5 I# q 内支洋中脊始于罗德里格斯三联点,经西南印度洋中脊,大西洋洋中脊,北冰洋加科尔洋中脊,最终终止于西伯利亚勒那裂谷系,扩张速率整体表现为极慢速-慢速-极慢速-超慢速的过程。

( j( u- S. [' W6 U B% v) I, n 西南印度洋中脊东部与外支洋中脊的东南印度洋中脊—中印度洋中脊在罗德里格斯三联点相连接,西到布维三联点,全长约7700km。全扩张速率约为12-18mm/yr,沿轴变化不大,平均扩张速率为14mm/yr,属超慢速扩张洋中脊,且多为斜向扩张。在全球板块构造上,西南印度洋中脊在布维三联点向西沿伸发育南美洲—南极洲洋中脊,是南极洲板块和非洲板块的边界。

3 r: A E# G% c5 y v6 E/ d 大西洋洋中脊是内支洋中脊的中段,也是内支洋中脊扩张速率最快的洋脊段,全扩张速率在20~30mm/yr,属于慢速扩张洋中脊。以近赤道的La Romanche转换断层为界将整个大西洋中脊划分为南大西洋洋中脊和北大西洋洋中脊。其中,南大西洋洋中脊作为非洲板块和南美洲板块的边界,南部与西南印度洋中脊—南美洲-南极洲洋中脊在布维三联点相交。南大西洋中脊全扩张速率最快达到30cm/yr,并逐渐向北降低。北大西洋洋中脊向北在雷克雅内斯洋中脊-冰岛、莫恩斯洋中脊转变为极慢速扩张洋中脊。 ; O7 J* a% W7 n) h: x& Z: a

内支洋中脊从莫恩斯洋中脊进入北冰洋后与加科尔洋中脊相连接,扩张速率急剧降低,由冰岛以北的17.7mm/yr,降为加科尔洋脊末端的7.3mm/yr,转变为超慢速扩张洋中脊,加科尔洋中脊发布范围从俄罗斯北部勒拿河口到格陵兰岛北侧,长约2000km,为全球扩张速率最慢的洋中脊 (全扩张速率为10.8 mm/yr-7.3mm/yr)。加科尔洋中脊从北冰洋盆地向南扩展传播进入大陆,转变为勒拿裂谷系,再向南转化为沿着鄂霍茨克海西部-库页岛的走滑断裂带,进入日本海,它们成为了内支洋中脊和外支洋中脊在大陆上衔接和运动转换的纽带。 " F+ a5 G6 ~$ O9 W) b: O8 v! y7 E

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

' T8 _+ j X h; G+ Q

全球内支洋中脊及洋壳年龄分布图 " J/ o' |+ l/ U" A6 B4 J% R, `

(白色实线为内支洋中脊,灰线为外支洋中脊,黑色数字为洋中脊全扩张速率 )

2 _ w0 [. d P8 V9 _% r8 V 从洋中脊的全球性可以看出,全球内、外支洋中脊为两条相对独立的洋脊系统。两条洋脊系统均表现为中部扩张速率快,两端扩张速率降低的趋势,可近似看作为统一的欧拉运动(角速度一致,两端线速度低,中间线速度高),两者在印度洋罗德里格斯三联点相连。

t/ \8 |) V5 Z: R" L h 本文据(李江海、张华添、陶春辉等,2017,《全球中、新生代大地构造图及说明书》,科学出版社)修改补充

' x5 ~# D: C/ }6 p$ {  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

$ @- C4 N; ?8 `8 d9 l

) c/ i( C9 W. y# s& z8 w8 ? Z6 M9 M. {4 k% m; p' s' c

/ ?1 {8 u* G4 B+ C& W; T- S8 D0 `$ N0 ~8 v5 s2 j9 f

|