|

【特辑】海洋微塑料

9 t# y2 r' u. C) Z: r 来源:北京大学海洋研究院 2018-05-07

@/ J6 S& m# G 海洋微塑料 ( a8 p! g4 {9 \2 u( c

简 介

3 N& X2 |+ d" W. o 是指粒径很小的塑料颗粒以及纺织纤维。目前学术界对微塑料的尺寸还没有共识,但通常认为粒径小于5毫米的塑料纤维、颗粒或者薄膜即为微塑料,实际上很多微塑料可达微米乃至纳米级,肉眼是不可见的,因此也被形象地比作海洋中的“PM2.5”。

- |+ f$ t! }9 n2 G 早在上世纪70年代,科学文献就首次提到海洋塑料垃圾问题,但并未引起足够重视。本世纪初,随着令人震惊的太平洋“塑料垃圾带”、无处不在的塑料及其对海洋生态系统潜在影响的报道,社会对海洋塑料垃圾的研究和关注复苏。2004年,英国科学家《SCIENCE》杂志上发表了关于海洋水体和沉积物中塑料碎片的论文,微塑料被首次提出。此后,许多科研人员都投入到微塑料的研究中,并发表了许多重要的成果,使得微塑料污染引起全球的重视。 ( ~3 z, j, l& ?+ Y& i6 b% l

2014年,首届联合国环境大会上,海洋塑料垃圾污染被列为全球亟待解决的十大环境问题之一,并对微塑料进行特别关注。 ' H& u1 o; _5 f

2015年,第二届联合国环境大会上,微塑料污染被列入环境与生态科学研究领域的第二大科学问题,成为与全球气候变化、臭氧耗竭和海洋酸化并列的重大全球环境问题。与此同时,科学家们也开始担心,除了破坏海洋环境,海洋微塑料一旦进入食物链,将会严重影响海洋生态系统的健康和持续发展,甚至威胁到人类的食品安全和公众健康。2015年,华东师范大学关于食盐样品含有微塑料的学术论文被国内外媒体广泛转载,引发公众对微塑料问题的关注。 . C5 D. a1 M2 i& r9 B9 P- M. M: C

2016年,日本九州大学与东京海洋大学公布的调查结果显示,南极海域漂浮着可能会对生态系统造成负面影响的微塑料。该调查于2016年1月~2月在澳大利亚与南极大陆间的5个地点实施,通过拉密孔网采集海面附近浮游生物的样本,在距离南极较近的2个地点发现大量塑料粒子,平均每吨海水中有0.05个~0.1个,经换算每平方公里约有14万~29万个,与北半球海洋平均数量不相上下。该结果发表在海洋污染问题专业杂志《海洋污染公告》上。

% t. X8 O( p+ a& T( L 为深度参与全球海洋垃圾和微塑料治理,自2007年起,国家海洋局在我国沿海近岸50多个代表性区域组织开展了海洋垃圾监测。2016年,国家海洋局启动了我国近海的微塑料监测工作。2017年,我国首次将海洋微塑料监测范围扩大至大洋和极地领域。 拓展:

! Z3 m/ I7 O" J! c- H c' |, Z9 Q. h9 s 中国大洋第45航次科考队搭乘“向阳红03”船在中东太平洋海域接连开展微塑料拖网采样作业,获得了海洋表层水样品。科考队利用微生物原位富集开展了深海近底微生物种群对常见海洋微塑料响应实验,为获取具备降解海洋微塑料功能的深海微生物菌株、系统开展海洋微塑料污染防治提供了重要基础。 8 L+ r$ ^6 B2 y. p# ^

在“雪龙”船,中国第8次北极考察队首次把我国的海洋塑料垃圾、微塑料监测拓展至亚北极和北极海域。在环北冰洋各海域共完成19个站位的海洋微塑料表层水体拖网作业,采集了32个站位的表层水体中的微塑料样品,并获得27组海漂垃圾监测数据。 9 L2 R; S! V) e

在“向阳红18”船,国家海洋局第一海洋研究所首次在西北太平洋执行微塑料专题调查航次,获得了该区域海洋环境中微塑料分布情况资料,进一步认识环流对海洋微塑料分布的影响。 9 m8 H1 L6 R# a1 v: I R5 ?* q/ e9 h

在“向阳红01”船,针对中国近海、印度洋、大西洋、太平洋及南极区域开展大尺度范围的微塑料调查。

9 N. ^& O% U4 L0 N; k 研究显示,受大尺度大气和大洋环流相互作用的影响,塑料垃圾进入海洋后会向大洋中央积聚,在亚热带环流区形成漂浮塑料垃圾聚集区。依据现有资料,全球海洋范围内存在5大漂浮塑料垃圾聚集区。其中,北太平洋是塑料垃圾和微塑料污染的“热点”区域。目前,国际上对太平洋海域的微塑料研究主要聚焦在东北太平洋,西北太平洋数据十分匮乏。中国大洋47航次覆盖了现有研究“空白区域”。

& e" Q, @( d0 h+ {, F- z 也是在2017年,国家海洋环境监测中心依托海洋化学室正式成立“海洋垃圾和微塑料研究中心”,开展与海洋垃圾和微塑料监管相关的技术、方法和管理对策研究,以及相关领域国际合作研究,为深度参与全球海洋垃圾和微塑料治理提供技术支撑和公益性服务。近年来,监测中心编制了《海洋垃圾监测技术指南》《海洋垃圾监测与评价技术规程》《海洋微塑料监测评价技术规程》等,为我国海洋垃圾和微塑料监测与评价提供了技术支撑。 3 L( K5 a9 k6 j2 |. {6 d

2018年1月,我国第34次南极科考任务的科学家在南极海域发现微塑料的存在。

3 y( \* @% _( E* F, v# ? D 2018年3月,联合国环境规划署发布了2018年世界环境日主题——”塑战速决“,呼吁世界各国齐心协力对抗一次性塑料污染问题。这表明,一次性塑料污染问题已经成为危害巨大、值得全球共同关注的重要环境污染问题。全国两会期间,塑料污染尤其是微塑料污染也引发了代表委员的高度关注。民盟中央、民进中央纷纷提案建议,微塑料污染危害影响迫在眉睫,应高度重视并积极防范。 1 ~! i$ i# M' ~3 f6 ?# c

8 K3 [5 Q1 O% m$ _3 o) o/ x! b$ N 来 源

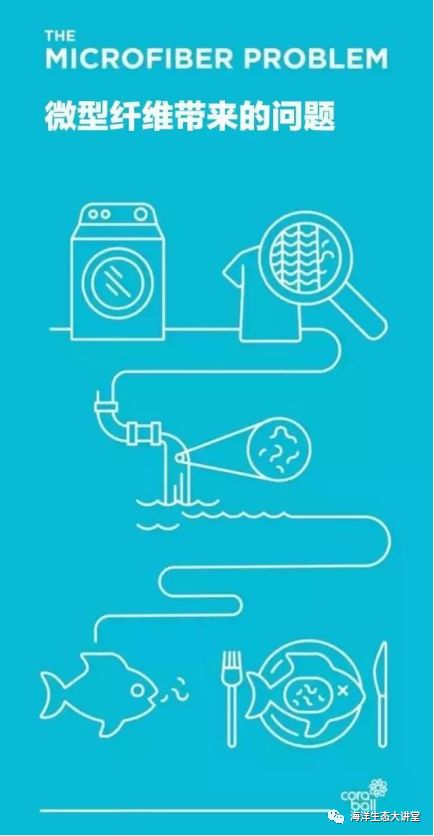

( u$ f, o2 @# z. T- W 微塑料根据来源可分为初生微塑料和次生微塑料两大类。初生微塑料是指经过河流、污水处理厂等而排入海洋环境中的塑料颗粒工业产品,一般来说,生活中已经广泛存在各式各样的塑料,如聚乙烯、聚苯乙烯等,这些化合物暴露在自然环境中被风吹日晒,虽不能被完全降解,但也是在逐渐变小,变成了比颗粒更小的微塑料。如化妆品、牙膏、洗面奶等含有的微塑料颗粒或作为工业原料的塑料颗粒和树脂颗粒。仅一支磨砂洗面奶中所含的微珠就达30万颗以上。另外,悉尼大学沿海城市生态影响研究中心发现人口稠密地区的海岸上发现了更多的微塑料,并且认定了一种重要源头———家用洗衣机排出的废水:洗衣机洗衣时也能产生大量的微塑料纤维,据估计每洗一件合成织物,可能产生1900个微塑料纤维,这些超细纤维难以过滤分离,其中一半以上会避开污水处理系统而进入河流、海洋。油漆喷涂、汽车轮胎磨损也会产生大量的微塑料颗粒。

; N- ^# @% U5 x1 r% G 次生微塑料是由大型塑料垃圾经过物理、化学和生物过程造成分裂和体积减小而成的塑料颗粒,这部分包括陆地塑料垃圾,海洋旅游、海洋渔业以及船舶运输、海上钻井平台等海上作业带入。

9 y" e" g/ }7 z) w 中国大洋第45航次首席科学家、国家海洋局第三海洋研究所海洋化学与环境监测技术实验室主任林辉对记者说:“环境中的微塑料往往肉眼难以看见。研究显示,有的是大型塑料垃圾经过物理、化学或者生物的层层分解,由大变小,由小变微,从而形成了环境中的微塑料;有的来源于洗涤剂、护肤品中的微塑料颗粒,以及工业原料中的微塑料颗粒和树脂颗粒。海洋中的微塑料主要有聚氨酯、聚苯乙烯、透明塑料、有色塑料、玻璃纤维等,数量和种类繁多。”

1 K, y! H9 I+ i) b- w9 Y 最终,不同来源的微塑料进入海洋,或悬浮在海水中,或沉积到海底融入沉积物中。 & s2 m n, U& Q& c

据新华社早前报道,全球每年生产的塑料超过3亿吨,其中约有10%的塑料会进入海洋。据估计,海洋垃圾80%以上来自陆地,其中塑料垃圾高达80%~95%,如果不加处理,将逐渐破碎变成微塑料。英国天空新闻台(Sky News)曾报道,2015年,一头鲸鱼被海水冲上英国斯凯特岛,搁浅而亡。研究人员解剖后发现它的胃里装满了重达4公斤的塑料垃圾。 * ^6 @" G1 s! Z' O1 r! Y& w

据联合国环境规划署2006年的一份报告估算,每平方公里的海洋表面漂浮的塑料垃圾平均为1.8万件。在污染集中的海区,该数字可达到38万件。另有数据显示,海洋中的塑料垃圾近40年增加了上百倍。可见数量巨大,且显现逐年增多的趋势。尤其是在太平洋、大西洋中,面积巨大的垃圾带让人们开始意识到,微塑料垃圾可能已在海洋中普遍存在。

2 J1 X" \( l+ ?( _. h9 s “目前,尽管全球海洋中的微塑料总量尚无准确的统计数据,但它广泛存在已是不争的事实。研究表明,微塑料在海水、沉积物、海滩、生物介质内均有存在,从近海到大洋、从表层到深海,甚至在南北极均有发现。”林辉说。 危 害

2 h# x l* h+ k- Z! q- m/ x

8 N/ h) ]+ P) r! c- N# j4 } 一方面微塑料体积小,这就意味着更高的比表面积(比表面积指多孔固体物质单位质量所具有的表面积 ),比表面积越大,吸附的污染物的能力越强。首先,环境中已经存在大量的多氯联苯、双酚A等持久性有机污染物(这些有机污染物往往是疏水的,就是说它们不太容易溶解在水中,所以它们往往不能随着水流随意流动),一旦微塑料和这些污染物相遇,正好聚集形成一个有机污染球体。微塑料相当于成为污染物的坐骑,二者可以在环境中到处游荡。

, J. {8 \- g1 l1 \1 d! R* [6 C+ f B) U 另一方面微塑料部分来源于塑料制品,本身可能会释放有毒有害物质,对海洋环境造成直接危害。一个塑料袋的平均使用时间或许只有25分钟,但是想要实现降解至少需要470年,同时微塑料容易被海洋生物吞噬,在海洋生物体内蓄积,危害海洋生物安全。科学研究已经证实,海洋中的微塑料污染对海洋生物的生长、发育、躲避天敌和繁殖的能力皆有不同程度的影响。此外,微塑料作为载体,可能携带外来物种及潜在病原菌危害海洋生态系统的稳定。

7 f- Z( S' \2 e* ?/ S

( B# J6 U& d/ a; h* f# I 更令人担忧的是,微塑料会通过海洋食物链传递,最终进入人类食物链对人体健康安全造成威胁。在加利福尼亚和印度尼西亚的鱼类市场中,1/4鱼类的小肠中含有塑料粒子。虽然目前尚未证实微塑料对人体健康存在哪些确切的危害,不过类比PM2.5,不排除微米、纳米级的微塑料颗粒进入人体循环系统的可能,如果长期摄入微塑料,也可能会导致一些化学物质在人体集聚,显然不利于人体健康。当然,这还只是一种推测,关于微塑料对生态和人类健康影响还有待进一步深入研究。

' X# x- p8 L- f* f

# X0 ]$ r1 F6 ?: e 海洋微塑料 现 状 8 s O9 Z: w; u5 I e3 F

自从1907年贝克兰发明酚醛树脂开启塑料时代以来,人类使用塑料已有百余年的历史,塑料给人们生活带来了极大便利,但由于其难以分解处理也产生了严重的环境问题。陆地上大量的废弃塑料污染山川河流,导致“白色污染”,海洋同样是塑料污染的重灾区。据统计,每年有超过800万吨塑料被遗弃在海洋,占海洋垃圾的80%,严重威胁海洋生态系统。这些塑料垃圾时间日久会形成无数的微塑料颗粒。2014年五环流研究所(Five Gyres Institute)的Marcus Eriksen等研究指出,全球海洋中至少有5.25万亿个塑料碎片,可能重达约26.9万吨。 ) O3 B1 y3 W2 v9 O" j5 R2 h

·美国附近的太平洋垃圾带,已有三个法国那么大。 5 t1 E3 `' Q% ^8 [ j

·2011年日本海啸后,450万吨废墟被直接卷入海中,其中140万吨有可能随海流远距离漂流。

7 w" v- J/ v& g9 V ·每年大约有40吨来自化妆品中的微塑料被排入波罗的海,对动物和人类造成重大影响。 ' Y& H7 k* D/ [" W3 r9 o

·每年约有800万吨的塑料倾倒入海洋,中国的塑料倾倒量大致占到1/3,位居全世界第一 。

! H1 ]$ o; b: a5 G! Y7 `) _+ ? ·按照这个发展速度,到2025年,海洋里每一条海鱼(按一条1千克来计算)就有330克塑料萦绕在它生活的海域;而到2050年,塑料的重量将会超过这些海鱼自身的重量。 8 v/ k0 N' A# ~+ B& H" u

" v* T9 d& j- K+ U! ?4 P+ {( H4 K* J, ^- j 微塑料通常存在于表层海水、海床、沉积物和海滩,甚至出现在最偏远的极地冰川和深海沉积物中。日本东京农工大学教授高田秀重等人研究发现,2000年以来世界各地海底淤泥等沉积物中会造成海洋污染的塑料微粒子“微塑料”(MP)积蓄量急速增加,东京湾沉积物中的微塑料浓度远高于海水,沉积物已成为微塑料的集聚地点之一。目前除南北太平洋、北大西洋、印度洋等大洋沿海大量分布外,南极和北极都发现微塑料的踪迹。科学杂志《地球的未来》上曾刊登文章,研究发现每立方米的北极海冰中含有多达240个微塑料颗粒。可以说,微塑料已经遍布了整个海洋系统。 Z& ]0 E0 K/ C. K3 z' y2 K0 [

非洲联合银行的数据显示,超过250种海洋生物消化系统中发现塑料制品的踪影。中科院烟台海岸带研究所的一项调查也显示,在20多种经济价值较高的常见鱼类采样中,90%的鱼类样本中都发现了微塑料。最新研究证实,即使深达1800米的海底深处都有海洋生物在吞噬微塑料,表明微塑料对地球环境的破坏性影响远超出想象。

V- A% U; {$ Y1 E' s# E5 W5 Y # T, h c1 V& o, u6 K0 c7 b$ G' Z

不仅仅是海洋,陆地上也发现微塑料已进入食物链。2017年4月墨西哥科学家埃斯佩兰萨·韦尔塔在土壤里、蚯蚓体内、母鸡粪便和胃里发现微塑料,可能源自焚烧废弃塑料掩埋后的分解,首次证实微塑料已进入陆地食物链。近日美国一家机构对全球多个城市进行了150多次自来水检测,结果显示83%的自来水含有微塑料成分,表明陆地水源中也受到了微塑料的侵袭。国内外也有报道在食盐、海盐、啤酒、蜂蜜等产品中检出了微塑料。

, I1 e# ^% ], T" s& C8 {7 g 联合国表示,如果放任海洋塑料污染的问题持续下去,预计到2050年,海洋中塑料的总重量将超过鱼类总和,全球99%的海鸟都会误食塑料制品,“最终损害的是人类和海洋”。

: s8 y0 |" W- T& H% O

应 对* T" ~! U' ^9 A2 ^8 N

面对微塑料在海洋中的泛滥,如何加强监测和防控,世界各国都在积极展开行动。

% x2 p/ q- f/ v4 j7 X3 a. S 如前文所述,联合国从2014年开始高度关注微塑料的污染。2016年5月联合国环境署发布了海洋微塑料污染的全球评估报告,并敦促各沿海国家尽快加强海洋微塑料的科学研究和相关法规的制定工作。2017年2月联合国环境署发起了全球运动,呼吁政府、行业和消费者减少塑料的生产和过度使用。该运动计划在2022年前消除海洋垃圾的主要来源:化妆品中的塑料微珠成分以及一次性塑料制品的过量使用。2017年6月首届联合国海洋大会,通过《我们的海洋、我们的未来:行动呼吁》文件,呼吁各国减少使用塑料、预防和显著减少塑料和微塑料等各种海洋污染。

1 D$ A. g5 F1 F4 r 鉴于塑料微珠在日化产品中大量应用,也是微塑料的重要来源之一。各国都纷纷对化妆品中微珠的使用实施了禁令。最早实施化妆品中微珠禁令的国家是美国,2015年12月,奥巴马签署了“无微珠水域法案”,规定从2017年7月1日起,所有制造商不得生产任何含有塑料微珠的化妆品。从2018年7月1日起禁止引进这类产品。加拿大、新西兰、韩国也出台了类似的禁令。 9 h! n% `6 ~, l6 X- g* m+ ?( T

在欧洲,2014年12月,奥地利、比利时、卢森堡、荷兰和瑞典发表联合声明,呼吁个人护理产品禁止使用塑料微珠。2015年10月21日,欧洲化妆品及个人护理用品协会(Cosmetics Europe)建议,在2020年前停止在磨砂及清洁用的冲洗式化妆品和个人护理用品添加塑料微粒。今年6月23日,欧盟委员会发布了关于欧盟生态标签中六种洗涤剂产品组的修订标准,所有被授予欧盟生态标签的洗涤剂将不含有塑料微珠。欧盟各国也有多项相关法案在推进中。今年9月英国发布关于化妆品等产品中禁用塑料微珠立法草案,2018年将全面禁止个护产品中使用塑料微珠。

0 d/ I L# D) K1 y 我国是世界上最大的塑料生产和消费国,国内相关的研究起步较晚,近年来,我国加快了相关研究步伐。国家重点研发计划项目“海洋微塑料监测和生态环境效应评估技术研究”也已启动相关研究,投入经费1600万元。

3 ]- v1 K/ M: _9 l* v) N) P* v 项目名

$ f9 d7 \$ J. [& `) A3 @ 负责人

# t( {8 ]& G) X4 k W5 U 依托单位 6 i. X4 p8 n* }" S$ \) q

经费(万元) ) [0 s; z( j% t3 A# c7 H

起始时间 % H4 d7 f* [+ I

基金 ; V& t2 U5 K. f. x

基于稳定同位素稀释法和固相微萃取研究水环境中微塑料结合态HOCs的生物有效性 6 f9 r/ c$ v" F |! \

胡霞林

; o1 m& q- l0 h5 j7 r% t) K 同济大学

5 z3 [( u5 u" r: g, w 65

( y- g: S& ?1 _( ^! o+ M0 B 201801 % ^2 g3 V8 X) t0 X$ c7 ~4 D$ `

面上项目

' W/ L9 s/ ]- u; g* `) _ 微塑料对典型淡水枝角类生态毒理效应及机制研究 2 W! O( O( N, u2 q$ X% l9 J5 |9 j* h

吕凯 ) q) o' A2 N& ^8 J' d

江苏科技大学 + I/ U E1 H) c. J2 z

25 $ i9 q- d1 E: D1 x) B

201801 ! h3 ^0 Z9 J% r S6 s x

青年科学基金项目

, H# l4 \& Z6 T' G1 P 环境特征的微塑料早期暴露对海水青后期生长、繁殖及子代发育的影响 $ `$ M3 f4 g+ }0 y8 Y: Y

穆景利

8 S- A1 }6 r, h6 B0 } 国家海洋环境监测中心

) m6 Z" O- Z" l9 f0 f 65 " I# O% O, L9 t# Y

201801

2 q: A" j/ \6 M: _$ y 面上项目 # l2 a: M3 d2 y4 _1 w j! z6 B

微塑料对多环芳烃的吸附解吸行为及其生物可给性影响 + p) U/ r1 {8 N, [4 M. m" W3 C

左林子 # Z7 l1 P) Y& M1 I2 z6 n

中国科学院南海海洋研究所

2 e* v% r0 G4 ^7 V, j3 u 25

, X, \6 R* W; h; B& q 201801

% a* v; P m' A. a 青年科学基金项目 ; s; J2 T3 Y- m2 a D

城市路面积尘微塑料污染累积及其径流迁移机制研究 6 \' |# ^' P% g% M

牛司平 - Y: M0 R# P. c& X7 \

安徽工业大学 9 \2 J& ^+ c7 C: m2 D- A& j a

24

6 i3 \* }) L8 Q2 t 201801 " t* i1 o! ~7 `" V! L

青年科学基金项目

+ C& X& j% r+ d( Y, S# g/ j 紫外高级氧化对微塑料-难降解有机物复合污染的控制机制与效能评估

% S4 z/ e4 E7 w& n 欧桦瑟 * G2 ], T+ |" q

暨南大学

8 e- \# x! Z1 p* o% ] Z 60 4 B' N" j' W8 Z9 [! K$ V" E2 s

201801

( g f. ~( D5 I5 J* j 面上项目

9 v1 W4 v" P& H% s: K 海口湾微塑料时空分布、微藻-微塑料团聚体形成机理及其环境效应研究 + V7 m/ K M8 r

彭丽成 7 W Z# \$ J8 {5 Q j

海南大学 # W; X5 I# a; M2 Z

35

2 U/ L% e( A6 c$ u 201801

. q+ m+ J _: Y5 D 地区科学基金项目 8 s+ x d9 f% G4 u3 C _3 Y9 z& F

环境微塑料暴露引起斑马鱼肠道菌群失调导致行为和代谢紊乱的机理研究

$ X8 j0 b. o. l 靳远祥

9 u% c9 x& ? e7 a! i2 s! |. X 浙江工业大学 - s6 i z+ s: H% {

65

2 y% z) n. {% v. r! n1 W5 y 201801 6 p/ P) G) T1 \( K

面上项目

8 K6 a; r7 K1 [$ C: x 微塑料与手性PPCPs的联合作用对水生食物链的潜在生态影响 2 r9 R R+ x* {, L4 G/ d. T

瞿涵

. b9 q# c8 F0 u3 }) z) D5 x 清华大学 " ~* K2 G1 a5 P( F1 B

12 + b0 D, E/ \/ [, E- Q% t* ~$ b2 x! H3 S

201801

* e3 q' E# G0 b9 e5 Q& T 青年科学基金项目

& \: ]* ]+ Z' |% m, F! N# j 环境和生物样品中小粒级微塑料的分离和鉴定方法

1 |+ _$ }% l: b, V/ I4 y 施华宏 + n# x8 Q! {) } g+ l5 I

华东师范大学 X5 W( M+ n& A+ C: j: y" L

72 2 u0 c2 I* N' Q7 Q& D5 Z- O

201801

( l+ v& H4 C. S# F 面上项目 6 P" \# |! S4 P) m- d" c. _1 w

厚壳贻贝在海水酸化和微塑料复合作用下的生理应答

! S& f: d" R* Z. G& s9 K9 Q 隋延鸣

# ]& @9 g, D: p& h" i) o 中国水产科学研究院东海水产研究所

) A) r, [ h9 M1 e6 m- a/ m 25

8 Z" Q, V) }( c6 x$ ^- Q/ G+ b 201801 ( i/ x8 A% b$ u+ ^* p' z+ x; z

青年科学基金项目

# O _: H% a+ W& r3 y& h: b0 t8 Y" J 微塑料影响下结合态雌激素在人工湿地中的环境行为及机理 " `8 g3 A4 P7 Y+ A& S* R4 u2 a

戴玉女 + l7 \; U: Z" e6 w/ K: u6 ?, V5 U

暨南大学 7 G: Y" k% c5 Y; _

24

) V9 A! r) F n8 g# p! r1 z 201801 ; M$ Y; b' k- a( F5 z( _8 I+ E

青年科学基金项目 5 O- l0 s- f& N1 X5 [

桂林漓江水环境微塑料分布特征及环境效应研究 - N' \, G/ n6 F! o% P

张漓杉 & Z% o. I3 v8 ]

广西师范大学

0 N# }: E' _6 ^+ G; I' A% G 44

4 L& y/ G" L( }; A 201801 4 e3 I$ c, W/ x( Q# i% c+ P" F

地区科学基金项目 ! v6 I y/ V# w# b4 \/ B4 v, y# T

微塑料颗粒在污水处理系统中的迁移转化规律及协同净化机制研究 & A3 w, ?# w7 ?( k' j3 \

王宪泽 , g* [7 I1 x+ l' L1 s* |- k

东北师范大学

) u S& ]% x) I 28 / `/ M7 ^' d* J

201801

m0 n* U, J6 W" O# L0 U4 j 青年科学基金项目

$ \2 I7 x" C' O+ u9 d9 z- D! l6 ^ 微塑料对重金属在斑马鱼体内富集分布的影响及毒性增敏效应机理 % o& f; S. ~, W; a

张宴 / u" K: R; d( {: R, I: _$ L

南京大学 ; e) ^- r' g! M* {2 x

64

" m1 l2 c, z G/ R. s% N; Z 201801 ; w0 y; N* G$ v, Y7 P$ g! Q

面上项目

! X9 c0 l; }. G* ^ 滨海潮滩土壤中微塑料污染下的抗生素多相分配与释放风险

' [( r+ k* Y- {+ k 章海波 # m2 Z" V4 i' i9 j

中国科学院烟台海岸带研究所

' h5 T4 o, ?3 i9 E 63

& g3 v; z' i: ^ 201801

1 b7 c, @, [: j8 t; W7 s6 N0 t 面上项目 7 f* q: U8 V) r' N: G

长江口和邻近东海微塑料的时空分布、附着生物群落结构及生态学效应 ) Q( ^6 u- L N- z' K+ u5 T

李道季

A! i0 z8 {1 k+ Q+ `$ ? 华东师范大学

, r8 K* [! l/ h6 b( `' v: q2 q4 N 65 5 S% U1 c+ r+ F' v7 ~

201701

8 M9 w2 ^; \9 M3 F& D 面上项目 ' C8 G% q* d( K: @) f

微塑料对近海有机污染物的携带机制研究

/ k; ?/ m! G1 J/ i" Q2 c7 t0 d 于旭彪

8 X1 z' l x+ V# B3 Z 宁波大学

4 z% I; R. k& b) K 72

! e: E) Y+ T4 E* Z5 ?- P1 d. o 201701

' g1 F R$ e$ u. p% j. |2 D 面上项目 尚难治理

1 m- G$ Z6 N( U% q8 O 塑料来自于石油,形式多变而耐用,19世纪50年代大规模生产至今,在制药、运输和建筑行业目前都处于难以替代的地位。 8 _6 ]8 H* }+ L9 B

如何治理海洋中塑料垃圾的存量,一直是个难题。2010年,荷兰鹿特丹WHIM公司建筑专家计划,利用大太平洋垃圾带中漂浮的4.4万吨垃圾,建造一个面积约为1万平方公里的漂浮岛。8年过去,尚未见到实质性进展。

0 ~0 H k# W0 p8 @1 d3 r( s “利用塑料的方式必须有所转变,特别是一次性塑料制品。”研究报告撰写者洛朗·勒布雷顿说。 $ g% @, M3 S" p( _

尽可能提高塑料的回收率仍是控制增量的主要思路。目前仍在使用的塑料占总量不到三分之一。专家表示,提高塑料制品的回收设计、加强分类都是办法。 ]; C1 r0 K. N- d2 ], s8 x

2018年,微塑料污染引发委员的高度关注。民进中央呼吁,应提高对塑料微球危害的认识。制定国家和区域治理海洋塑料垃圾行动计划,推动相关立法和公共政策出台,促进减少海洋垃圾;建立国家塑料管理体系,完善塑料废弃物管理系统。

3 s! m9 u+ B# M, h- o+ x 民盟中央建议,对个人护理用品开展全面调查,列出使用塑料微球作为添加剂的产品清单并标明含量,鼓励和引导居民在日常生活和消费中自觉减少使用和抵制含塑料微球的产品,尽快形成绿色生活方式。 ' c4 F/ M2 z1 u# e

塑料垃圾已在海洋中形成了“第七大陆”。微塑料已成为海洋乃至全球环境的新兴污染源。减少塑料垃圾,遏制微塑料的扩散,是人类不可推卸的共同责任。 (信息来源:中国海洋网、中国海洋在线、知乎网、新华网、百度百科、澎湃新闻、科学网、MedSci网等)/ v, q. I6 Y8 X/ M- T- b3 Q

----------------------------------------------------------------------- 7 t3 s( {; u! p! n5 n- Q: K9 w: W& ]7 y

《海洋生态大讲堂》微信公众号

9 S; F1 {+ P5 Z! W4 l+ ?. c' p 浙江省重点智库宁波大学东海研究院

0 ~! S- B' G' \; U6 a7 C: y- _6 l* z 2019第八届世界海洋大会 7 i5 W/ R2 T5 _2 r+ _ U

合作微媒平台 ) e$ W5 X( W& R8 Q

海洋在说话,您我来代言!

/ k, U+ q: `3 K 《海洋生态大讲堂》欢迎您!

+ U$ p5 f8 p9 V. @( c" Y8 f 投稿邮箱:550931758@qq.com # B0 n7 O% w. U

请您在留言中标注为《海洋生态大讲堂》投稿,

0 ^6 M+ A5 ~* L! @; \; I- o+ P* W 并提供个人简历及联系方式。 $ j; G! n& h8 d9 c# P8 g3 e

6 s% s5 ~& [) w! [. s& {# K" @) V 我们筛选审核后,将以全文刊出! ) a" C! s# Q Z4 q

热烈欢迎广大自愿者合伙参与公众号运营! , h" v! {& u E9 K' U" X0 @

附:投稿类型与要求 4 D9 S0 R- h$ T P H7 h. S: T

(1)主题一定是有关海洋生态学内容的稿件; # l! \! u& a! \" ~5 G2 V( Y6 P

(2)原创文章,请配必要的图表;

. I6 N8 M* f1 ]' n- K (3)好文推荐,直接发来原文,或请注明出处;

/ }$ g0 S4 G& w9 k (4)重要会议报道或信息,请附必要图表及其标题说明;

' d/ A0 A% ~- L0 e' @3 j( V

" q$ p8 O5 `- `8 W V% d4 \% g (5)重大项目科研进展,或重大会议学术报告PPT; " a8 `/ n! }$ p. r2 k

(6)重点团队介绍,或重要人物专访。

# _, ~( o: [: s5 U! } X0 B: \

3 r- v$ r& t7 c* [9 ^2 k

您的赞赏是我们前行的最大动力

t1 b" w7 H J9 x6 f5 t

; h: B% j* J" M* Y; e1 g5 V4 x3 t( \( j9 w, K! c1 S# R4 i1 d8 l0 u

|