|

) p5 ^+ j. P6 r; | 近日,由自然资源部第一海洋研究所牵头编制的《大洋样品管理分类代码》(标准号GB/T 42330-2023)(以下简称《代码》)通过国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)审查,于2023年3月17日发布,将于2023年10月1日起实施。

- q( K3 C) y7 ~ Q 《代码》以大洋样品作为编码对象,能够记录样品馆藏信息、状态信息、原始采样信息、分割切割信息。在国家标准审查会议中,全国海洋标准化技术委员会海洋调查观测监测分技术委员会委员及专家对该标准给予了高度评价,认为该国家标准填补了我国大洋调查样品管理基础标准的空白,满足了我国大洋样品现代化管理的需要,该标准具有创新性,达到了国际领先水平。 t2 w1 v+ E4 A9 h

1 s+ \# _1 Y3 W ^ a 磨砺十余载 实践出真知

& C, c, z9 s3 P) E0 q, ` 国际海底区域蕴藏着丰富的矿产资源。自1992年中国大洋协会组织大洋1航次以来,至今已完成77个大洋航次海上调查作业,采集了大量多金属结核、富钴结壳、多金属硫化物、深海稀土等珍贵样品。2001年,中国大洋协会依托自然资源部第一海洋研究所建立了中国大洋样品馆,负责大洋样品的集中保存、统一管理、共享使用工作。

' X; D& z0 A8 }) r& j# w3 J 30多年来,我国大洋调查获取的样品遍及世界三大洋,样品类型复杂、形态多样,且普遍存在同一站位采集多类样品、同类样品不止一件等现象,也普遍存在同一站位,甚至同一件样品由多个学科、多个单位和多个研究团队共享使用的情形。在工作实践中极易出现原始样品“身份”界定不清、分割产生的衍生样品与原始样品之间的关系难以精准描述等问题。这就亟需一套能够精准厘定样品“身份”的方案,以保证各件样品“身份”的唯一性、并能准确描述不同样品之间的逻辑关系,以实现样品的精准检索、相关科学数据的自动回溯,满足样品及相关科学数据信息化管理、自动化整合、智能化应用的需求。

( n: S, V% S, o' L8 ~8 \

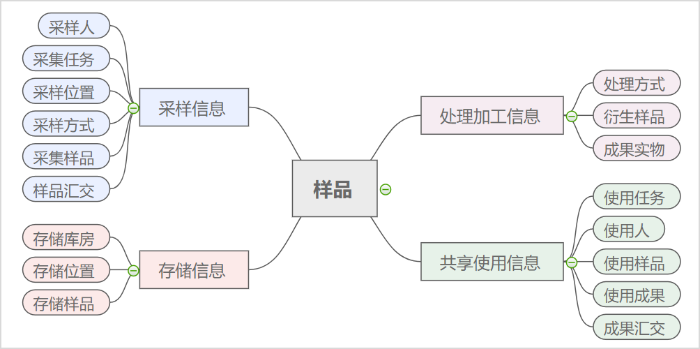

& z0 [4 k: f6 X) k 大洋样品“身份”相关信息

& E; ^$ a2 k4 J 针对上述需求,大洋样品馆工作团队早在2008年就创造性地编制了25位大洋样品管理代码,初步解决了样品管理、属性数据采集过程中遇到的记录不规范、信息对比难、统计口径不一致等问题,并在大洋样品管理专家委员会的指导下用于样品管理实践。但在样品管理实践中,25位编码导致的因同段位编码共用、导致的编码易错误解析等问题不断显现。2010年,样品馆在原有框架的基础上,将编码升级为30位,并对样品管理信息系统进行了相应升级。经过多年在样品管理实践中使用、优化修订,相关技术研究日趋成熟,并于2018年顺利获得国家标准制订项目立项。 $ I9 ]' v, U8 R2 K& N* ~* A% |) Q" q

, H- _; o/ e. H" P) H0 J

国家标准制订项目立项后,在国家海洋标准计量中心及全国海洋标准化技术委员会海洋调查观测监测分技术委员会的指导下,标准起草组再次优化了编码体系结构,调整增加了馆藏信息与状态类型等代码段,优化了代码格式及编码字符,并完成了一般性技术文件向标准文本的“标准化”转变。

) D* Y1 L6 ^! e9 ~3 t) E- Z3 R b& L

《代码》以大洋样品及样品使用成果实物为编码对象,由13个代码段组成、包含30个代码位的代码总体结构。截至目前,样品馆使用《代码》管理着来自60余个大洋航次采集的3万余件大洋样品、4万余件专项海洋地质样品以及2万余件分配使用样品,为我国大洋样品的信息化、规范化管理奠定了基础。 + F% z& D1 x& F5 ]2 a$ q

/ U$ F0 j n1 E0 ~" L

确保唯一性 成果可溯源 6 h4 ?/ H* U9 ?

《代码》作为我国大洋样品管理的基础,能够确保大洋样品“身份”唯一性、规范记录样品“身份”、准确表达不同样品之间逻辑关系、奠定了实现样品科学数据自动整合的底层逻辑基础。

; b9 b1 `3 ^4 J3 ]' L8 [8 D' P; H& [9 R! k8 W) j2 B5 r

代码都由馆藏码、状态码、原始码和衍生码等四个代码段组成,分别记录了样品的馆藏信息、状态信息、原始采样信息、分割切割信息。不仅能够保证不同调查平台、不同任务来源各站、各类样品代码的唯一性,还能保证原始样品分割、切割所产生的衍生样品代码的唯一性。

$ ?1 i' @5 |) p3 c

$ n& N$ k4 I' O1 b 编码还规范记录了样品来源、采样位置、采样方式、采样任务等信息,通过解析编码可以回溯样品的详细信息,这种溯源性特征建立起了易于被信息系统识别的原始样品及其衍生样品、成果实物之间的清晰的逻辑关系,使得同一原始样品的多个衍生样品产生的成果数据之间可以进行整合、比对、分析,这就为基于样品产出科学数据的长期有序积累及数据向样品、子样品向原始母样品的精准溯源提供了解决方案。

6 t) @" {+ m8 ^* x4 ~8 P" T

' R- _8 p, G; `+ F 此外,《代码》还遵循规范性、完整性、全面性、可扩展性、可操作性、分级性等原则,形成了技术成熟、内容系统全面、结构完整、格式符合规范、可操作性强的标准体系。

) T. y2 q% u( h3 Y5 R# h/ y( }$ H- ^6 t4 m

适用范围广 拓展助科研 % }; z7 N+ a1 U4 i" A

《代码》以大洋调查航次的馆藏样品管理为基础进行设计,具有如下若干鲜明的技术特点:

3 Y8 f' A7 d% O4 H1 W

% l2 l( Q9 x4 C: V! y8 k (1)该分类代码设计以解决大洋样品管理工作需要为目标,在长期工作实践不断验证,进行了多次优化调整,具有很强的针对性、适用性和可操作性。

) g0 h1 N- V3 E: l: r, @$ @$ l( g% m

(2)样品分类包含样品类别与样品类型两个类目,其中“样品类别”以满足样品馆藏管理、信息追踪,方便代码体系中样品衍生码设计等需求为目的,例如可用来区分“热液矿石”“富钴结壳”“岩石”等;“样品类型”以肉眼观察或借助放大镜鉴定为基础,不涉及经复杂的处理加工,或借助显微镜等大型设备鉴定获得的样品分类命名,例如可用来区别同属于“富钴结壳”的“板状结壳”“砾状结壳”“钴结核”等。这样划分既能满足样品“身份”前置的工作流程需要,又能适应海上调查现场及样品管理工作环境条件。

# Y9 H( C# V6 A7 l$ C; s7 w7 d6 b8 u7 }

(3)该分类代码体系编码对象除馆藏样品外,可扩展至样品处理加工形成的成果实物,以及不在馆样品(现场丢弃样品、馆内缩减样品、分配使用样品、加工耗尽样品等),奠定了样品全生命周期管理的技术基础。

- |" s6 ^% T9 S( C; E

4 I* ]2 |* t: x! A (4)该分类代码体系以大洋样品管理为基础设计,可扩展至其他来源样品,能够满足不同采样任务获取、来自世界大洋不同海域、各种类型样品的管理需要。目前已扩展至国家专项海洋地质样品管理,使其样品在高效管理、共享使用和成果汇集等方面取得显著提升。

# J _! p6 L' } T

& Q7 R1 W M+ Z% S7 g9 k9 | 多年来,大洋样品馆形成了“以样品代码为核心、信息化管理为基础、安全管理为保障”的样品管理技术体系,开发了样品管理信息系统,实现了样品接收、样品管理、分析测试、共享使用、成果跟踪的全流程信息化。《代码》的发布实施,解决了长期困扰海洋科技界的样品信息回溯难的“卡脖子”问题,面向全国海洋科学界提供了一套可供建设珍贵海洋样品精准管理、信息自动回溯、数据智能整合系统平台参考的底层技术方案,为推进中国式现代化贡献智慧和力量。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) ) S G1 {* k5 B: S+ k0 { p% \, f ) S G1 {* k5 B: S+ k0 { p% \, f

信息来源:自然资源部第一海洋研究所。 转载请注明信息来源及海洋知圈编排: d( R% {1 S' ?# k9 a: {

6 d) I L5 x% g5 r, m; u1 F

►戴民汉、周忠和院士重磅推荐!国内首套极地海洋科考绘本出版!四位一线科考队员倾力创作…… , o% u; J- o1 u

►杨红生等著《现代渔业科技创新发展现状与展望》正式出版!►董昌明教授主编的《海洋数值模拟》已正式出版! 7 a3 l$ D) ?/ M! y

►《国土空间规划陆海统筹理论与实践》正式出版!

! [' p/ Z, N" M ►中科院海洋所李新正课题组组织编撰的《中国近海底栖动物分类体系》和《中国近海底栖动物常见种名录》出版发行! * w& X. n! O( V2 D9 c

►经国务院批准成立!自然资源部部长王广华担任“联合国海洋科学促进可持续发展十年”中国委员会主任,主持召开委员会成立会议并讲话 9 \( j) _- I8 F/ Z. ^! V

►自然资源部副部长,国家海洋局局长王宏:努力推动海洋强国建设取得新进展

# B) q; Q2 [9 Q6 _& E ►王颖院士主编《数字南海》正式出版!

( c+ b8 y$ C( E( c) K8 K$ v# r ►丁德文院士等编著!《中国近岸海洋生态学研究与管理》出版!

: K, {2 a) h- z, r2 f! E ►《海洋环境分析监测技术》中科院烟台海岸带所陈令新研究员等编著 海0 Z; _& @; a l5 g

►《海洋空间规划与海岸带管理》入选“2022年度海洋优秀科技图书” 洋

& z( k2 d; ^- s7 I$ o3 A) P ►《珊瑚礁科学概论》:珊瑚礁究竟有多重要? 书, g* N- e0 q, } I8 U0 [; S

►《现代海底热液活动》栾锡武研究员 著 屋

( o6 u' r. u: a2 o 海洋知圈

* [% s* `+ p2 C# y0 J7 W4 C3 T; f! o 知晓海洋 | 探知海洋

" q! G% [2 l; ?+ X3 X 宣传海洋 | 服务海洋

- K9 f7 C, y/ M% v* Z# M" l

; O: [, c+ `$ b" j' O' p

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

& `. G Y+ s8 m0 S6 e" }+ H: Z 如您喜欢,请“点赞”并点亮“ fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 在看” 在看” |