|

1 h0 d) y" m) s' Y

↑ 点击上方「中国测绘学会」 : \! P. {) F& k. [" d0 p" ~2 [- A

可快速关注我们 本文内容摘自《中国测绘》2019年第3期

) O7 X$ S. l; v! ? 由武汉大学姜卫平教授主持完成的“海洋测绘和内陆水域监测的卫星大地测量关键技术及应用”获得了2018年国家科学技术进步奖二等奖。

( O8 R o) E* K6 x6 b 该项目突破了多源卫星数据融合处理、海洋地理信息精细反演、陆海垂直基准无缝转换等关键技术,形成了自主创新的海洋测绘卫星大地测量技术方法体系。

& S3 C& }' ~5 g+ J* E: p/ a 研制了我国首个国际同期分辨率最高、精度优于5cm的全球平均海面高模型WHU2000;反演了全球1′×1′分辨率的海洋重力异常和海底地形模型;率先构建了中国近海大范围无缝深度基准模型,实现了与国家陆地高程基准的无缝转换。 % Y2 r: k6 w9 {' Q2 \

项目拓展用于内陆水域,实现了对我国主要湖泊水位和长江流域水储量等的变化监测。成果广泛用于我国沿海区域数字高程基准构建等工程,也被德国、韩国等科研机构用于深度基准转换等工作,并为海洋二号卫星系统、港珠澳大桥等国家重大工程提供了基础数据。 P! ~: v* k- x1 Z

" ]/ U% y6 k8 W3 A7 C$ d 姜卫平教授(中)与团队成员 / V$ U; B6 H) c- m+ w. W2 f

海洋测绘是维护海洋权益和发展海洋经济的重要保障,能为我国建设海洋强国和实施“一带一路”战略提供基础支撑信息。我国是海洋大国,但全球海洋测绘信息相对缺乏且建设能力不足,特别是全球平均海面高、海底地形等数值模型精度和分辨率低,全球海洋重力观测数据稀疏,陆海垂直基准难以无缝转换。 获取精细的海洋地理信息是基于卫星大地测量的海洋测绘的根本任务/ s1 y# Z8 A$ \2 h4 i$ a' Y

我国是海洋大国,大陆海岸线长达1.8万多千米,拥有约300万平方千米的管辖海域。海洋孕育着地球生命和人类文明,蕴藏着极其丰富的自然资源。当前,我国正在实施海洋强国建设战略,海洋在我国社会发展和经济建设中的战略地位日益突出。海洋测绘是发展海洋经济和维护海洋权益的重要保障,以海洋和内陆水域为对象,提供水体、水底和沿岸等的地理信息,能为建设海洋强国提供基础支撑信息。但传统海洋测绘手段获取的信息难以覆盖全球,时效性差。卫星测高、卫星重力、卫星导航定位等卫星大地测量技术开启了观测和认识海洋的新纪元,能提供大范围、全天候的观测数据。高效处理与分析这些海量数据,获取精细的海洋地理信息,是基于卫星大地测量的海洋测绘的根本任务。 7 x( R& t/ {: g! t/ Z3 O

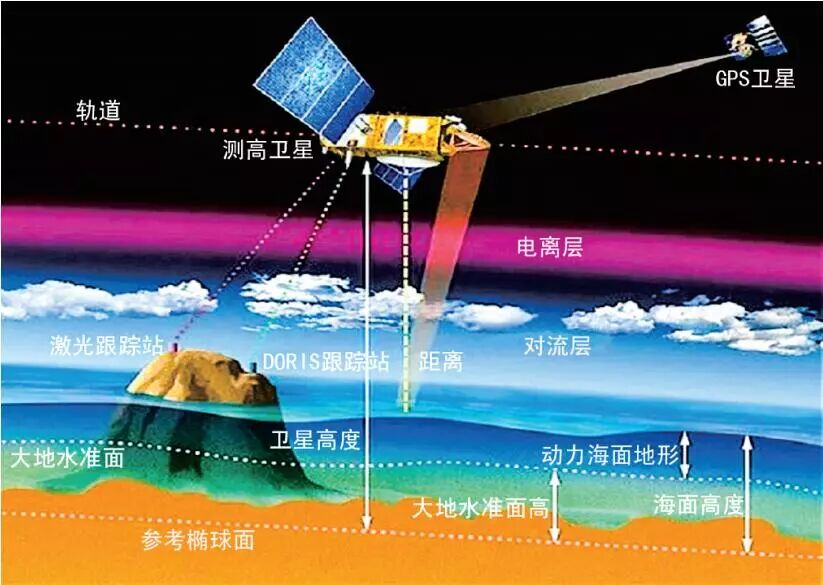

卫星测高技术利用所搭载的测高仪通过测定雷达脉冲信号往返于卫星和地球表面所经过的时间来确定卫星到星下点海面的距离,根据已知的卫星轨道高度,并顾及各种误差改正项来获取某种平均意义上的海平面相对于参考椭球的大地高,即海平面高度。其原理如图1所示。卫星雷达脉冲信号在从卫星到地球表面的传播过程中,由于大气层中的水分子、悬浮物和电子密度的影响而发生折射或散射,使得观测的信号往返时间有延迟。雷达脉冲信号在接触海面的过程中,还会受到海洋潮汐和海况的影响,直接由观测时间计算的距离将会产生偏差。此外大气压力的变化也将引起海平面的微小涨落,为得到真实海面高,也应进行改正。

, L$ j6 Y, [6 ^; }7 {# }# X

1 |/ j5 {2 A7 g! j2 a/ F

图1 卫星测高原理图 , Q6 E8 y* q( ?0 Z

联合多源卫星测高数据可以得到全球分布的多种海洋地理信息,经过上述各项改正后可以精确刻画平均海平面高并分析其趋势性变化、反演海洋重力异常与海底地形、确定潮汐模型及建立海洋深度基准等。作为国家高程起算面,大地水准面定义为与平均海平面最为密合的重力等位面,大地水准面与平均海平面的差距为海面地形,而大地水准面与垂线偏差、重力异常具有严密的理论关系,因此,通过确定的平均海面高,可以计算海洋垂线偏差,进而反演海洋重力异常;海洋重力异常主要产生于海底形态及其均衡补偿物质的密度分布异常,与海水深度(海底地形)有密切关系,故通过海洋重力异常可以反演海底地形;海洋深度基准是船只航行的重要基准面,定义为平均海平面以下的最低潮位面,利用卫星测高技术重复观测的全球海平面高度可以确定精细的海洋潮汐模型,即可计算得到最低潮位面;卫星测高技术还可以用于获取内陆湖泊等水域的水位高度及其变化,特别是在无人区或难以到达地区的湖泊监测方面具有重要优势。 3 b5 c8 A v+ K9 _3 \- Y; J

卫星重力技术利用卫星搭载传感器探测地球重力场。地球是一个不断变化的动力系统,当某一区域内的物质重新分布(迁移)时,会引起地球重力场发生变化。地表浅层的质量迁移现象主要是指地球表面厚度为10-15km薄层内的物质的运动,反映了包括大气、海洋、冰川以及陆地水储量等的变化。2002年发射的GRACE重力卫星获取了高精度地球重力场的时变信号,提供了1个月甚至10天的时变重力场模型序列,在消除大气和相关地球动力过程引起的时变重力场贡献后,可用来估算陆地冰川冰盖和表层水储量以及海水质量变化信息。 历经20年形成了自主创新的海洋测绘卫星大地测量技术方法体系$ b6 A7 _% x4 I+ y' }/ I- w

上个世纪90年代,我国利用卫星大地测量技术获取的海洋地理信息与国际先进水平差距较大,范围仅限于中国海域,而欧美覆盖全球且有更高的精度和分辨率。当时的研究现状使得在精确性、覆盖率及实用性等方面,既不满足舰船航行安全的需要,也不满足海洋资源开发和海域划界的要求,还不满足近海、港口及岛礁工程建设的需求,严重制约了海洋测绘的保障和全球化服务能力。 7 W6 ?( O" u3 i/ b. Z' N- [& o7 }

在平均海面高模型建立方面,上世纪90年代中期以来,我国学者开始利用卫星测高技术确定中国和全球海域平均海面高模型,但精度和分辨率较低,主要原因是大多采用单一卫星数据,多源多代卫星融合程度不深,难以统一异源测高数据的各改正项精度和框架,且未顾及大地测量任务测高数据的海面时变效应等。 * O$ X. f B0 Y3 Y* ?

在海洋重力场数据获取方面,传统的海洋重力测量方法受到海洋环境、技术模式及海洋权益的限制,观测数据稀疏,无法覆盖全球。联合卫星测高、卫星重力等技术能够获得全球精细的海洋重力场信息。但另一方面,实际数据处理中仍然面临近岸测高数据质量差、海量垂线偏差数据反演重力异常效率低等难题。 ; [0 B# q' a% P+ @- |3 U* ]

在陆海高程基准统一方面,由于陆地高程基准与海洋深度基准建立模式不同,长期以来,我国陆地与海洋测绘基准不一致,难以精确转换,导致陆海地理信息不能直接联合使用,且无法满足全球地理信息资源建设的需求,主要问题是:我国海域潮汐模型不精确、深度基准面定义多样、国家高程基准与全球高程基准不统一,等等。 * \$ {" N K4 T% M, P

在内陆水域监测方面,采用传统水文和冰川监测离散点观测方法难以获得整体变化。卫星大地测量技术不仅在海洋上的测绘与监测效果显著,还可拓展用于内陆水域的变化监测。但卫星测高在内陆水域的观测弧段短、精度低、有效信息提取难。同时,尽管卫星重力在反演地表浅层水储量整体变化具有无可比拟的优势,但存在时空分辨率低和混频效应等问题。 7 V ?* f3 Q6 U- u/ X

历经近20年,“海洋测绘和内陆水域监测的卫星大地测量关键技术及应用”项目突破了多源卫星数据融合处理、海洋地理信息精细反演、陆海垂直基准无缝转换等关键技术,建立了精细的全球平均海面高、海洋潮汐、海洋重力异常和海底地形等系列模型,形成了自主创新的海洋测绘卫星大地测量技术方法体系;并拓展用于内陆水域,实现了对我国主要湖泊水位和长江流域水储量等的变化监测。主要创新成果有: & Z2 M1 e0 e& P4 Q# q* ~

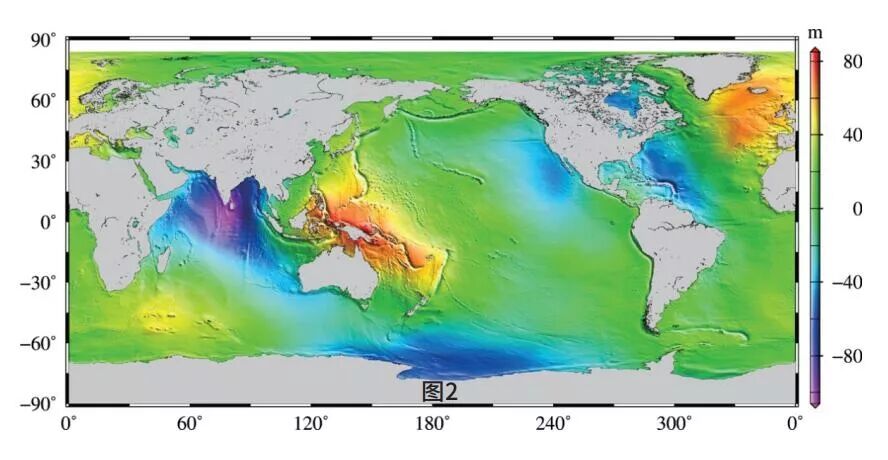

1.创建了整体集成与深度融合的多源测高数据处理方法体系,解决了空间分辨率低、精度差异大等瓶颈问题,研制了国际同期分辨率最高、精度优于5cm的全球平均海面高模型WHU2000(如图2),随后发布了序列精细模型,并率先联合验潮站数据确定了近六十年全球海平面变化速率,摆脱了该领域对国外成果的依赖。

8 s% m" r; ?( ^7 b4 l9 w5 r. P

, o- O5 X, A, |* a H9 T7 q 图2 全球平均海面高模型WHU2000

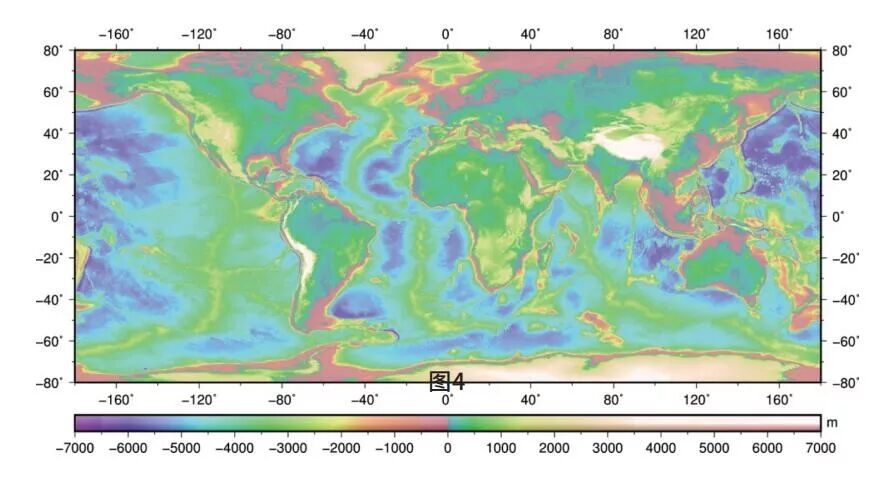

, T1 q3 h% C4 F* T S 2.创建了自主的精细海洋重力场和海底地形反演技术体系,解决了近岸数据质量差、计算效率低等难题,构建了1′×1′全球海域重力异常(如图3)和海底地形模型(如图4),精度与国际权威模型相比,重力异常在中国近海优于EGM2008和V23.1,海底地形比ETOPO1提高10-30%,为我国填补了大面积海洋重力和地形数据的空白。 - C, \( C- `6 N

7 y1 A' w: o2 t; V- e5 ]$ P 图3 1′×1′全球海洋重力异常

3 D/ G4 O! I. E4 f" S' ?: R* W

+ ~' H! G- B% x, A 图4 1′×1′的全球海底地形模型 % X1 V) R+ O8 u6 m" g3 _

3.创建了联合卫星和海洋等多源数据确定垂直基准的技术方法,解决了近海分潮信息提取难、深度基准面多样等问题,率先构建了中国近海精度优于13cm的深度基准模型,实现了与国家陆地高程基准的无缝转换;并提出了区域与全球高程基准统一的严密实用方法,为我国全球地理信息资源建设提供技术支撑。

. d4 ^' n7 l# D 4.创建了卫星大地测量技术监测内陆水域的新方法,解决了水域短弧段有效数据获取、小尺度流域水储量提取等难题,率先在国内建立了精度达厘米级的卫星测高湖泊水位变化监测平台,并构建了南北极和青藏高原冰川消融及长江流域水储量变化的十余年时间序列,为地理国情监测提供了一种新手段。 成果丰富 应用广泛 填补传统资料空白

) l. W) `3 t1 u7 z, E6 U 项目成果广泛用于国家和浙江、江苏等近20个沿海区域数字高程基准构建,以及跨海岸带和岛礁建设工程,提供了不可或缺的海域重力数据,为我国测绘基准现代化和港珠澳大桥等近海工程的建设提供了重要保障;也用于建立东海、渤海等十多个海区的无缝深度基准,实现了烟台等港口及航道高精度高效水深测量的新模式,有力地保障了船舶航行安全;海洋重力、海底地形等成果用于水下航行器导航、南海基础地质研究、海洋资源调查等工作,填补了传统资料的空白,为维护海洋权益和开发海洋资源作出了突出贡献。还用于地理国情监测重大工程,获取了青海湖等湖泊水位变化,解决了无水文观测站湖泊水位监测的难题;也被德国、韩国等的科研机构用于深度基准转换等工作,在部分海域被证实精度最高。同时,为研发海洋二号卫星制定了误差指标分配方案;并为“927”等重大专项工程提供了技术支撑。发表论文267篇(SCI/EI 129篇),出版专著7部;获专利和软件著作权登记7项,并获省部级科技进步特等奖1项,一等奖2项。此外,培养了包括国家杰出青年科学基金、中国青年科技奖获得者在内的青年科技人才100余人。项目成果推动了卫星海洋测绘技术的发展,显著地提升了我国海洋测绘的全球化能力。

7 V. X" w" D) h) x 海洋测绘和内陆水域监测的卫星大地测量技术及其相关海洋地理信息成果在测绘、海洋、交通和水利等多个行业具有广泛应用前景。国际上正在发展新型的卫星测高技术,将有望突破传统测高技术在精度和分辨率上的局限,在保证观测精度的前提下,大幅提高观测的分辨率和时效性,拓宽在海洋和内陆水域变化监测方面的应用,满足中小尺度变化监测的需求。同时,联合现有多源卫星和海洋现场观测数据进一步提高海洋地理信息产品的精度和分辨率也是未来发展的重要方向之一,以满足日益增加的海洋工程和全球资源建设的需求。

( r! X }) w6 B 文、图/姜卫平(武汉大学国家卫星定位系统工程技术研究中心)  0 b, r5 d! p/ R( g/ V 0 b, r5 d! p/ R( g/ V

声明:本文为《中国测绘》原创文章,未经授权不得转载,授权合作请在本公众号留言,或致电:010-63881401。 《中国测绘》期待您的来稿: S( |& o4 r/ M) w/ s

《中国测绘》

1 A- g) ~/ q v$ [ I$ C: ? a 测绘地理信息发展变迁的

' |9 m" o/ Q# }/ s0 y* Y, k 记录者、思考者、传播者

& e+ `6 ~1 u$ k4 B- x$ A' p3 d# ?1 {0 Q2 E 自然资源部主管

+ o6 y0 s' I+ e, N 中国测绘学会主办

7 {! d( o' K1 `- T' s 面向测绘地理信息行业的全国性综合刊物

2 [1 p" c8 ^6 e" b

# i9 x* z% F1 ~. U+ W+ R6 }; I 投稿信箱(只接受电子投稿): ! P2 U4 B2 Q: G

letters@sino-survey.com

: \5 a {2 f8 V6 l- v6 r2 t& M# W

3 ]# N6 C) e1 r) |# q

《中国测绘》全年征订中,长按下方二维码添加关注,可在线订阅

* Z. y& T7 q' V9 w

1 z) x9 V2 h8 s& V% W

. Z2 {5 \6 k$ B8 ^- E2 w/ c4 ^9 W n, |# k

& X+ h( P5 {$ s T6 }! w6 b1 n! J( X V6 W9 k% E

8 p- u( \3 L3 m9 }0 P

|