|

: P+ { [. _/ o+ l# A- D% C, ]

原标题:第39次!我们为什么一定要去南极

+ q W7 X/ K" S/ N$ e$ X+ E. h0 ~4 M$ t

来源:微信公众号“瞭望智库”(ID:zhczyj) 8 E/ [( l1 V3 s& g

中国第39次南极科学考察队首批队员,10月26日上午乘坐“雪龙2”号极地科学考察船,从位于上海的中国极地考察国内基地码头出征,奔赴南极执行科学考察任务。

/ S. L t; \5 K6 [, _( o

- x$ e4 V2 v4 ` }* i; w% k 10月26日,中国第39次南极科学考察队首批队员乘坐“雪龙2”号出征南极。(自然资源部中国极地研究中心供图)

: }. S7 t/ G7 Y8 o 据介绍,中国第39次南极科学考察队共255名队员,分两批出征南极,第二批将于10月31日乘坐“雪龙”号极地科学考察船从上海出发。这是我国第三次谱写“双龙探极”的新篇章,考察队预计2023年4月上旬返回国内。

" I0 g4 g. G5 F 中国第39次南极科学考察将围绕南大洋重点海域,对全球气候变化的响应与反馈等重大科学问题,开展大气成分、水体环境、沉积环境、生态系统等相关领域的调查研究工作。

- m! G6 L0 ~ f5 H) S; \, ~4 J 1984年首次南极考察至今,一代又一代中国科考队员奔向地球最南端,革故鼎新,砥砺奋进。 2 m- U5 x \3 Z# l5 y( Z

从被《南极条约》大会“请”出场外喝咖啡,到把第一面五星红旗插在南极,再到在南极冰盖之巅建立考察站……中国正一步步迈向极地考察强国之列。 1 m$ x1 S+ {9 q, s

为什么是南极? ; w3 E- X7 h. S# @2 c9 l# ]( j

1820年1月27日,沙俄探险家法比安·冯·贝林斯豪森在茫茫大海航行数月后,遇到了一块大型冰块。“终于找到了!”贝林斯豪森兴奋万分,这块冰块连接的就是无数探险家寻觅了百余年的南极洲。 ' A1 e$ ?& K2 Q! `5 u" K" [

$ A+ H7 C: [' v$ `; l: {

2020年2月1日在南极大陆边缘威德尔海拍摄的海上冰山。图|新华社 # P. A0 y1 A# `( `; x

从此,地球南端渐渐热闹起来: ; W, V+ b5 } p. d/ c$ _5 ^) J

3天后,英国海军军官爱德华·布兰斯菲尔德首先看到了南极半岛的尖端; ' F& y8 X2 \" b

1821年,美国海豹猎手约翰·戴维斯第一个登陆南极洲;

; K; o$ p9 e4 }: f. X' W 1911年,挪威探险家罗尔德·阿蒙森首次发现南极点…… 3 q) e0 d1 V& w M% O9 n+ C( a2 l

南极洲,这片终年冰雪覆盖、没有常住居民和工业设施的“处女地”,究竟有什么魔力,吸引人们孜孜不倦地探索?

0 V! J% \$ I" d 冰原覆盖下,不毛之地其实生机盎然

1 K2 u8 t: v' f+ h9 n4 X 严酷的自然条件导致南极大陆地区生物稀少,但围绕大陆的南大洋却拥有丰富的生物资源。 0 P6 v: F3 y& G- H4 h% h, [

常年或季节性栖息在南极地区的鸟类就有41种,仅企鹅数量就多达2亿只;常年生活在南极辐合带以南的海豹总量约3200万头;鱼类约200种,其中四分之三为南极鳕鱼,主要分布在南极陆架区。 $ w7 Y" T: f' K% p# ^$ F2 \

磷虾是南极附近海域最重要的甲壳类浮游生物,也是南大洋最大的潜在渔业资源。南大洋磷虾总藏量常年维持在50亿吨之内,每年可渔获5000万吨且不会影响生态平衡。这相当于当今世界总渔获量的一半! 3 t" f" K5 e4 _) d. p

地球之端,蕴藏丰富资源 $ r# q0 X1 M k* _" I, D

南极冰层覆盖下的矿产、能源、淡水资源,也是世界各国开展南极考察的动机和目标。

% T3 }/ j/ }8 [' r) g! @0 [ 南极的石油和天然气主要分布在大陆架区,石油储藏量500亿-1000亿桶,天然气储量30000亿-50000亿立方米,此外还拥有巨大的风能、潮汐能和地热能等清洁能源。

0 L' W* u+ P& y2 r! S 蕴藏金属矿物的地层面积为3.3万平方千米,含矿地层厚度可达6500米,现已发现煤、铂、铀、铁、锰、铜、镍等矿产资源。

5 I7 e- q$ v- G7 B/ J 其中,煤、铁储量均为世界第一。煤矿总蕴藏量约5000亿吨,南极横断山脉裸露于地表的煤矿是世界最大煤田之一;铁矿主要分布在东南极洲,“铁山”查尔斯王子山铁矿是全球最大铁矿之一,可供全世界开发利用200年。 7 C7 m9 ~, A2 z( ]0 [ `! K2 H

此外,南极洲的云母、石墨等非金属矿物多伴生于其他矿化物质内,更具经济价值。

) b$ e$ B+ ~; `/ j* ~4 @ 南极洲还是地球最大的淡水资源库。其98%的土地常年被冰雪覆盖,冰盖平均厚度2350米,冰雪总量约2800万立方千米,占全球冰雪总量的90%以上。

8 N4 x3 f: B" a3 ~ v( z 冰盖储存了全世界80%可用淡水,且没有受到污染,可供人类用7500年。 2 y3 u% a0 J( v. [7 ?

陨石“博物馆”,吸引各国考察

; Y3 i/ `) P" o 陨石是探索太阳系起源和演化的珍贵“原始资料”。南极大陆常年冰封、寒冷干燥,恰恰是保存陨石的极佳场地。陨石降落后被冰盖封住,难以风化,居地年龄最高可达到280万年。

* |& n* W& n% G r7 z “富足”的南极自然成为各国争相探寻的宝藏。 B4 m/ i7 J: A3 N1 \

近百年来,世界经济高速发展的同时,人类赖以生存的自然资源也在加速枯竭。按照上世纪末的开采速度计算,地球上现可开发利用的石油、天然气储量只够维持50年左右,煤炭也将在160多年后消耗殆尽。暗藏于南极冰盖下的丰富资源,无疑成为人类能源危机下的新希望。 9 q1 K# u# Z: [' O, I& B

作为地球的重要组成部分,南极在全球环境与气候变化中同样举足轻重。南极科考已不仅仅是资源开发的新出路,更是一国在全球科学、政治、经济等领域中的权益象征。 8 F/ y: Z0 W# r/ K# B) \

没船没地图,也要建站! 1 v# ^, [! o" N- `: M

在中国改革开放之初,全球已有18个国家在南极洲建立了40多个常年科学考察基地和100多座夏季站。而作为联合国安理会常任理事国的中国,却从未踏足南极。 + F/ h: K5 e6 g

' L- @1 }0 T0 c/ S

2020年2月8日,无人机拍摄的中国南极长城站。图|新华社 1 L# F+ K& ^7 |2 r3 e

1978年,国家海洋局向中央提交了一份《关于开展南极考察工作的报告》,建议成立国家南极考察委员会,商定中国首次南极考察的方案。这成为中国南极探索之路的序篇。 & D! g' f/ [" C& |$ q7 \! B1 i

80年代初,中国派出董兆乾、张青松两位科研人员赶赴澳大利亚的南极凯西站,以国际合作形式完成了度夏考察。

- r" F3 }; b- X8 a. X 1983年,中国作为缔约国加入《南极条约》。同年9月,中国代表团前往澳大利亚堪培拉出席第十二届《南极条约》会议。这支代表团只有3个人,中国首次南极科学考察队队长郭琨就是其中之一。 ( J3 V; a# s' q/ ]# }0 y8 m6 R

只不过,刚刚加入《南极条约》的中国,在南极事务上是个尴尬的迟到者。中国代表团在大会上受到的尽是“二等公民”待遇,不仅座次安排随意,连发言权和表决权都没有。议程表决时,中国代表团甚至被大会主席“请”出场外喝咖啡。气愤又无奈的郭琨含泪走出会场:“不建成中国自己的南极考察站,我绝不再参加这种会议。”

v9 q6 {! v6 N 1981年5月,中华人民共和国国家南极考察委员会正式成立。但是,我们有能力远赴南极执行科考任务吗?当时,中国并没有研究南极的专业书籍,甚至连一张完整的南极地图都没有,更不要说南极科考这个完全陌生的领域。 k$ j; ?; w& L2 X- Y3 H# o

一天,科考队队员兼记者金涛从旧书摊淘到了1927年出版的《南北极志》译本,书中记录着极地地理状况。这本书是第一批科考队员了解南极的最重要资料之一。

' I; C. z# _8 B% E 1984年6月,国务院正式批准《关于我国首次组队进行南大洋和南极洲考察的请示》,确定中国将在南极建设第一座科学考察站——长城站,建站时间为1984年末到1985年初。 # n; ]& M8 }9 d/ w# s2 w; k

这意味着,科考队只有4个月筹备物资的时间。在那个物资匮乏的年代,市面上根本买不到羽绒服、皮靴、防寒手炉等极地生存的最基本装备。科考队只得联系工厂,设计赶工。 3 I7 j: W5 x, q. M3 M

更让人着急的是,当时中国还没有一艘能够冲破南极浮冰层、开辟航道的破冰船,只有一艘“向阳红10”号。它是中国自行设计制造的第一艘万吨级远洋科学考察船,主要用于发射运载火箭、同步通信卫星等,并不是为极地科考设计建造,也不具备破冰能力。但它的满载排水量为13000吨,可以抵抗12级风浪。 6 v0 H( L9 J3 n, S, E! r

经过细致考察和谨慎研究,科考队最终选择“向阳红10”号承担重任。海军“J121”大型打捞救生船随行,为科考队保驾护航。

( s8 @ }/ G# f/ g# @ 为了节省时间,科考队决定从上海出发,直达南美洲阿根廷南端的乌斯怀亚市港口,再横穿德雷克海峡抵达南极。这是一条从未有人航行过的航线,队员们面临着一次生死考验。

+ o; Y6 E* W. k( w 南极,我们来了! & p. O# e! y9 {% ~

1984年11月20日,中国首次南极科考队按计划出发。这支由全国各地60余个单位、591人组成的队伍,出发没多久就遇到了第一个挑战——晕船。

h: x: F5 P' X 受台风影响,海面浪花翻涌,船体剧烈摆动,人们根本无法站立。队员们纷纷晕船,有的甚至呕吐到四肢抽筋,连进食都成了问题。“一言不发、二目无光、三餐不食、四肢无力、五脏翻腾、六神无主、七上八下、九(久)卧不起、十分难受。”这是海上生活的常态。 " r& \, H9 Z7 h8 U

眼看着队员们身体状况越来越差,郭琨要求大家每天必须按时吃满4顿饭,保证夜间和午间睡眠并坚持锻炼。茫茫大海上,这些简单的要求并非易事,但为了保证身体健康、为科考工作积蓄体力,队员们忍着恶心:吐,也要吃!吃了吐,吐了就再吃! ( i, ^' M) m! X" t4 `1 W

科考队顶着风浪和晕动反应航行20多天,离目的地越来越近…… , {9 s/ G4 d$ d. S

5 u' A4 G" m/ s0 K$ n3 Q+ E 1984年12月26日,中国“向阳红10”号南极考察船在南极洲乔治岛民防湾。图|新华社 - \6 e" U! \; F! t/ X5 y" f

1984年12月26日,“向阳红10”号顺利抵达南极洲乔治岛;12月31日上午,中国南极长城科学考察站奠基典礼隆重举行,站址选定在菲尔德斯半岛之上。 8 U5 J) z/ K& b

这时,南极已进入极昼,暴风雪说来就来。可队员们丝毫不敢停歇,争分夺秒地挖坑、拧螺丝,累了就挤在帐篷里小憩一阵,每天都要工作17个小时左右。经过45天的艰苦施工,郭琨把紫铜镀金的站标镶嵌在第一栋屋门的正上方,长城站宣告建成。如此短的建站时间,是南极科考史上的一个奇迹。

" E, t% {2 W" i1 m7 \ 中国拥有了自己的南极科考站,正式成为《南极条约》协商国。但我国的南极科考依旧只是在南极大陆边缘“试探”。长城站并不在南极圈内,没有专业的破冰船,我们就难以冲破浮冰和冰山,深入被冰雪覆盖的东南极。 6 P, u3 L3 V; X; Z* R5 ?% f

1986年10月31日,中国第一艘极地科学考察船“极地”号搭载第3次南极科考队从青岛港起航,向南极进发。这是“极地”号的首次航程,也是我国航海史上的第一次环球航行。 3 J4 k( }" q! c

1989年初,魏文良驾驶“极地”号科考船带领科考队向东南极进发。就在他们即将登陆时,一场罕见的冰崩忽然来袭,30多米高的冰山突然出现在“极地”号左侧,冰碴子和海水迅速漫上船舷,巨浪卷动冰山直直冲来。比篮球场还大的冰山直接断裂,溅起几十米高的海浪。“极地”号周围全是冰山碎块,根本无路可走,队员们已经做好了在船上过冬的准备。 0 W" }# G E5 N, q) l! E

7天后,冰山漂流终于出现一条冰隙,科考船趁机冲了出去,驶向东南极。2月26日,我国第二个科考站——中山站在拉斯曼丘陵落成。它位于南极圈内,是进行科考的绝佳区域。

. q8 v6 @1 }7 B2 D( M4 d 中山站的建成标志着我国在南极事务上取得了主动权,从“圈外”走向“不可接近之极”。

/ Z5 r5 }: a; O9 ^) x h$ L5 W- m6 \: | 迟到者,变身领先羊 ! R- k% I- z0 s: ~& w

随着一次又一次突破,我国逐渐走向南极科考的前沿。

# e! ]3 S+ J0 _! M5 s" {3 f 绘制世界第一张南极内陆地形图 ' {) d! k8 o2 ~8 t, @3 }

格罗夫山地区位于中山站以南400-500公里,属于南极冰盖内的冰原角峰群,地形复杂,是南极极少数没有任何国家完成正规考察的地区之一。 / o& z0 n5 I! G# _" t

1999-2000年,我国南极科考队两次从中山站向南至内陆冰盖考察线的DT085点,再向西北折返至格罗夫山地区进行科学考察。这是人类历史上首次徒步到达格罗夫山地区。

) n0 e7 u; Z" {# _7 c

2 G* K3 V: S b6 ?* N8 P6 [

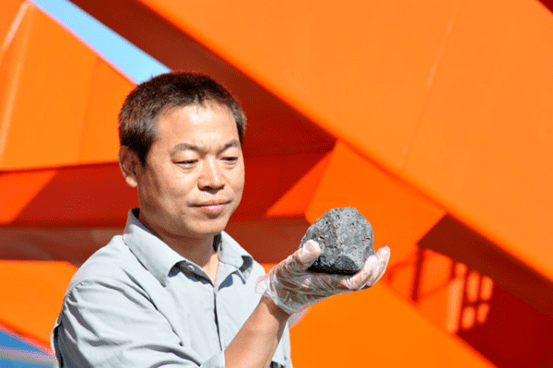

2014年3月20日,中国第30次南极科学考察队格罗夫山队队长缪秉魁展示本次考察中收集的最大一块南极陨石。图|新华社

( ^/ p0 v0 e0 X- Z2 M* Y5 p/ I7 p 在这里,科考队还先后发现并回收了32块南极陨石,还发现了新陨石富集区,开拓了中国南极科考的新领域。

1 s# s3 _" X; J 2000年1月,武汉大学中国南极测绘研究中心的专家在格罗夫山地区进行首次野外作业,共设立两个GPS基准站,埋设三个永久性铜质中国测绘标志。他们率先完成了该区域地形的测绘,绘制以格罗夫山为核心、涵盖120平方公里的世界上首张南极内陆地形图——《南极格罗夫山地形图》。 2 `' k% }9 E+ H- w* b

这次历史性突破为我国后续南极科学考察和研究打下了坚实基础。

1 L+ } ^# T- ?8 {! ^$ | D$ c 探寻冰盖最高点,首个登顶“不可接近之极”

! e$ W, x9 E p4 i2 i) J5 R5 o! E “冰穹A”是南极内陆冰盖海拔最高、距离海岸线最遥远的冰穹,因气候条件极其恶劣被称为“不可接近之极”。

. p+ V% C( \7 ?* B+ } 数据表明,冰穹A的自由大气视宁度的中值只有0.31角秒,最佳值可达0.13角秒,在离地面8米的高度就有31%的时间可以获得自由大气视宁度,离地面14米的高度时有近一半的时间可以获得自由大气视宁度。换言之,它是南极冰盖最理想的深冰芯钻取地点、全球范围内开展大气环境监测和天文学观测最佳场地,以及其他重大科学工程的良好实验基地。 ) R9 K* t! c6 @, \; Z+ q

2005年1月18日3时16分,在南纬80度22分00秒、东经77度21分11秒、海拔4093米处,中国第21次南极科考队队员张胜凯将一根标志杆深插进雪地。人类首次确定了南极内陆冰盖最高点的位置,中国成为首个从地面进入“冰穹A”展开科考活动的国家。

) ~' {+ C6 u2 Q0 h' o2 \( M 第一个内陆建站的发展中国家 9 \# Q4 f/ m T8 B

率先完成对格罗夫山区和“冰穹A”考察后,中国的科考实力得到了世界认可,并计划在“冰穹A”建立考察站。要知道,“在国内盖一个10万平方米的大楼,难度不及在南极建一个几千平方米的科考站。”更何况是在南极冰盖最高点上建站。

4 U( P a! f6 F; `6 N3 n2 h5 g 2008年1月12日,第21次南极科考队再次登上“冰穹A”,为建立科考站做最后的准备。25日后,冰穹A地区气温就会降到零下50摄氏度以下,科考队必须在此之前离开。为克服低温考验,科考站选择不锈钢为主体结构材料,所有能够单体拆卸的配件,甚至连电源开关都要通过零下90摄氏度的低温测试才可使用。 , s% h9 X: @% v" X/ k3 W

一年后,我国第一个南极内陆科学考察站——昆仑站顺利建成,中国成为第一个在南极内陆建站的发展中国家。

7 @ e6 Y, A" L3 m* L 为了进行更大范围、更深度的南极科考研究,2014年2月8日,我国第4个科考站——泰山站在伊丽莎白公主地落成,站内配有固定翼飞机冰雪跑道,足以满足20人进行度夏考察。

' a) H& `: x' h$ q& W7 ~ 冰海惊魂,极地大营救 4 H, R( {9 `6 Q' p, S* ^. L2 V

2013年12月25日,中国第30次南极科学考察队正乘坐着我国第三代极地破冰船和科学考察船——“雪龙”号前往南大洋罗斯海,执行科学考察任务。 4 M2 \) @4 n( t

% @3 d/ A, Q7 v4 @

2019年12月1日无人机在位于南极大陆拉斯曼丘陵上的中山站附近拍摄的“雪龙”号(上)和“雪龙2”号。图|新华社 1 W# D* h% k7 r; u$ Y" d

当日凌晨,“雪龙”号突然收到最高等级求救信号。原来,一艘来自俄罗斯的客船“绍卡利斯基院士”号(以下简称“院士”号)遭遇暴风雪,被浮冰围困,随时可能倾覆。距离“院士”号约600海里的中国“雪龙”号首先收到求救信号,船长王建忠立刻向上级汇报,决定暂停自身科考工作并火速赶往救援。

: b4 F- C! ~' @2 [+ e “雪龙”号是当时中国唯一能在极地破冰航行的船只。但是600海里的距离,即便“雪龙”号以15节最高航速行驶,至少也得两天后才能到达“院士”号附近。救人要紧,王建忠决定抄近路,可这就意味着“雪龙”号要穿越风大浪高的西风带气旋中心区,风力可达到11级。 2 o+ E% V( K# w& b

12月27日晚,“雪龙”号进入“院士”号遇险海域,海面上大雾笼罩、风雪交加。为了尽快救援,科考队只能铤而走险,尽量靠近“院士”号,再将它拖出浮冰区。

" U4 K3 @5 C3 Z 然而,“院士”号周围冰层厚度至少3-4米,超出了“雪龙”号1.2米的破冰能力。因严重浮冰阻挡,“雪龙”号在距离其11海里的位置无法继续前行,随后3天救援工作毫无进展。一同前往救援的法国“星盘”号、澳大利亚“南极光”号则出现故障,先后退出救援。 , J9 U, x. Z" ]- |* S7 n+ X m+ ~

孤军奋战的“雪龙”号只得派出搭载的“雪鹰12”号直升机侦察救援。“雪鹰12”号是物资运输机,没有安装吊臂吊篮绞车等专业救援设备,不能悬停在空中实施救援,“院士”号上也没有起降平台。 [* a: v8 n- C* x) e6 c2 n5 `1 [4 {4 ]

科考队经过慎重考虑,决定用木板在“南极光”号附近的冰面上搭建临时悬停平台,起降直升机。6架次“雪鹰12”号不间断飞行9个小时,才终于将“院士”号上被困的52名乘客安全转移到“南极光”号上。

7 B9 C( L7 r( j0 [% Z* K 令人意想不到的是,这次成功的救援行动却将“雪龙”号自己拖入险境。

5 h; _/ Y5 [- g0 @ 2014年1月2日晚,“雪龙”号所在海域冰情突变。在极地东风的作用下,厚达三四米的浮冰把“雪龙”号团团围住,裹挟着它向正前方的冰山撞去。后方,一座长约1公里的冰山横在了撤离路线上。“雪龙”号进退维谷之际,“院士”号已经成功逃到了清水区。

8 A E% p4 ~2 H. \/ G# w 国家海洋局迅速成立应急脱困小组,制定了多种脱困方案。1月7日,海域风向转为西风,“雪龙”号决定掉头,破冰前行。这意味着,身形庞大的“雪龙”号要在狭小的通道里完成180度掉头,一旦操作失误,船尾就会卡在密集的浮冰或撞上藏在水下的冰山,完全丧失机动能力。

6 x( T6 H/ Y1 _8 o: ] 小心翼翼地倒车、加速、前进、破冰、转向……当船头刚刚转动到100度时,“雪龙”号附近一块巨大的浮冰突然断裂,东南方向出现了一条大约10米宽的裂隙。机会来了!王建忠立刻加大马力,沿着裂隙方向往外挤。30分钟后,缝隙越来越宽,“雪龙”号面前豁然开朗,成功破冰突围。 + e% i0 m% p& x& [3 ~

1月22日,“南极光”号缓缓驶入澳大利亚霍巴特港,被“雪龙”号营救出的52名乘客顺利上岸。

7 B( D6 B/ z: o5 t# @ 这次国际营救和冰区脱困,证明了中国在全球极地科考领域的飞速发展,再一次诠释了中国负责任的大国形象。

1 z$ b6 V0 R/ A, S 跨越海陆空,领跑世界

& p6 i3 {2 Z7 o 过去,科学家们只能通过遥感分析等手段,推测伊丽莎白公主地冰盖底部藏有世界最大的峡谷和冰下湖泊,但始终难以证实。

: {' ]$ V: l0 P. X9 h9 z3 @8 h, G; x# T- r% }& X; M1 A

2010年2月5日,南极格罗夫山地区的最高峰——梅森峰。图|新华社 7 T+ r# X8 _. K, N7 B3 V

2016年,在第32次南极科学科考任务中,中国首架极地固定翼飞机“雪鹰601”和冰雷达、激光测高仪等多套机载科学调查设备投入使用,深入伊丽莎白公主地。 5 T- v& W3 w3 v( P

不久,科考队就公布了我国在世界上率先获得的3个重大科学发现: * n0 Y) a+ |: G; L) h7 @7 @

地球表面最大的峡谷存在于东南极冰盖伊丽莎白公主地的冰盖底部;伊丽莎白公主地冰盖底部蕴藏着最大的融水流域和“湿地”;伊丽莎白公主地深部冰层呈现大范围暖冰现象。

, G/ v1 l9 W7 m3 j/ E- c 这是我国南极科考事业30余年经验积累的成果,对深入理解冰盖稳定性及其对全球海平面的影响、揭示冰下地质结构、热状态及历史演化、寻找南大洋超冷水和底层水生成源区域均具有深刻意义。 5 d( d- h! e( f

2017年4月11日,“雪龙”号完成考察任务,搭载中国第33次南极科学科考队,返回中国极地考察国内基地码头。此次考察活动中,科考队海陆空三栖“作战”,我国南极科考逐渐立体化,开启协同考察新纪元。

3 R9 H* D) p( \ 陆上:深耕内陆考察,深冰芯钻探突破800米

, z2 ~% t+ P/ H; {& e) R) a 科考队分别前往长城站、中山站、昆仑站、泰山站4处考察站及周围区域、内陆行进沿线,同时开展海洋、大气、地质、环境、冰川等23项科学考察项目,采集1198个数据及样本,新增21个长期监测点。

) }" \! M6 S: s 其中,科考队在昆仑站完成深冰芯钻探66回次,钻进深度达到146.21米,并获取相应冰芯样品,总钻进深度突破800米。

) E) L4 x2 U' e1 p6 R; Y& X 这些珍贵的数据与样本对我们认知地球气候、推演未来全球气候变化趋势和更好地应对气候变化具有十分重要的意义。 ; Z8 Q, F/ t1 H2 k0 b: }3 f

下海:“雪龙”号与“海洋六号”并肩作战,南极科考全新突破

) x {2 y% L" X. w% A9 [% S4 a 这是自1990年我国首次南极南大洋综合地质地球物理调查后,第二次南极海域综合地质地球物理科学考察。 5 m6 {% A) K7 q2 t, } m

在本次科考中,“雪龙”号完成了8条海洋断面、97个站位的海洋观测工作,共采集571个数据及样本,完成600千米地球物理测线,回收并布放13个长期记录观测仪器,初步构建出我国南大洋典型海域监测体系。

1 j. d% Z/ w1 L2 K8 z 此外,“雪龙”号还开辟了地球上最后一个海洋原始生态系统——罗斯海水域,刷新全球科考船到达南极海域的最南纪录,为人类首次开展最南纬度海域综合科学考察创造机会。 8 m9 k: b- ]) A( Y8 [

作为南极科考的新人,“海洋六号”首次任务便创下多项第一:实现了我国首次在南极海域开展大范围、全方位、立体式的海底地形地貌“摸底”建模工作,第一次通过实测获得南极海底地热流数据,通过多波束测量方式第一次获得了南极海域海底资料。

% p8 w p9 o% {& K2 B& i 上天:“雪鹰601”成功起降南极冰盖之巅,南极科考“航空时代”来临

) w @5 N& t$ i1 _ 中国首架极地固定翼飞机“雪鹰601”在首航前接受了专门的科研改装,利用7套全球最先进的机载遥感设备,在飞行沿线开展冰雷达、重力、航空摄影测量等多项航空遥感观测,实现业务化飞行。 : y9 Y$ U) W3 B! Q6 x; I

此次科考活动,“雪鹰601”共完成了18条科研测线,总计航程31880千米,覆盖面积约30万平方千米,拓展了我国在南极大陆的数据获取范围。

/ L$ y: {( q- h4 Y 至此,我国彻底告别南极内陆考察无空中力量支撑的窘境,为我国在南极开展海、陆、空协同考察积累经验,更标志着我国在南极航空遥感领域迈进世界先进行列。 + S& q" F6 V6 X9 Z

中国探索南极大陆的步伐仍在迈进。 ' S# }/ W$ @) b* D/ \

2018年2月7日,中国第五个南极科考站——罗斯海新站在恩克斯堡岛正式选址奠基,预计4年建成。

; Q% y+ [* h% j; ~2 Y B 2019年7月,中国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船“雪龙2”号交付使用。此后,它与“雪龙”号一同开启“双龙探极”的极地考察新格局。 - C6 G+ c: j2 W

此次我国的第39次南极科学考察将围绕南大洋重点海域,对全球气候变化的响应与反馈等重大科学问题,开展大气成分、水体环境、沉积环境、生态系统等相关领域的调查研究工作。 ! E9 [6 n2 K0 l y- u3 y# u2 E- S% ^

考察队还将在中山站、泰山站、昆仑站沿线进行冰雪环境监测、天文观测;利用“雪鹰601”固定翼飞机,开展对伊丽莎白公主地等区域的冰下地形进行探测;对中山站、长城站进行越冬人员轮换及物资补给。 3 q& p$ T" F4 o) w/ l9 p

曾经,我们连一艘极地科考船都没有,只得被迫在场外“喝咖啡”;短短30余年,我们已逐渐形成“五站、两船、一飞机”的南极科考研究支撑保障体系。 8 a* O; l0 J4 B2 q: i

正是一批又一批考察队员远赴险地、奋战冰雪南极,写成了我国极地科技创新事业的发展历程和成就,铸就了极为宝贵的南极精神: 3 m$ ~0 a6 Q5 D4 H- g5 D3 {* w

爱国、求实、创新、拼搏。 ; V0 t" V" H; {& C9 k0 I

编 辑丨安志伟

: b- x$ K. d: o 校 对丨赵 宇 % f5 u {; y+ _& k/ E- S$ k1 P

校 审丨贾文程

% c6 D( g9 K8 A 值班编委丨金芙蓉

7 }" {, y- _6 o' Q Q 点亮“在看”,一步步迈向极地考察强国!返回搜狐,查看更多 ! k i' `1 A! D0 G) |4 t2 l/ M

; D+ E& a( i) S* a: E6 a5 [ 责任编辑: ' P7 Y' } j. ?; }+ Y4 {$ y

: \( p$ g. y4 ~8 B# C) e! u7 ]8 ?+ p$ s g |" e6 v" n& i' k1 D

! U8 \" K# Y% [

! S) I' b2 X. t$ L" p7 _ F |