|

海洋水文调查作为海洋调查的基本内容之一,也经历了从无到有,能力从弱到强的转变,调查设备不断更新换代,许多设备从调查初期的仿制到如今自主研发,实现了跨越式发展。我国在海洋水文调查中使用的调查设备随着科学技术的发展而不断更新换代,大致可分为3个阶段。第一阶段为20世纪80年代以前,调查设备主要是机械式的,体积普遍较大,操作较为复杂,精度和稳定度较差,如表面温度表、颠倒温度表、双联浮筒测流装置、印刷海流计、直读式海流计、手摇绞车等;第二阶段为20世纪80年代至21世纪初期,随着电子技术的快速发展,逐渐开始使用以电子计算机和自动化为主的装备,测量精度、灵敏度、稳定度等大大提高,如温盐深剖面测量系统(CTD)、声学多普勒流速剖面仪(ADCP)等;第三阶段为21世纪至今,随着传感器技术、通信技术和遥感技术的发展和广泛应用,除了CTD、ADCP等设备不断升级外,结合实时、自主式、长时间序列观测的需要,出现了船载测波雷达、自沉降式剖面测量系统 (Argo浮标)、抛弃式温盐深剖面测量系统(XBT、XCTD)以及潜标、浮标观测系统等,发展趋势呈现网络化、智能化。& k' A$ X. h" ^" E4 @

颠倒采水器(中国海洋档案馆馆藏)

" P+ P: O1 l$ i! m- E0 S, h) ]

实验室盐度计(中国海洋档案馆馆藏)7 z: b5 p6 f/ w8 a1 w% W

海流计(中国海洋档案馆馆藏) 国产6000米级“深海玄武”浮标 (图源:杭州全球海洋Argo系统野外科学观测研究站) 国产6000米级“深海玄武”浮标 (图源:杭州全球海洋Argo系统野外科学观测研究站) 我国首批国产深海Argo浮标漂移轨迹(至2024年1月7日,图源:杭州全球海洋Argo系统野外科学观测研究站)

. M' U( P( I N 我国首批国产深海Argo浮标漂移轨迹(至2024年1月7日,图源:杭州全球海洋Argo系统野外科学观测研究站)

. M' U( P( I N 新中国成立初期 ( ^+ n/ x$ f P. I

新中国成立以后,我国开始重视海洋调查。20世纪50年代中期,我国开始将渔船、拖船、旧军用辅助船等改造成海洋调查船,摸索积累近海调查的经验。1958年9月至1960年12月开展的“全国海洋综合调查”开启了我国大规模海洋水文调查的序幕,此次调查历时2年多,为我国海洋科学发展奠定了基础。 3 ?8 P) h+ X c# |0 M

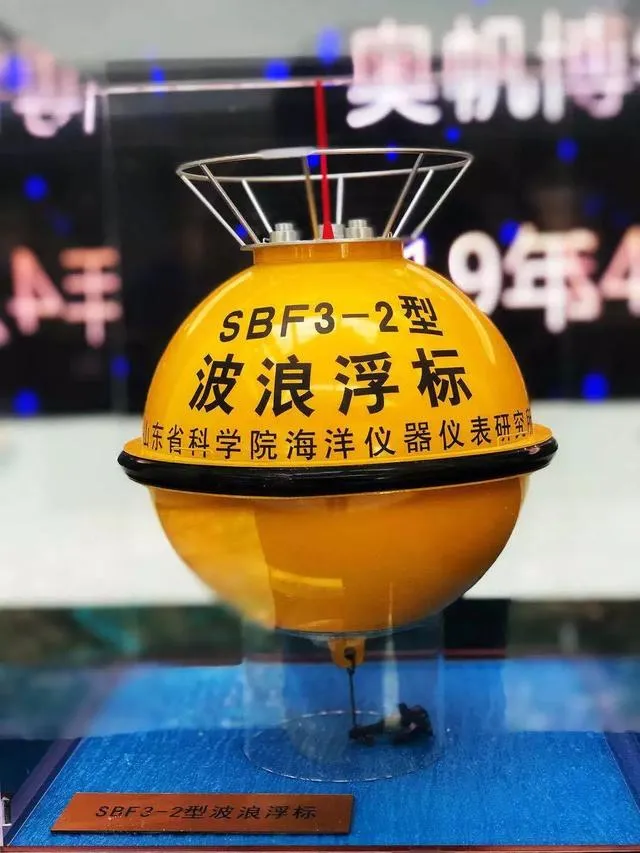

20世纪80年代前,温盐观测设备主要依赖进口设备和仿制的国外某些常规产品,设备基本都是纯机械式的,如颠倒温度表、表面水银温度表、机械式深度温度计、氯度滴定计等。海流观测设备主要是纯机械式海流计,如厄克曼海流计、印刷海流计。海浪观测手段主要依靠人工测波,利用望远镜、秒表等辅助设备,用纯人工的方法观测波浪要素。我国的海洋浮标研制起步于1965年,首套浮标为船型结构。20世纪70年代,山东省科学院海洋仪器仪表研究所自主研制了HFB-1型海洋水文气象浮标,曾在我国的海洋环境观测中发挥过重要作用。

* _/ b, B5 |5 ]" w

! x* O% p+ `' ^( K 1958年,我国第一次开展“全国近海海洋综合调查”。图为调查人员现场取样。(中国海洋档案馆资料照片) 8 H. ~1 R% m$ a6 P& _5 i; \

% C7 c' b' @9 y, k5 }8 z5 w8 j2 J

颠倒温度计 4 K& N; L* g" V) ` {

(颠倒温度计是一种特殊的液体温度计,与普通的水银温度计的测温原理是相同的,即水银的热涨冷缩。不同之处在于它的结构和制作方法上。颠倒温度计的毛细管是真空的。由于重力的作用,颠倒时球部的一部分水银由毛细管流向接受泡;另一部分水银由贮蓄泡经过狭窄处的盲枝时,由于表面张力的作用,水银就在此中断。此时不管温度计的水银是膨胀还是收缩,球部水银都不会越过盲枝进入毛细管中。因此,当颠倒温度表从海水中取上来后,温度表示数即为颠倒处的温度和深度。)  表层温度计和颠倒温度计

' R0 ^: o" Q3 Q8 S2 U 表层温度计和颠倒温度计

' R0 ^: o" Q3 Q8 S2 U “漂流瓶”,起初是一种用于测量海洋表层流的工具。8 _; } T* B; J4 X: s" n

; p. x: W- d+ V7 k 上世纪60年代,新中国海洋事业刚刚起步,海上航行安全和海洋科学研究都迫切需要海洋数据,一个用漂流瓶观测中国沿海漂流状况的项目悄然而生。由国家海洋局牵头组织实施,首先以黄渤海区域为试点,具体工作由海洋一所负责。由于多方面的原因,该计划没有继续在东海和南海实施。据档案记载,试点工作为七十年代中期继续在黄海区域施放漂流瓶计划的实施奠定了很好基础。该计划成功地获取了一批漂流数据,研究人员利用这些数据对黄渤海区的表面流若干特征进行了分析和讨论。

9 Z' ~7 h9 o. G3 Y. x! X 5 d( ?1 v( ^6 }! I

; k1 `( K# a4 t- ^* x1 k ; _ t0 _4 b5 k

$ e3 s+ v/ E f: Y/ g7 y

. s$ S0 E' t* ~8 {. s5 O8 p" J

9 Y2 [$ b+ Q1 I" K1 D 关闭

! n0 F' l) b* y. O0 L* g 观看更多

5 f8 [+ M9 `& Z! G# R0 J/ k 更多

# A( f# ~" p3 n$ s; O G. @! |- b6 N 5 N/ [5 x m- R3 b. h& [+ R

& a7 {" j0 W5 V4 U1 o9 Z! u

% Z N, w7 ~1 g! @8 D: g

7 _( Q/ m% a+ u

3 L9 \& W, w3 {9 {# o5 ~+ o, U6 Z- Y& \ ! B# x+ R3 P5 b0 w

, g* K7 y. ^* ]

0 l' i/ H/ b2 Q1 {) X2 L6 k) p 退出全屏 9 v/ H5 ^! U! Q: k

( j% a3 b% n$ t1 Y

5 I1 `7 e- d# I7 b' K 7 i- Z% I6 l. n4 d9 k+ S5 Z3 E

8 |3 h6 w; H2 [3 Z* W/ ]: k

. a( p' m; Z. @1 Z1 {

0 i! J4 ^) C' n# A6 Y% l

3 l8 |6 C' d3 y& _' Q7 f8 m , |, }! e3 ]" U4 o; g" g$ t9 ?

/ E/ F' F7 x$ l! O2 y

8 q, p: {+ s5 @. D 视频加载失败,请刷新页面再试  刷新

. @5 H1 g4 n9 r( z# _3 s' a' n 刷新

. @5 H1 g4 n9 r( z# _3 s' a' n  * T0 C; C5 E3 t, Y1 V, j. R, m$ U8 Z * T0 C; C5 E3 t, Y1 V, j. R, m$ U8 Z

$ W9 ?. V5 |6 [/ U

9 f6 q! V" f- T- D

* ~2 Y2 j" u+ k% V# Q6 M

$ q% z4 G/ |4 ?4 D: t6 n

) H2 b0 D- x; r% F ( q6 ~ B- S' A& d0 ]

9 h- x ]# p' e: [9 h# L

; D, L* m" A9 ]: p6 h

8 W0 L; Z8 v. i 中国海洋档案馆口述历史采集原创微视频 印刷式海流计 天津海洋气象仪器厂(仿苏联阿力克赛海流计)印刷式海流计是船用或浮标用的定点自记测流仪器,依据旋浆叶片受水流推动的转数来确定流速,并用磁盘确定流向,其中代表性产品是天津气象海洋仪器厂仿制的HLJ1型印刷海流计,它曾在我国早期海流观测中发挥过重要作用并一直沿用至80年代中期,其流速为3~148cm/s,流向为0°~360°(精度±5°),印刷时间间隔为5、10、15、20、30、60分钟6种,最长连续工作时间为57天,最大使用深度为250m(HLJ1-1型)和1200m(HLJ1-2型)。1965—1966年和1971—1976年的两次全国海洋装备会战推动了我国海洋仪器设备的发展,突破了一些关键技术,研制成功了多种设备,如SZC4-1型自容式温盐深自记仪、SZC5-1温盐深自记仪、SZC3-1温盐深探测仪等。但受制于国内的工业和电气化水平,并没有形成产品生产能力。

* o- b1 r9 O! V. g 印刷式海流计 天津海洋气象仪器厂(仿苏联阿力克赛海流计)印刷式海流计是船用或浮标用的定点自记测流仪器,依据旋浆叶片受水流推动的转数来确定流速,并用磁盘确定流向,其中代表性产品是天津气象海洋仪器厂仿制的HLJ1型印刷海流计,它曾在我国早期海流观测中发挥过重要作用并一直沿用至80年代中期,其流速为3~148cm/s,流向为0°~360°(精度±5°),印刷时间间隔为5、10、15、20、30、60分钟6种,最长连续工作时间为57天,最大使用深度为250m(HLJ1-1型)和1200m(HLJ1-2型)。1965—1966年和1971—1976年的两次全国海洋装备会战推动了我国海洋仪器设备的发展,突破了一些关键技术,研制成功了多种设备,如SZC4-1型自容式温盐深自记仪、SZC5-1温盐深自记仪、SZC3-1温盐深探测仪等。但受制于国内的工业和电气化水平,并没有形成产品生产能力。

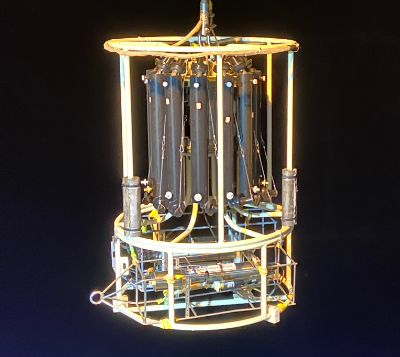

* o- b1 r9 O! V. g 80-90年代 走向国际 20世纪80年代,温盐观测设备方面,我国成功研制了最大工作深度分别为60m 、1000m、3000m 、6000m的实时传输和自容式的温盐深剖面仪。如国家海洋局海洋技术研究所研制的SZC11型6000m温盐深自记仪,在1985年的西北太平洋锰结核调查和1987年中日联合黑潮调查中发挥了重要作用。1984年,国家海洋局第三海洋研究所研制了SZC7-2型抛弃式温深仪。当时,“厄尔尼诺”现象和“拉尼娜”现象在太平洋东西跨度数万公里和南北跨度数千公里持续出现,导致了全球气候异常。为此,中国和美国联合开展了海气合作调查,通过中美海气调查,我们获得了有关西太平洋大量系统而全面的海洋和大气资料,根据这些资料,首次成功地预报了1986-1987年发生的厄尔尼诺现象。此时使用的仪器设备就有美方提供的CTD和绞车等。CTD(Conductivity,Temperature,Depth,温盐深仪)主要由水中探头和记录显示器及连接电缆组成,可以用于测量水体的电导率,温度及深度三个基本的水体物理参数。由热敏元件和压敏元件等构成的探头与颠倒采水器一并安装在支架上,可投放到不同深度;记录显示器,除接收、处理、记录和显示通过铠装电缆从海水中探头传来的各种信息数据外,还充当着整套设备的操纵器。

6 j7 y" n' Z. P6 p CTD 0 i' i+ z3 ^ k+ M% i' _# ]

5 u1 _2 w, s. S- r 布放CTD 而比CTD使用更为便利的是投弃式温深剖面仪(XBT)。XBT是一种一次性使用、可在搭载平台(船、飞机、潜艇等)航行状态下进行海洋环境参数剖面测量的仪器设备,具有实时、快速、大面积和低成本的特点。

) u& [5 P+ ?8 P& m- e, Q

XBT “九五”以来,温盐传感器在国家“863”计划的支持下快速发展,攻克一些关键技术,取得了一批高新技术成果,但距离世界先进水平还有一定的差距,特别在深远海调查设备方面差距更大。我国深远海调查中,温盐测量主要有船载观测、走航观测、锚系观测和抛弃式观测等4种方式。大范围的海洋调查中常辅以抛弃式温盐深仪(XCTD)和抛弃式温深计(XBT)等,常用的有日本TSK公司的XCTD和XBT。此外,根据海洋调查的不同需求,CTD上一般还会搭载各类传感器,如溶解氧、pH、浊度和叶绿素等传感器。 % i$ v, n- [3 u

% i$ v, n- [3 u 深海轻型观测浮标 在国家“863”计划等项目的支持下,我国研制成功了直径3~10m的一系列浮标产品,海洋资料浮标能够长期、连续、全天候自动观测,可以获取海洋水文、气象、水质、生态、动力等海洋环境参数。80年代中后期我国开始使用岸基光学测波仪,也属于人工观测。90年代,随着浮标技术的不断进步,波浪浮标成为海浪观测的主力设备,波浪浮标一般都采用球体设计,以便具备良好的随波性。

20世纪80年代,海流观测主要使用直读式海流计、数字式转子海流计和声学海流计。此外,国外的海流观测设备逐步进入中国市场,如挪威安德拉RCM系列海流计、日本ALEC公司的AEM213-D型直读式电磁海流计等。20世纪90年代后,随着声学多普勒流速剖面(ADCP)技术的发展,ADCP成为主要的海流观测设备。根据安装方式的不同,ADCP可以分为走航式、坐底式、锚系式、拖曳式等几种。" E" l8 Q* p' ?0 S

1 s+ O6 A8 T: W; ~ Workhorse ADCP(声学多普勒流速剖面仪) 目前国产ADCP产品中,中国船舶715研究所生产有SLS系列自容式ADCP和SLC系列走航式ADCP,中国科学院声学所研制的RIV300、RIV600、RIV1200系列自容式ADCP等,部分产品性能已能达到国际先进水平。" i p) v' f! P( O/ u

21世纪 从跟跑到领跑

5 f! I1 k" z' O: H, q. q4 V

" g* `$ Y( S9 ?: w7 i" |( @) I OST15M海试现场 国家海洋技术中心已成功研制了”OST”全系列温盐深测量仪,可适用于多种应用平台和海区,包括南北极海域、万米级深海海域。其中,2020年,“感应耦合传输CTD”搭载漂流浮标平台实现了南极西风带海域无故障运行200天,搭载潜标平台在西太平洋海域无故障运行370天。“定点式温盐深测量系统”应用海试突破5915米,创造了国产高精度温盐深测量仪最大试验水深记录。科研人员还对20世纪研发的SYA2系列实验室盐度计进行了升级,研制出了测量准确度更高、可靠性更强、自动化程度更高的新一代 “SYA3-1实验室盐度计”,经第三方检验机构检定,性能已达国际先进水平。2012年,由国家海洋局第一海洋研究所自主集成研发的我国首套深海浮标“白龙浮标”布放安达曼海,2019年,中国第35次南极考察队在西风带布放了我国首个西风带环境监测浮标。此外,我国也研制了海洋剖面观测浮标(Argo浮标)、通量观测浮标、核辐射监测浮标、海冰浮标、光学浮标、声学浮标、赤潮浮标、波浪浮标、子母浮标、通信中继浮标等专用浮标。

6 Q& B0 T* X" I2 _0 q2 M  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

# {) c& n) D9 q* w' ~+ d# {/ N

布放我国首个西风带环境监测浮标 潜标系统作为海洋调查的重要设备之一,一般由水下部分和水上甲板单元组成。水下部分主要包括主浮体、探测传感器、缆绳、玻璃浮球、声学释放器、重力锚等组成。我国潜标系统的研制工作始于20世纪80年代,经过30余年的发展,我国的潜标技术在设计建模、布放深度、系统回收率和可靠性等方面已经达到世界先进水平。中国海洋大学首次在我国南海建设了国际上最大规模的区域潜标观测网。

}. Q: D; o! i- p  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

) ~4 N* ~) d$ O$ a# I+ u* c 回收万米锚系潜标系统 2017年,中国科学院深海科学与工程研究所在马里亚纳海沟“挑战者”深渊中布放回收了万米锚系潜标系统,获得了深渊中多层深度近一年的温盐和海流连续观测数据。2010年由中科院海洋所成功发起的NPOCE国际合作计划,在西太平洋设计规划了包括潜标、卫星SST、SSH、传统断面等综合观测项目。以此为契机,中国科学院在战略性先导科技专项的资助下,建成了由16套深海潜标组成的我国西太平洋科学观测网并实现稳定运行,获取西太平洋代表性海域连续多年的温度、盐度和洋流等数据。! v% Y2 a; i' s5 Y( r) X

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

/ L8 i: s. z2 ]$ I: ? “科学”号完成西太平洋科学观测网升级 目前海浪观测方面,除波浪浮标外,海浪测量设备主要还有海洋卫星和测波雷达, 如“海洋二号”系列卫星,包括2011年发射的HY-2A卫星、2018年发射的HY-2B卫星以及2018年发射的中法海洋卫星(CFOSAT)等,可对海面风场、海流、海浪、海面温度等海洋动力环境参数进行全天时、全天候监测。测波雷达方面,国家海洋技术中心、哈尔滨工程大学、中国海洋大学等均研制了相关的X波段测波雷达样机,也引进了如德国OceanWaves公司生产的WaMos Ⅱ测波雷达等相关设备。3 C3 H% Z6 y f$ l R8 [ l

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 海洋二号D星是国家空间基础设施海洋动力卫星系列的第三颗业务卫星,将与海洋二号B星、海洋二号C星等构成我国海洋动力环境卫星星座 海洋二号D星是国家空间基础设施海洋动力卫星系列的第三颗业务卫星,将与海洋二号B星、海洋二号C星等构成我国海洋动力环境卫星星座

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) ; o" X' J& H1 y4 p8 t. g- ]4 x% Z

; o" X' J& H1 y4 p8 t. g- ]4 x% Z “海洋档案”的读者朋友们 6 |0 g- F, }% }" `3 F

为了能够及时收到我们的推送 + v; \& p3 |+ d1 [/ J$ e

请将公众号“设为星标” 2 L& Z! y, a! w8 x( Y% x

要不以后就可能见不到我们啦 % @ u; j$ N% S

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

END信息来源:1.海洋科普(1394)| 我国海洋水文调查设备的发展历程.中山大学海洋科学,2021-03-312.海洋科普(1783)| 中国海洋调查的前世今生.中山大学海洋科学,2022-07-153.海洋科普丨中国海洋调查的前世今生.威海海洋监测减灾,2022-07-204.中国海洋档案馆馆藏编辑:德 福 文路 审核:采 悠 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) ) K2 J: r( b X3 M. @

) K2 J: r( b X3 M. @  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

& D2 E; H; Z- c6 z4 a

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

/ b B6 F0 Q+ g% L t8 T1 M V

l7 W7 ^5 |; _7 l

" V) t D; _% {; c* X

: b4 h$ ] Q1 c

; B2 V8 d% e( Y5 a) R1 W

|